优先发表

优先发表栏目展示本刊经同行评议确定正式录用的文章,这些文章目前处在编校过程,尚未确定卷期及页码,但可以根据DOI进行引用。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250191

摘要:

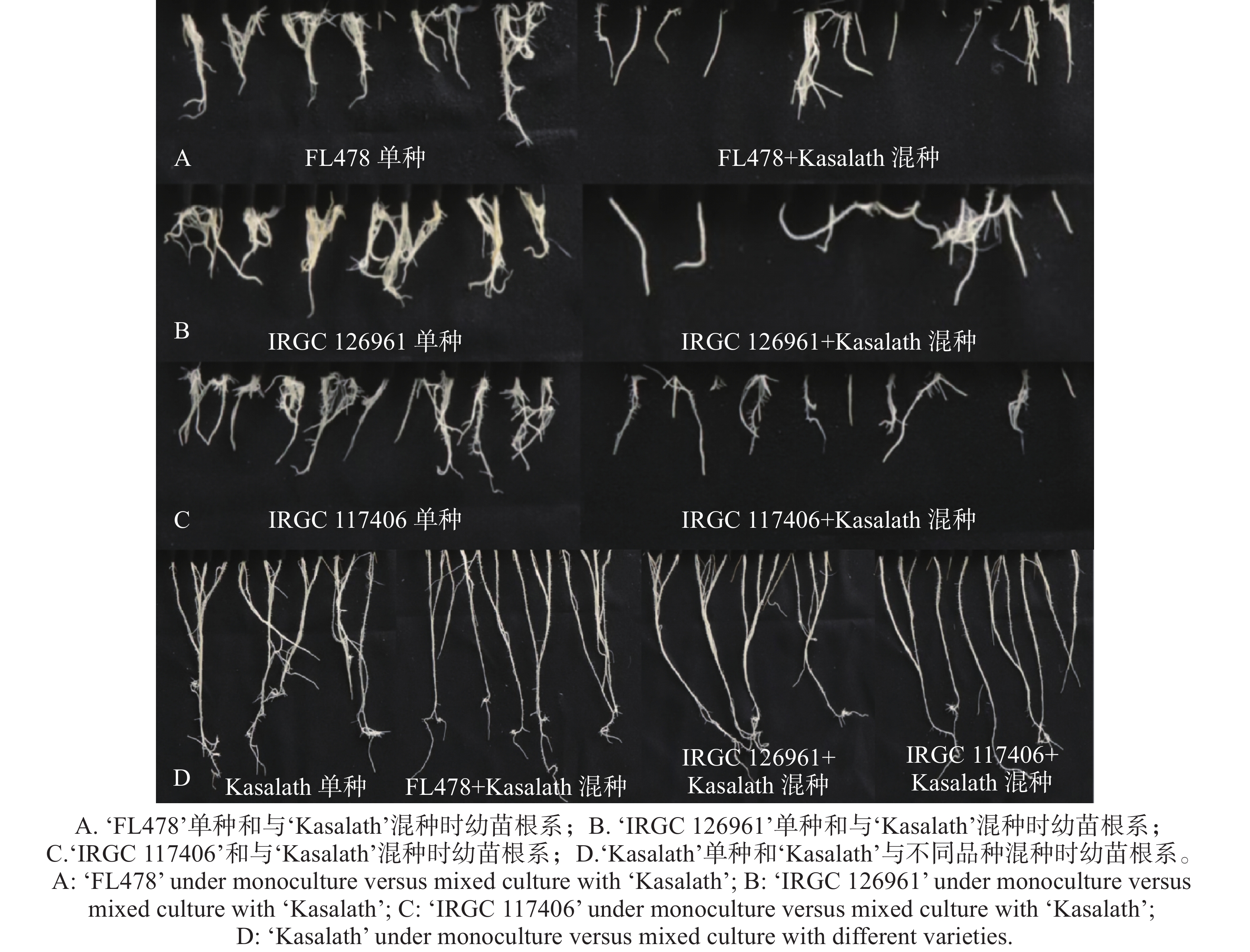

水稻(Oryza sativa)品种在幼苗期的根际互作对群体结构建成与资源获取具有重要影响,为了探究其化学生态机制,在可控条件下,通过配对混种试验,比较了‘Kasalath’与‘FL478’、‘IRGC126961 ’、‘IRGC 117406 ’的根系互作效应,系统分析了根系形态差异及根系分泌物代谢特征。结果表明,混种条件下‘Kasalath’根系生长保持稳定,而3个伴生品种的根面积与最大根长均受到显著抑制,降幅达 30%~46%,呈现出明显的非对称抑制效应。代谢组学共鉴定到 1 307 种代谢物,受抑制品种在混种后均发生显著代谢重构,主要涉及脂类、氨基酸衍生物、黄酮类及多胺类等代谢途径。尽管‘Kasalath’表型稳定,但其代谢谱在不同混种组合中仍发生特异性变化,涉及核苷酸代谢、苯丙烷代谢和谷胱甘肽代谢等通路。综合表型与代谢组数据可知,‘Kasalath’通过较强的根际竞争能力与代谢稳态维持机制抑制伴生品种根系生长,而伴生品种代谢补偿能力不足,导致生长受抑。

水稻(Oryza sativa)品种在幼苗期的根际互作对群体结构建成与资源获取具有重要影响,为了探究其化学生态机制,在可控条件下,通过配对混种试验,比较了‘Kasalath’与‘FL478’、‘IRGC

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250106

摘要:

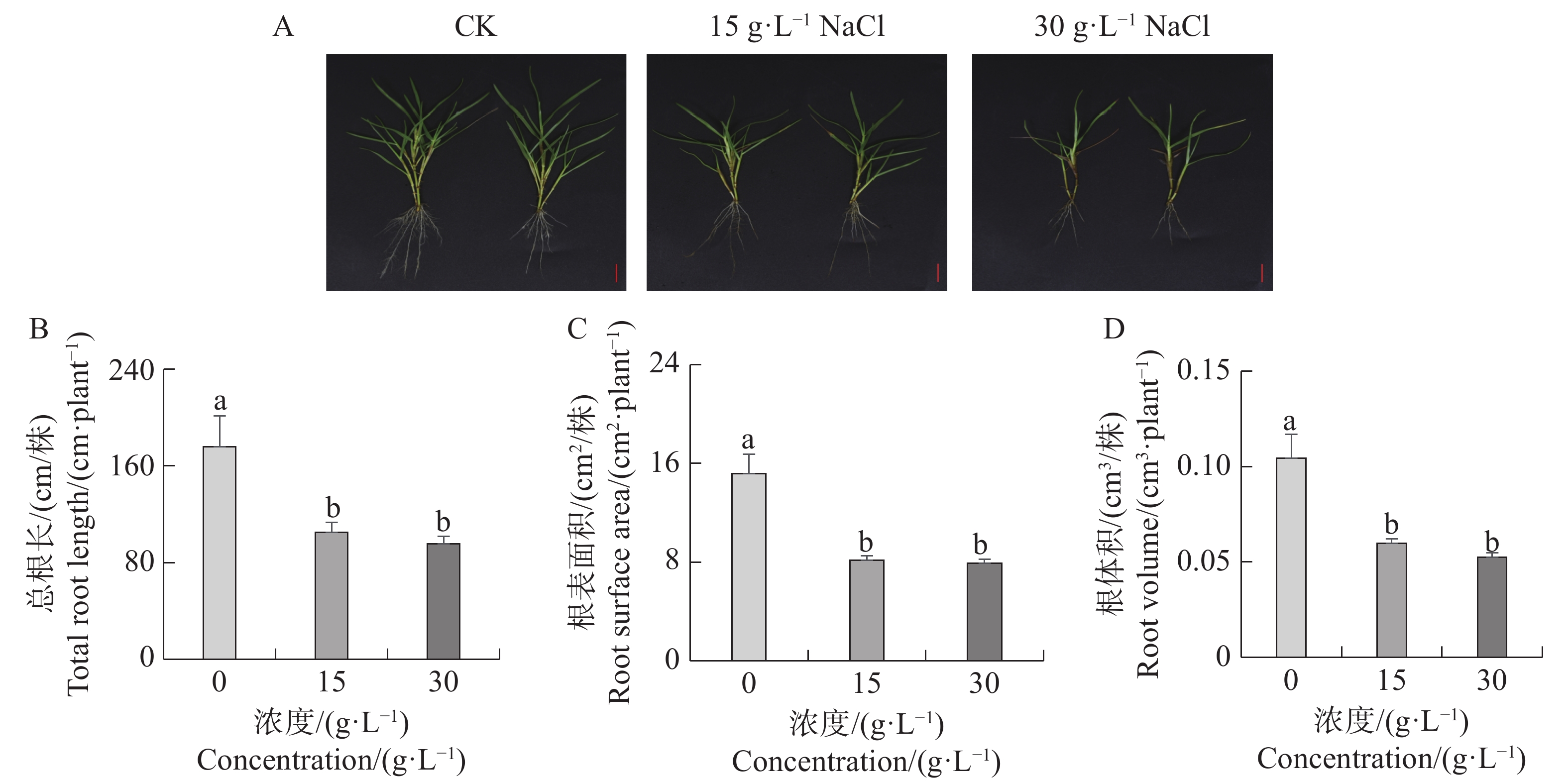

为探究MYB转录因子基因是否参与了盐胁迫下对海雀稗(Paspalum vaginatum Sw.)生长发育的调控,本研究分析了盐胁迫对海雀稗生长的影响,克隆了PvMYB1基因,通过生物信息学及基因表达两种分析方法展开研究。结果表明:盐胁迫抑制了海雀稗地上部和根系生长,具体表现为总根长、根表面积及根体积的降低。海雀稗PvMYB1基因全长为1 098 bp,编码365个氨基酸残基,蛋白分子量为 39.26 kDa,属于R2R3-MYB家族,亚细胞定位预测 PvMYB1蛋白定位于细胞核中。实时荧光定量PCR结果显示,PvMYB1基因在叶中的表达量高于在根中的表达量;不同时段NaCl处理结果显示,30 g·L−1 NaCl处理显著提升了PvMYB1基因的转录水平。此外,在不同NaCl浓度处理的条件下,在NaCl浓度升至15 g·L−1时,根和叶中的PvMYB1基因的表达量显著上调。本研究结果揭示了PvMYB1可能参与了海雀稗对NaCl胁迫的应答。

为探究MYB转录因子基因是否参与了盐胁迫下对海雀稗(Paspalum vaginatum Sw.)生长发育的调控,本研究分析了盐胁迫对海雀稗生长的影响,克隆了PvMYB1基因,通过生物信息学及基因表达两种分析方法展开研究。结果表明:盐胁迫抑制了海雀稗地上部和根系生长,具体表现为总根长、根表面积及根体积的降低。海雀稗PvMYB1基因全长为1 098 bp,编码365个氨基酸残基,蛋白分子量为 39.26 kDa,属于R2R3-MYB家族,亚细胞定位预测 PvMYB1蛋白定位于细胞核中。实时荧光定量PCR结果显示,PvMYB1基因在叶中的表达量高于在根中的表达量;不同时段NaCl处理结果显示,30 g·L−1 NaCl处理显著提升了PvMYB1基因的转录水平。此外,在不同NaCl浓度处理的条件下,在NaCl浓度升至15 g·L−1时,根和叶中的PvMYB1基因的表达量显著上调。本研究结果揭示了PvMYB1可能参与了海雀稗对NaCl胁迫的应答。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250200

摘要:

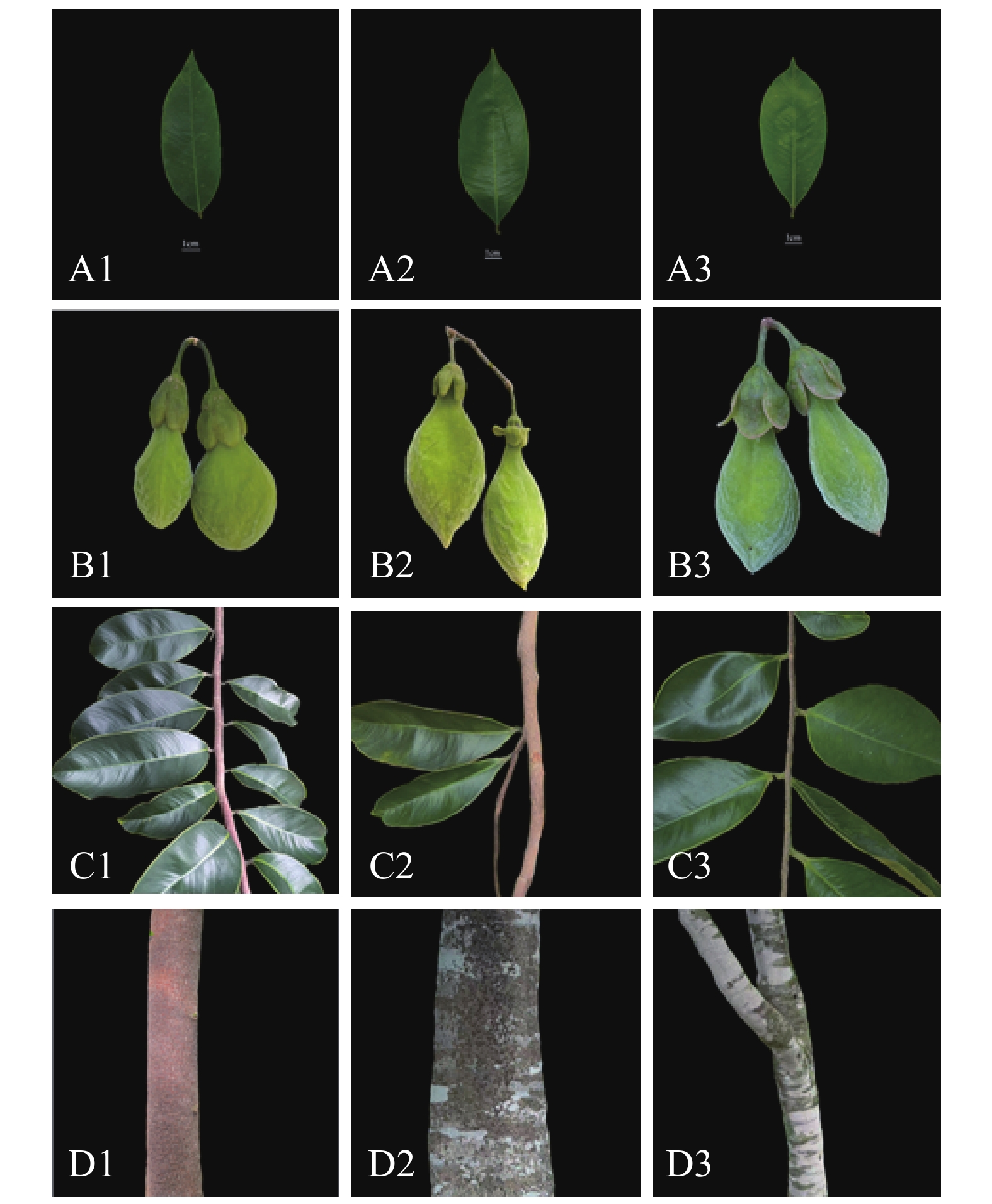

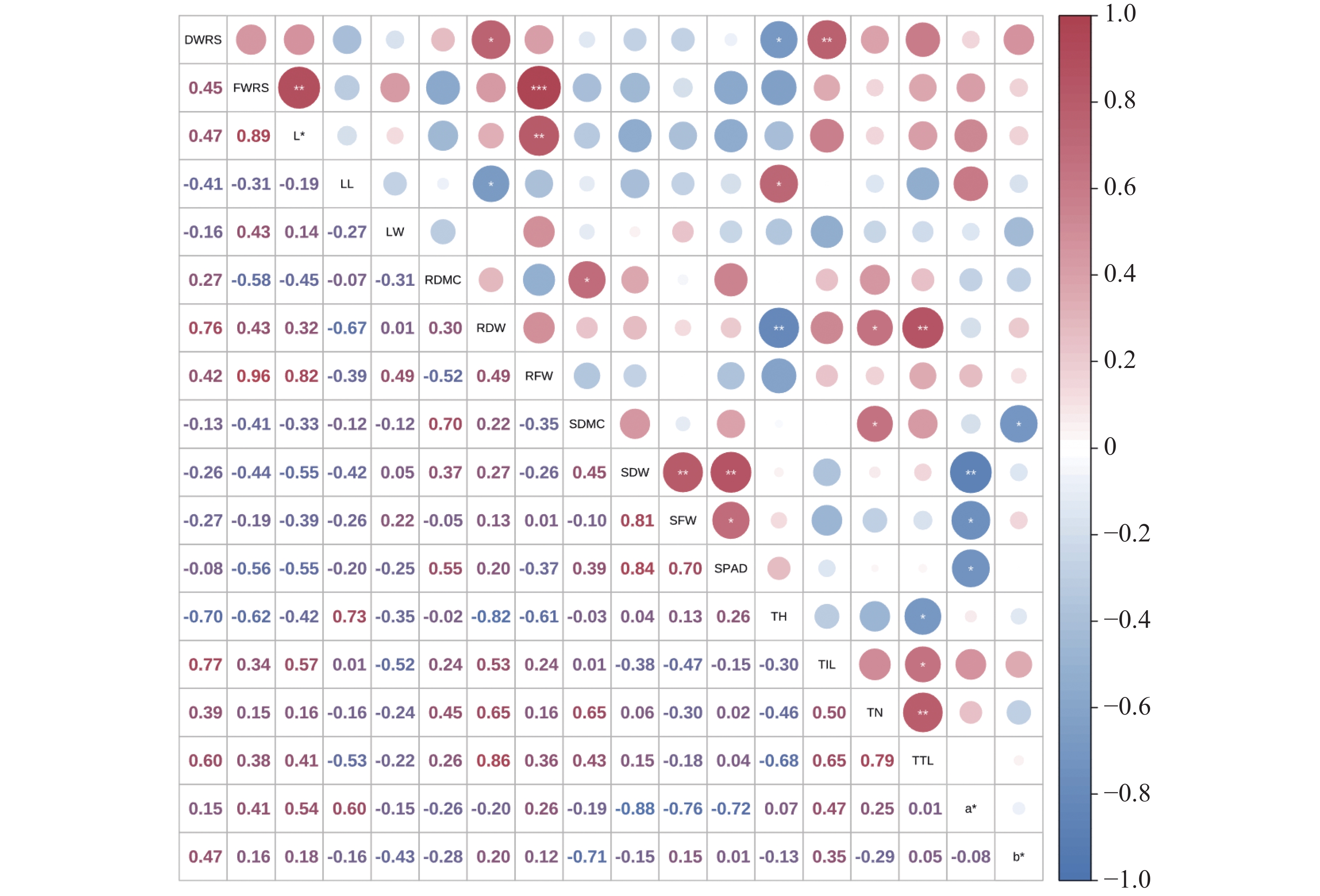

为了更好地评价和开发利用白木香(Aquilaria sinensis)优良种质,测定了32份白木香奇楠种质的叶片、花和果实的23个数量性状与19个质量性状,通过遗传多样性指数、相关性分析、主成分分析及聚类分析进行综合评价。结果表明,白木香奇楠种质表型遗传多样性丰富。数量性状变异系数为9.04%~34.77%,遗传多样性指数(H′)为1.73~2.09,其中叶片长宽、萼筒长、萼片长宽及果实宽度的多样性指数较高;质量性状多样性指数(H′)为0.234~1.285,以叶型多样性最高。相关性分析表明,叶片、叶柄与花性状多呈极显著正相关,而叶厚度与花性状、果柄长呈显著负相关。综合分析显示,叶型与幼枝颜色可作为较理想的表型鉴定指标。主成分分析提取8个主成分,累计贡献率为72.68%,其中主成分1~4分别反映花瓣、萼片、果实和叶片的变异来源,对奇楠种质表型变异的贡献值大。聚类分析将32份种质分为3个类群:类群Ⅰ包括16份种质,性状变异丰富,幼枝灰褐色,叶片偏大、略卷曲;类群Ⅱ包括12份种质,叶与花性状个体差异显著,蒴果不对称,果皮褶皱少;类群Ⅲ包括4份种质,性状较为一致,叶片偏小、阔椭圆形,蒴果前端尖,中线不明显。32份白木香种质资源具有较高的表型多样性,其中叶型、幼枝颜色和果实形状等性状区分度较好,可用于种质资源的表型鉴定。本研究结果为白木香种质资源分类、核心种质筛选及育种工作提供了依据。

为了更好地评价和开发利用白木香(Aquilaria sinensis)优良种质,测定了32份白木香奇楠种质的叶片、花和果实的23个数量性状与19个质量性状,通过遗传多样性指数、相关性分析、主成分分析及聚类分析进行综合评价。结果表明,白木香奇楠种质表型遗传多样性丰富。数量性状变异系数为9.04%~34.77%,遗传多样性指数(H′)为1.73~2.09,其中叶片长宽、萼筒长、萼片长宽及果实宽度的多样性指数较高;质量性状多样性指数(H′)为0.234~1.285,以叶型多样性最高。相关性分析表明,叶片、叶柄与花性状多呈极显著正相关,而叶厚度与花性状、果柄长呈显著负相关。综合分析显示,叶型与幼枝颜色可作为较理想的表型鉴定指标。主成分分析提取8个主成分,累计贡献率为72.68%,其中主成分1~4分别反映花瓣、萼片、果实和叶片的变异来源,对奇楠种质表型变异的贡献值大。聚类分析将32份种质分为3个类群:类群Ⅰ包括16份种质,性状变异丰富,幼枝灰褐色,叶片偏大、略卷曲;类群Ⅱ包括12份种质,叶与花性状个体差异显著,蒴果不对称,果皮褶皱少;类群Ⅲ包括4份种质,性状较为一致,叶片偏小、阔椭圆形,蒴果前端尖,中线不明显。32份白木香种质资源具有较高的表型多样性,其中叶型、幼枝颜色和果实形状等性状区分度较好,可用于种质资源的表型鉴定。本研究结果为白木香种质资源分类、核心种质筛选及育种工作提供了依据。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250167

摘要:

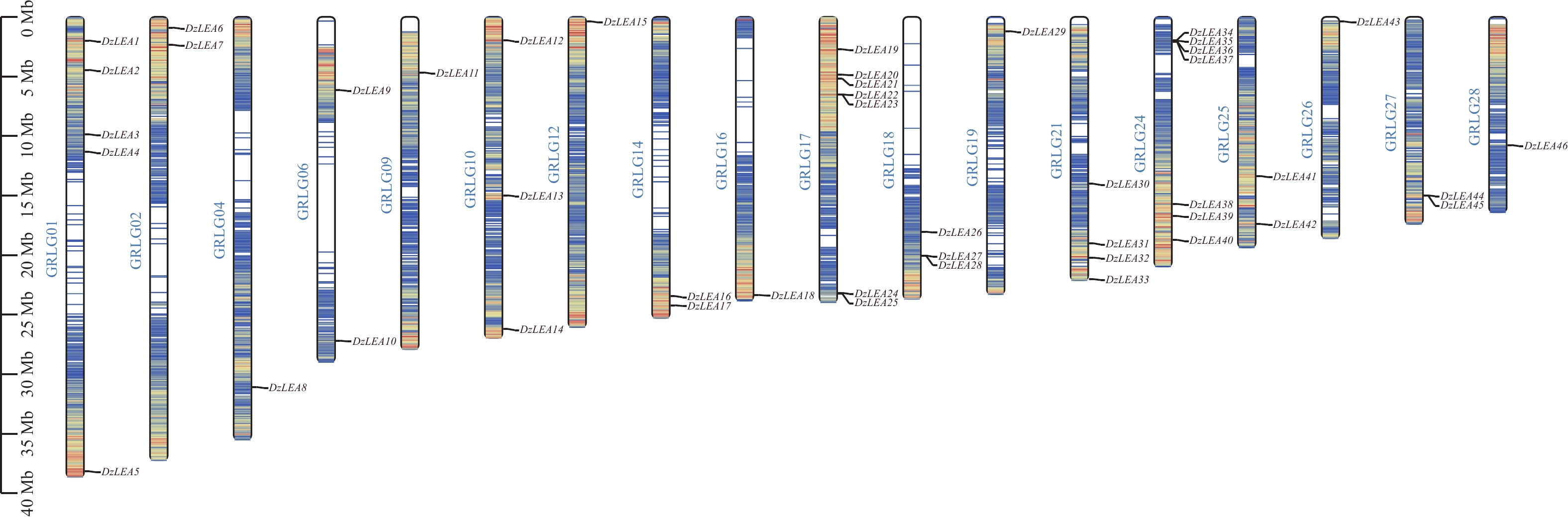

为了分析榴莲(Durio zibethinus)LEA基因家族的特征和潜在功能,探究DzLEAs基因在榴莲抵御低温胁迫中的作用,通过生物信息学方法对榴莲LEA基因家族成员进行全基因组鉴定,并对其理化性质、系统进化关系、染色体定位、亚细胞定位、共线性、启动子顺式作用元件、GO和KEGG富集,以及在低温胁迫处理后的表达情况进行分析。结果表明,从榴莲基因组中共鉴定到46个基因家族成员,分为LEA1、LEA2、LEA3、LEA4、LEA5、LEA6、DHN和SMP8个亚族,分布于18条染色体上。家族成员的编码蛋白含有65~467个氨基酸;等电点介于4.33~9.79之间;大多数LEA蛋白为小分子亲水性蛋白,在细胞核、细胞质、线粒体、叶绿体、质膜和细胞外均有分布。基因结构分析表明,91%DzLEAs基因具有较少内含子(<3)。在16个DzLEAs基因的启动子区存在与低温胁迫相关的元件(LTR)。榴莲种内以及榴莲与拟南芥种间共线性分析分别发现28和46对同源基因。GO富集分析表明,有6个LEA基因家族成员均在“对寒冷的反应”和“对缺水的反应”显著富集。qRT-PCR验证结果显示,6个DzLEAs基因和4个非DzLEAs基因表达趋势与转录组结果基本一致,均响应低温胁迫呈现不同程度上调表达。研究结果为进一步探讨榴莲DzLEAs基因响应低温胁迫的分子机制提供参考。

为了分析榴莲(Durio zibethinus)LEA基因家族的特征和潜在功能,探究DzLEAs基因在榴莲抵御低温胁迫中的作用,通过生物信息学方法对榴莲LEA基因家族成员进行全基因组鉴定,并对其理化性质、系统进化关系、染色体定位、亚细胞定位、共线性、启动子顺式作用元件、GO和KEGG富集,以及在低温胁迫处理后的表达情况进行分析。结果表明,从榴莲基因组中共鉴定到46个基因家族成员,分为LEA1、LEA2、LEA3、LEA4、LEA5、LEA6、DHN和SMP8个亚族,分布于18条染色体上。家族成员的编码蛋白含有65~467个氨基酸;等电点介于4.33~9.79之间;大多数LEA蛋白为小分子亲水性蛋白,在细胞核、细胞质、线粒体、叶绿体、质膜和细胞外均有分布。基因结构分析表明,91%DzLEAs基因具有较少内含子(<3)。在16个DzLEAs基因的启动子区存在与低温胁迫相关的元件(LTR)。榴莲种内以及榴莲与拟南芥种间共线性分析分别发现28和46对同源基因。GO富集分析表明,有6个LEA基因家族成员均在“对寒冷的反应”和“对缺水的反应”显著富集。qRT-PCR验证结果显示,6个DzLEAs基因和4个非DzLEAs基因表达趋势与转录组结果基本一致,均响应低温胁迫呈现不同程度上调表达。研究结果为进一步探讨榴莲DzLEAs基因响应低温胁迫的分子机制提供参考。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250128

摘要:

为了探讨不同种质海雀稗叶乳突与耐盐性之间的潜在关系,本研究以40份海雀稗种质(Paspalum vaginatum)为材料,在200 mmol·L-1的NaCl处理条件下进行研究,通过测量叶乳突单个长、单个宽、簇宽等指标并通过相关性分析、主成分分析及聚类分析开展系统研究。结果表明,不同种质海雀稗的叶乳突各性状指标间均存在显著差异(P<0.05),且性状间呈显著(P<0.05)正相关或负相关;胁迫前后叶乳突单个长、单个宽和面积均呈极显著正相关(P<0.001),胁迫后叶乳突簇宽和单个宽与胁迫复水后第二天呈显著负相关(P<0.05)。主成分分析表明,主成分1和主成分2累计贡献率79.75%,叶乳突形态变异主要源于叶乳突单个长、单个宽、面积。聚类分析将种质划分为4个类群, A类群叶乳突胁迫后明显变小,叶乳突面积减小了38.09%,且A类群耐盐性较差;D类群胁迫后叶乳突变大,叶乳突总簇宽增加了14.77%,耐盐性较好;B、C类群叶乳突除个别指标外均减小。

为了探讨不同种质海雀稗叶乳突与耐盐性之间的潜在关系,本研究以40份海雀稗种质(Paspalum vaginatum)为材料,在200 mmol·L-1的NaCl处理条件下进行研究,通过测量叶乳突单个长、单个宽、簇宽等指标并通过相关性分析、主成分分析及聚类分析开展系统研究。结果表明,不同种质海雀稗的叶乳突各性状指标间均存在显著差异(P<0.05),且性状间呈显著(P<0.05)正相关或负相关;胁迫前后叶乳突单个长、单个宽和面积均呈极显著正相关(P<0.001),胁迫后叶乳突簇宽和单个宽与胁迫复水后第二天呈显著负相关(P<0.05)。主成分分析表明,主成分1和主成分2累计贡献率79.75%,叶乳突形态变异主要源于叶乳突单个长、单个宽、面积。聚类分析将种质划分为4个类群, A类群叶乳突胁迫后明显变小,叶乳突面积减小了38.09%,且A类群耐盐性较差;D类群胁迫后叶乳突变大,叶乳突总簇宽增加了14.77%,耐盐性较好;B、C类群叶乳突除个别指标外均减小。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250142

摘要:

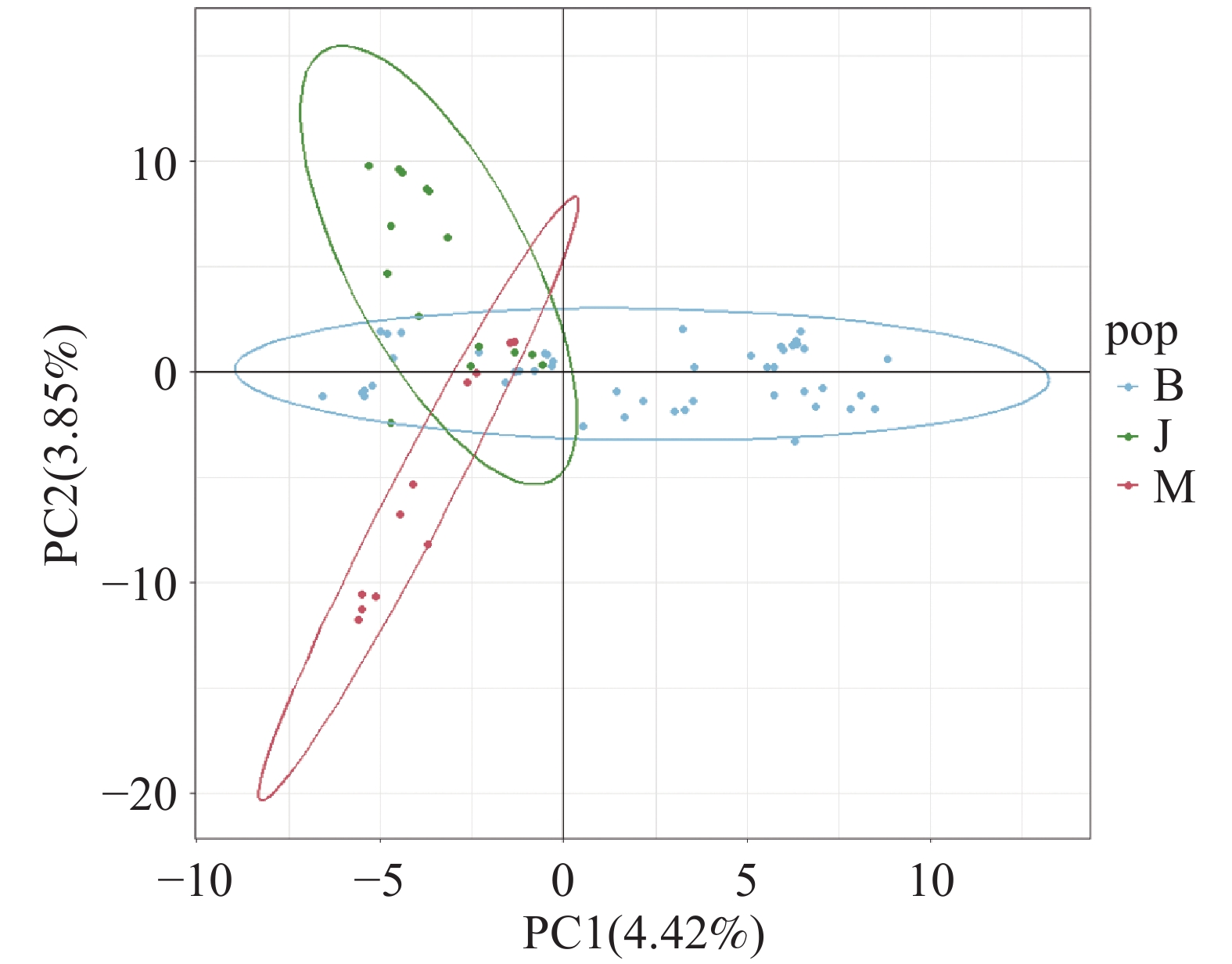

以海南钻喙兰(Rhynchostylis gigantea)为研究对象,基于SNP分子标记系统分析其在破碎化风水林景观中的遗传多样性与群体结构。结果显示,3个局地群体(B、M、J)均保持中等水平的遗传多样性(Pi = 0.137~0.147,He = 0.132~0.145),但观测杂合度(Ho = 0.105~0.122)偏低,呈轻度至中度的近交系数(Fis = 0.049~0.107)。群体间的遗传分化为中等偏低(Fst = 0.026~0.058),其中,M与J群体差异最大。STRUCTURE、PCA和UPGMA分析结果一致表明,3个人居环境种群处于中等程度的遗传分化,存在一定程度的基因交流。本研究表明,即使在高度人类干扰的风水林景观中,传统遗留乔木仍能在一定程度上维持海南钻喙兰种群间的基因流,但随着宿主树减少和农业集约化增强,该类种群的遗传连通性和更新潜力可能持续下降。

以海南钻喙兰(Rhynchostylis gigantea)为研究对象,基于SNP分子标记系统分析其在破碎化风水林景观中的遗传多样性与群体结构。结果显示,3个局地群体(B、M、J)均保持中等水平的遗传多样性(Pi = 0.137~0.147,He = 0.132~0.145),但观测杂合度(Ho = 0.105~0.122)偏低,呈轻度至中度的近交系数(Fis = 0.049~0.107)。群体间的遗传分化为中等偏低(Fst = 0.026~0.058),其中,M与J群体差异最大。STRUCTURE、PCA和UPGMA分析结果一致表明,3个人居环境种群处于中等程度的遗传分化,存在一定程度的基因交流。本研究表明,即使在高度人类干扰的风水林景观中,传统遗留乔木仍能在一定程度上维持海南钻喙兰种群间的基因流,但随着宿主树减少和农业集约化增强,该类种群的遗传连通性和更新潜力可能持续下降。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250144

摘要:

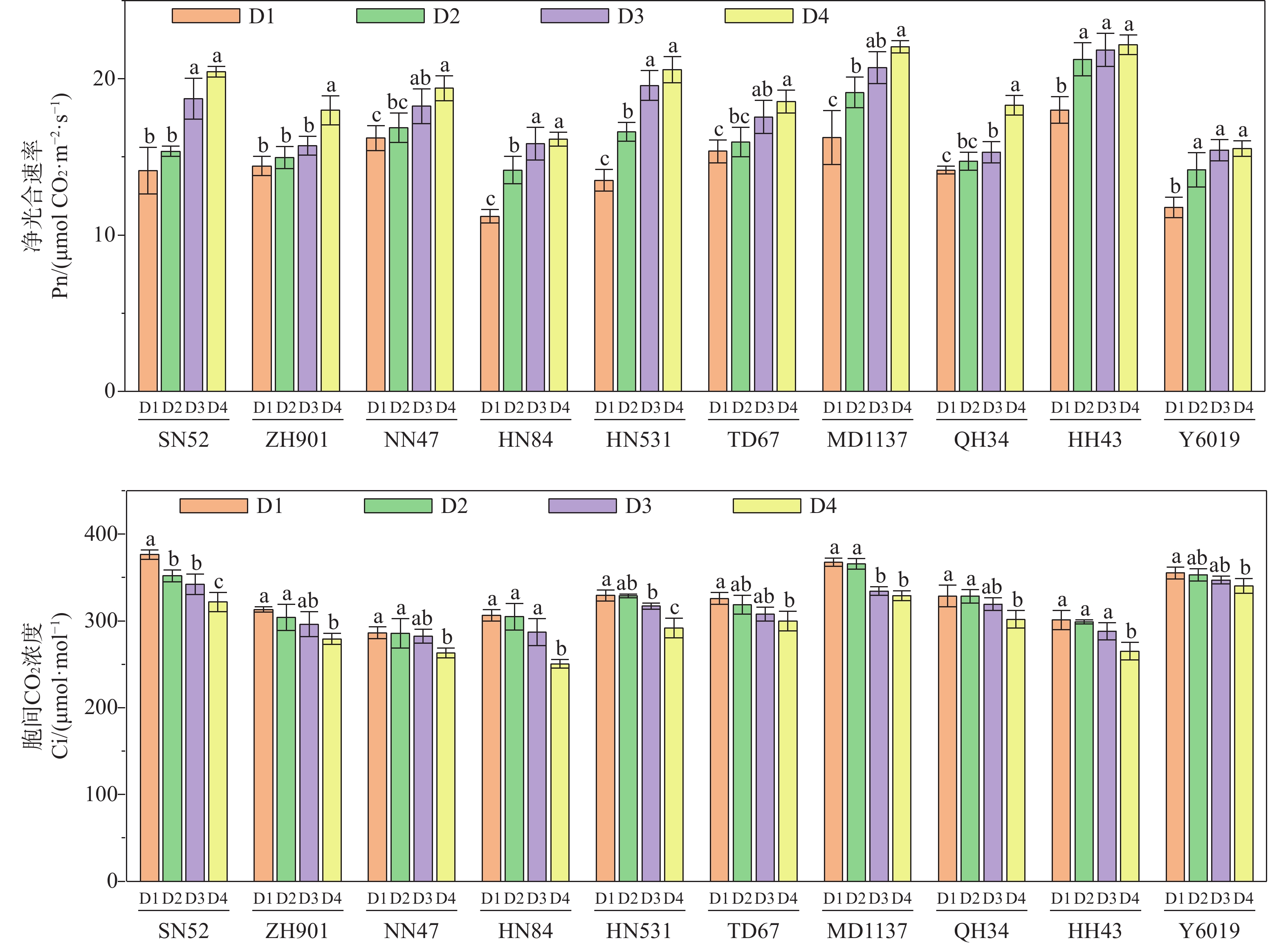

为提高海南地区珍贵制种土地资源的利用效率并保障优质大豆种子生产,本研究探讨了种植密度对不同基因型大豆在海南生态条件下产量、光合生理、农艺性状与品质性状的调控效应,为合理密植提供理论依据。试验选取农业农村部办公厅推介的10个主导大豆品种,设置40万株·hm−2(D1)、60万株·hm−2(D2)、80万株·hm-−2(D3)和100万株·hm−2(D4)4个种植密度处理,系统分析密度对大豆农艺性状、品质指标、光合特性及产量构成因素的影响。结果表明,随密度增加,大豆开花期和成熟期无显著变化;单株粒数、单株荚数与有效节数均显著降低;株高则呈逐渐下降或先升后降的变化趋势。密度处理对品质性状及光合参数具有显著调控效应:蛋白质含量总体呈下降或先升后降趋势,脂肪含量普遍下降,而净光合速率(Pn)随密度上升呈增加趋势。产量因品种差异对密度的响应显著不同,大部分品种,如‘绥农52’、‘黑农531’,在中低等密度(40万株·hm−2(D1)或60万株·hm−2(D2))下产量最高,而少数品种,如‘中黄901’、‘黑农84’,在较高密度(80万株·hm−2(D3))下仍保持高产。本研究阐明种植密度通过影响光能利用效率与株型表现,进而调控大豆产量和品质形成的复杂生理机制。结果表明,大豆基于品种特性确立适宜密度的必要性,为实现海南地区大豆优质高产栽培提供科学依据和理论参考。

为提高海南地区珍贵制种土地资源的利用效率并保障优质大豆种子生产,本研究探讨了种植密度对不同基因型大豆在海南生态条件下产量、光合生理、农艺性状与品质性状的调控效应,为合理密植提供理论依据。试验选取农业农村部办公厅推介的10个主导大豆品种,设置40万株·hm−2(D1)、60万株·hm−2(D2)、80万株·hm-−2(D3)和100万株·hm−2(D4)4个种植密度处理,系统分析密度对大豆农艺性状、品质指标、光合特性及产量构成因素的影响。结果表明,随密度增加,大豆开花期和成熟期无显著变化;单株粒数、单株荚数与有效节数均显著降低;株高则呈逐渐下降或先升后降的变化趋势。密度处理对品质性状及光合参数具有显著调控效应:蛋白质含量总体呈下降或先升后降趋势,脂肪含量普遍下降,而净光合速率(Pn)随密度上升呈增加趋势。产量因品种差异对密度的响应显著不同,大部分品种,如‘绥农52’、‘黑农531’,在中低等密度(40万株·hm−2(D1)或60万株·hm−2(D2))下产量最高,而少数品种,如‘中黄901’、‘黑农84’,在较高密度(80万株·hm−2(D3))下仍保持高产。本研究阐明种植密度通过影响光能利用效率与株型表现,进而调控大豆产量和品质形成的复杂生理机制。结果表明,大豆基于品种特性确立适宜密度的必要性,为实现海南地区大豆优质高产栽培提供科学依据和理论参考。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250188

摘要:

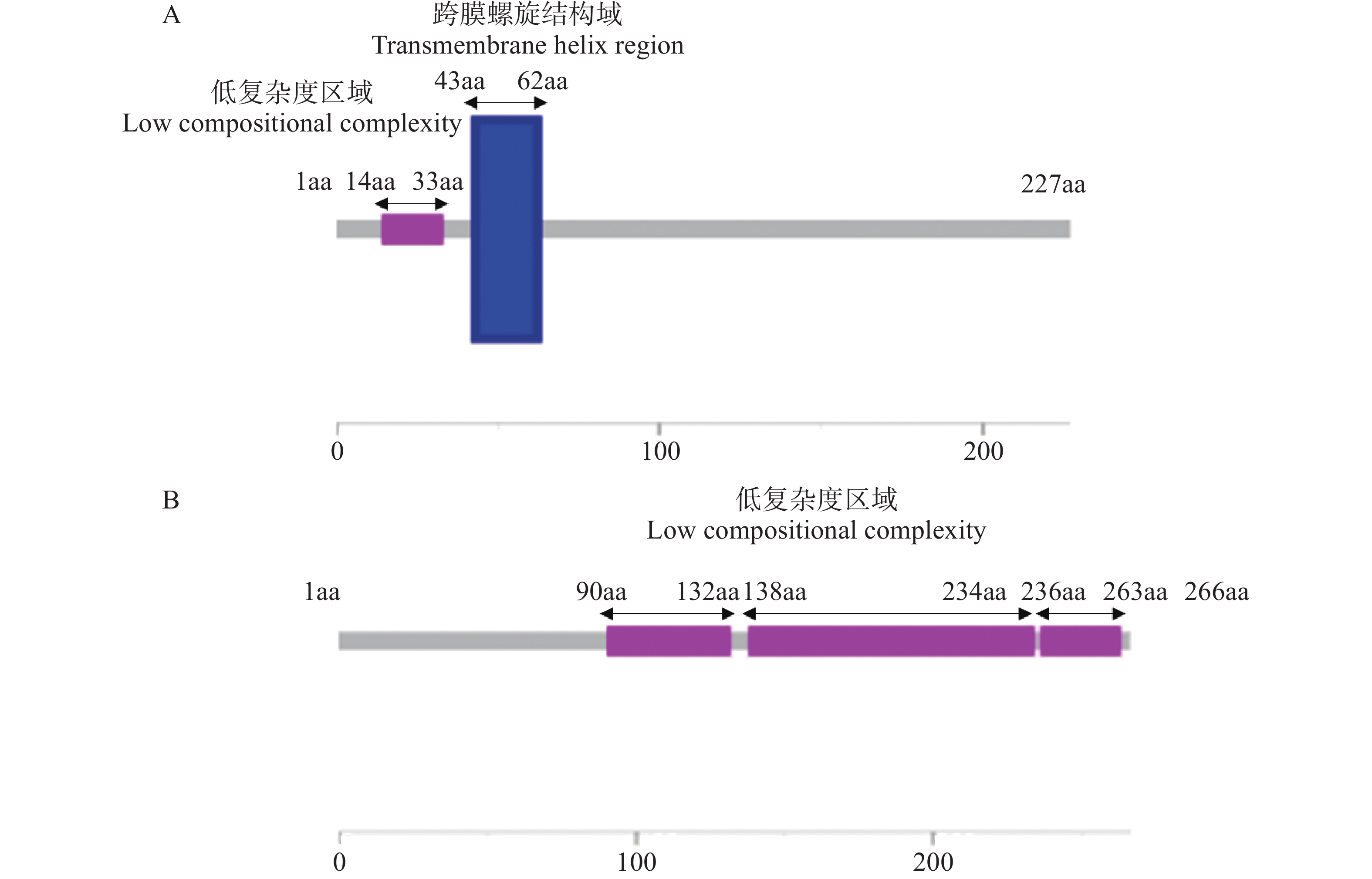

胶胞炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)在对橡胶树的侵染过程中会分泌许多蛋白效应子,但是目前关于它们在克服植物免疫中发挥的作用仍知之甚少。开展橡胶树胶孢炭疽菌潜在效应蛋白的研究可以为炭疽病害的防治提供理论基础。本研究在橡胶树胶孢炭疽菌中预测到2个潜在效应蛋白Cg694和Cg2346,实时荧光定量分析显示,与胶孢炭疽菌营养菌丝阶段相比,Cg694和Cg2346基因在孢子、萌发和附着胞发育阶段表达量显著上调。通过烟草(Nicotiana benthamiana)表皮细胞中瞬时表达体系(绿色荧光蛋白Green fluorescent protein)对其亚细胞定位情况进行了观察,结果发现,Cg694和Cg2346基因均定位在细胞核和细胞膜,且它们的瞬时表达会诱导烟草叶片出现坏死。随后,分别构建了这2个基因的敲除突变体ΔCg694和ΔCg2346,并对其营养生长以及致病相关表型进行了分析。研究发现,ΔCg694和ΔCg2346基因敲除突变体的萌发芽管极性生长的能力增强、在洋葱(Allium cepa)表皮细胞中的前期的入侵菌丝形成率降低,其中,ΔCg2346突变体的附着胞形成能力降低,但ΔCg694和ΔCg2346突变体对橡胶树叶片上的致病力均没有出现显著变化。实验结果显示,Cg694和Cg2346会引起胶胞炭疽菌的芽管极性生长能力增强和前期入侵能力减弱等表型的改变,但其潜在的功能有待进一步研究。

胶胞炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)在对橡胶树的侵染过程中会分泌许多蛋白效应子,但是目前关于它们在克服植物免疫中发挥的作用仍知之甚少。开展橡胶树胶孢炭疽菌潜在效应蛋白的研究可以为炭疽病害的防治提供理论基础。本研究在橡胶树胶孢炭疽菌中预测到2个潜在效应蛋白Cg694和Cg2346,实时荧光定量分析显示,与胶孢炭疽菌营养菌丝阶段相比,Cg694和Cg2346基因在孢子、萌发和附着胞发育阶段表达量显著上调。通过烟草(Nicotiana benthamiana)表皮细胞中瞬时表达体系(绿色荧光蛋白Green fluorescent protein)对其亚细胞定位情况进行了观察,结果发现,Cg694和Cg2346基因均定位在细胞核和细胞膜,且它们的瞬时表达会诱导烟草叶片出现坏死。随后,分别构建了这2个基因的敲除突变体ΔCg694和ΔCg2346,并对其营养生长以及致病相关表型进行了分析。研究发现,ΔCg694和ΔCg2346基因敲除突变体的萌发芽管极性生长的能力增强、在洋葱(Allium cepa)表皮细胞中的前期的入侵菌丝形成率降低,其中,ΔCg2346突变体的附着胞形成能力降低,但ΔCg694和ΔCg2346突变体对橡胶树叶片上的致病力均没有出现显著变化。实验结果显示,Cg694和Cg2346会引起胶胞炭疽菌的芽管极性生长能力增强和前期入侵能力减弱等表型的改变,但其潜在的功能有待进一步研究。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250163

摘要:

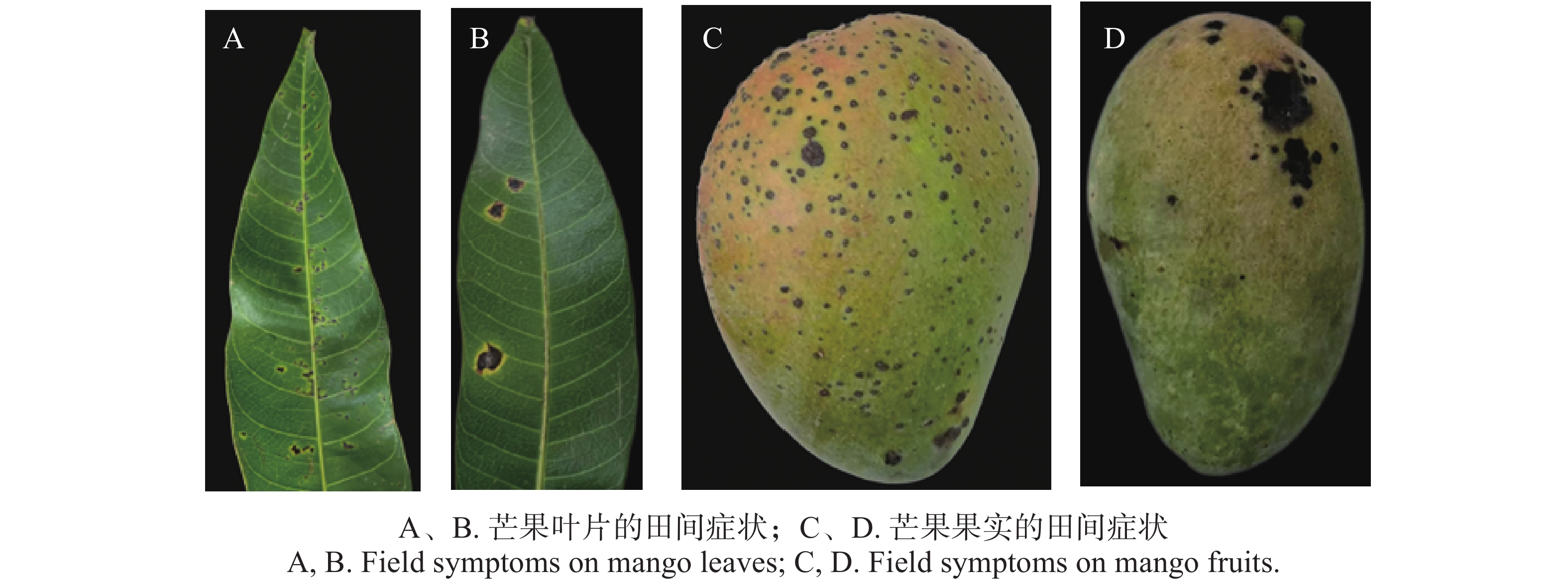

芒果作为我国重要的热带水果,在海南农业经济中占据关键地位。近年来,海南芒果产业因细菌性病害而受到严重危害。2025年4月至5月,对海南省昌江、东方、乐东及三亚等主要芒果产区开展了细菌性病害的调查和病样采集。结果显示,除已知的细菌性黑斑病外,还存在细菌性坏死病的危害。通过对分离菌株进行形态学观察、生理生化测定、基于16S rRNA、fusA、leuS、pyrG、rplB和rpoB基因的多位点系统发育分析,并结合科赫氏法则进行致病性验证,在10个分离菌株中有5株被鉴定为分散泛菌(Pantoea dispersa),确认为引起芒果细菌性坏死病病原菌。该病害在海南芒果上属首次报道,这对当地芒果产业的病害科学防控提供了重要依据。

芒果作为我国重要的热带水果,在海南农业经济中占据关键地位。近年来,海南芒果产业因细菌性病害而受到严重危害。2025年4月至5月,对海南省昌江、东方、乐东及三亚等主要芒果产区开展了细菌性病害的调查和病样采集。结果显示,除已知的细菌性黑斑病外,还存在细菌性坏死病的危害。通过对分离菌株进行形态学观察、生理生化测定、基于16S rRNA、fusA、leuS、pyrG、rplB和rpoB基因的多位点系统发育分析,并结合科赫氏法则进行致病性验证,在10个分离菌株中有5株被鉴定为分散泛菌(Pantoea dispersa),确认为引起芒果细菌性坏死病病原菌。该病害在海南芒果上属首次报道,这对当地芒果产业的病害科学防控提供了重要依据。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250174

摘要:

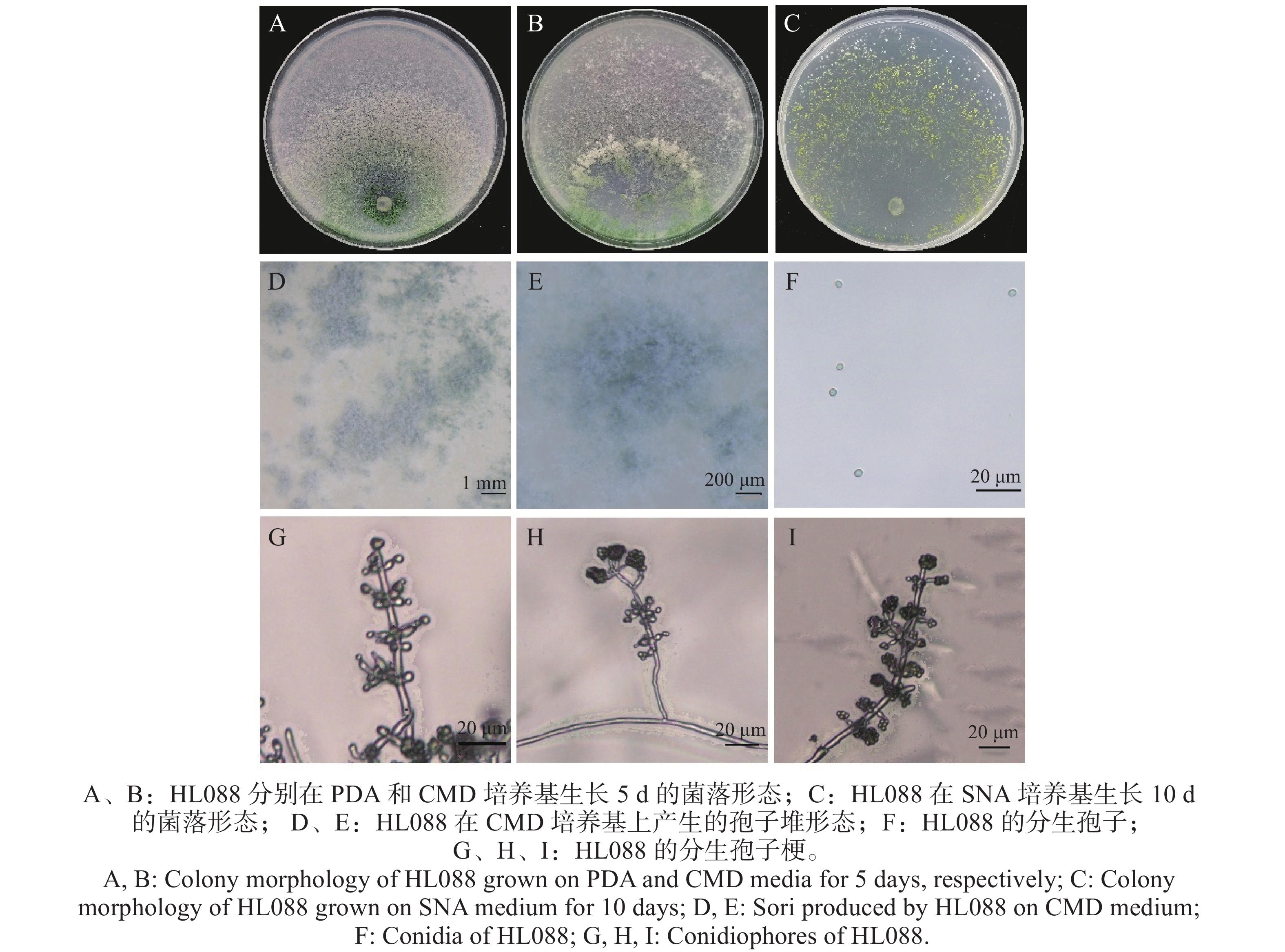

由尖孢镰刀菌黄瓜专化型(Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum)引起的黄瓜枯萎病是危害较严重的土传真菌病害之一,至今黄瓜枯萎病的有效防控仍是生产上的难点。本研究通过平板对峙法获得1株对黄瓜枯萎病菌具有显著拮抗作用的木霉菌株HL088,经形态学和分子生物学联合分析,被鉴定为近深绿木霉(Trichoderma paratroviride)。进一步通过硫酸铵分级沉淀与质谱分析,从该菌株固体发酵提取物中获得一种潜在的抑菌蛋白,壳聚糖酶TriCho75。原核表达与功能验证表明,重组蛋白TriCho75(15 μmol·L−1)能有效抑制黄瓜枯萎病菌的孢子萌发(抑制率96.44%)与菌丝生长(抑制率60.59%)。显微形态观察表明,重组蛋白TriCho75能造成黄瓜枯萎病菌孢子发生皱缩与畸形,并导致菌丝扭曲及粗细不均。以上结果表明,近深绿木霉HL088有成为黄瓜枯萎病生物防治剂的开发潜能。

由尖孢镰刀菌黄瓜专化型(Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum)引起的黄瓜枯萎病是危害较严重的土传真菌病害之一,至今黄瓜枯萎病的有效防控仍是生产上的难点。本研究通过平板对峙法获得1株对黄瓜枯萎病菌具有显著拮抗作用的木霉菌株HL088,经形态学和分子生物学联合分析,被鉴定为近深绿木霉(Trichoderma paratroviride)。进一步通过硫酸铵分级沉淀与质谱分析,从该菌株固体发酵提取物中获得一种潜在的抑菌蛋白,壳聚糖酶TriCho75。原核表达与功能验证表明,重组蛋白TriCho75(15 μmol·L−1)能有效抑制黄瓜枯萎病菌的孢子萌发(抑制率96.44%)与菌丝生长(抑制率60.59%)。显微形态观察表明,重组蛋白TriCho75能造成黄瓜枯萎病菌孢子发生皱缩与畸形,并导致菌丝扭曲及粗细不均。以上结果表明,近深绿木霉HL088有成为黄瓜枯萎病生物防治剂的开发潜能。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250072

摘要:

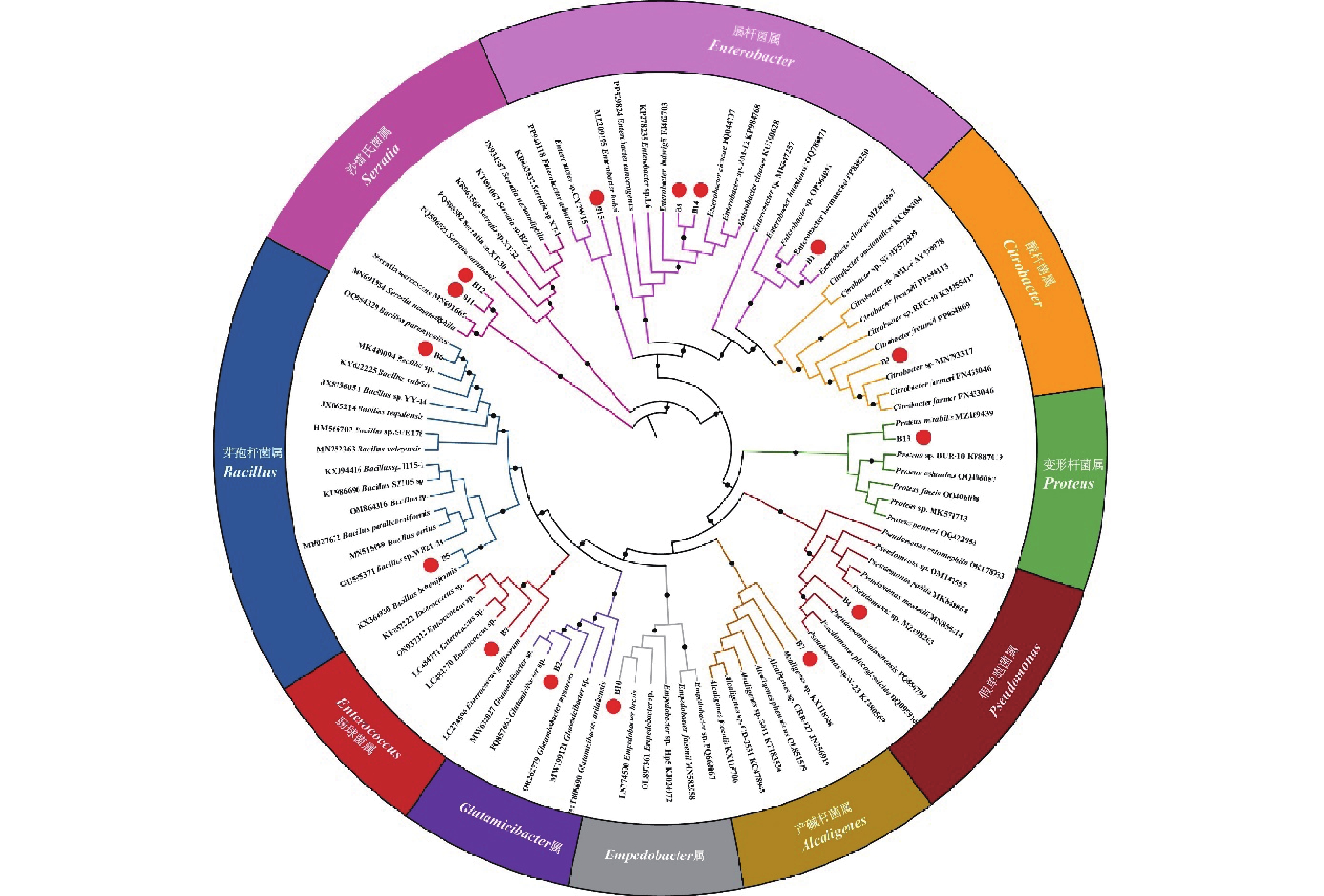

通过传统培养结合分子生物学方法,于桉树人工林的油桐尺蠖(Biston suppressaria)肠道中分离并鉴定具有致死效果的细菌,旨在筛选出具有致病性的菌株以开发新型生物防治手段。从自然感染致死的油桐尺蠖肠道中分离出15 株形态学特征显著差异的细菌,经16S rDNA 序列分析鉴定为肠杆菌属、沙雷氏菌属、芽孢杆菌属等 10 个属的细菌,其中,芽孢杆菌科菌株B6致死率最高。经饲喂法处理后的油桐尺蠖受到细菌侵染,在第7日累计校正死亡率达60.0%,且死亡虫体表现出特定致病特征,再次分离可获得与 B6 形态学一致的菌落。此外,B6对其他两种尺蛾科幼虫,包括大造桥虫(Mugwort looper)和小用克尺蛾(Jankowskia fuscaria)幼虫也存在一定的致病性。本研究结果表明芽孢杆菌科菌株B6可作为备选生防菌,为后续开发油桐尺蠖的绿色防控技术提供重要理论支撑。

通过传统培养结合分子生物学方法,于桉树人工林的油桐尺蠖(Biston suppressaria)肠道中分离并鉴定具有致死效果的细菌,旨在筛选出具有致病性的菌株以开发新型生物防治手段。从自然感染致死的油桐尺蠖肠道中分离出15 株形态学特征显著差异的细菌,经16S rDNA 序列分析鉴定为肠杆菌属、沙雷氏菌属、芽孢杆菌属等 10 个属的细菌,其中,芽孢杆菌科菌株B6致死率最高。经饲喂法处理后的油桐尺蠖受到细菌侵染,在第7日累计校正死亡率达60.0%,且死亡虫体表现出特定致病特征,再次分离可获得与 B6 形态学一致的菌落。此外,B6对其他两种尺蛾科幼虫,包括大造桥虫(Mugwort looper)和小用克尺蛾(Jankowskia fuscaria)幼虫也存在一定的致病性。本研究结果表明芽孢杆菌科菌株B6可作为备选生防菌,为后续开发油桐尺蠖的绿色防控技术提供重要理论支撑。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250097

摘要:

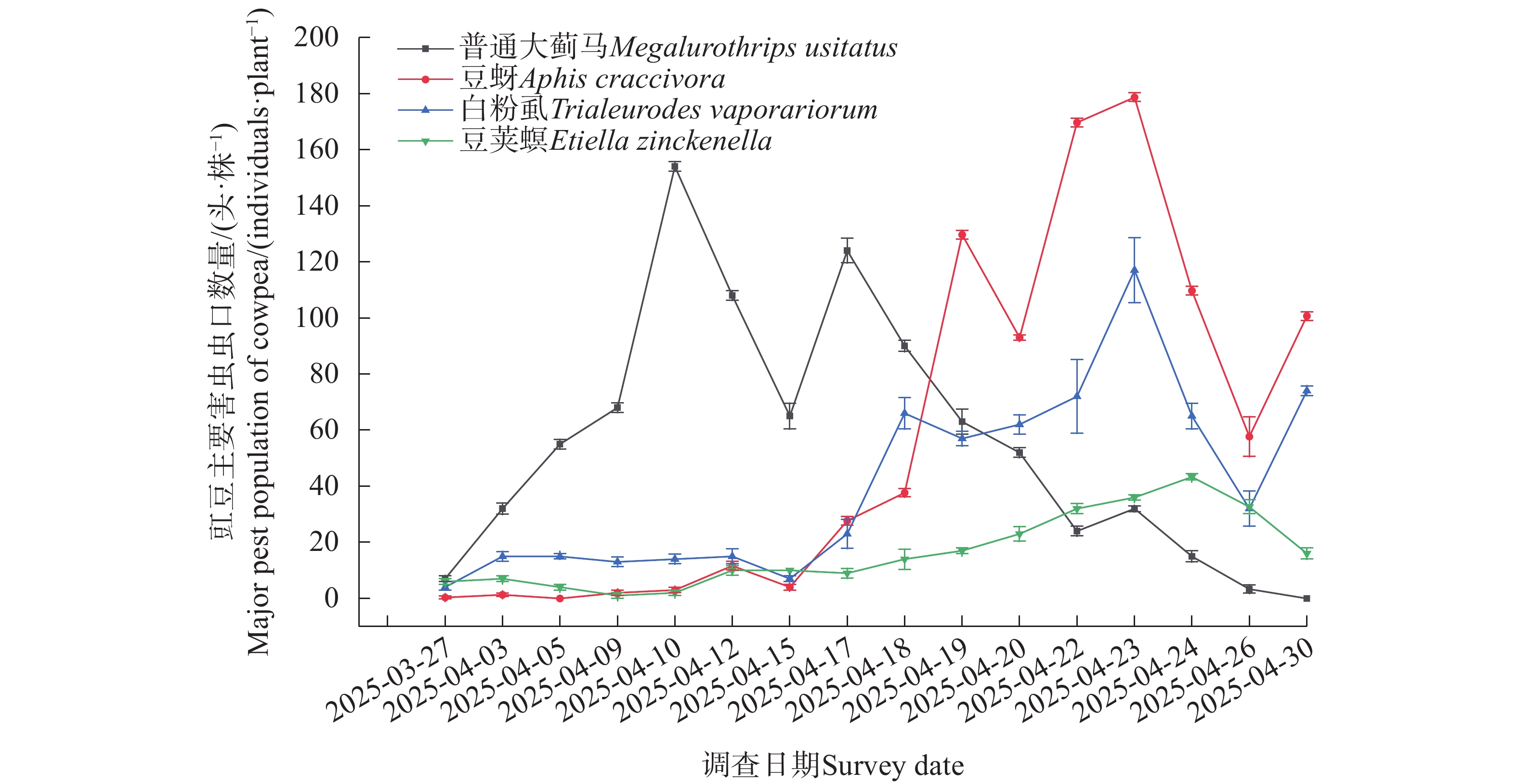

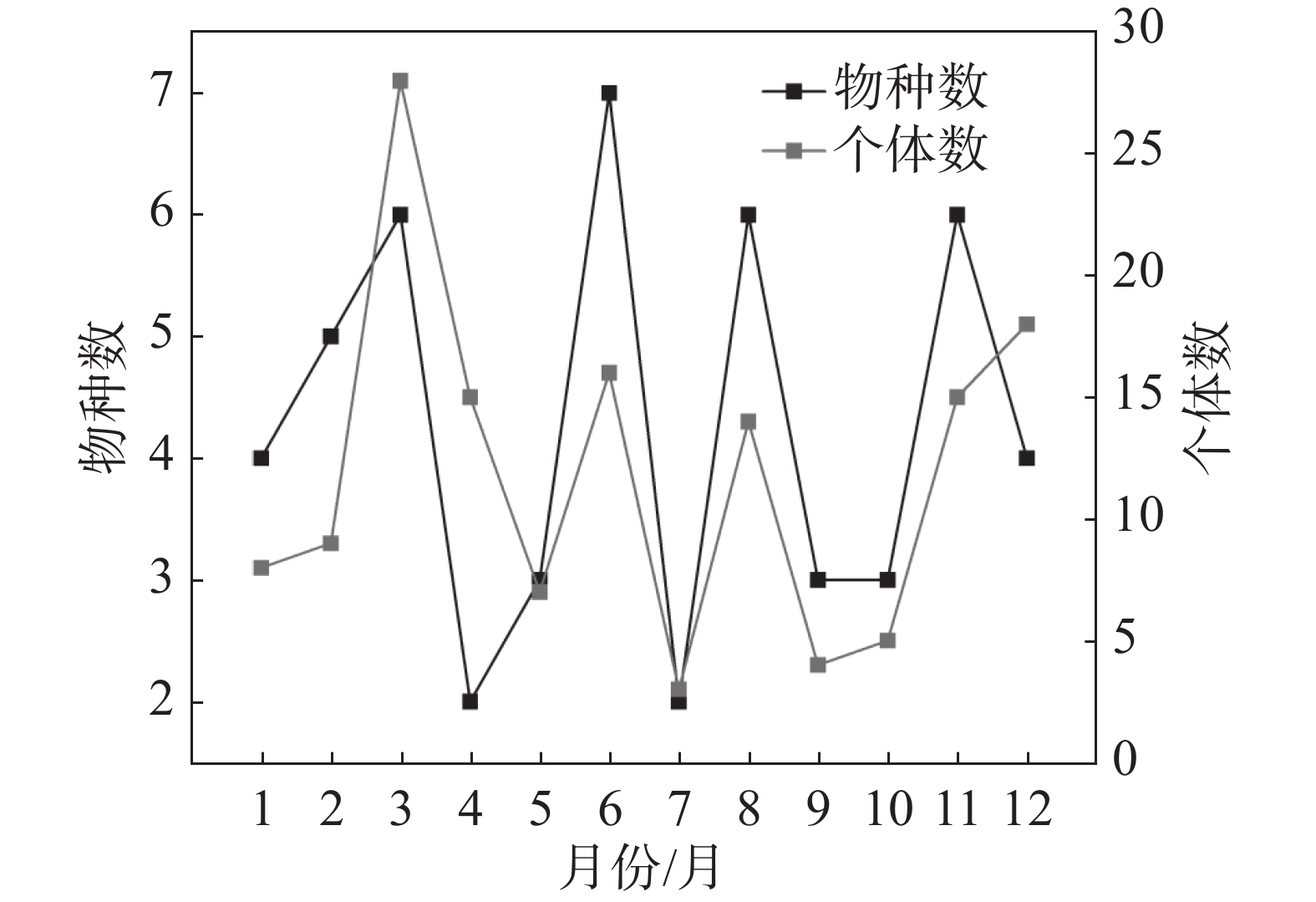

海南是中国重要的豇豆(Vigna unguiculata)种植区,其热带气候条件导致害虫的世代重叠严重、抗药性等问题突出,害虫的防治难度较大。抗虫品种的筛选是防治作物害虫的有效手段。本研究针对抗普通大蓟马品种研究相对匮乏的问题,试图通过对海南省儋州市57个豇豆品种全生育期害虫发生情况的系统调查,明确豇豆主要害虫种类、发生规律,同时进行抗蓟马豇豆品种的筛选。结果显示:1)海南儋州种植的豇豆主要害虫包括普通大蓟马(Megalurothrips usitatus)、豆蚜(Aphis craccivora)、白粉虱(Trialeurodes vaporariorum)、豆荚螟(Etiella zinckenella),其中普通大蓟马、豆蚜、白粉虱为优势害虫;2)各主要害虫的峰值分别为普通大蓟马在4月10日达到峰值154头·株−1,豆蚜和白粉虱在4月23日达到峰值179头·株−1和117头·株−1,豆荚螟为害较轻,在4月24日达到峰值43头·株−1;3)优势害虫种群动态呈现为在豇豆生长前期密度较低,4月中旬达高峰的特点;4)从空间上分析,集中为害部位为植株顶部幼嫩;5)从时间序列上分析,豇豆生长前期以普通大蓟马为主,豇豆生长中期以多害虫复合爆发,豇豆生长后期以豆蚜和白粉虱为优势种群。上述研究结果提示,豇豆田间防治时间上应注重前期,且重点防控普通大蓟马,同时加强后期对豆蚜和白粉虱的监测和治理。本研究评估出7个豇豆品种(‘靓翡8号’、‘热豇一号’、‘农望农宝118’、‘亚丰708’、‘翠绿18’、‘RADC755’、‘一把抓3号’)在田间表现出对普通大蓟马的相对较高的抗性,这些品种具备在田间进行推广种植的潜力,但是在抗性机制方面需进一步加强研究。

海南是中国重要的豇豆(Vigna unguiculata)种植区,其热带气候条件导致害虫的世代重叠严重、抗药性等问题突出,害虫的防治难度较大。抗虫品种的筛选是防治作物害虫的有效手段。本研究针对抗普通大蓟马品种研究相对匮乏的问题,试图通过对海南省儋州市57个豇豆品种全生育期害虫发生情况的系统调查,明确豇豆主要害虫种类、发生规律,同时进行抗蓟马豇豆品种的筛选。结果显示:1)海南儋州种植的豇豆主要害虫包括普通大蓟马(Megalurothrips usitatus)、豆蚜(Aphis craccivora)、白粉虱(Trialeurodes vaporariorum)、豆荚螟(Etiella zinckenella),其中普通大蓟马、豆蚜、白粉虱为优势害虫;2)各主要害虫的峰值分别为普通大蓟马在4月10日达到峰值154头·株−1,豆蚜和白粉虱在4月23日达到峰值179头·株−1和117头·株−1,豆荚螟为害较轻,在4月24日达到峰值43头·株−1;3)优势害虫种群动态呈现为在豇豆生长前期密度较低,4月中旬达高峰的特点;4)从空间上分析,集中为害部位为植株顶部幼嫩;5)从时间序列上分析,豇豆生长前期以普通大蓟马为主,豇豆生长中期以多害虫复合爆发,豇豆生长后期以豆蚜和白粉虱为优势种群。上述研究结果提示,豇豆田间防治时间上应注重前期,且重点防控普通大蓟马,同时加强后期对豆蚜和白粉虱的监测和治理。本研究评估出7个豇豆品种(‘靓翡8号’、‘热豇一号’、‘农望农宝118’、‘亚丰708’、‘翠绿18’、‘RADC755’、‘一把抓3号’)在田间表现出对普通大蓟马的相对较高的抗性,这些品种具备在田间进行推广种植的潜力,但是在抗性机制方面需进一步加强研究。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240177

摘要:

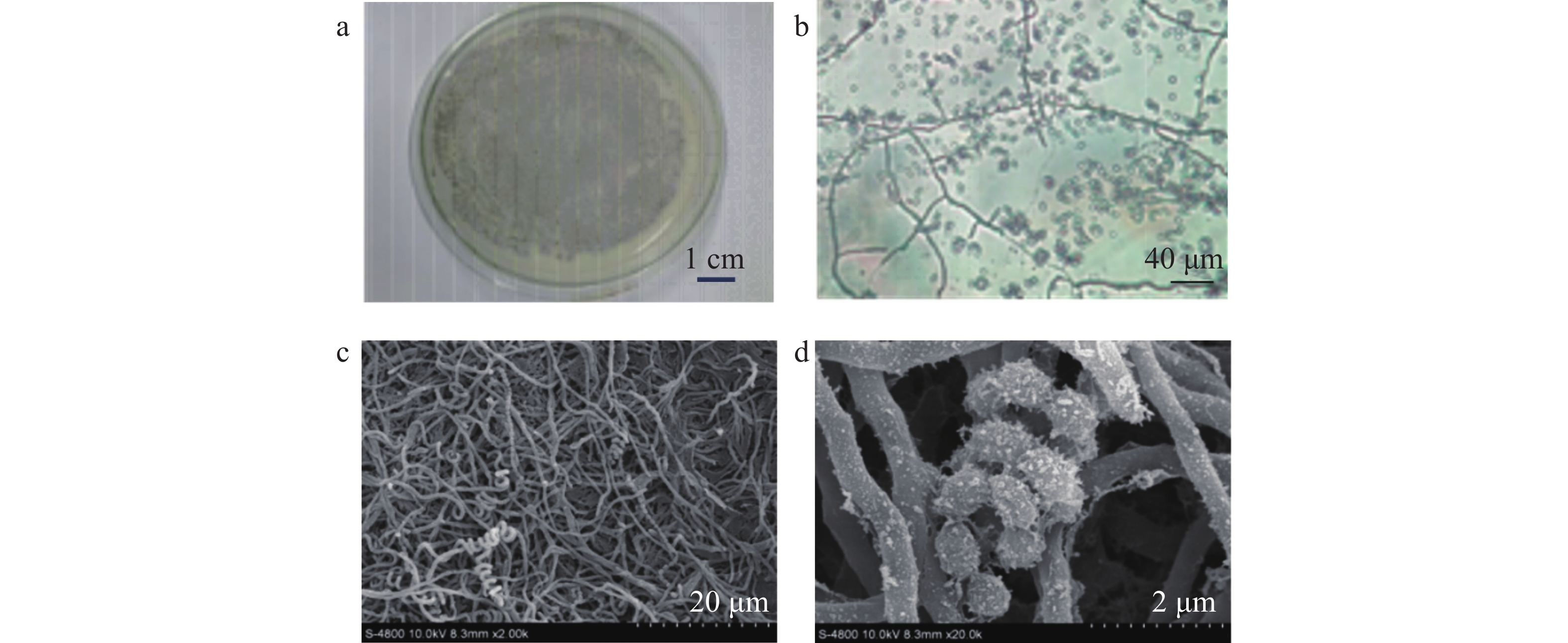

为了解生防链霉菌的抑菌活性,采用梯度稀释法,从海南不同地区的6个土壤样品中分离放线菌;通过对峙培养法对获得的放线菌菌株进行筛选;利用形态、生理生化特征和分子生物学方法对菌株进行鉴定;通过浸果法和盆栽试验测定活性菌株的潜在应用价值。本研究共分离获得放线菌株285株,经筛选菌株Q2-02抑菌活性最高,其对芒果蒂腐病菌(Botryodiplodia theobromae)、芒果炭疽病菌(Colletotrichum gloeosporioides)和水稻纹枯病菌(Rhizoctonia solani)的抑制率分别为92.8%、90.0%和88.2%,对其他6种病原的抑制率也超过60.0%;经鉴定发现,Q2-02为卢娜林瑞链霉菌(Streptomyces lunalinharesii);盆栽实验表明,菌株发酵上清10倍稀释液对芒果蒂腐病及水稻纹枯病的防效均显著高于阳性对照45 %噻菌灵悬浮剂800倍液和10%井冈霉素水剂1 000倍液,表明菌株Q2-02具有进一步开发应用的价值。

为了解生防链霉菌的抑菌活性,采用梯度稀释法,从海南不同地区的6个土壤样品中分离放线菌;通过对峙培养法对获得的放线菌菌株进行筛选;利用形态、生理生化特征和分子生物学方法对菌株进行鉴定;通过浸果法和盆栽试验测定活性菌株的潜在应用价值。本研究共分离获得放线菌株285株,经筛选菌株Q2-02抑菌活性最高,其对芒果蒂腐病菌(Botryodiplodia theobromae)、芒果炭疽病菌(Colletotrichum gloeosporioides)和水稻纹枯病菌(Rhizoctonia solani)的抑制率分别为92.8%、90.0%和88.2%,对其他6种病原的抑制率也超过60.0%;经鉴定发现,Q2-02为卢娜林瑞链霉菌(Streptomyces lunalinharesii);盆栽实验表明,菌株发酵上清10倍稀释液对芒果蒂腐病及水稻纹枯病的防效均显著高于阳性对照45 %噻菌灵悬浮剂800倍液和10%井冈霉素水剂1 000倍液,表明菌株Q2-02具有进一步开发应用的价值。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250197

摘要:

为探究鸟媒传粉植物红花芒毛苣苔(Aeschynanthus moningeriae)合生花药的传粉适应意义,研究了海南五指山分布的红花芒毛苣苔种群开花生物学、合生花药的发育过程与力学特性及其对传粉过程的影响。结果表明:1)红花芒毛苣苔二强雄蕊的一长一短2对花药的顶端在花蕾期就已呈黏合状态,并在整个花期发育过程中保持合生状态;长、短雄蕊的合生花药最终分别形成约180°(平行)和115°(倒“V”型)的角度。2)短雄蕊的花药合生程度更大,合生力学强度在向上(F=0.159±0.031N)、向下(F=0.211±0.034N)方向上都显著高于长雄蕊合生花药(向上:F=0.127±0.020 N;向下:F=0.117±0.018 N)。3)叉尾太阳鸟(Aethopyga latouchii)是其唯一有效传粉者,对红花芒毛苣苔红色花冠及裂片上的黑色条纹(蜜导)敏感;长雄蕊和短雄蕊的合生花药主要分别接触鸟的额头和鸟喙基部,在鸟类头部形成更大范围的花粉沉积区,从而提高了后续访花过程柱头接受花粉的概率。由于访花时鸟喙基部的冲击力较大,短雄蕊更强的合生程度和强度可以保持花药合生状态,维持花药相对稳定的位置和促进花粉输出。

为探究鸟媒传粉植物红花芒毛苣苔(Aeschynanthus moningeriae)合生花药的传粉适应意义,研究了海南五指山分布的红花芒毛苣苔种群开花生物学、合生花药的发育过程与力学特性及其对传粉过程的影响。结果表明:1)红花芒毛苣苔二强雄蕊的一长一短2对花药的顶端在花蕾期就已呈黏合状态,并在整个花期发育过程中保持合生状态;长、短雄蕊的合生花药最终分别形成约180°(平行)和115°(倒“V”型)的角度。2)短雄蕊的花药合生程度更大,合生力学强度在向上(F=0.159±0.031N)、向下(F=0.211±0.034N)方向上都显著高于长雄蕊合生花药(向上:F=0.127±0.020 N;向下:F=0.117±0.018 N)。3)叉尾太阳鸟(Aethopyga latouchii)是其唯一有效传粉者,对红花芒毛苣苔红色花冠及裂片上的黑色条纹(蜜导)敏感;长雄蕊和短雄蕊的合生花药主要分别接触鸟的额头和鸟喙基部,在鸟类头部形成更大范围的花粉沉积区,从而提高了后续访花过程柱头接受花粉的概率。由于访花时鸟喙基部的冲击力较大,短雄蕊更强的合生程度和强度可以保持花药合生状态,维持花药相对稳定的位置和促进花粉输出。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250159

摘要:

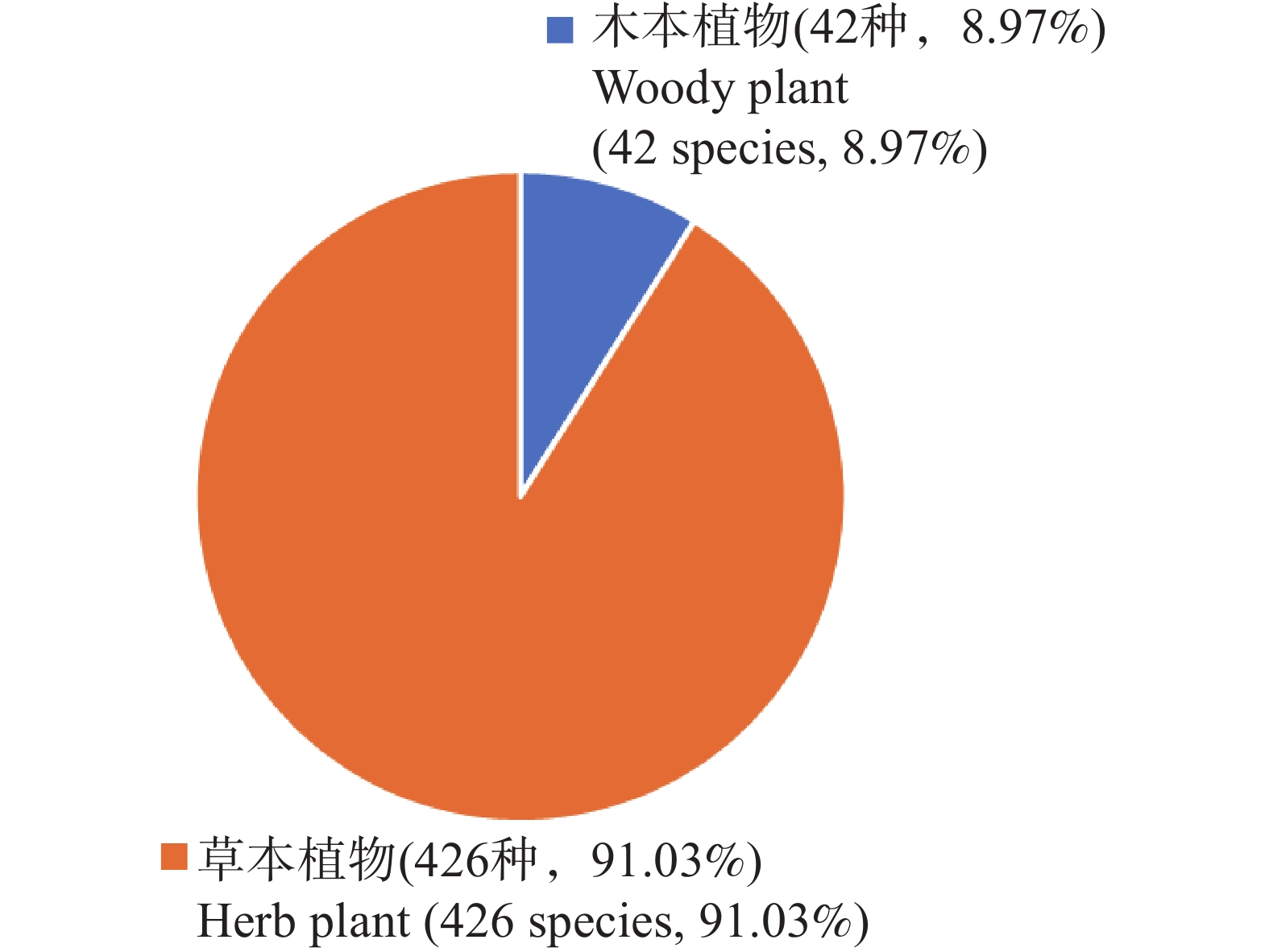

为了解海南热带雨林国家公园水生植物的资源现状,基于野外调查和文献整理,对该国家公园水生植物物种组成和区系特征进行分析。结果表明,(1)共统计到水生植物95科255属468种,其中,被子植物以432种占据绝对优势。(2)科、属内物种丰富度均呈现“核心−边缘”分布格局,即物种高度集中于少数优势科、属中。(3)生长型以草本为主,生活型以多年生为主,生态型以湿生−挺水植物为主导。(4)重点保护野生植物11种,中国特有种24种,受威胁植物13种。(5)外来入侵植物57种,具危害性入侵种占比高达80.70%,主要来源于美洲。(6)科、属地理区系均具有强烈的热带性质,且属的R/T值高达8.95。研究显示,海南热带雨林国家公园水生植物热带色彩鲜明,保护价值突出,但面临多种外来入侵植物威胁,建议加强珍稀物种的保护与外来入侵种防控。

为了解海南热带雨林国家公园水生植物的资源现状,基于野外调查和文献整理,对该国家公园水生植物物种组成和区系特征进行分析。结果表明,(1)共统计到水生植物95科255属468种,其中,被子植物以432种占据绝对优势。(2)科、属内物种丰富度均呈现“核心−边缘”分布格局,即物种高度集中于少数优势科、属中。(3)生长型以草本为主,生活型以多年生为主,生态型以湿生−挺水植物为主导。(4)重点保护野生植物11种,中国特有种24种,受威胁植物13种。(5)外来入侵植物57种,具危害性入侵种占比高达80.70%,主要来源于美洲。(6)科、属地理区系均具有强烈的热带性质,且属的R/T值高达8.95。研究显示,海南热带雨林国家公园水生植物热带色彩鲜明,保护价值突出,但面临多种外来入侵植物威胁,建议加强珍稀物种的保护与外来入侵种防控。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250136

摘要:

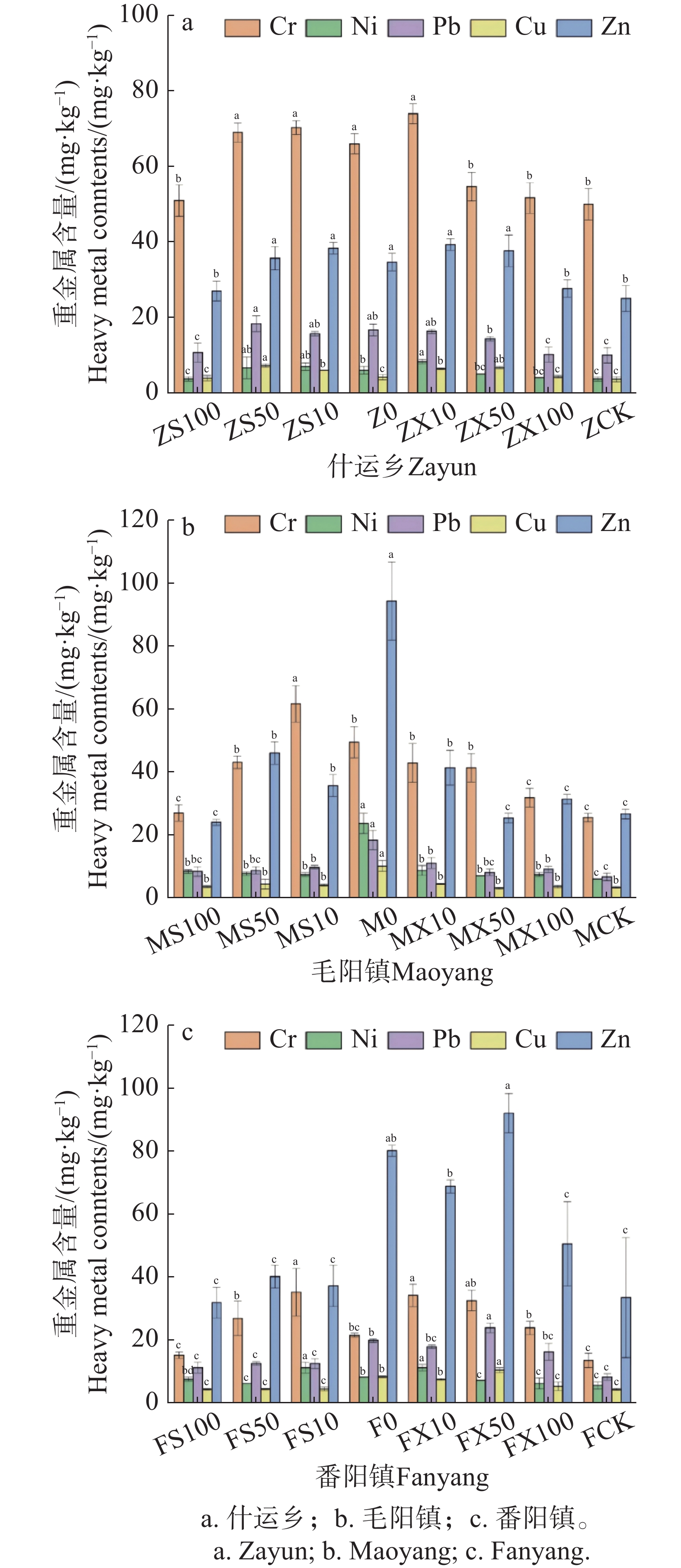

海南热带雨林国家公园是中国唯一有高速公路穿越的国家公园。为揭示高速公路穿越段对海南热带雨林国家公园的可能潜在影响,本研究选取高速公路穿越段的3个地点(什运、毛阳、番阳),研究了道路两侧不同距离及对照样地的表层土壤铬(Cr)、镍(Ni)、铅(Pb)、铜(Cu)、锌(Zn)的含量、空间分布及其主要来源。结果发现:(1)Cr和Ni是土壤主要的累积元素,特别是什运和毛阳路段土壤Cr含量超出对照样地分别达100%和83.33%;(2)土壤重金属含量总体上呈现随道路距离的增加而降低,或先增后减的趋势,含量峰值多出现在高速公路0-10 m的范围;(3)地累积指数显示,部分地点Cr、Ni和Zn处于无污染到低污染水平;整体生态风险低;(4)土壤Cr的主要来源为交通排放;Pb、Cu、Zn主要受成土母质影响,Ni则为混合来源。海南热带雨林国家公园的高速公路穿越段当前土壤重金属生态风险较低,但Cr和Ni有逐渐累积的趋势。建议加强高速公路穿越段的植被恢复与管理、完善道路径流收集处理措施、重点监测高速公路跨越昌化江路段等生态敏感及脆弱点的动态,防控土壤重金属累积及迁移,保障海南热带雨林国家公园生态安全和高质量建设。

海南热带雨林国家公园是中国唯一有高速公路穿越的国家公园。为揭示高速公路穿越段对海南热带雨林国家公园的可能潜在影响,本研究选取高速公路穿越段的3个地点(什运、毛阳、番阳),研究了道路两侧不同距离及对照样地的表层土壤铬(Cr)、镍(Ni)、铅(Pb)、铜(Cu)、锌(Zn)的含量、空间分布及其主要来源。结果发现:(1)Cr和Ni是土壤主要的累积元素,特别是什运和毛阳路段土壤Cr含量超出对照样地分别达100%和83.33%;(2)土壤重金属含量总体上呈现随道路距离的增加而降低,或先增后减的趋势,含量峰值多出现在高速公路0-10 m的范围;(3)地累积指数显示,部分地点Cr、Ni和Zn处于无污染到低污染水平;整体生态风险低;(4)土壤Cr的主要来源为交通排放;Pb、Cu、Zn主要受成土母质影响,Ni则为混合来源。海南热带雨林国家公园的高速公路穿越段当前土壤重金属生态风险较低,但Cr和Ni有逐渐累积的趋势。建议加强高速公路穿越段的植被恢复与管理、完善道路径流收集处理措施、重点监测高速公路跨越昌化江路段等生态敏感及脆弱点的动态,防控土壤重金属累积及迁移,保障海南热带雨林国家公园生态安全和高质量建设。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250137

摘要:

海南岛作为全球生物多样性热点地区之一,其生物多样性集中分布于海南热带雨林国家公园。烟叶报春苣苔(Primulina heterotricha)为海南岛特有植物,分布十分广泛,且具有黄花、紫花两种个体。首先,为明确不同地理种群花部特征的分化规律,通过测定不同地理种群的花大小、花喉宽度及花筒长等关键性状,分析地理隔离对花部性状分化的潜在驱动作用。其次,围绕两种花色分化及传粉机制差异,对比研究黄花和紫花个体的开花动态和访花昆虫及其访花行为,揭示不同花色种群可能存在的传粉机制差异。多元方差分析结果表明,不同地理种群间整体花部特征有显著差异(P<0.05),地理距离和海拔对其影响不显著;不同花色种群花部特征无显著差异(P>0.05)。在不同开花阶段,两种花色种群的雄蕊长度、雌蕊长度及雌雄异位程度均无显著差异(P>0.05),但随着花期柱头逐渐伸长并超过花药位置。访花昆虫观测显示,黄花种群的主要访花昆虫有黄黑无垫蜂与云南无垫蜂,紫花种群则为黄黑无垫蜂。因此,黄花个体具有更泛化的访花者,紫花个体传粉更加特化。本研究对烟叶报春苣苔不同地理种群花部特征的分化规律、花色多样性的传粉适应进行了研究,为海南热带雨林国家公园生物多样性保护、传粉服务功能评估提供了科学依据。

海南岛作为全球生物多样性热点地区之一,其生物多样性集中分布于海南热带雨林国家公园。烟叶报春苣苔(Primulina heterotricha)为海南岛特有植物,分布十分广泛,且具有黄花、紫花两种个体。首先,为明确不同地理种群花部特征的分化规律,通过测定不同地理种群的花大小、花喉宽度及花筒长等关键性状,分析地理隔离对花部性状分化的潜在驱动作用。其次,围绕两种花色分化及传粉机制差异,对比研究黄花和紫花个体的开花动态和访花昆虫及其访花行为,揭示不同花色种群可能存在的传粉机制差异。多元方差分析结果表明,不同地理种群间整体花部特征有显著差异(P<0.05),地理距离和海拔对其影响不显著;不同花色种群花部特征无显著差异(P>0.05)。在不同开花阶段,两种花色种群的雄蕊长度、雌蕊长度及雌雄异位程度均无显著差异(P>0.05),但随着花期柱头逐渐伸长并超过花药位置。访花昆虫观测显示,黄花种群的主要访花昆虫有黄黑无垫蜂与云南无垫蜂,紫花种群则为黄黑无垫蜂。因此,黄花个体具有更泛化的访花者,紫花个体传粉更加特化。本研究对烟叶报春苣苔不同地理种群花部特征的分化规律、花色多样性的传粉适应进行了研究,为海南热带雨林国家公园生物多样性保护、传粉服务功能评估提供了科学依据。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250055

摘要:

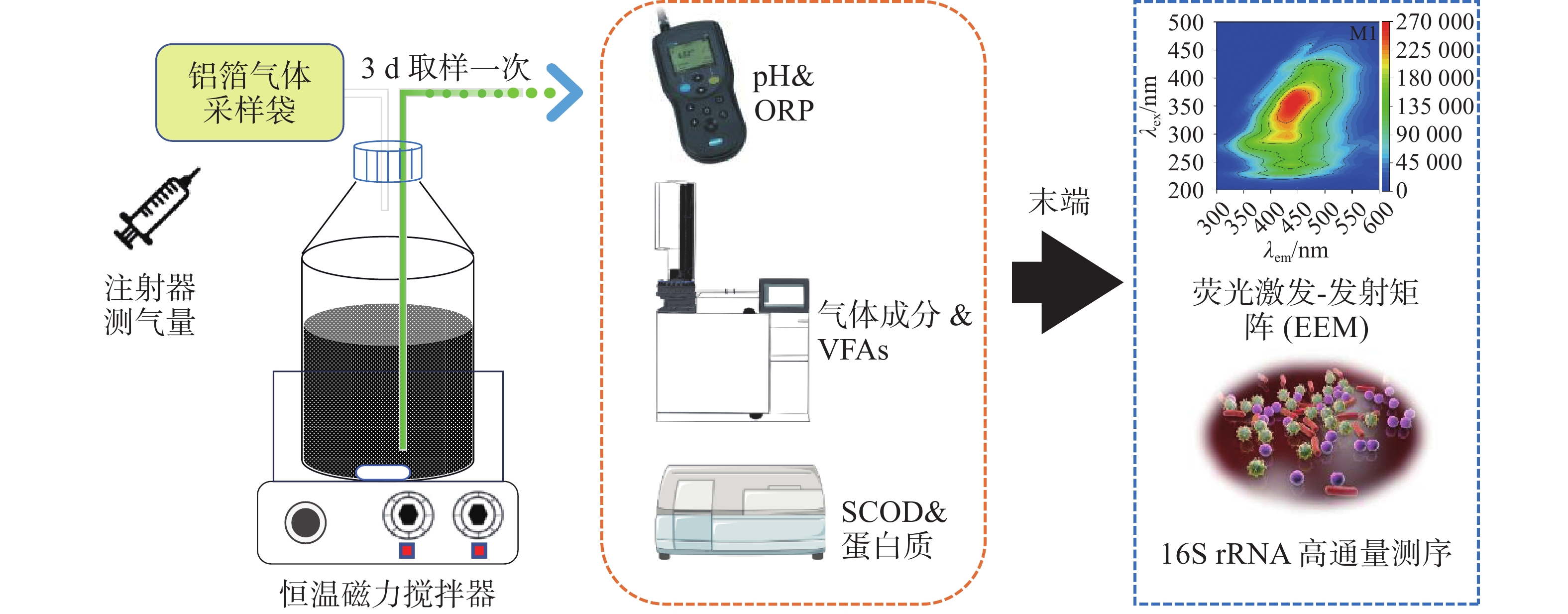

本文以木薯(Manihot esculenta Crantz)加工产生的木薯渣有机固废为研究对象,探究其在中温(37±1)℃、高温(60±1)℃下,不同发酵TS (Total Solids)浓度(w/10%、w/20%、w/30%)及接种量(w/30%,w/50%)的序批式发酵特性,明确了木薯渣厌氧消化的产气潜力,产气规律及微生物群落分布特征,并通过修正的Gompertz模型对累积产甲烷量进行了相关性拟合。结果表明,高温组产气效率显著高于中温组,且高温发酵仅需3~6 d即达到产气峰值,相较中温缩短6~9 d。以TS浓度10%、接种量50%的实验组的产气量、甲烷含量最好,平均甲烷含量为54%,原料产气率为666.48 mL·g−1 TS,产甲烷率为346.96 mL·g−1 TS,SCOD (Soluble Chemical Oxygen Demand)降解率达到71.25%。在探究微生物群落生物群落分布特征中,不同试验组在细菌/古细菌门水平和属水平的差异中优势菌群受温度和TS影响较大,高温条件能够促进氢营养型甲烷代谢的优势菌群如Methanobacterium (49.84%)和Methanoculleus (24.92%)显著富集,使反应系统获得更好的甲烷收率。从结果可以得出,以木薯渣单独作为沼气发酵原料,控制适宜的TS浓度,提升接种量和发酵温度,能够在短时间内获得理想的沼气回收率。该研究结果可为木薯渣厌氧发酵的工艺优化提供参考。

本文以木薯(Manihot esculenta Crantz)加工产生的木薯渣有机固废为研究对象,探究其在中温(37±1)℃、高温(60±1)℃下,不同发酵TS (Total Solids)浓度(w/10%、w/20%、w/30%)及接种量(w/30%,w/50%)的序批式发酵特性,明确了木薯渣厌氧消化的产气潜力,产气规律及微生物群落分布特征,并通过修正的Gompertz模型对累积产甲烷量进行了相关性拟合。结果表明,高温组产气效率显著高于中温组,且高温发酵仅需3~6 d即达到产气峰值,相较中温缩短6~9 d。以TS浓度10%、接种量50%的实验组的产气量、甲烷含量最好,平均甲烷含量为54%,原料产气率为666.48 mL·g−1 TS,产甲烷率为346.96 mL·g−1 TS,SCOD (Soluble Chemical Oxygen Demand)降解率达到71.25%。在探究微生物群落生物群落分布特征中,不同试验组在细菌/古细菌门水平和属水平的差异中优势菌群受温度和TS影响较大,高温条件能够促进氢营养型甲烷代谢的优势菌群如Methanobacterium (49.84%)和Methanoculleus (24.92%)显著富集,使反应系统获得更好的甲烷收率。从结果可以得出,以木薯渣单独作为沼气发酵原料,控制适宜的TS浓度,提升接种量和发酵温度,能够在短时间内获得理想的沼气回收率。该研究结果可为木薯渣厌氧发酵的工艺优化提供参考。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250199

摘要:

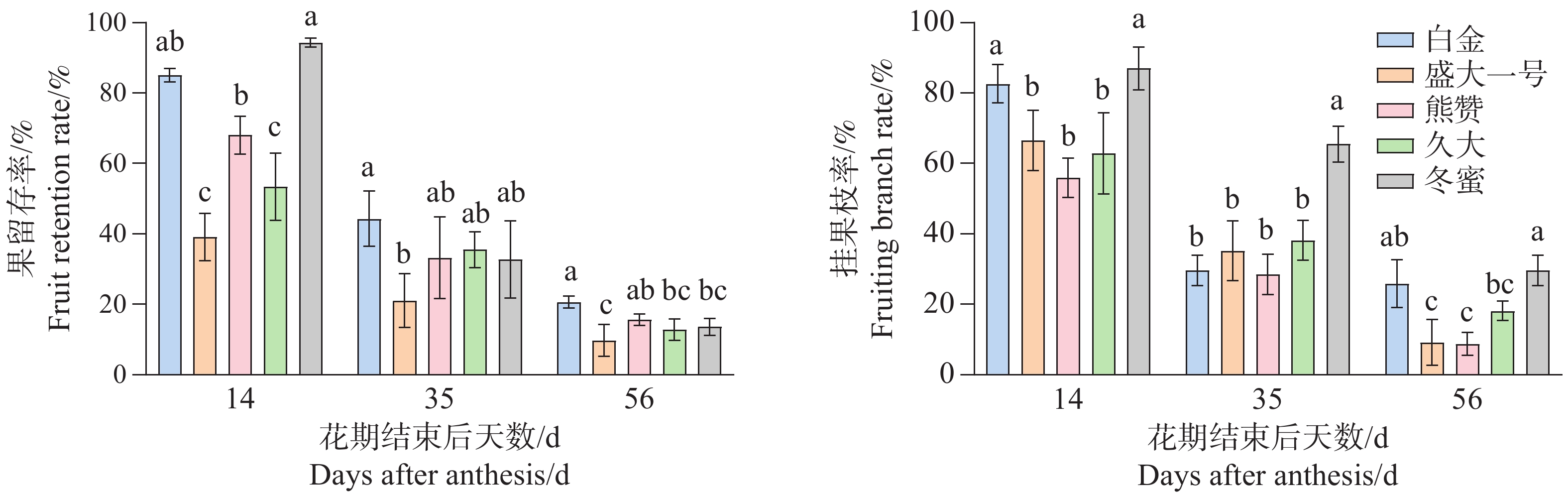

黄晶果(Pouteria caimito)属山榄科桃榄属常绿乔木,具有较高的种植效益,但在自然状态下落果现象较为严重,极大影响了黄晶果经济效益。本研究通过调查‘白金’、‘盛大一号’、‘熊赞’、‘久大’和‘冬蜜’等品种黄晶果的着果特性,结果发现,黄晶果果实发育的各阶段均存在较为严重的落果,且每结果枝成熟果实着果个数多为1~2个,着果部位多位于枝条的中基部。以‘冬蜜’和‘白金’为试验对象,根据黄晶果着果特性进行疏果处理,试验设置3个留果量,分别为每结果枝留1个果(T1)、2个果(T2)和3个果(T3),通过测定枝条着果个数、果实生长动态和果实品质等指标,综合评估黄晶果的最佳留果量。结果显示,留果量的减少可以提高黄晶果的着果个数,且T1处理组的挂果枝率和成熟果数量显著高于T2和T3处理组。果实动态发育测量显示,随着留果量的增加,果实纵横径的生长速率逐渐较小,但对果形指数影响不大。单果质量、可食率和可溶性固形物随着留果量的增加而减少,且T1和T2处理组的固酸比显著高于T3处理组。因此,合适的留果量可以减少果实发育过程中的落果,随着留果量的减少可显著提高黄晶果的着果个数和果实发育速率,以每结果枝留1个果实的单果质量较大,可食率和可溶性固形物含量高,品质最佳。

黄晶果(Pouteria caimito)属山榄科桃榄属常绿乔木,具有较高的种植效益,但在自然状态下落果现象较为严重,极大影响了黄晶果经济效益。本研究通过调查‘白金’、‘盛大一号’、‘熊赞’、‘久大’和‘冬蜜’等品种黄晶果的着果特性,结果发现,黄晶果果实发育的各阶段均存在较为严重的落果,且每结果枝成熟果实着果个数多为1~2个,着果部位多位于枝条的中基部。以‘冬蜜’和‘白金’为试验对象,根据黄晶果着果特性进行疏果处理,试验设置3个留果量,分别为每结果枝留1个果(T1)、2个果(T2)和3个果(T3),通过测定枝条着果个数、果实生长动态和果实品质等指标,综合评估黄晶果的最佳留果量。结果显示,留果量的减少可以提高黄晶果的着果个数,且T1处理组的挂果枝率和成熟果数量显著高于T2和T3处理组。果实动态发育测量显示,随着留果量的增加,果实纵横径的生长速率逐渐较小,但对果形指数影响不大。单果质量、可食率和可溶性固形物随着留果量的增加而减少,且T1和T2处理组的固酸比显著高于T3处理组。因此,合适的留果量可以减少果实发育过程中的落果,随着留果量的减少可显著提高黄晶果的着果个数和果实发育速率,以每结果枝留1个果实的单果质量较大,可食率和可溶性固形物含量高,品质最佳。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240134

摘要:

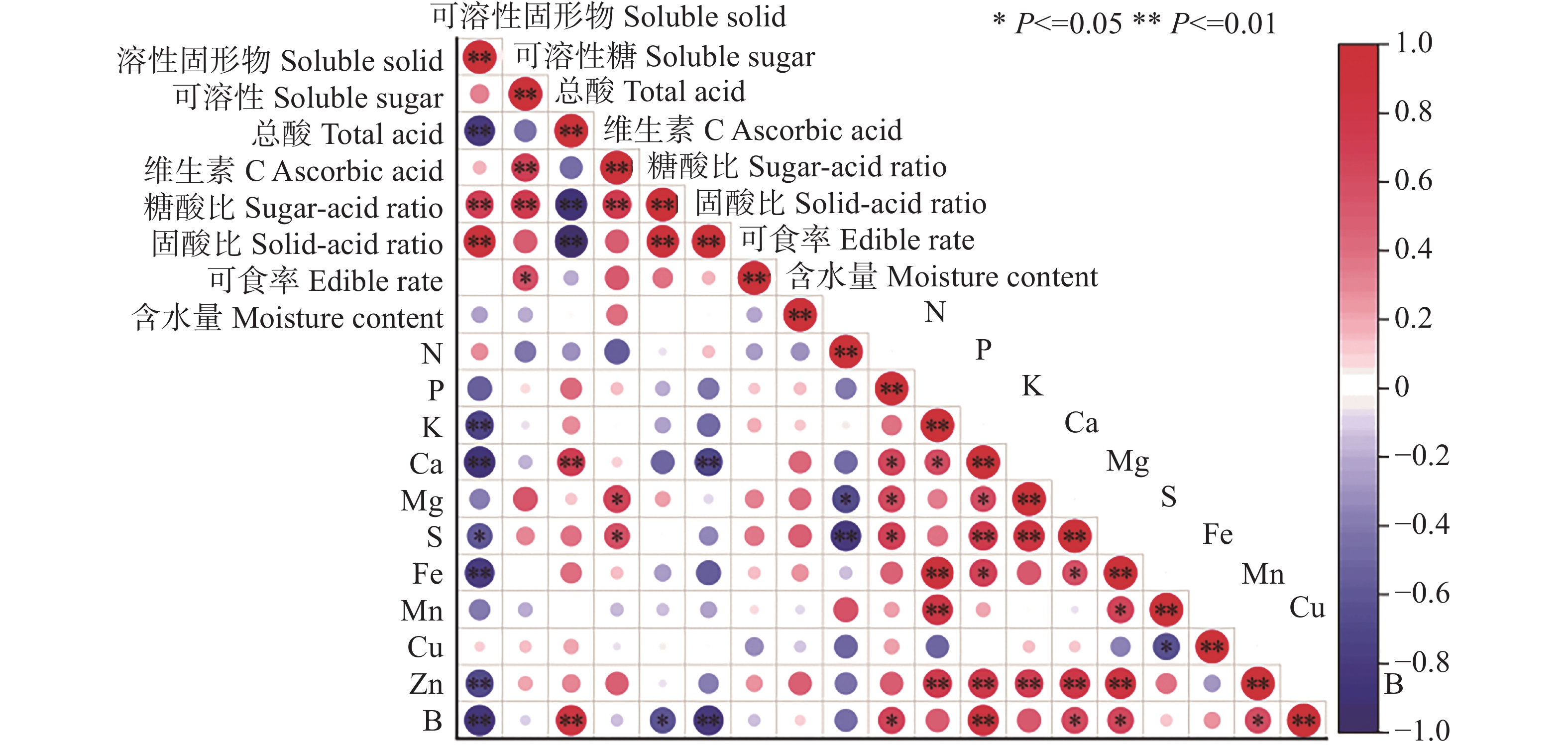

为了探索金枕榴莲果实矿质营养元素对果实品质的作用,筛选影响果实品质的主要矿质元素因子,以海南省种植的金枕榴莲品种为研究对象,对果实的外在形态和内在品质指标以及11种矿质元素进行相关性和通径系数分析。相关性分析结果表明,可溶性固形物含量与硫(S)含量呈显著负相关;总酸含量与钙(Ca)、硼(B)含量呈极显著正相关;维生素C含量与镁(Mg)、S含量呈显著正相关;糖酸比与B含量呈显著负相关;固酸比与Ca、B含量呈极显著负相关。通径分析结果表明,果实各矿质元素对品质指标的影响存在一定差异,其中对可溶性固形物主要影响元素有氮(N)、Mg、锌(Zn)、锰(Mn);对可溶性糖含量主要影响元素有B、Mn、Zn、N;对果实总酸含量主要影响元素有钾(K)、N、Mg、Zn;对维生素C含量主要影响元素有S、铁(Fe)、Mg、Zn;对糖酸比主要影响元素有K、Zn、Mn、B;对固酸比主要影响元素有Mg、Zn、Fe、Mn。综上所述,K、N、Ca、Mg、Zn、B等元素为影响榴莲果实品质的主要元素,是各个矿质元素协同调控的综合结果。结合海南本地土壤及果实养分含量,生产中可通过适当增施K、Mg、Zn、B肥,同时协调各元素之间的施肥比例,从而提升果实产量和品质。

为了探索金枕榴莲果实矿质营养元素对果实品质的作用,筛选影响果实品质的主要矿质元素因子,以海南省种植的金枕榴莲品种为研究对象,对果实的外在形态和内在品质指标以及11种矿质元素进行相关性和通径系数分析。相关性分析结果表明,可溶性固形物含量与硫(S)含量呈显著负相关;总酸含量与钙(Ca)、硼(B)含量呈极显著正相关;维生素C含量与镁(Mg)、S含量呈显著正相关;糖酸比与B含量呈显著负相关;固酸比与Ca、B含量呈极显著负相关。通径分析结果表明,果实各矿质元素对品质指标的影响存在一定差异,其中对可溶性固形物主要影响元素有氮(N)、Mg、锌(Zn)、锰(Mn);对可溶性糖含量主要影响元素有B、Mn、Zn、N;对果实总酸含量主要影响元素有钾(K)、N、Mg、Zn;对维生素C含量主要影响元素有S、铁(Fe)、Mg、Zn;对糖酸比主要影响元素有K、Zn、Mn、B;对固酸比主要影响元素有Mg、Zn、Fe、Mn。综上所述,K、N、Ca、Mg、Zn、B等元素为影响榴莲果实品质的主要元素,是各个矿质元素协同调控的综合结果。结合海南本地土壤及果实养分含量,生产中可通过适当增施K、Mg、Zn、B肥,同时协调各元素之间的施肥比例,从而提升果实产量和品质。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240181

摘要:

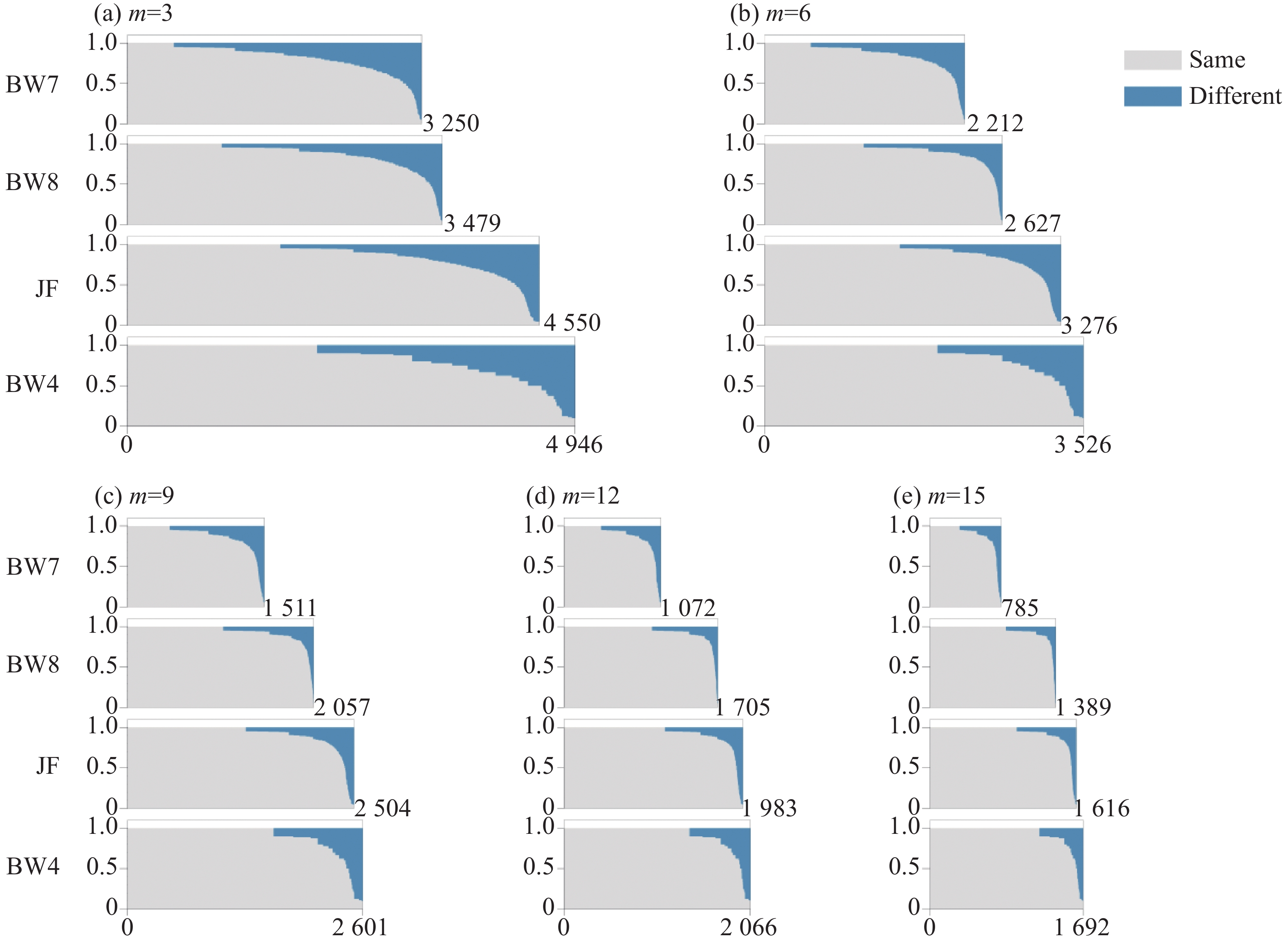

利用微卫星和单核苷酸多态性标记检测坡垒(Hopea hainanensis )母树与子代的基因型,由此推断坡垒的繁殖方式。微卫星标记显示10个坡垒家系的母本与子代在12个微卫星位点上具有完全相同的基因型组成。随机选择4个家系通过简化基因组测序分析单核苷酸多态性(SNP)的变异模式,发现母树和子代在绝大多数SNP变异位点上保持一致,有性生殖产生这一变异模式的可能性几乎为零。微卫星和SNP标记分析均支持坡垒的繁殖方式为无融合生殖。作为同源四倍体,坡垒不能通过减数分裂产生能育配子,无融合生殖生产种子是其维持和更新种群的必然途径。体细胞突变是无融合生殖产生变异的主要途径,因此,要恢复坡垒种群的遗传变异,必须严格保护现存的坡垒种群,避免多样性的进一步丧失;同时利用高通量测序筛选变异种苗,在自然生境中重建坡垒种群,逐步恢复遗传多样性,实现其长期稳定续存。

利用微卫星和单核苷酸多态性标记检测坡垒(Hopea hainanensis )母树与子代的基因型,由此推断坡垒的繁殖方式。微卫星标记显示10个坡垒家系的母本与子代在12个微卫星位点上具有完全相同的基因型组成。随机选择4个家系通过简化基因组测序分析单核苷酸多态性(SNP)的变异模式,发现母树和子代在绝大多数SNP变异位点上保持一致,有性生殖产生这一变异模式的可能性几乎为零。微卫星和SNP标记分析均支持坡垒的繁殖方式为无融合生殖。作为同源四倍体,坡垒不能通过减数分裂产生能育配子,无融合生殖生产种子是其维持和更新种群的必然途径。体细胞突变是无融合生殖产生变异的主要途径,因此,要恢复坡垒种群的遗传变异,必须严格保护现存的坡垒种群,避免多样性的进一步丧失;同时利用高通量测序筛选变异种苗,在自然生境中重建坡垒种群,逐步恢复遗传多样性,实现其长期稳定续存。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240198

摘要:

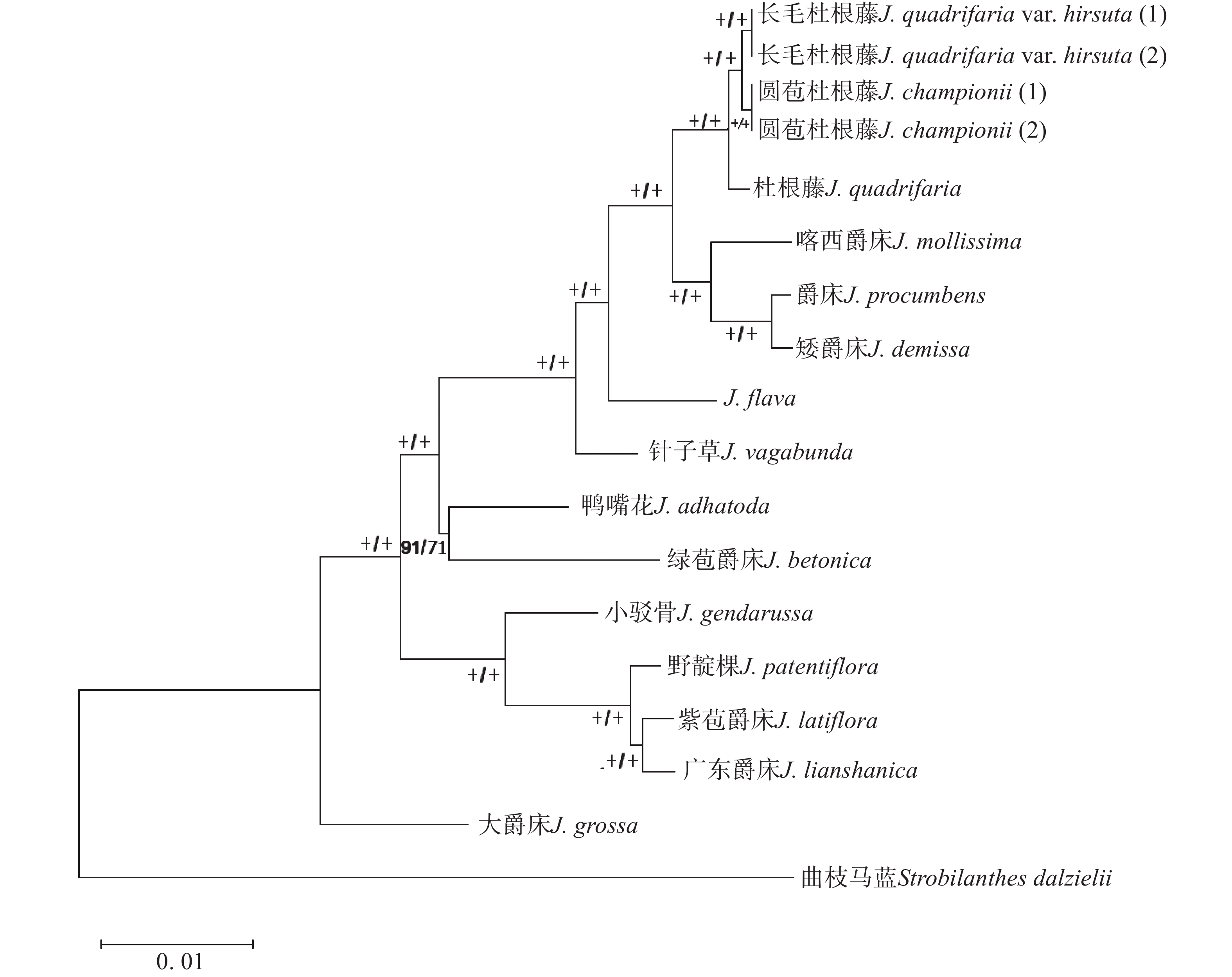

为了进一步调查清楚江西赣南九连山地区的丹霞地貌的植物资源,采用样线调查法对丹霞景区的植物进行了调查,结果在龙南市小武当山景区发现一爵床属植物新变种——长毛杜根藤Justicia quadrifaria var. hirsuta G. L. Xu,该变种和模式变种杜根藤Justicia quadrifaria (Nees) T. Anderson的区别在于茎﹑叶柄﹑叶片两面﹑苞片﹑萼片和花冠筒外面均被1~3 mm的白色开展长硬毛;而杜根藤的茎被倒向易脱落的短柔毛,叶片两面被易脱落的短柔毛,叶柄﹑苞片﹑萼片和花冠筒外面均被短柔毛。系统发育学分析也支持该变种的划分。该变种的发现进一步丰富了该属植物的物种多样性,也可为该类植物的开发利用提供新的参考。

为了进一步调查清楚江西赣南九连山地区的丹霞地貌的植物资源,采用样线调查法对丹霞景区的植物进行了调查,结果在龙南市小武当山景区发现一爵床属植物新变种——长毛杜根藤Justicia quadrifaria var. hirsuta G. L. Xu,该变种和模式变种杜根藤Justicia quadrifaria (Nees) T. Anderson的区别在于茎﹑叶柄﹑叶片两面﹑苞片﹑萼片和花冠筒外面均被1~3 mm的白色开展长硬毛;而杜根藤的茎被倒向易脱落的短柔毛,叶片两面被易脱落的短柔毛,叶柄﹑苞片﹑萼片和花冠筒外面均被短柔毛。系统发育学分析也支持该变种的划分。该变种的发现进一步丰富了该属植物的物种多样性,也可为该类植物的开发利用提供新的参考。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250160

摘要:

为了解海南黑山羊犬埃里希体(Ehrlichia canis)感染的情况及其分子特征与遗传关系。本调查共采集8个地区(海口、澄迈、定安、白沙、东方、文昌、五指山、儋州)黑山羊抗凝血样本1 061份,通过PCR扩增E. canis的16S rRNA与groEL基因进行检测和系统发育分析。结果显示阳性样本34份,总阳性率3.2%,其中定安县的检出率最高(11.40%),这提示该病原在该地区存在区域性流行。系统发育分析结果表明,海南黑山羊来源的E. canis样本聚为同一分支,或来源于共同感染源。海南黑山羊来源的E. canis的16S rRNA序列与巴西株(KF972447.1)亲缘性最近,而其groEL基因与中国北京株(MW428317.1)亲缘性最高,并与中国的北京、云南序列形成旁系群,显示出地理遗传分化差异性。本研究首次在海南黑山羊中获得E. canis分子依据,揭示E. canis可能通过蜱虫实现跨宿主传播,为后续E. canis的分子流行病学(molecular epidemiology)研究及其防控提供参考。

为了解海南黑山羊犬埃里希体(Ehrlichia canis)感染的情况及其分子特征与遗传关系。本调查共采集8个地区(海口、澄迈、定安、白沙、东方、文昌、五指山、儋州)黑山羊抗凝血样本1 061份,通过PCR扩增E. canis的16S rRNA与groEL基因进行检测和系统发育分析。结果显示阳性样本34份,总阳性率3.2%,其中定安县的检出率最高(11.40%),这提示该病原在该地区存在区域性流行。系统发育分析结果表明,海南黑山羊来源的E. canis样本聚为同一分支,或来源于共同感染源。海南黑山羊来源的E. canis的16S rRNA序列与巴西株(KF972447.1)亲缘性最近,而其groEL基因与中国北京株(MW428317.1)亲缘性最高,并与中国的北京、云南序列形成旁系群,显示出地理遗传分化差异性。本研究首次在海南黑山羊中获得E. canis分子依据,揭示E. canis可能通过蜱虫实现跨宿主传播,为后续E. canis的分子流行病学(molecular epidemiology)研究及其防控提供参考。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250148

摘要:

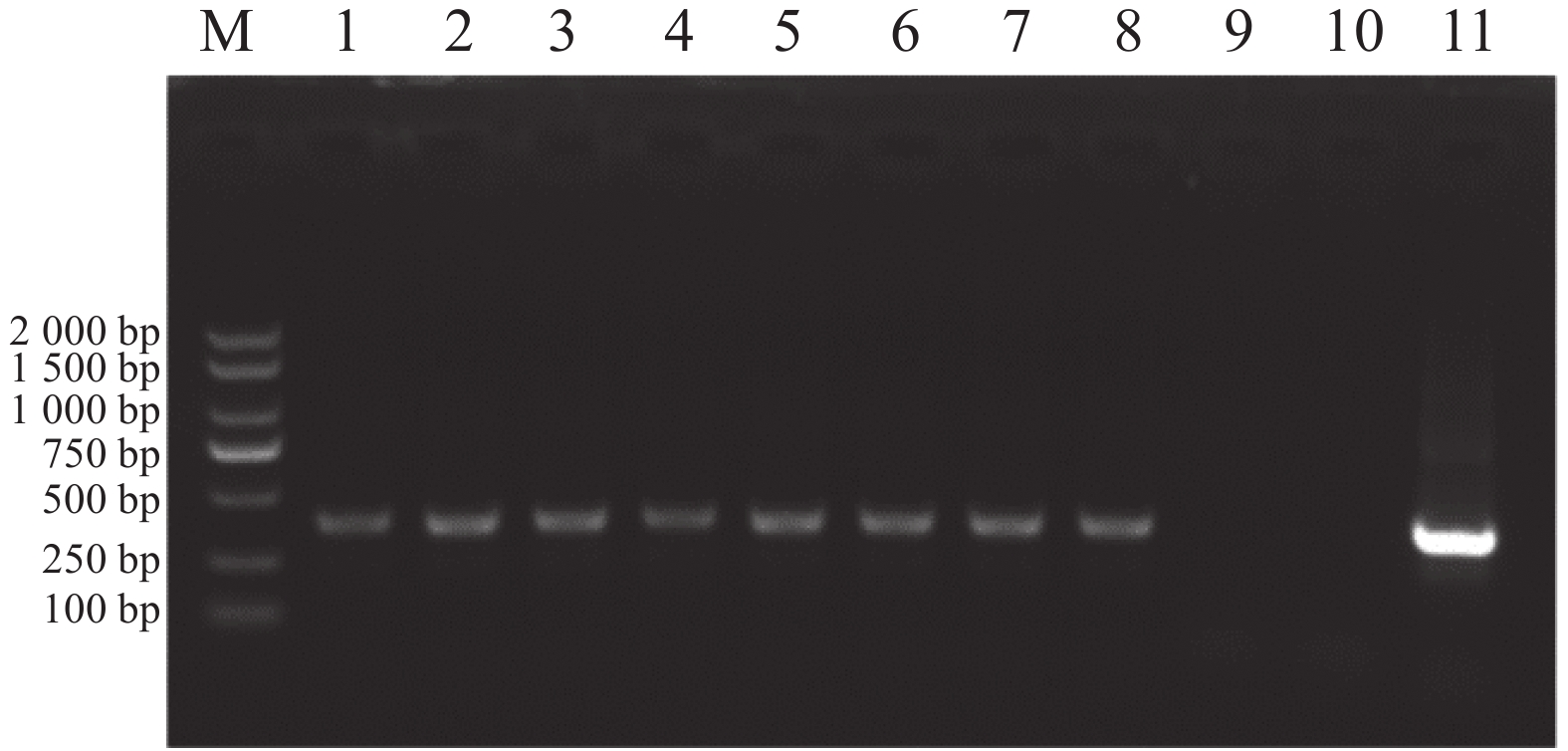

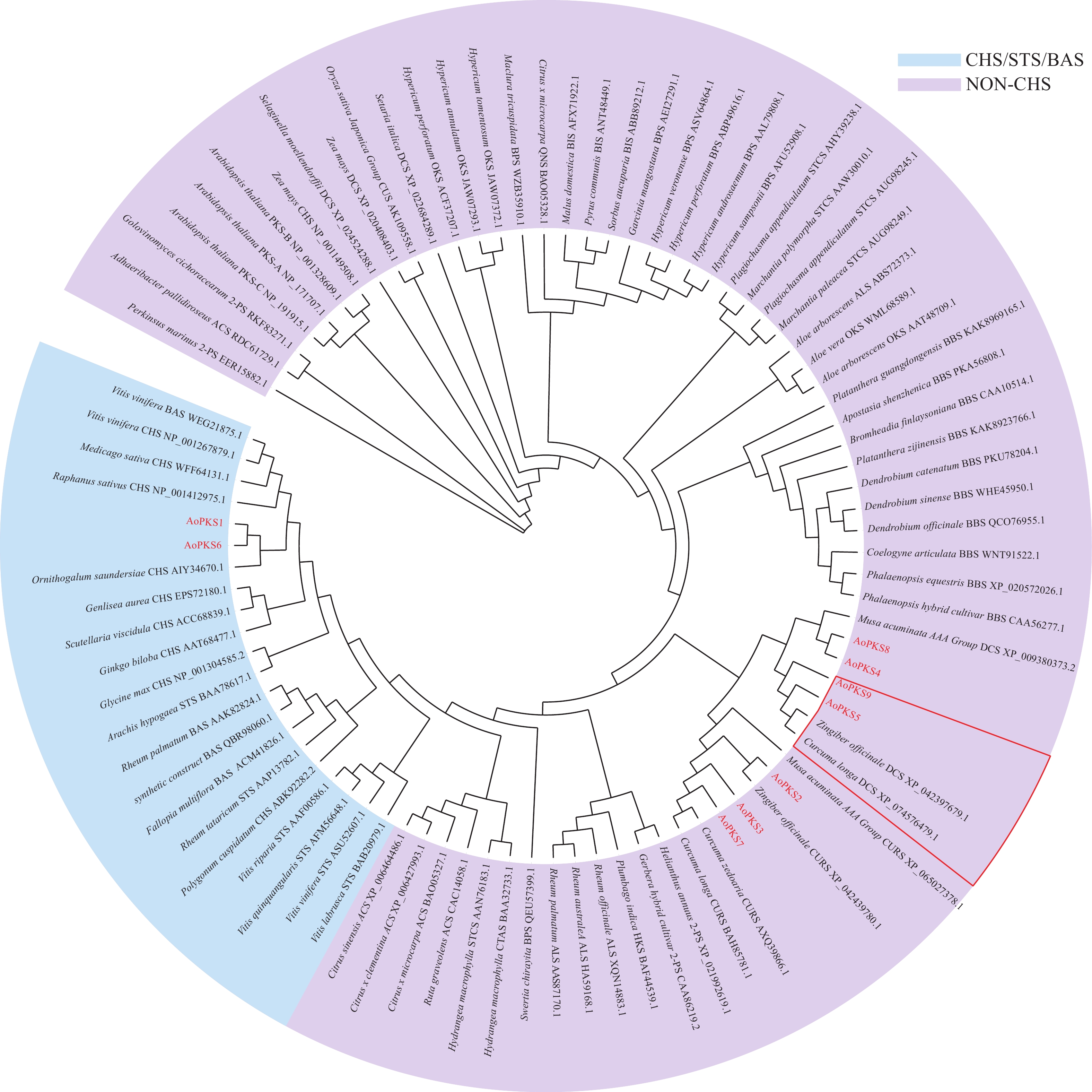

本研究为探究南药益智(Alpinia oxyphylla)中Ⅲ型聚酮合酶(PKSⅢ)的分子特征及其在二苯基庚烷类化合物合成中的作用,从益智基因组中筛选 PKSⅢ 基因家族,选取候选基因 AoPKS5 进行结构与表达分析。基于基因组与转录组数据进行系统筛选和表达分析,结合系统发育树探讨其进化关系;利用生物信息学预测 AoPKS5 蛋白的理化性质与催化位点;通过RT-qPCR检测其组织表达,并构建 pNC-ET28-AoPKS5 载体在大肠杆菌BL21(DE3)中实现原核表达。结果显示,AoPKS5 全长1170 bp,编码389 个氨基酸,理论分子量42 kDa,等电点5.96,无信号肽与跨膜区,含典型 Cys–His–Asn 催化三联体和 GFGPG 保守序列。系统发育分析表明其与姜科植物 DCS 蛋白同源性较高;RT-qPCR结果显示在叶中表达最高。研究成功克隆并解析了 AoPKS5 基因,建立其原核表达体系,为阐明 Ⅲ 型 PKS 在益智二苯基庚烷类天然产物生物合成中的作用奠定基础。

本研究为探究南药益智(Alpinia oxyphylla)中Ⅲ型聚酮合酶(PKSⅢ)的分子特征及其在二苯基庚烷类化合物合成中的作用,从益智基因组中筛选 PKSⅢ 基因家族,选取候选基因 AoPKS5 进行结构与表达分析。基于基因组与转录组数据进行系统筛选和表达分析,结合系统发育树探讨其进化关系;利用生物信息学预测 AoPKS5 蛋白的理化性质与催化位点;通过RT-qPCR检测其组织表达,并构建 pNC-ET28-AoPKS5 载体在大肠杆菌BL21(DE3)中实现原核表达。结果显示,AoPKS5 全长

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250013

摘要:

为了解海南省不同地区猪场蚊子种类及其携带病原微生物的情况,为猪场蚊媒疫病的科学防控提供可靠数据支持,本研究使用光触媒诱蚊灯在海南省白沙黎族自治县(BS)、定安县(DA)、乐东黎族自治县(LD)和文昌市(WC)等4个不同市县的猪场采集蚊子,通过形态学和PCR方法鉴定蚊媒种类。再通过宏基因组学测序方法分析蚊媒微生物群落构成及基因功能。结果显示,海南不同地区的猪场优势蚊种各不同,BS、DA、LD和WC的优势蚊种分别为达氏按蚊、中华按蚊、尖音库蚊和三带喙库蚊,占比分别为58.43%、55.46%、88.65%和57.84%。经宏基因组学微生物测序分析,BS、LD、WC等地区的蚊媒微生物在门水平上,广古菌门为优势古细菌门,而DA猪场的蚊媒优势古细菌门则为热古菌门;变形菌门是4地区猪场蚊媒的优势细菌门;子囊菌门为4个地区蚊媒的优势真菌门;BS、DA和LD的优势病毒门均为负链RNA病毒门,而WC的优势病毒门为科萨特病毒门。种水平上,毛肠短状螺旋体(Brachyspira pilosicoli)、布鲁氏菌(Brucella melitensis)、流产衣原体(Chlamydia abortus)、钩端螺旋体(Leptospira interrogans)和软骨滑液菌(Waddlia chondrophila)等细菌、枝顶孢霉(Acremonium asperulatum)、土曲霉(Aspergillus terreus)和犬小孢子菌(Microsporum canis)等真菌及埃及伊蚊病毒(Aedes aegypti anphevirus)和按蚊环状病毒(Anopheles annulipes orbivirus)等病毒对人和猪存在致病威胁。此外,海南不同地区猪场蚊媒的微生物在门水平上保持较高的稳定性,在种水平上呈现多样性,存在较高的致病风险。该研究为海南猪场的蚊媒及其蚊媒疾病防控提供科学依据,同时为评估该地区蚊媒病在公共卫生中的威胁提供了基础数据。

为了解海南省不同地区猪场蚊子种类及其携带病原微生物的情况,为猪场蚊媒疫病的科学防控提供可靠数据支持,本研究使用光触媒诱蚊灯在海南省白沙黎族自治县(BS)、定安县(DA)、乐东黎族自治县(LD)和文昌市(WC)等4个不同市县的猪场采集蚊子,通过形态学和PCR方法鉴定蚊媒种类。再通过宏基因组学测序方法分析蚊媒微生物群落构成及基因功能。结果显示,海南不同地区的猪场优势蚊种各不同,BS、DA、LD和WC的优势蚊种分别为达氏按蚊、中华按蚊、尖音库蚊和三带喙库蚊,占比分别为58.43%、55.46%、88.65%和57.84%。经宏基因组学微生物测序分析,BS、LD、WC等地区的蚊媒微生物在门水平上,广古菌门为优势古细菌门,而DA猪场的蚊媒优势古细菌门则为热古菌门;变形菌门是4地区猪场蚊媒的优势细菌门;子囊菌门为4个地区蚊媒的优势真菌门;BS、DA和LD的优势病毒门均为负链RNA病毒门,而WC的优势病毒门为科萨特病毒门。种水平上,毛肠短状螺旋体(Brachyspira pilosicoli)、布鲁氏菌(Brucella melitensis)、流产衣原体(Chlamydia abortus)、钩端螺旋体(Leptospira interrogans)和软骨滑液菌(Waddlia chondrophila)等细菌、枝顶孢霉(Acremonium asperulatum)、土曲霉(Aspergillus terreus)和犬小孢子菌(Microsporum canis)等真菌及埃及伊蚊病毒(Aedes aegypti anphevirus)和按蚊环状病毒(Anopheles annulipes orbivirus)等病毒对人和猪存在致病威胁。此外,海南不同地区猪场蚊媒的微生物在门水平上保持较高的稳定性,在种水平上呈现多样性,存在较高的致病风险。该研究为海南猪场的蚊媒及其蚊媒疾病防控提供科学依据,同时为评估该地区蚊媒病在公共卫生中的威胁提供了基础数据。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250067

摘要:

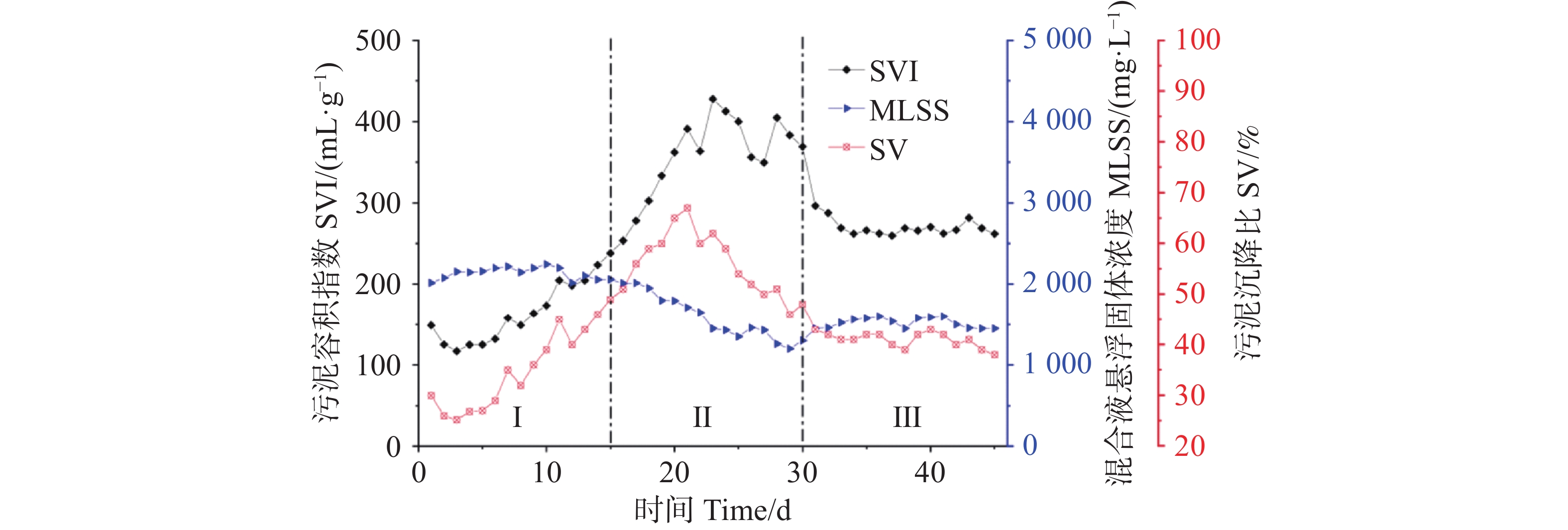

采用序批式反应器(SBR)处理生活污水,研究在低溶解氧(DO)协同低污泥负荷(Ns)作用下微膨胀活性污泥法的启动条件。同时,设计不同的进水COD/NH4+-N(C/N),考察其对脱氮除磷效能的影响。结果表明:1)在DO为0.5~0.8 mg·L−1和Ns为215.4~258.48 mg COD/L·d条件下,经短时间的恶性膨胀后微膨胀污泥法可以成功启动,此时污泥容积指数(SVI)稳定在262 mL·g−1左右;2)随着进水碳氮比(C/N)的升高,系统内的菌丝团数量和体积逐渐增加,其微生物群落发生显著变化,Thiothrix(丝硫细菌)的丰富度由30.21%上升至54.41%;3)进水C/N对COD和NH4+-N的去除效果影响较小,COD去除率可达97.21%,NH4+-N去除率均大于98%;4)进水C/N为4、6、11时,对TN、TP的去除效果有较大影响,系统对TN的平均去除率分别为37.15%、52.65%、77.94%,对TP的平均去除率分别为36.82%、45.71%和64.30%。

采用序批式反应器(SBR)处理生活污水,研究在低溶解氧(DO)协同低污泥负荷(Ns)作用下微膨胀活性污泥法的启动条件。同时,设计不同的进水COD/NH4+-N(C/N),考察其对脱氮除磷效能的影响。结果表明:1)在DO为0.5~0.8 mg·L−1和Ns为215.4~258.48 mg COD/L·d条件下,经短时间的恶性膨胀后微膨胀污泥法可以成功启动,此时污泥容积指数(SVI)稳定在262 mL·g−1左右;2)随着进水碳氮比(C/N)的升高,系统内的菌丝团数量和体积逐渐增加,其微生物群落发生显著变化,Thiothrix(丝硫细菌)的丰富度由30.21%上升至54.41%;3)进水C/N对COD和NH4+-N的去除效果影响较小,COD去除率可达97.21%,NH4+-N去除率均大于98%;4)进水C/N为4、6、11时,对TN、TP的去除效果有较大影响,系统对TN的平均去除率分别为37.15%、52.65%、77.94%,对TP的平均去除率分别为36.82%、45.71%和64.30%。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240159

摘要:

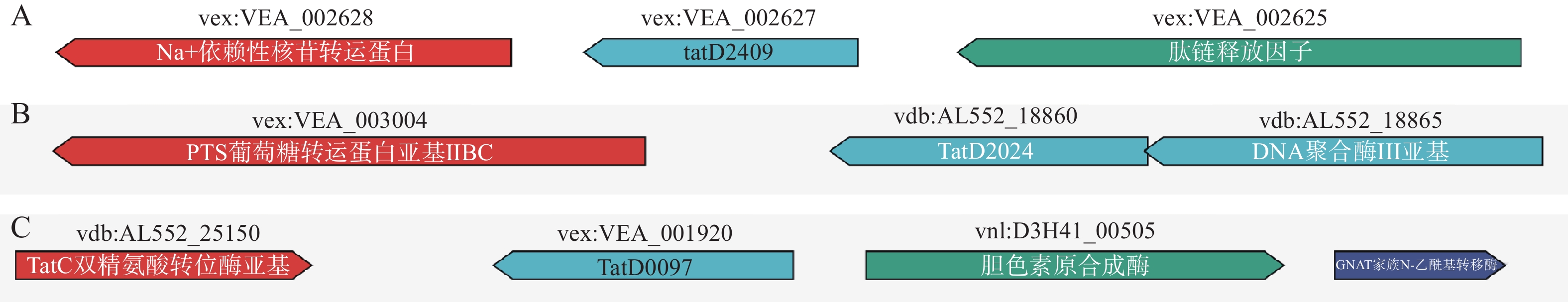

溶藻弧菌是一种海洋常见革兰氏阴性细菌,广泛存在于水产养殖环境中,它对养殖鱼类、贝类和对虾都具有极强的侵染性和致病性,其导致的弧菌病给养殖业造成了巨大的经济损失。tatD基因编码具有核酸酶活性的蛋白,其功能与细菌生物被膜形成及毒力调控相关。本研究利用基因敲除技术研究了溶藻弧菌HN08155菌株的tatD基因在菌体生长与生物被膜形成过程中的功能。研究结果表明溶藻弧菌HN08155菌株含有3个tatD基因,在正常营养条件下tatD基因不影响细菌生长,在低营养条件下对细菌的生长具有调节作用;分泌到胞外的TatD蛋白具有核酸酶活性,野生株培养物上清液降解DNA的能力高于tatD基因缺失菌株 ;在0.1% Triton X-100 的诱导下,tatD基因缺失株自溶率显著高于野生株;tatD基因缺失后,溶藻弧菌生物被膜量与厚度显著增加。

溶藻弧菌是一种海洋常见革兰氏阴性细菌,广泛存在于水产养殖环境中,它对养殖鱼类、贝类和对虾都具有极强的侵染性和致病性,其导致的弧菌病给养殖业造成了巨大的经济损失。tatD基因编码具有核酸酶活性的蛋白,其功能与细菌生物被膜形成及毒力调控相关。本研究利用基因敲除技术研究了溶藻弧菌HN08155菌株的tatD基因在菌体生长与生物被膜形成过程中的功能。研究结果表明溶藻弧菌HN08155菌株含有3个tatD基因,在正常营养条件下tatD基因不影响细菌生长,在低营养条件下对细菌的生长具有调节作用;分泌到胞外的TatD蛋白具有核酸酶活性,野生株培养物上清液降解DNA的能力高于tatD基因缺失菌株 ;在0.1% Triton X-100 的诱导下,tatD基因缺失株自溶率显著高于野生株;tatD基因缺失后,溶藻弧菌生物被膜量与厚度显著增加。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240183

摘要:

为评估横琴粤澳深度合作区芒洲湿地公园的维管植物现状,本研究通过野外调查与历史资料分析,系统研究了该区域维管植物的资源组成、区系特征及外来入侵物种分布。结果表明:(1)湿地公园共记录有维管植物245种,隶属86科202属;其中,被子植物占95.51%(234种),蕨类和裸子植物分别占3.7%和0.8%;植物生活型以草本为主(47.3%),陆生植物占89.4%(2)植物区系具有显著的热带性,热带分布型的科和属分别占比56.98%和83.17%,与珠三角其他湿地公园区系特征一致;(3)发现43种外来入侵植物,其中,一级入侵种(如马缨丹Lantana camara、薇甘菊Mikania micrantha)占比达30.23%,表明湿地生态系统存在生态风险;(4)记录到国家Ⅱ级保护植物3种(海南红豆Ormosia pinnata、海南龙血树Dracaena cambodiana等)及广东省重点保护植物1种。本研究摸清了芒洲湿地公园自2017年建成以后的植物资源情况,且发现外来入侵植物存在一定的生态风险。建议采用基于自然的解决方案(NbS),加强本土植物利用、优化入侵物种监测体系,统筹生态修复与社区共治,以提升湿地生态系统稳定性及管理效能,本研究为粤港澳大湾区滨海湿地生态管理提供了重要数据支撑。

为评估横琴粤澳深度合作区芒洲湿地公园的维管植物现状,本研究通过野外调查与历史资料分析,系统研究了该区域维管植物的资源组成、区系特征及外来入侵物种分布。结果表明:(1)湿地公园共记录有维管植物245种,隶属86科202属;其中,被子植物占95.51%(234种),蕨类和裸子植物分别占3.7%和0.8%;植物生活型以草本为主(47.3%),陆生植物占89.4%(2)植物区系具有显著的热带性,热带分布型的科和属分别占比56.98%和83.17%,与珠三角其他湿地公园区系特征一致;(3)发现43种外来入侵植物,其中,一级入侵种(如马缨丹Lantana camara、薇甘菊Mikania micrantha)占比达30.23%,表明湿地生态系统存在生态风险;(4)记录到国家Ⅱ级保护植物3种(海南红豆Ormosia pinnata、海南龙血树Dracaena cambodiana等)及广东省重点保护植物1种。本研究摸清了芒洲湿地公园自2017年建成以后的植物资源情况,且发现外来入侵植物存在一定的生态风险。建议采用基于自然的解决方案(NbS),加强本土植物利用、优化入侵物种监测体系,统筹生态修复与社区共治,以提升湿地生态系统稳定性及管理效能,本研究为粤港澳大湾区滨海湿地生态管理提供了重要数据支撑。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250098

摘要:

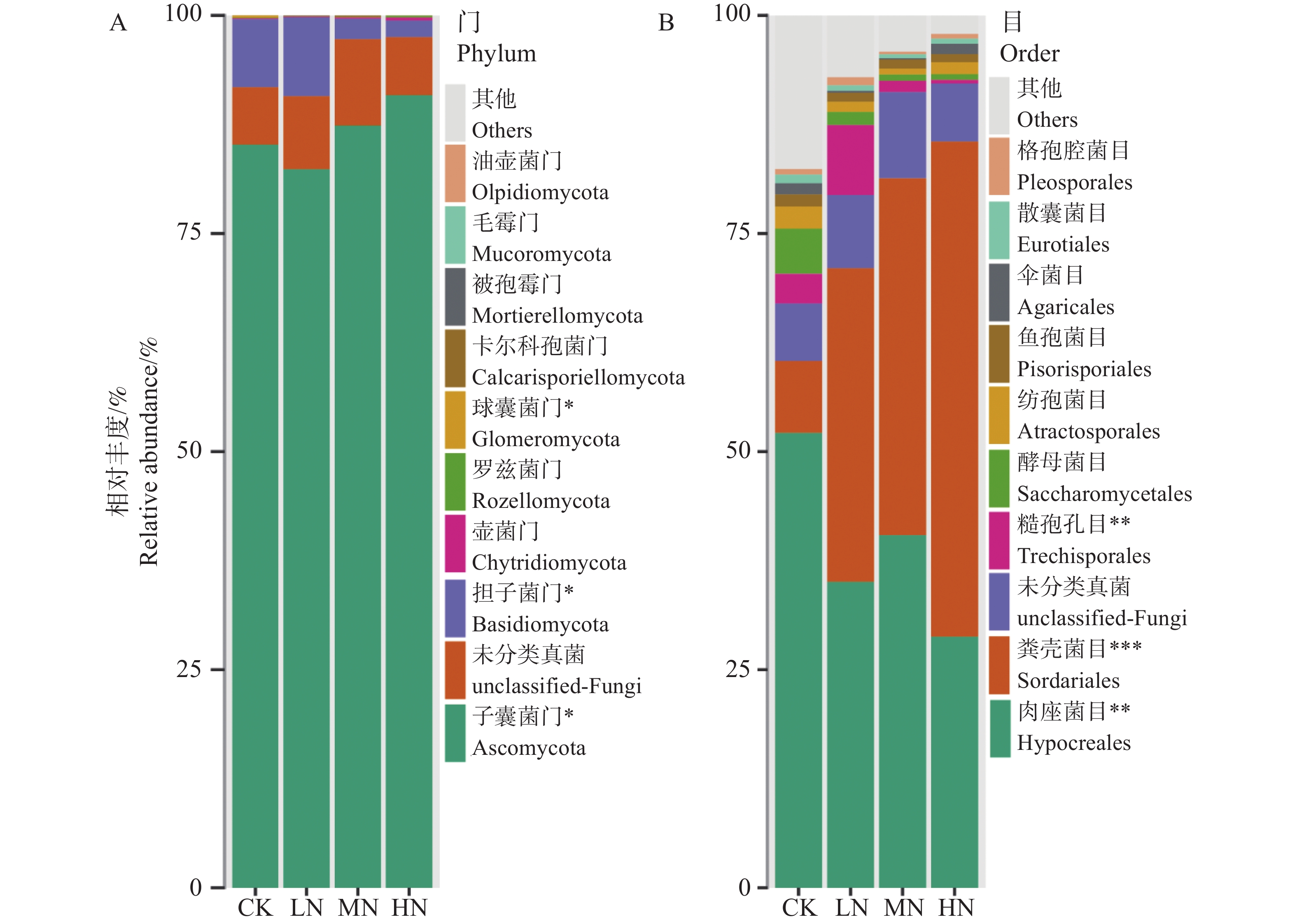

本研究旨在探究不同施氮水平对橡胶苗根系生长以及根系与根际真菌群落结构的影响,探明适宜的施氮浓度,为橡胶苗健康生长及壮苗提供参考依据。选用橡胶树热研7-33-97籽苗为试验材料,开展室外盆栽试验。本试验以不施氮(CK)、低氮(LN,0.32 g/kg)、中氮(MN,0.64 g/kg)、高氮(HN,1.28 g/kg)为处理,测量根系基本形态指标及根系与根际微生物真菌群落物种组成与多样性变化特征。研究结果表明:不同施氮水平对橡胶苗根系与根际物种组成有显著影响。根系真菌方面,低氮水平(LN)有利于维持担子菌门和糙孢孔目优势地位,而高氮水平(HN)使子囊菌门与粪壳菌目显著提高。根际真菌方面,低中氮水平(LN-MN)增加了未分类真菌与肉座菌目的相对丰度,高氮水平则显著抑制了担子菌门与环囊菌目的丰度。LN处理(0.32 g/kg)显著提升了根系及根际真菌α多样性,其根系真菌Shannon指数和Simpson指数分别达到3.22和0.904,较CK显著提高了15.84% 和12.26%。LN处理根际真菌Shannon(3.13)和Simpson(0.914)指数最大,较CK提升了 18.11% 和 16.46%。LN处理的根系真菌Chao1(385.97)和ACE(391.43)指数均达峰值,较CK显著增加了1.16倍 和 1.27倍。根际真菌Chao1和ACE指数在LN处理仍较N0显著提高了 72.01% 和 68.61%。不同施氮水平和不同区域位置对橡胶苗根系与根际真菌β多样性均存在极显著差异,且不同施氮水平影响更显著;不同施氮水平导致根系与根际真菌β多样性均存在极显著差异,且在根际中的影响大于根系真菌。主坐标分析表明,施氮处理(LN-HN)的菌群呈现趋同性聚类,而不施氮对照处理(CK)形成独立分支;根际真菌群落对氮素响应敏感性高于根系真菌,表现为R2差值达6.07%。本研究推荐LN处理(0.32 g/kg),有助于提高根系与根际真菌群落多样性与丰富度,以优化橡胶苗根际真菌群落结构。

本研究旨在探究不同施氮水平对橡胶苗根系生长以及根系与根际真菌群落结构的影响,探明适宜的施氮浓度,为橡胶苗健康生长及壮苗提供参考依据。选用橡胶树热研7-33-97籽苗为试验材料,开展室外盆栽试验。本试验以不施氮(CK)、低氮(LN,0.32 g/kg)、中氮(MN,0.64 g/kg)、高氮(HN,1.28 g/kg)为处理,测量根系基本形态指标及根系与根际微生物真菌群落物种组成与多样性变化特征。研究结果表明:不同施氮水平对橡胶苗根系与根际物种组成有显著影响。根系真菌方面,低氮水平(LN)有利于维持担子菌门和糙孢孔目优势地位,而高氮水平(HN)使子囊菌门与粪壳菌目显著提高。根际真菌方面,低中氮水平(LN-MN)增加了未分类真菌与肉座菌目的相对丰度,高氮水平则显著抑制了担子菌门与环囊菌目的丰度。LN处理(0.32 g/kg)显著提升了根系及根际真菌α多样性,其根系真菌Shannon指数和Simpson指数分别达到3.22和0.904,较CK显著提高了15.84% 和12.26%。LN处理根际真菌Shannon(3.13)和Simpson(0.914)指数最大,较CK提升了 18.11% 和 16.46%。LN处理的根系真菌Chao1(385.97)和ACE(391.43)指数均达峰值,较CK显著增加了1.16倍 和 1.27倍。根际真菌Chao1和ACE指数在LN处理仍较N0显著提高了 72.01% 和 68.61%。不同施氮水平和不同区域位置对橡胶苗根系与根际真菌β多样性均存在极显著差异,且不同施氮水平影响更显著;不同施氮水平导致根系与根际真菌β多样性均存在极显著差异,且在根际中的影响大于根系真菌。主坐标分析表明,施氮处理(LN-HN)的菌群呈现趋同性聚类,而不施氮对照处理(CK)形成独立分支;根际真菌群落对氮素响应敏感性高于根系真菌,表现为R2差值达6.07%。本研究推荐LN处理(0.32 g/kg),有助于提高根系与根际真菌群落多样性与丰富度,以优化橡胶苗根际真菌群落结构。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250100

摘要:

为挖掘木棉(Bombax ceiba)花水提取物(BWE)在抗氧化领域的应用潜能,通过研究BWE的不同料液比和煎煮时间对提取液中总黄酮含量及DPPH 自由基清除率、ABTS 阳离子自由基清除率、Fe3+的还原能力等体外抗氧化指标的影响,筛选出最佳料液比和煎煮时间的工艺参数,继而借助液相色谱-质谱联用(LC-MS)分析技术对其化学成分进行深度鉴定分析。结果表明:在一定范围内, BWE对DPPH、ABTS自由基的清除能力以及对Fe3+还原能力随浓度的升高而升高,最佳参数为料液比1∶12.5,煎煮时间1.5 h,其IC50分别为87.44和46.77 mg·L−1,但其Fe3+还原能力强于VC。BWE具有良好的抗氧化活性,在BWE中共识别出73个黄酮类化合物,其中,相对含量较高的4种化学成分依次为槲皮素−3−O−葡萄糖醛酸苷(49.99%)、飞燕草素−3−O−(6''−O−α−鼠李吡喃糖基−β−吡喃葡萄糖苷(8.24%)、芦丁(7.45%)和表儿茶素(5.65%)。

为挖掘木棉(Bombax ceiba)花水提取物(BWE)在抗氧化领域的应用潜能,通过研究BWE的不同料液比和煎煮时间对提取液中总黄酮含量及DPPH 自由基清除率、ABTS 阳离子自由基清除率、Fe3+的还原能力等体外抗氧化指标的影响,筛选出最佳料液比和煎煮时间的工艺参数,继而借助液相色谱-质谱联用(LC-MS)分析技术对其化学成分进行深度鉴定分析。结果表明:在一定范围内, BWE对DPPH、ABTS自由基的清除能力以及对Fe3+还原能力随浓度的升高而升高,最佳参数为料液比1∶12.5,煎煮时间1.5 h,其IC50分别为87.44和46.77 mg·L−1,但其Fe3+还原能力强于VC。BWE具有良好的抗氧化活性,在BWE中共识别出73个黄酮类化合物,其中,相对含量较高的4种化学成分依次为槲皮素−3−O−葡萄糖醛酸苷(49.99%)、飞燕草素−3−O−(6''−O−α−鼠李吡喃糖基−β−吡喃葡萄糖苷(8.24%)、芦丁(7.45%)和表儿茶素(5.65%)。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250089

摘要:

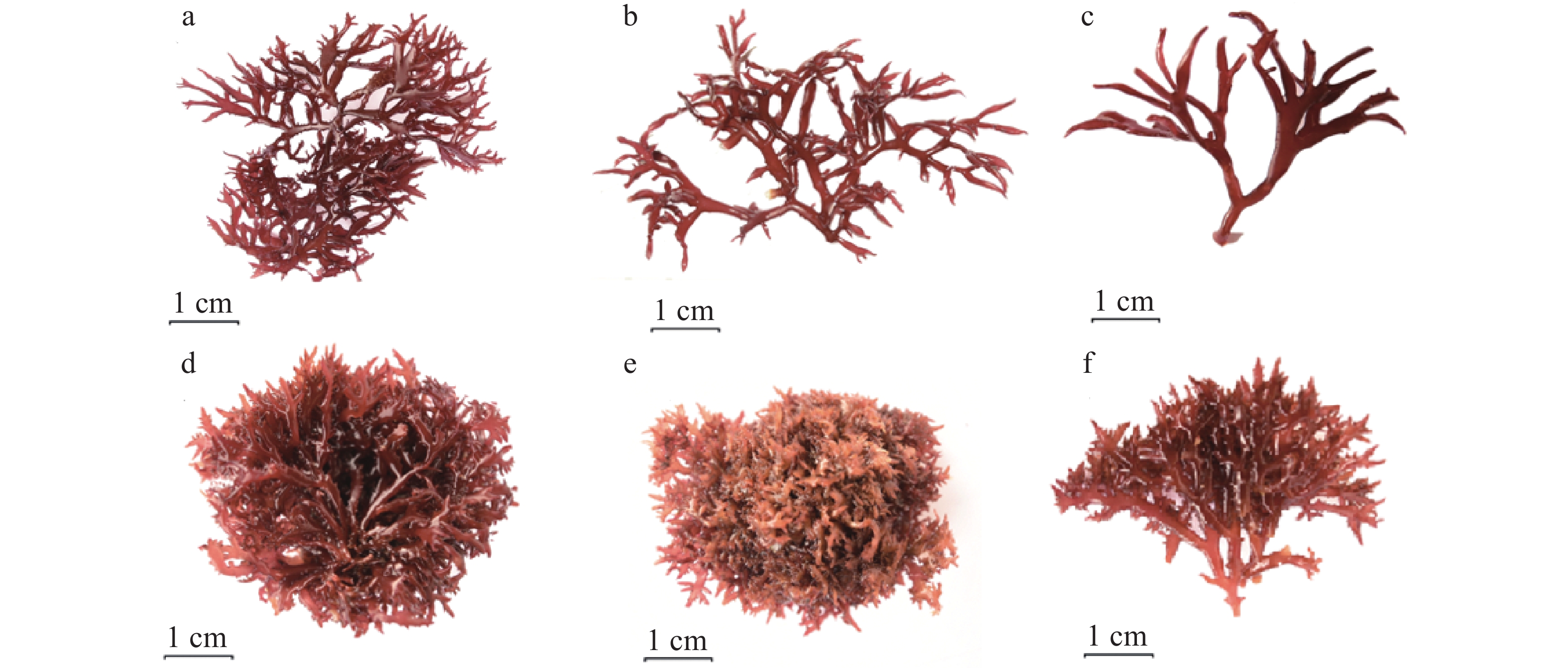

以琼枝(Betaphycus gelatinus)为研究对象,系统比较陆基工厂化与海区底播两种不同养殖模式对其生长特性及营养品质的影响,旨在为规模化养殖模式优化提供理论依据。通过60 d的养殖实验发现,在生长特性方面,海区底播养殖琼枝的分枝数、分枝长度、相对生长速率及质量增加率均显著高于陆基工厂化养殖(P<0.05),其中工厂化养殖琼枝的质量增加率为(117.18±6.02)%,相对生长速率为(1.29±0.06)%·d−1;而海区底播养殖琼枝的质量增加率为(196.87±5.72)%,相对生长速率为(1.81±0.04)%·d−1。在色素含量方面,工厂化养殖琼枝的叶绿素a、类胡萝卜素、藻红蛋白和藻蓝蛋白含量均显著高于海区底播养殖(P<0.05)。在卡拉胶含量与凝胶强度方面,两种养殖模式的琼枝均无显著差异(P>0.05)。工厂化养殖琼枝的呈味氨基酸含量更高,而海区底播养殖琼枝的氨基酸化学评分更优。此外,工厂化养殖琼枝的钾、锌含量较高,但钙、钠、镁、锰、铝含量低于海区底播养殖琼枝。研究结果表明,海区底播养殖模式有利于藻体生长与产量形成,而工厂化养殖模式有助于光合色素与呈味氨基酸的合成。

以琼枝(Betaphycus gelatinus)为研究对象,系统比较陆基工厂化与海区底播两种不同养殖模式对其生长特性及营养品质的影响,旨在为规模化养殖模式优化提供理论依据。通过60 d的养殖实验发现,在生长特性方面,海区底播养殖琼枝的分枝数、分枝长度、相对生长速率及质量增加率均显著高于陆基工厂化养殖(P<0.05),其中工厂化养殖琼枝的质量增加率为(117.18±6.02)%,相对生长速率为(1.29±0.06)%·d−1;而海区底播养殖琼枝的质量增加率为(196.87±5.72)%,相对生长速率为(1.81±0.04)%·d−1。在色素含量方面,工厂化养殖琼枝的叶绿素a、类胡萝卜素、藻红蛋白和藻蓝蛋白含量均显著高于海区底播养殖(P<0.05)。在卡拉胶含量与凝胶强度方面,两种养殖模式的琼枝均无显著差异(P>0.05)。工厂化养殖琼枝的呈味氨基酸含量更高,而海区底播养殖琼枝的氨基酸化学评分更优。此外,工厂化养殖琼枝的钾、锌含量较高,但钙、钠、镁、锰、铝含量低于海区底播养殖琼枝。研究结果表明,海区底播养殖模式有利于藻体生长与产量形成,而工厂化养殖模式有助于光合色素与呈味氨基酸的合成。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20230113

摘要:

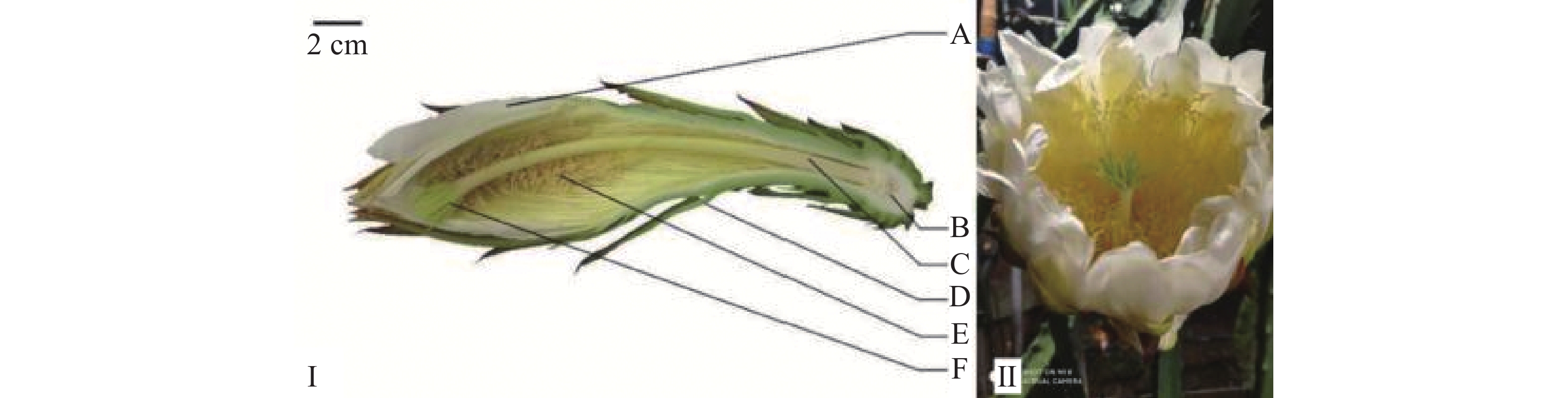

火龙果(Hylocereus spp.)作为高经济价值热带水果,其产业规模在我国海南、广东和广西等地持续扩大,但自交亲和性差异导致的产量限制问题亟待解决。本研究以‘大红’、‘无刺黄龙’和‘燕窝果’3个主栽品种为材料,通过系统授粉试验筛选最佳授粉组合。结果表明:(1)品种间物候特征差异显著:‘大红’和‘无刺黄龙’花发育周期为18 d,果实成熟期30 d;‘燕窝果’分别需50 d和90 d;(2)生殖特性分析显示‘无刺黄龙’表现为完全自交不亲和(坐果率0%),其余品种具有部分自交亲和性;(3)杂交授粉存在显著基因型效应:‘无刺黄龙’花粉使‘大红’坐果率提升50%(p<0.05),单果重增加21.5%;‘大红’花粉可使'无刺黄龙'平均单果重达322.1 g;‘无刺黄龙’花粉使‘燕窝果’坐果率达90%,单果重231.6 g;(4)果实性状相关性分析表明,单果重与纵横径呈极显著正相关(r=0.82−0.91,p<0.01),与可溶性固形物含量呈负相关。本研究首次建立‘大红’与‘无刺黄龙’的互作高效授粉体系,并确定‘无刺黄龙’为‘燕窝果’最佳授粉树,可为火龙果产业提质增效提供理论依据和技术支撑。

火龙果(Hylocereus spp.)作为高经济价值热带水果,其产业规模在我国海南、广东和广西等地持续扩大,但自交亲和性差异导致的产量限制问题亟待解决。本研究以‘大红’、‘无刺黄龙’和‘燕窝果’3个主栽品种为材料,通过系统授粉试验筛选最佳授粉组合。结果表明:(1)品种间物候特征差异显著:‘大红’和‘无刺黄龙’花发育周期为18 d,果实成熟期30 d;‘燕窝果’分别需50 d和90 d;(2)生殖特性分析显示‘无刺黄龙’表现为完全自交不亲和(坐果率0%),其余品种具有部分自交亲和性;(3)杂交授粉存在显著基因型效应:‘无刺黄龙’花粉使‘大红’坐果率提升50%(p<0.05),单果重增加21.5%;‘大红’花粉可使'无刺黄龙'平均单果重达322.1 g;‘无刺黄龙’花粉使‘燕窝果’坐果率达90%,单果重231.6 g;(4)果实性状相关性分析表明,单果重与纵横径呈极显著正相关(r=0.82−0.91,p<0.01),与可溶性固形物含量呈负相关。本研究首次建立‘大红’与‘无刺黄龙’的互作高效授粉体系,并确定‘无刺黄龙’为‘燕窝果’最佳授粉树,可为火龙果产业提质增效提供理论依据和技术支撑。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250096

摘要:

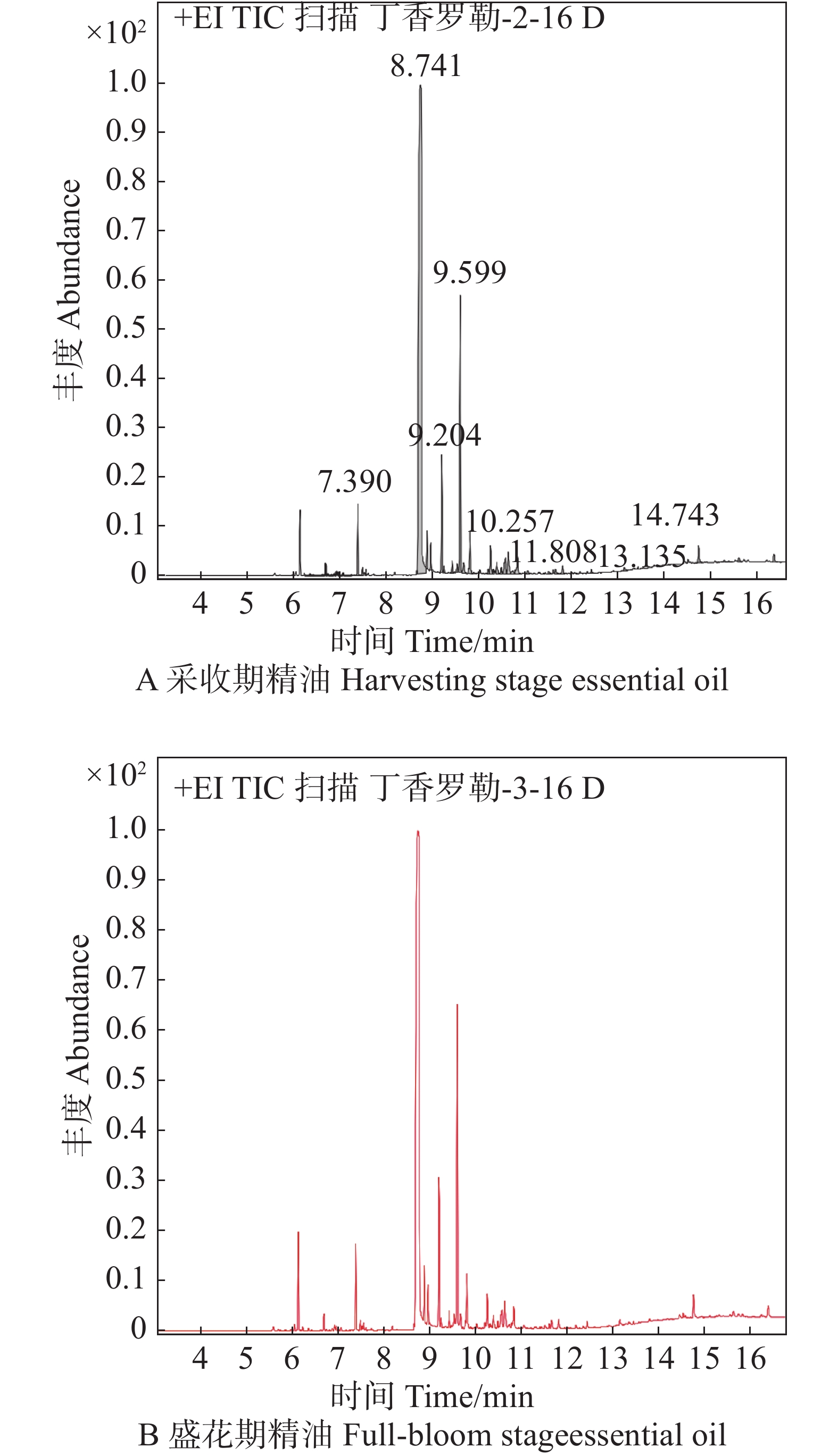

为探究泉州地区大面积种植丁香罗勒(Ocimum gratissimum)的潜力,开展引种试验以综合评价其生态适应性。系统比较了丁香罗勒农艺性状、产量及挥发油出油率和组成成分。结果表明,洛江试验点在株高、株幅、单株质量及产量方面均表现最优,具有较强的环境适应性与生长稳定性;挥发油得率与物候期密切相关,采收期(开花初期)挥发油得率(6.53~6.87 mL·kg−1)及丁香酚含量(69.49 %)最高,且符合《中国药典》标准。GC-MS分析共鉴定出27种成分,主要成分有丁香酚、大根香叶烯、β−石竹烯等;酚类化合物的相对含量最高,萜烯类和醇类化合物种类最丰富。综合表明,泉州洛江为适宜种植区,结合合理密植(39 000~45 000株·hm−2)与适时采收,可为实现高产高质挥发油提供栽培与利用依据。

为探究泉州地区大面积种植丁香罗勒(Ocimum gratissimum)的潜力,开展引种试验以综合评价其生态适应性。系统比较了丁香罗勒农艺性状、产量及挥发油出油率和组成成分。结果表明,洛江试验点在株高、株幅、单株质量及产量方面均表现最优,具有较强的环境适应性与生长稳定性;挥发油得率与物候期密切相关,采收期(开花初期)挥发油得率(6.53~6.87 mL·kg−1)及丁香酚含量(69.49 %)最高,且符合《中国药典》标准。GC-MS分析共鉴定出27种成分,主要成分有丁香酚、大根香叶烯、β−石竹烯等;酚类化合物的相对含量最高,萜烯类和醇类化合物种类最丰富。综合表明,泉州洛江为适宜种植区,结合合理密植(39 000~45 000株·hm−2)与适时采收,可为实现高产高质挥发油提供栽培与利用依据。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250113

摘要:

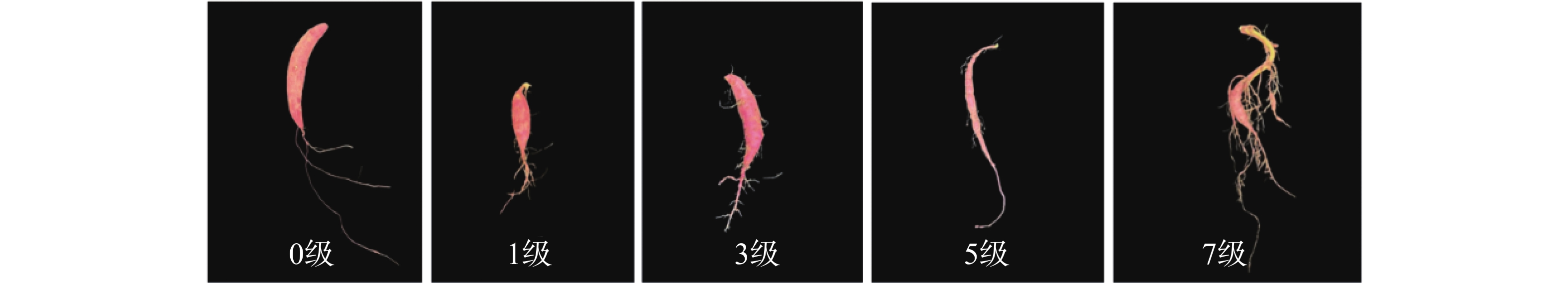

甘薯(Ipomoea batatas)是中国重要的粮食与经济作物,但根结线虫(Meloidogyne spp.)的危害严重制约其产量与品质。为筛选出高效、安全的防治甘薯根结线虫病的药剂,本研究在海南省昌江黎族自治县开展田间试验,系统评价了30%噻唑膦水乳剂与450 g·L−1三氟吡啶胺悬浮剂对甘薯根结线虫病的防控效果。结果表明,2种药剂均能显著(P< 0.05)降低病情指数与病薯率,其中,三氟吡啶胺表现出更优异的持效性,在定植后58 d和77 d的相对防效分别达93.82%和88.08%,显著高于噻唑膦处理组(80.58%和71.30%)。显微镜观察发现,三氟吡啶胺处理区根结线虫虫口密度降低96%以上,显著高于噻唑膦处理组(47.1%)。试验显示,三氟吡啶胺具有良好的田间应用潜力,是当前根结线虫抗性加剧背景下的理想替代药剂。

甘薯(Ipomoea batatas)是中国重要的粮食与经济作物,但根结线虫(Meloidogyne spp.)的危害严重制约其产量与品质。为筛选出高效、安全的防治甘薯根结线虫病的药剂,本研究在海南省昌江黎族自治县开展田间试验,系统评价了30%噻唑膦水乳剂与450 g·L−1三氟吡啶胺悬浮剂对甘薯根结线虫病的防控效果。结果表明,2种药剂均能显著(P< 0.05)降低病情指数与病薯率,其中,三氟吡啶胺表现出更优异的持效性,在定植后58 d和77 d的相对防效分别达93.82%和88.08%,显著高于噻唑膦处理组(80.58%和71.30%)。显微镜观察发现,三氟吡啶胺处理区根结线虫虫口密度降低96%以上,显著高于噻唑膦处理组(47.1%)。试验显示,三氟吡啶胺具有良好的田间应用潜力,是当前根结线虫抗性加剧背景下的理想替代药剂。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250095

摘要:

为了筛选有效防治香蕉枯萎病菌 (Fusarium oxysporum f. sp. cubense tropical race 4,Foc TR4) 的海洋放线菌及天然产物,本研究通过全基因组序列分析对具有抗Foc TR4活性的海洋放线菌HNM0301进行种水平的分类鉴定,采用antiSMASH 6.0 在线软件对其编码的次级代谢产物合成基因簇进行预测,利用现代天然产物分离鉴定手段对其抗Foc TR4的活性成分进行分离和结构鉴定。结果表明:菌株HNM0301被鉴定为三亚链霉菌(Streptomyces sanyensis),其基因组全长为6 635 340 bp,含有5 859个蛋白质编码基因(CDS),其中2 137、1 243和4 297个CDS分别在GO、KEGG和COG数据库得到功能注释;在基因组中预测到27个次级代谢合成基因簇,其中Cluster 16含有星孢菌素(staurosporine)合成的14个基因;从菌株HNM0301发酵液中分离得到了一个星孢菌素单体化合物,其抗Foc TR4的MIC为1.56 μg·mL−1,对Foc TR4分生孢子萌发的抑制率为85.4%,并导致Foc TR4菌丝膨胀、畸形。菌株HNM0301在抗香蕉枯萎病菌上具有一定的开发应用潜力。

为了筛选有效防治香蕉枯萎病菌 (Fusarium oxysporum f. sp. cubense tropical race 4,Foc TR4) 的海洋放线菌及天然产物,本研究通过全基因组序列分析对具有抗Foc TR4活性的海洋放线菌HNM0301进行种水平的分类鉴定,采用antiSMASH 6.0 在线软件对其编码的次级代谢产物合成基因簇进行预测,利用现代天然产物分离鉴定手段对其抗Foc TR4的活性成分进行分离和结构鉴定。结果表明:菌株HNM0301被鉴定为三亚链霉菌(Streptomyces sanyensis),其基因组全长为6 635 340 bp,含有5 859个蛋白质编码基因(CDS),其中2 137、1 243和4 297个CDS分别在GO、KEGG和COG数据库得到功能注释;在基因组中预测到27个次级代谢合成基因簇,其中Cluster 16含有星孢菌素(staurosporine)合成的14个基因;从菌株HNM0301发酵液中分离得到了一个星孢菌素单体化合物,其抗Foc TR4的MIC为1.56 μg·mL−1,对Foc TR4分生孢子萌发的抑制率为85.4%,并导致Foc TR4菌丝膨胀、畸形。菌株HNM0301在抗香蕉枯萎病菌上具有一定的开发应用潜力。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240157

摘要:

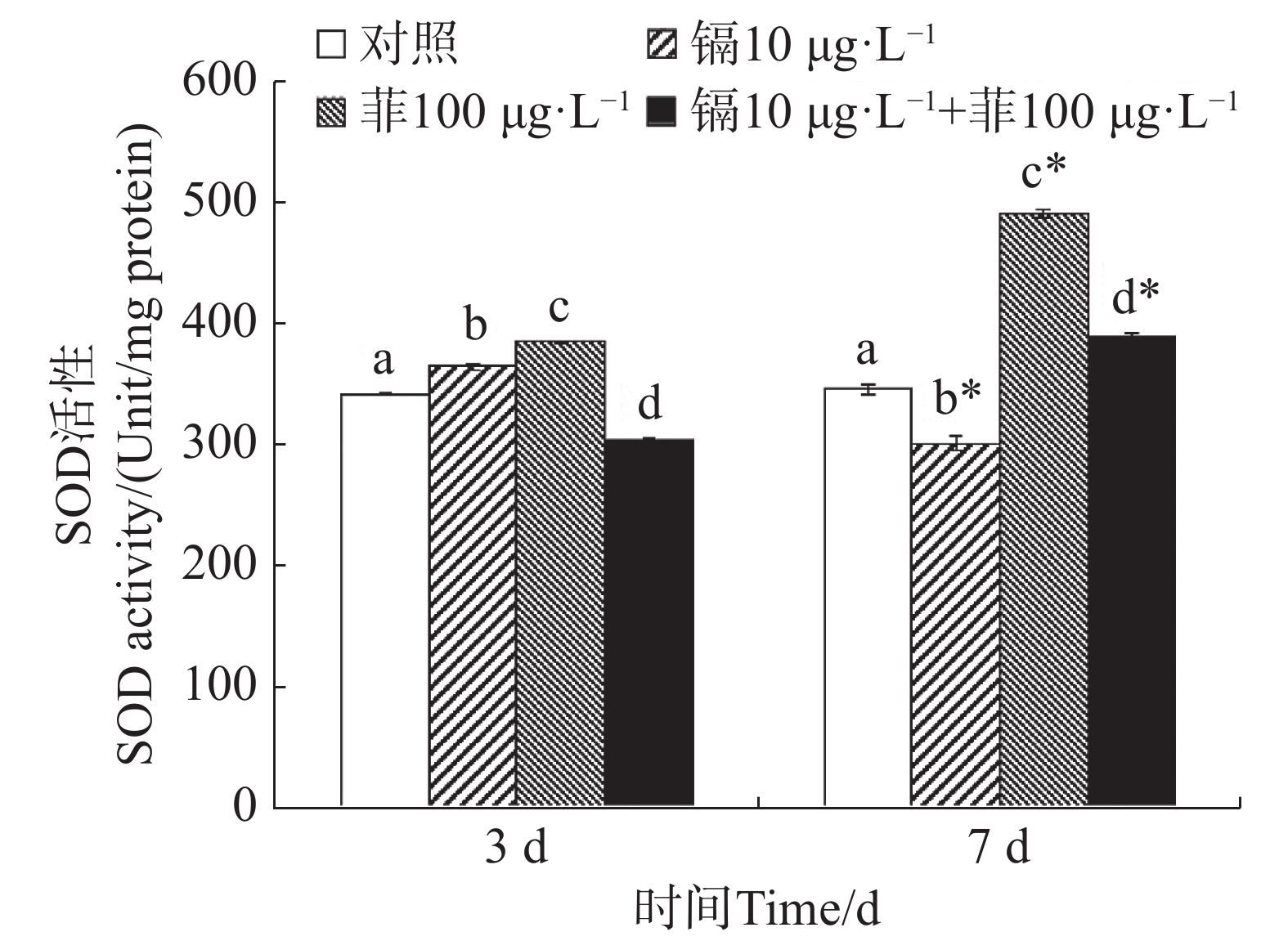

为了探讨镉和菲暴露对文蛤 (Meretrix meretrix)氧化应激反应及解毒代谢的影响,测定了镉单一暴露、菲单一暴露和镉-菲联合暴露下文蛤外套膜超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽硫转移酶(GST)的活性变化和丙二醛(MDA)的含量变化,以及金属硫蛋白基因(metallothionein,MT)和热休克蛋白70 (heat shock protein70, hsp70)基因表达量的变化情况。研究结果表明:实验过程中各处理组SOD活性和GST活性大部分较对照组显著性升高(P<0.05),除了菲单一处理组,CAT活性和MDA含量大部分较对照组显著性升高(P<0.05)。各处理组MT基因均被显著诱导(P<0.05),除镉单一处理组,hsp70基因均较对照组被显著性诱导(P<0.05)。暴露3 d时,除hsp70基因的表达,镉和菲联合暴露对其他指标均存在显著交互作用(P<0.05);暴露7 d时,除CAT酶活性和MDA含量,镉和菲联合暴露对其他指标均存在显著交互作用(P<0.05)。结果表明,大部分处理组中镉和菲显著提高文蛤氧化应激相关酶活性,MT基因和hsp70基因被诱导对机体进行解毒和调节,提高机体抗刺激和生存能力。

为了探讨镉和菲暴露对文蛤 (Meretrix meretrix)氧化应激反应及解毒代谢的影响,测定了镉单一暴露、菲单一暴露和镉-菲联合暴露下文蛤外套膜超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽硫转移酶(GST)的活性变化和丙二醛(MDA)的含量变化,以及金属硫蛋白基因(metallothionein,MT)和热休克蛋白70 (heat shock protein70, hsp70)基因表达量的变化情况。研究结果表明:实验过程中各处理组SOD活性和GST活性大部分较对照组显著性升高(P<0.05),除了菲单一处理组,CAT活性和MDA含量大部分较对照组显著性升高(P<0.05)。各处理组MT基因均被显著诱导(P<0.05),除镉单一处理组,hsp70基因均较对照组被显著性诱导(P<0.05)。暴露3 d时,除hsp70基因的表达,镉和菲联合暴露对其他指标均存在显著交互作用(P<0.05);暴露7 d时,除CAT酶活性和MDA含量,镉和菲联合暴露对其他指标均存在显著交互作用(P<0.05)。结果表明,大部分处理组中镉和菲显著提高文蛤氧化应激相关酶活性,MT基因和hsp70基因被诱导对机体进行解毒和调节,提高机体抗刺激和生存能力。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250071

摘要:

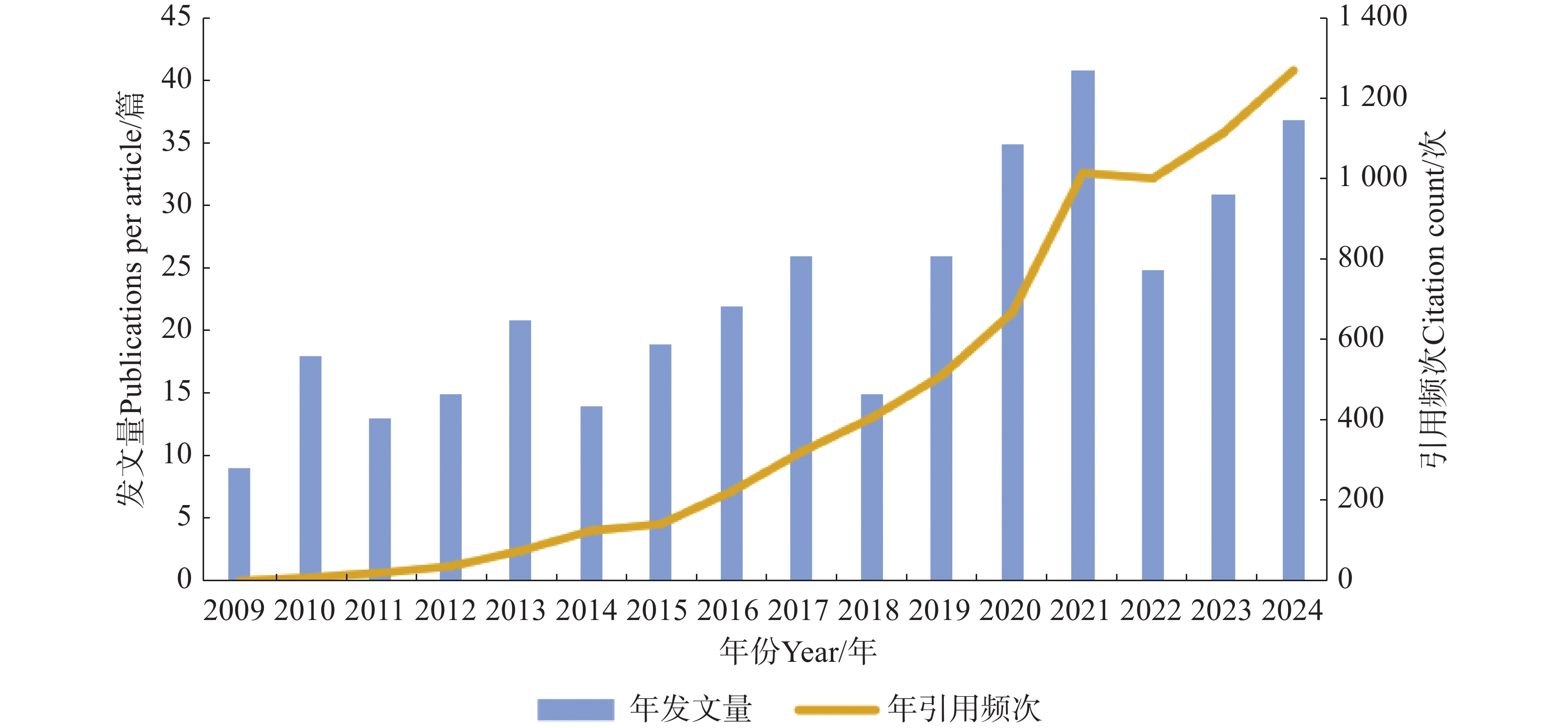

为了解目前蒂腐病研究热点和趋势,利用文献计量学方法,通过CiteSpace软件分析2009—2024年间Web of Science核心数据库中收录的367篇蒂腐病相关文献,研究蒂腐病领域的力量分布、知识基础、研究热点及前沿趋势等。结果表明,蒂腐病研究文献数量呈上升趋势,中国、美国和巴西发文量较多,国家之间的合作也较多。美国农业部是该领域顶尖的研究机构,中国领先机构为海南大学。研究机构间合作紧密,但中国机构在国际合作和学术影响力方面有待提升。蒂腐病研究领域发文量较高作者有Alkan Noam、Bai Jinhe等。通过关键词共现及突发性检测分析发现,目前蒂腐病研究热点包括病原菌鉴定、抗性及基因组研究。未来研究应加强跨学科合作,深入探讨蒂腐病的病理机制及防治策略,为作物健康生长提供保障。

为了解目前蒂腐病研究热点和趋势,利用文献计量学方法,通过CiteSpace软件分析2009—2024年间Web of Science核心数据库中收录的367篇蒂腐病相关文献,研究蒂腐病领域的力量分布、知识基础、研究热点及前沿趋势等。结果表明,蒂腐病研究文献数量呈上升趋势,中国、美国和巴西发文量较多,国家之间的合作也较多。美国农业部是该领域顶尖的研究机构,中国领先机构为海南大学。研究机构间合作紧密,但中国机构在国际合作和学术影响力方面有待提升。蒂腐病研究领域发文量较高作者有Alkan Noam、Bai Jinhe等。通过关键词共现及突发性检测分析发现,目前蒂腐病研究热点包括病原菌鉴定、抗性及基因组研究。未来研究应加强跨学科合作,深入探讨蒂腐病的病理机制及防治策略,为作物健康生长提供保障。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250082

摘要:

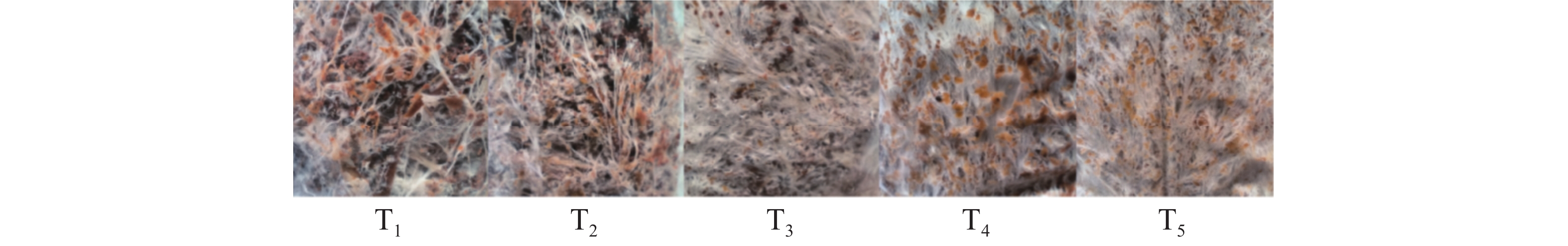

为探究橡胶林下栽培大球盖菇(Stropharia rugosoannulata)的高产优质基质配方,本研究以稻草和橡胶木屑作为原料,分析二者不同配比对大球盖菇的产量和品质的影响。设置5个稻草︰橡胶木屑干质量配比处理(1∶0、3∶1、1∶1、1∶3、0∶1),进行菌丝生长和田间出菇试验。结果表明,m稻草︰m橡胶木屑=1∶3时,综合得分最高,该基质培养的大球盖菇菌丝粗壮、密度大,平均接种52.75 d后出菇、采收期长达29 d,子实体产量为5.22 kg·m−2,生物转化率可达26.11%。

为探究橡胶林下栽培大球盖菇(Stropharia rugosoannulata)的高产优质基质配方,本研究以稻草和橡胶木屑作为原料,分析二者不同配比对大球盖菇的产量和品质的影响。设置5个稻草︰橡胶木屑干质量配比处理(1∶0、3∶1、1∶1、1∶3、0∶1),进行菌丝生长和田间出菇试验。结果表明,m稻草︰m橡胶木屑=1∶3时,综合得分最高,该基质培养的大球盖菇菌丝粗壮、密度大,平均接种52.75 d后出菇、采收期长达29 d,子实体产量为5.22 kg·m−2,生物转化率可达26.11%。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250005

摘要:

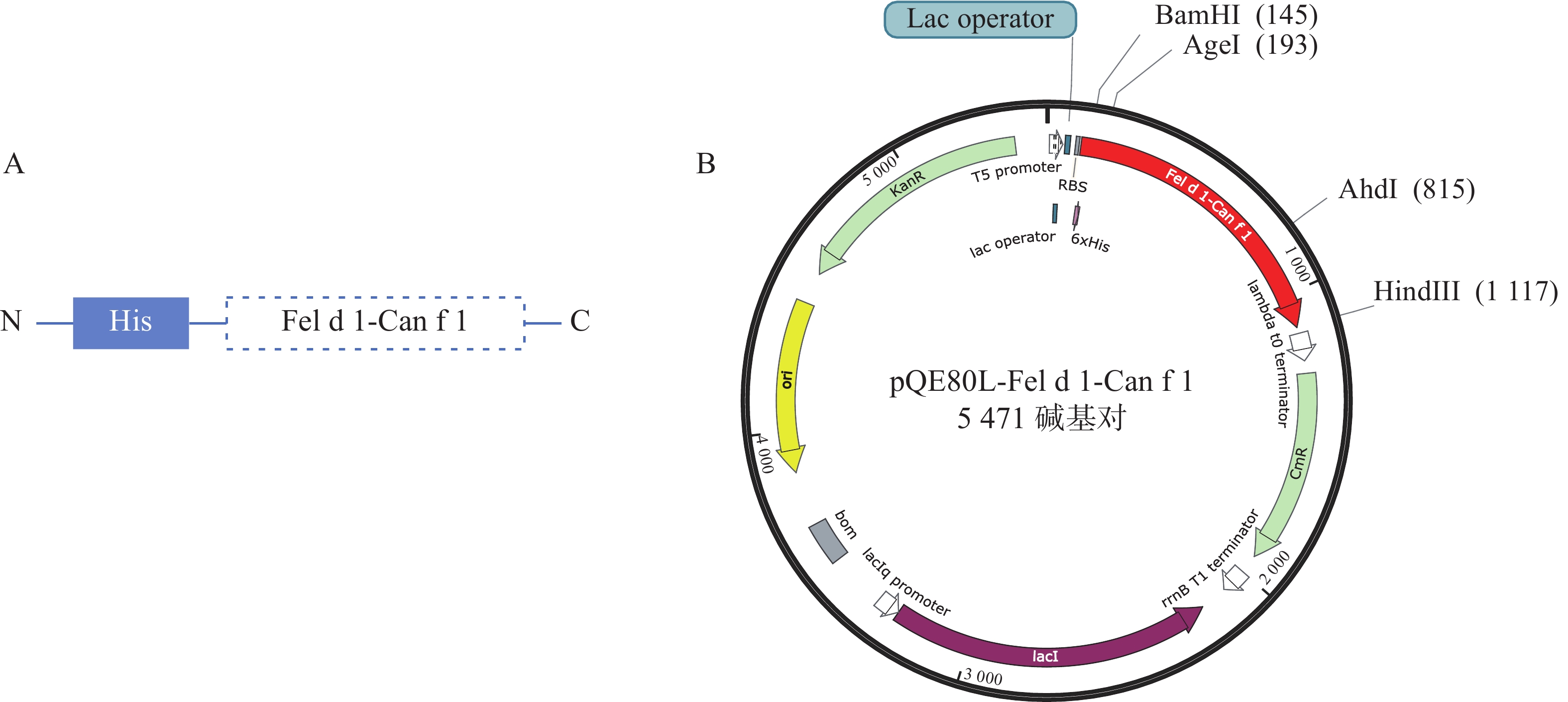

探讨层状双氢氧化物(Layered double hydroxides,LDH)纳米融合蛋白疫苗对猫犬融合变应原诱导小鼠模型的治疗效果,为猫犬过敏疾病的治疗提供了一种潜在的新型疫苗策略。实验步骤:1)制备猫犬融合变应原,并将其加载于层状双氢氧化物纳米材料上构建疫苗。2)选取BALB/c小鼠,通过腹腔注射和气管注入等方式进行猫犬融合变应原致敏,建立小鼠过敏模型。3)随后将过敏模型小鼠随机分为过敏模型组(Allergic model)、LDH组和疫苗组,每组6只。过敏模型组、LDH疫苗组小鼠分别给予磷酸盐缓冲液(Phosphate Buffered Saline,PBS)、LDH悬液、LDH纳米融合蛋白疫苗注射,正常组(Naïve)作为对照组不做任何处理。4)检测血清中IgE、肺呼吸阻力、体温变化、耳朵点刺以及病理切片等结果综合评价疫苗治疗效果。实验结果表明,与过敏模型组相比,经LDH纳米融合蛋白疫苗治疗后的疫苗组小鼠的反应:1)血清特异性IgE水平显著下降;2)肺呼吸阻力有所缓解;3)变应原诱发的体温极显著降低;4)耳朵染料渗漏面积极显著减小;5)肺部炎症浸润显著降低,杯状细胞数量减少但没有显著性差异,胶原沉积和纤维化程度减轻。综合上述结果,LDH纳米猫犬融合蛋白疫苗对猫犬融合变应原诱导的小鼠过敏模型具有较好的治疗效果,能够有效改善小鼠过敏症状,减轻过敏相关组织炎症反应。

探讨层状双氢氧化物(Layered double hydroxides,LDH)纳米融合蛋白疫苗对猫犬融合变应原诱导小鼠模型的治疗效果,为猫犬过敏疾病的治疗提供了一种潜在的新型疫苗策略。实验步骤:1)制备猫犬融合变应原,并将其加载于层状双氢氧化物纳米材料上构建疫苗。2)选取BALB/c小鼠,通过腹腔注射和气管注入等方式进行猫犬融合变应原致敏,建立小鼠过敏模型。3)随后将过敏模型小鼠随机分为过敏模型组(Allergic model)、LDH组和疫苗组,每组6只。过敏模型组、LDH疫苗组小鼠分别给予磷酸盐缓冲液(Phosphate Buffered Saline,PBS)、LDH悬液、LDH纳米融合蛋白疫苗注射,正常组(Naïve)作为对照组不做任何处理。4)检测血清中IgE、肺呼吸阻力、体温变化、耳朵点刺以及病理切片等结果综合评价疫苗治疗效果。实验结果表明,与过敏模型组相比,经LDH纳米融合蛋白疫苗治疗后的疫苗组小鼠的反应:1)血清特异性IgE水平显著下降;2)肺呼吸阻力有所缓解;3)变应原诱发的体温极显著降低;4)耳朵染料渗漏面积极显著减小;5)肺部炎症浸润显著降低,杯状细胞数量减少但没有显著性差异,胶原沉积和纤维化程度减轻。综合上述结果,LDH纳米猫犬融合蛋白疫苗对猫犬融合变应原诱导的小鼠过敏模型具有较好的治疗效果,能够有效改善小鼠过敏症状,减轻过敏相关组织炎症反应。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250027

摘要:

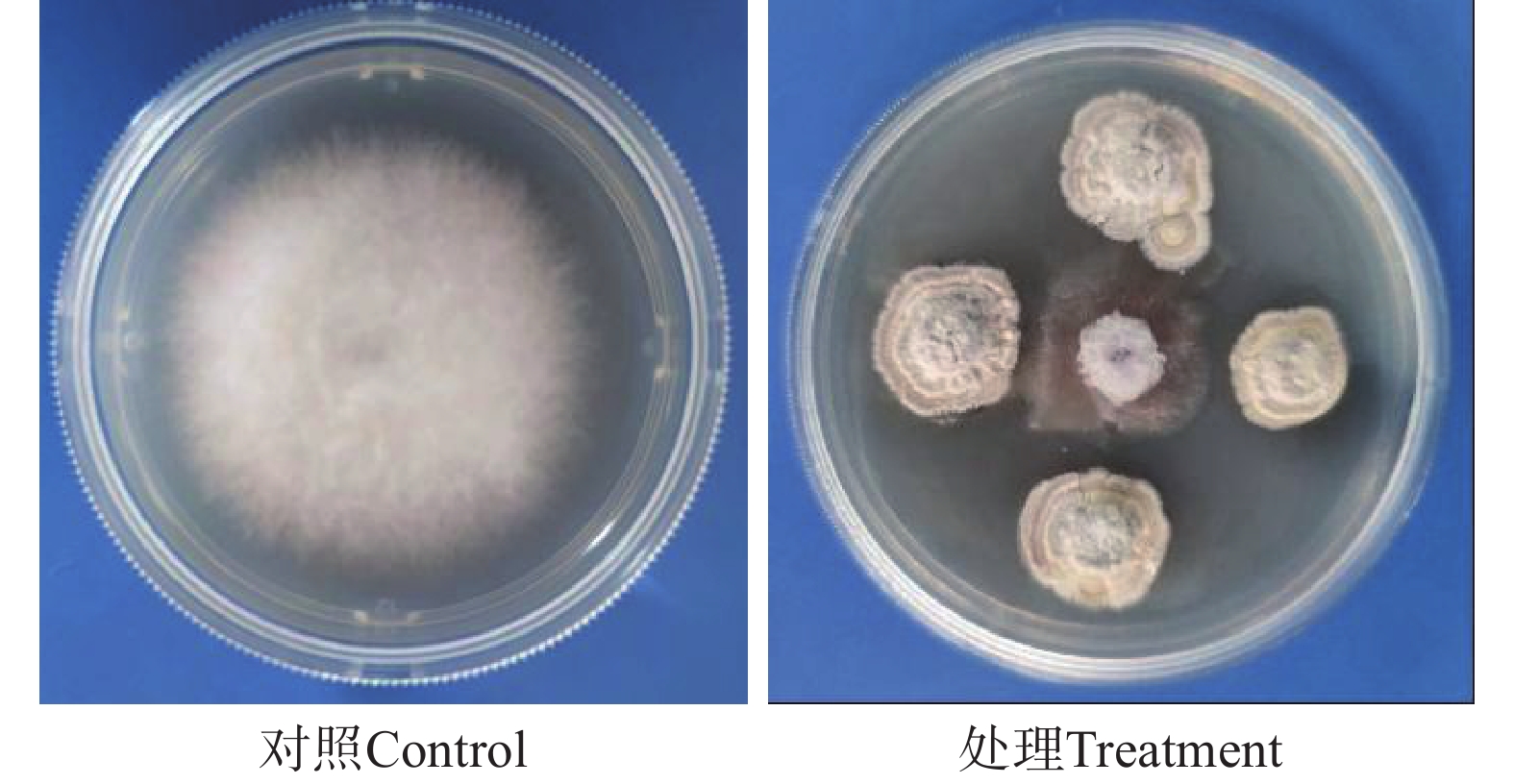

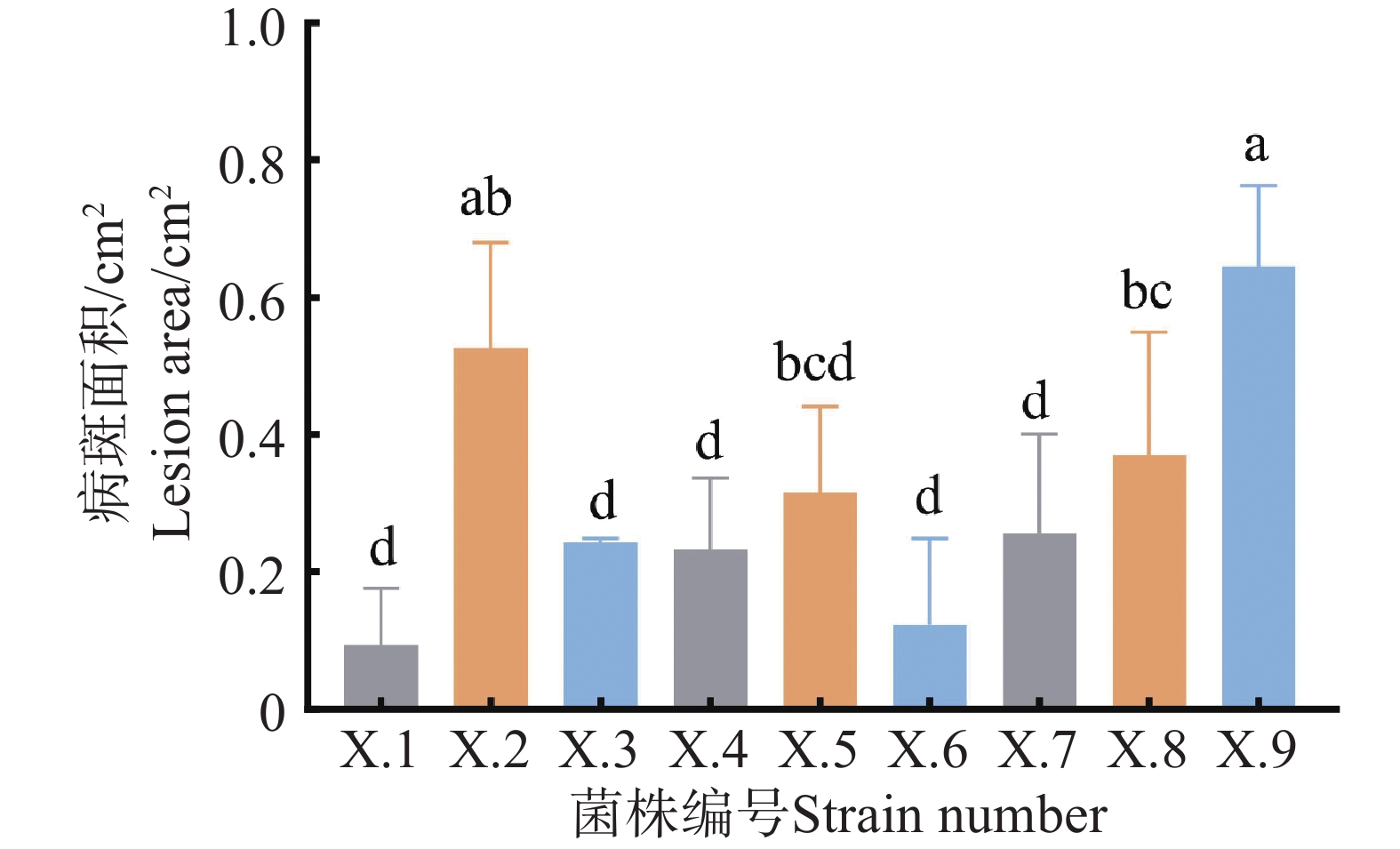

茎腐病会导致血叶兰植株的茎基部大面积腐烂,影响植株对营养物质的吸收。已有研究结果表明,木霉菌能有效抑制多种病原菌,是一种重要的生防真菌。本研究从血叶兰茎基部发病组织中分离得到1株致病效果较强的病原菌X.9,经形态学和分子生物学鉴定为尖孢镰刀菌。木霉菌与尖孢镰刀菌X.9平板对峙的结果表明,17株木霉菌能完全覆盖尖孢镰刀菌X.9且抑制率均达75%以上;进一步观察17株木霉菌非挥发代谢产物对X.9的抑菌作用,木霉菌株 JX013和SC009抑菌效果较好,抑菌率分别为41.27%和41.26%,经形态学和分子生物学鉴定JX013和SC009均为棘孢木霉。JX013和SC009与X.9作用后几丁质酶和葡聚糖酶都显著提高,表明木霉菌与病原菌作用时会分泌更多的细胞壁降解酶降解病原菌菌丝,从而抑制病原菌的生长。

茎腐病会导致血叶兰植株的茎基部大面积腐烂,影响植株对营养物质的吸收。已有研究结果表明,木霉菌能有效抑制多种病原菌,是一种重要的生防真菌。本研究从血叶兰茎基部发病组织中分离得到1株致病效果较强的病原菌X.9,经形态学和分子生物学鉴定为尖孢镰刀菌。木霉菌与尖孢镰刀菌X.9平板对峙的结果表明,17株木霉菌能完全覆盖尖孢镰刀菌X.9且抑制率均达75%以上;进一步观察17株木霉菌非挥发代谢产物对X.9的抑菌作用,木霉菌株 JX013和SC009抑菌效果较好,抑菌率分别为41.27%和41.26%,经形态学和分子生物学鉴定JX013和SC009均为棘孢木霉。JX013和SC009与X.9作用后几丁质酶和葡聚糖酶都显著提高,表明木霉菌与病原菌作用时会分泌更多的细胞壁降解酶降解病原菌菌丝,从而抑制病原菌的生长。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250001

摘要:

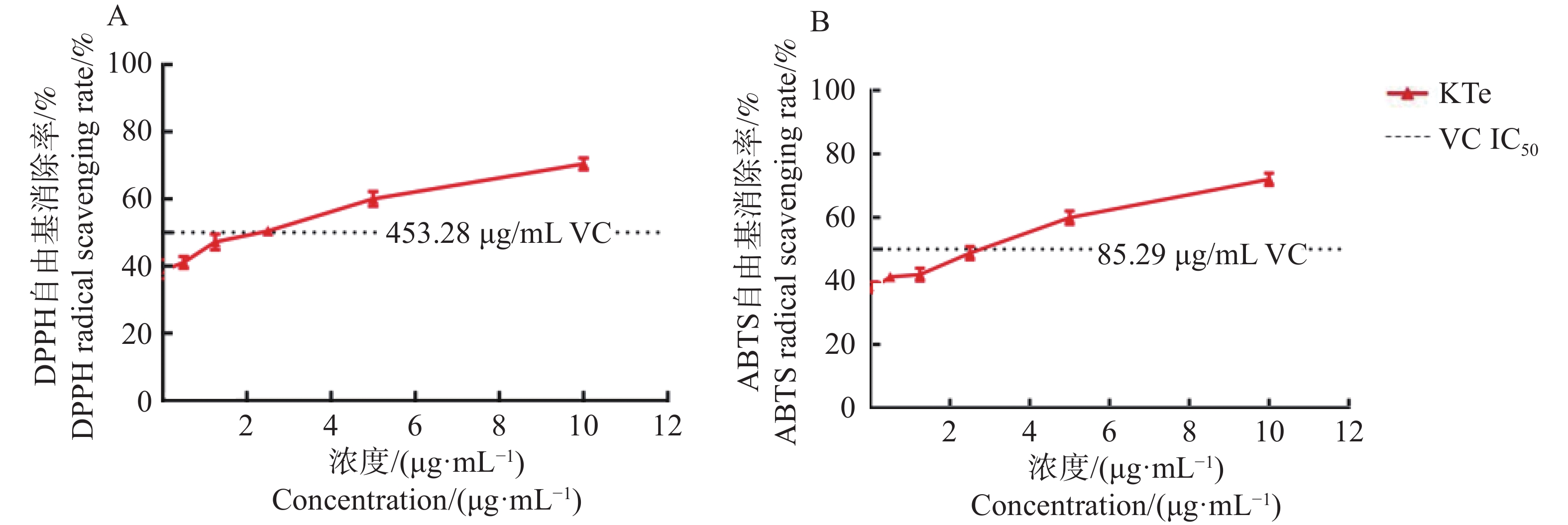

肾茶(Clerodendranthus spicatus)作为传统中药,具有多种生物活性,近年来,肾茶体外抗氧化活性研究众多,但关于其乙醇提取物在生物体内的抗氧化活性及健康影响研究尚不充分。本研究通过测定肾茶乙醇提取物(KTe)对DPPH、ABTS自由基的清除能力来评价KTe体外抗氧化活性;以秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)作为供试对象,测定KTe对秀丽隐杆线虫的寿命、产卵、孵化情况、脂褐素含量、运动能力等生理指标,以评估体内抗氧化活性。结果表明,KTe具有良好的体外抗氧化活性,能促进低龄线虫各项生理指标,抑制老龄线虫各项生理指标;同时,可使得秀丽隐杆线虫的产卵量显著增加,但对孵化率无显著影响。所获得结果可为后续肾茶开发利用提供参考。

肾茶(Clerodendranthus spicatus)作为传统中药,具有多种生物活性,近年来,肾茶体外抗氧化活性研究众多,但关于其乙醇提取物在生物体内的抗氧化活性及健康影响研究尚不充分。本研究通过测定肾茶乙醇提取物(KTe)对DPPH、ABTS自由基的清除能力来评价KTe体外抗氧化活性;以秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)作为供试对象,测定KTe对秀丽隐杆线虫的寿命、产卵、孵化情况、脂褐素含量、运动能力等生理指标,以评估体内抗氧化活性。结果表明,KTe具有良好的体外抗氧化活性,能促进低龄线虫各项生理指标,抑制老龄线虫各项生理指标;同时,可使得秀丽隐杆线虫的产卵量显著增加,但对孵化率无显著影响。所获得结果可为后续肾茶开发利用提供参考。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250041

摘要:

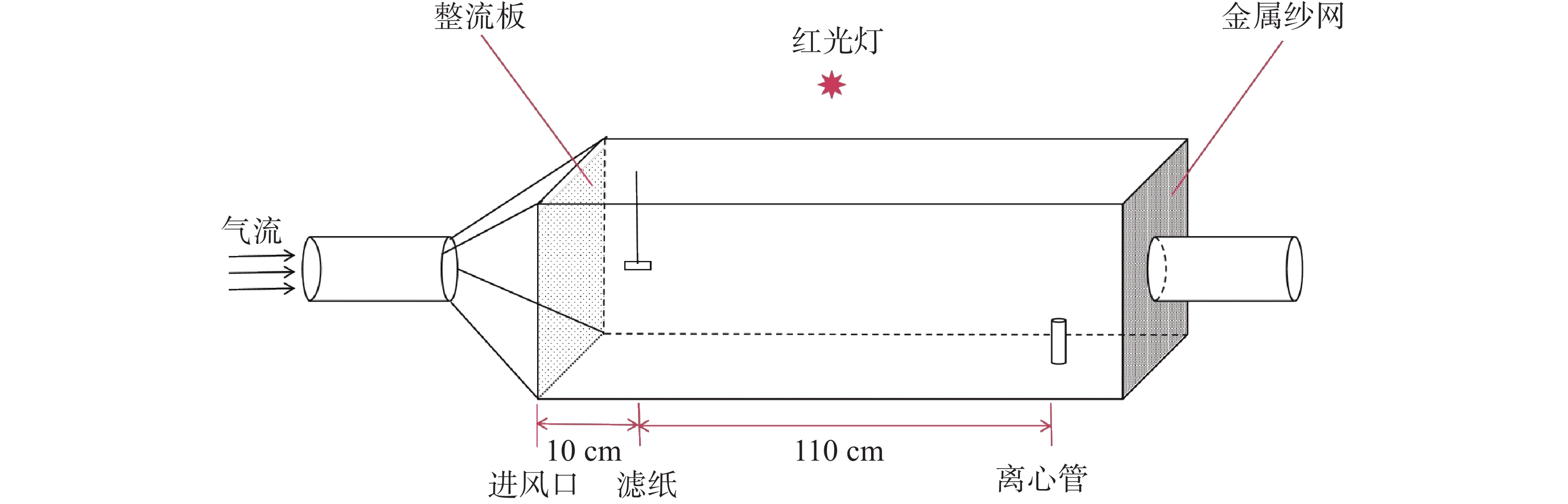

昆虫嗅觉系统在寄主识别、交配和产卵等行为中发挥关键作用,其中气味结合蛋白(Odorant-binding proteins, OBPs)在嗅觉信号传递过程中起重要作用。本研究针对红脉穗螟(Tirathaba rufivena)两个气味结合蛋白TrufOBP1和TrufOBP5进行了序列特征及与配体结合特性分析,并通过风洞实验验证其在行为调控中的作用。序列分析表明,TrufOBP1具有4个保守半胱氨酸,属Minus-C型OBP;TrufOBP5具有10个保守半胱氨酸,属于Plus-C型OBP。荧光竞争结合实验结果表明,TrufOBP1具有较广的结合谱,与11种配体结合,其中包括9种槟榔花挥发物和2种性信息素;TrufOBP5结合特异性强,仅与反式-4-甲氧基肉桂酸异辛酯和香兰素结合,推测其可能在寄主植物识别过程中发挥重要作用。风洞实验发现:寄主挥发物中,β-月桂烯、反式-4-甲氧基肉桂酸异辛酯和乙酸叶醇酯可引诱红脉穗螟雌成虫。性信息素组分2,2,6-三甲基-6-乙烯基四氢-2H-呋喃-3-醇引诱效果最强,此外,香兰素也表现出引诱活性。本研究揭示了TrufOBPs在红脉穗螟寄主识别和性信息素感受中的作用,为害虫行为调控提供了理论依据,并为基于嗅觉的绿色防控策略开发提供支持。

昆虫嗅觉系统在寄主识别、交配和产卵等行为中发挥关键作用,其中气味结合蛋白(Odorant-binding proteins, OBPs)在嗅觉信号传递过程中起重要作用。本研究针对红脉穗螟(Tirathaba rufivena)两个气味结合蛋白TrufOBP1和TrufOBP5进行了序列特征及与配体结合特性分析,并通过风洞实验验证其在行为调控中的作用。序列分析表明,TrufOBP1具有4个保守半胱氨酸,属Minus-C型OBP;TrufOBP5具有10个保守半胱氨酸,属于Plus-C型OBP。荧光竞争结合实验结果表明,TrufOBP1具有较广的结合谱,与11种配体结合,其中包括9种槟榔花挥发物和2种性信息素;TrufOBP5结合特异性强,仅与反式-4-甲氧基肉桂酸异辛酯和香兰素结合,推测其可能在寄主植物识别过程中发挥重要作用。风洞实验发现:寄主挥发物中,β-月桂烯、反式-4-甲氧基肉桂酸异辛酯和乙酸叶醇酯可引诱红脉穗螟雌成虫。性信息素组分2,2,6-三甲基-6-乙烯基四氢-2H-呋喃-3-醇引诱效果最强,此外,香兰素也表现出引诱活性。本研究揭示了TrufOBPs在红脉穗螟寄主识别和性信息素感受中的作用,为害虫行为调控提供了理论依据,并为基于嗅觉的绿色防控策略开发提供支持。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240204

摘要:

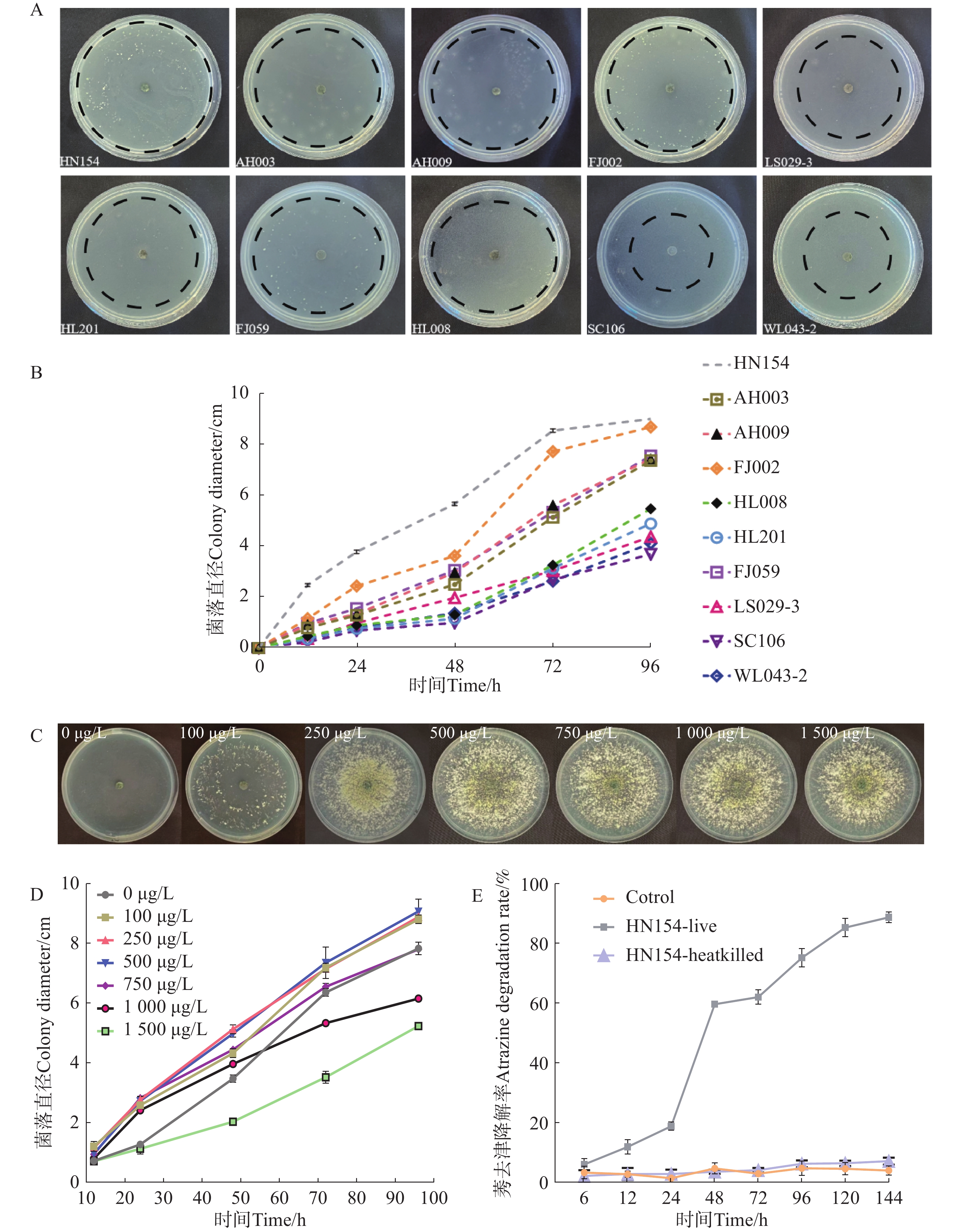

使用莠去津为唯一碳氮源的无机盐培养基,从10株木霉中筛选出一株莠去津降解能力最强的木霉菌株HN154;根据菌株HN154的菌落形态、分生孢子等形态学特征以及ITS与RPB2基因序列分析结果,将HN154鉴定为Trichoderma lentiforme。通过对降解条件优化发现,以无机盐培养基为基础培养基,当葡萄糖浓度为10 g·L−1、pH值为7、培养温度25 ℃和HN154接种量为1%时HN154降解莠去津效率最佳,降解率可达87.79%。通过响应面法优化后的最佳培养条件为葡萄糖浓度5.24 g·L−1,pH 7.78,接种量0.77%,温度25.5 ℃,木霉菌株HN154的降解率可达到89.02%。本研究结果为高效降解莠去津提供了菌株资源和技术支撑,也为探究微生物降解农药残留提供重要参考。

使用莠去津为唯一碳氮源的无机盐培养基,从10株木霉中筛选出一株莠去津降解能力最强的木霉菌株HN154;根据菌株HN154的菌落形态、分生孢子等形态学特征以及ITS与RPB2基因序列分析结果,将HN154鉴定为Trichoderma lentiforme。通过对降解条件优化发现,以无机盐培养基为基础培养基,当葡萄糖浓度为10 g·L−1、pH值为7、培养温度25 ℃和HN154接种量为1%时HN154降解莠去津效率最佳,降解率可达87.79%。通过响应面法优化后的最佳培养条件为葡萄糖浓度5.24 g·L−1,pH 7.78,接种量0.77%,温度25.5 ℃,木霉菌株HN154的降解率可达到89.02%。本研究结果为高效降解莠去津提供了菌株资源和技术支撑,也为探究微生物降解农药残留提供重要参考。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250004

摘要:

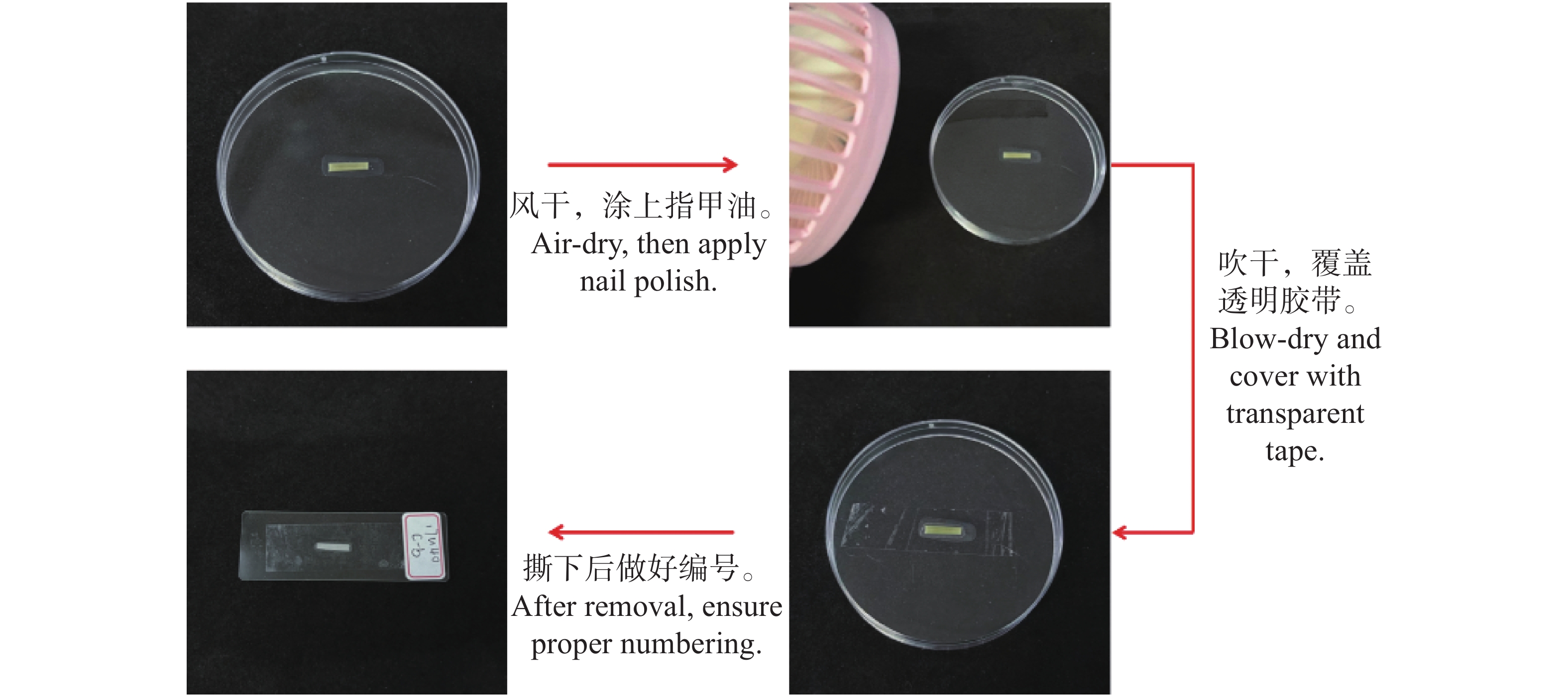

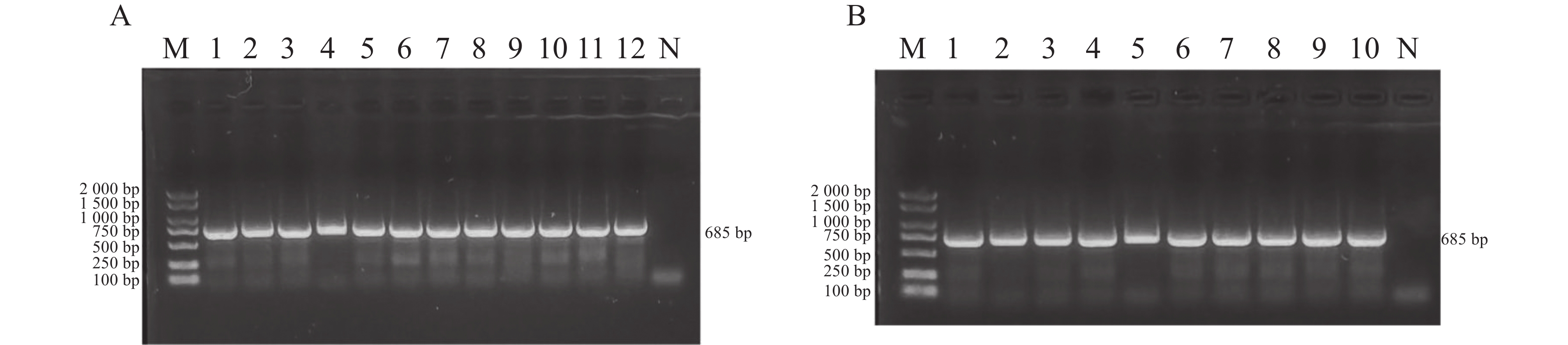

为便于水稻细菌性条斑病菌(Xanthomonas. oryzae pv. oryzicola, Xoc)的早期快速检测,本研究根据GenBank中公开报道的水稻细菌性条斑病菌特异性基因序列(序列号:XOCgx_RS03090)设计了重组酶聚合酶扩增(RPA)引物、Exo荧光探针组合及nfo探针组合,并构建含有Xoc基因序列的重组质粒作为阳性对照,建立了水稻细菌性条斑病菌的重组酶聚合酶扩增法(Exo-RPA)和侧流层析试纸条检测法(LFD-RPA)的技术体系,并评估了上述两种不同终端RPA检测方法的灵敏度和特异性,通过优化反应温度、反应时间明确了其对RPA方法扩增效果的影响。结果表明,Exo-RPA和LFD-RPA检测法对水稻细菌性条斑病菌检测的灵敏度均为4.96 copies·μL−1,反应的最佳温度均为39 ℃;优化后的Exo-RPA方法在12 min内检测出水稻细菌性条斑病菌,优化后的LFD-RPA可以在5 min内检测出水稻细菌性条斑病菌;与其他植物病原菌菌株一起进行检测,RPA检测方法可特异地检测出目标病原菌,该方法灵敏度高,特异性强,检测速度快,有望在水稻细菌性条斑病病原监测与病害的早期诊断上得到应用。

为便于水稻细菌性条斑病菌(Xanthomonas. oryzae pv. oryzicola, Xoc)的早期快速检测,本研究根据GenBank中公开报道的水稻细菌性条斑病菌特异性基因序列(序列号:XOCgx_RS03090)设计了重组酶聚合酶扩增(RPA)引物、Exo荧光探针组合及nfo探针组合,并构建含有Xoc基因序列的重组质粒作为阳性对照,建立了水稻细菌性条斑病菌的重组酶聚合酶扩增法(Exo-RPA)和侧流层析试纸条检测法(LFD-RPA)的技术体系,并评估了上述两种不同终端RPA检测方法的灵敏度和特异性,通过优化反应温度、反应时间明确了其对RPA方法扩增效果的影响。结果表明,Exo-RPA和LFD-RPA检测法对水稻细菌性条斑病菌检测的灵敏度均为4.96 copies·μL−1,反应的最佳温度均为39 ℃;优化后的Exo-RPA方法在12 min内检测出水稻细菌性条斑病菌,优化后的LFD-RPA可以在5 min内检测出水稻细菌性条斑病菌;与其他植物病原菌菌株一起进行检测,RPA检测方法可特异地检测出目标病原菌,该方法灵敏度高,特异性强,检测速度快,有望在水稻细菌性条斑病病原监测与病害的早期诊断上得到应用。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250025

摘要:

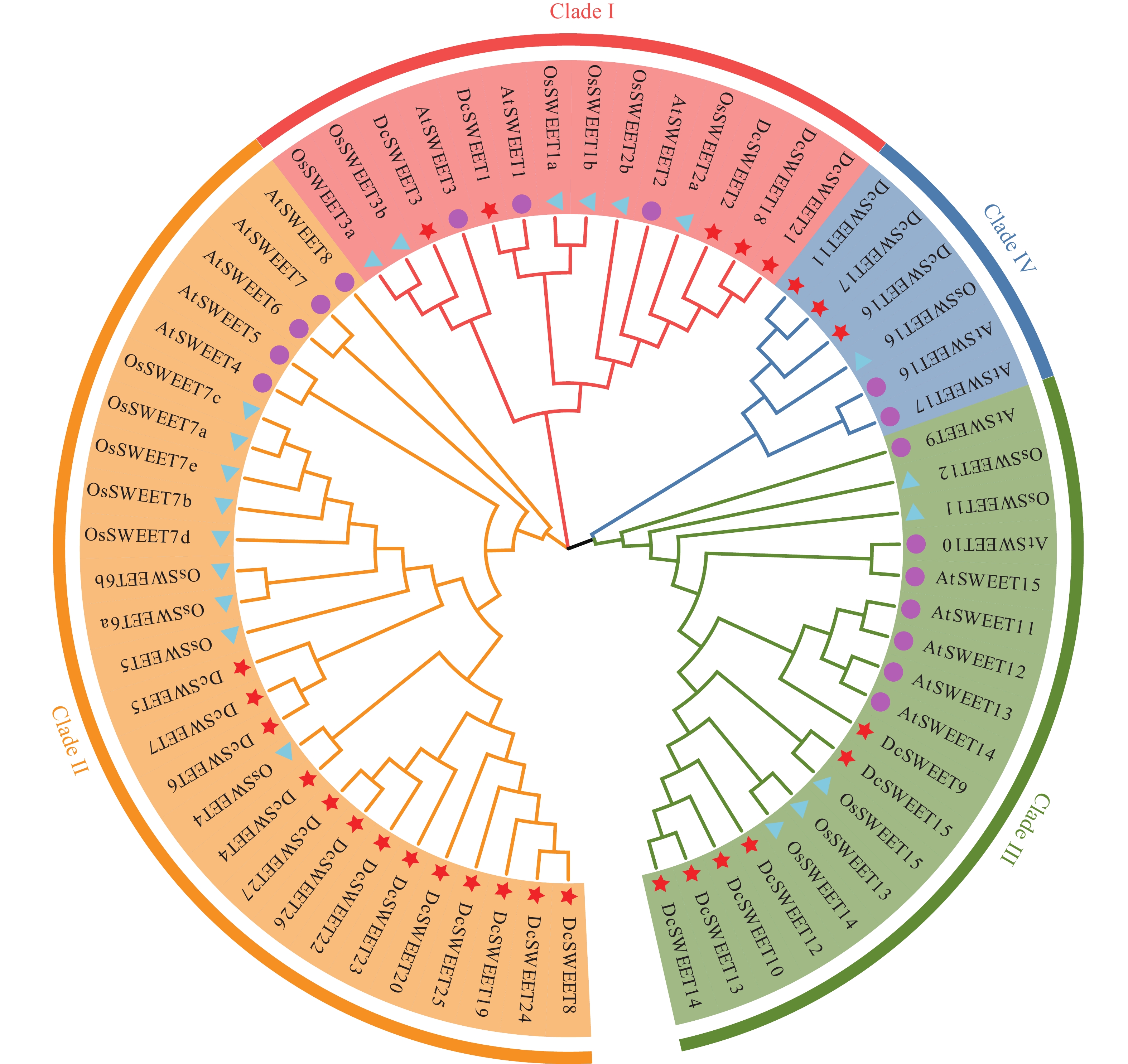

糖转运蛋白SWEET(sugars will eventually be exported transporter)在植物响应生物和非生物胁迫中起重要作用。为探讨铁皮石斛(Dendrobium catenatum)SWEET的基因功能,基于铁皮石斛基因组数据,利用生物信息学方法对SWEET基因家族进行鉴定,并对其在干旱胁迫下的表达模式进行分析。结果显示,铁皮石斛中共有27个DcSWEET基因,理化性质分析表明DcSWEET蛋白质分子量为22.44~33.11 kDa,等电点为8.47~9.63。系统发育分析表明DcSWEET蛋白可以划分为4个亚群,每个亚群具有保守的基序组成和基因结构。顺式作用元件分析表明,大量的生长发育相关元件、激素响应元件以及胁迫响应元件存在于DcSWEET基因启动子序列上。RNA-seq分析发现17个DcSWEET基因受干旱胁迫诱导上调表达。共表达网络分析显示DcSWEET4、DcSWEET11、DcSWEET13、DcSWEET18、DcSWEET27可能在铁皮石斛响应干旱胁迫中起主要作用。实时荧光定量PCR结果表明,茎和叶中的DcSWEET11、DcSWEET13,以及叶中的DcSWEET18基因受干旱胁迫显著上调表达,可作为铁皮石斛耐旱性的候选基因。本研究分析了铁皮石斛中响应干旱胁迫的关键DcSWEET基因,为将来提高铁皮石斛耐旱性提供分子依据。

糖转运蛋白SWEET(sugars will eventually be exported transporter)在植物响应生物和非生物胁迫中起重要作用。为探讨铁皮石斛(Dendrobium catenatum)SWEET的基因功能,基于铁皮石斛基因组数据,利用生物信息学方法对SWEET基因家族进行鉴定,并对其在干旱胁迫下的表达模式进行分析。结果显示,铁皮石斛中共有27个DcSWEET基因,理化性质分析表明DcSWEET蛋白质分子量为22.44~33.11 kDa,等电点为8.47~9.63。系统发育分析表明DcSWEET蛋白可以划分为4个亚群,每个亚群具有保守的基序组成和基因结构。顺式作用元件分析表明,大量的生长发育相关元件、激素响应元件以及胁迫响应元件存在于DcSWEET基因启动子序列上。RNA-seq分析发现17个DcSWEET基因受干旱胁迫诱导上调表达。共表达网络分析显示DcSWEET4、DcSWEET11、DcSWEET13、DcSWEET18、DcSWEET27可能在铁皮石斛响应干旱胁迫中起主要作用。实时荧光定量PCR结果表明,茎和叶中的DcSWEET11、DcSWEET13,以及叶中的DcSWEET18基因受干旱胁迫显著上调表达,可作为铁皮石斛耐旱性的候选基因。本研究分析了铁皮石斛中响应干旱胁迫的关键DcSWEET基因,为将来提高铁皮石斛耐旱性提供分子依据。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250036

摘要:

随着水产养殖业的集约化扩张与近海渔业资源的过度开发,沿海地区渔业经济呈现高速增长态势,这一发展直接催生了大规模取排水管道系统的建设需求。作为滨海湿地物质循环的核心载体,沉积物中碳(C)、氮(N)、磷(P)的赋存形态与生态化学计量特征是衡量有机质来源与降解状态的关键指标。管道铺设可能通过改变水动力条件、沉积过程以及微生物有机质的降解过程进一步改变沉积物的C、N、P及生态化学计量特征,本研究以海南省文昌市管道铺设区(A区)和自然潮滩区(B区)为研究对象,分析管道铺设对沉积物C、N、P及生态化学计量特征的影响。结果表明,A区总氮(TN)、总有机碳(TOC)、碳磷比(C∶P)和氮磷比(N∶P)较B区显著增加(+53.3%、+38.0%、+52.4%、+50.0%),而总碳(TC)和碳氮比(C∶N)降低(−8.7%、−21.8%)。此外,沉积物C、N、P含量及生态化学计量特征也随离岸距离的增加改变了水平分布格局,即沉积物的TC、TOC、C∶N和C∶P均表现为随离岸距离增加而减少,而TN和TP则呈相反趋势。在管道铺设与离岸距离的交互作用下,A区的TC、TOC、C∶N和C∶P变化幅度大于B区,且近岸差异大于远岸。本研究结果表明,管道铺设和离岸距离是影响沉积物C、N、P及生态化学计量特征的重要因素,而离岸距离和管道铺设的交互作用削弱了对沉积物C、N、P及生态化学计量特征的影响。

随着水产养殖业的集约化扩张与近海渔业资源的过度开发,沿海地区渔业经济呈现高速增长态势,这一发展直接催生了大规模取排水管道系统的建设需求。作为滨海湿地物质循环的核心载体,沉积物中碳(C)、氮(N)、磷(P)的赋存形态与生态化学计量特征是衡量有机质来源与降解状态的关键指标。管道铺设可能通过改变水动力条件、沉积过程以及微生物有机质的降解过程进一步改变沉积物的C、N、P及生态化学计量特征,本研究以海南省文昌市管道铺设区(A区)和自然潮滩区(B区)为研究对象,分析管道铺设对沉积物C、N、P及生态化学计量特征的影响。结果表明,A区总氮(TN)、总有机碳(TOC)、碳磷比(C∶P)和氮磷比(N∶P)较B区显著增加(+53.3%、+38.0%、+52.4%、+50.0%),而总碳(TC)和碳氮比(C∶N)降低(−8.7%、−21.8%)。此外,沉积物C、N、P含量及生态化学计量特征也随离岸距离的增加改变了水平分布格局,即沉积物的TC、TOC、C∶N和C∶P均表现为随离岸距离增加而减少,而TN和TP则呈相反趋势。在管道铺设与离岸距离的交互作用下,A区的TC、TOC、C∶N和C∶P变化幅度大于B区,且近岸差异大于远岸。本研究结果表明,管道铺设和离岸距离是影响沉积物C、N、P及生态化学计量特征的重要因素,而离岸距离和管道铺设的交互作用削弱了对沉积物C、N、P及生态化学计量特征的影响。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250016

摘要:

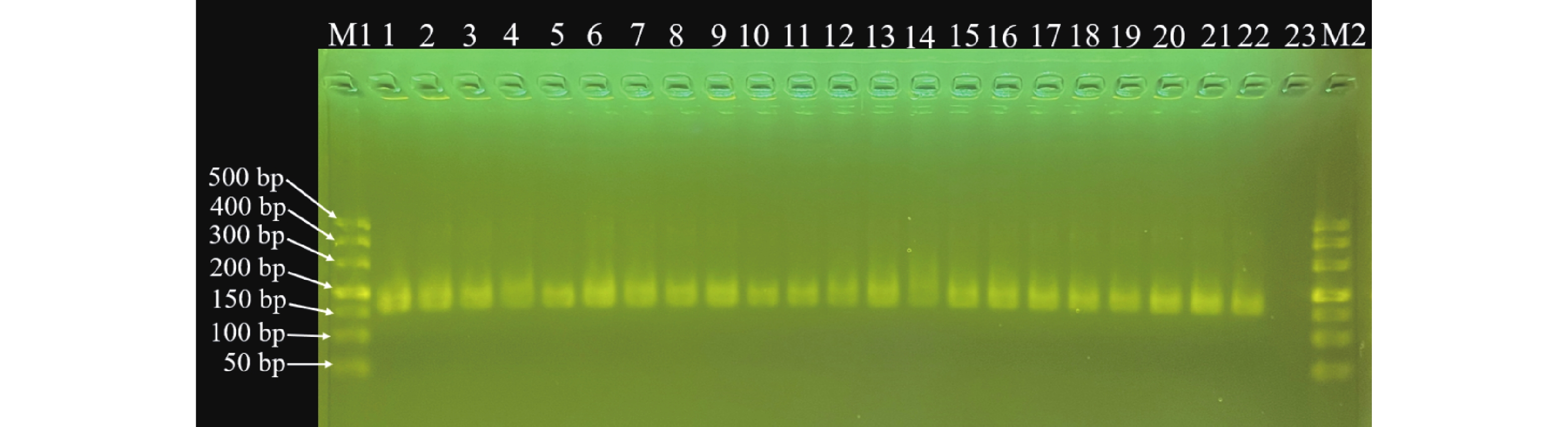

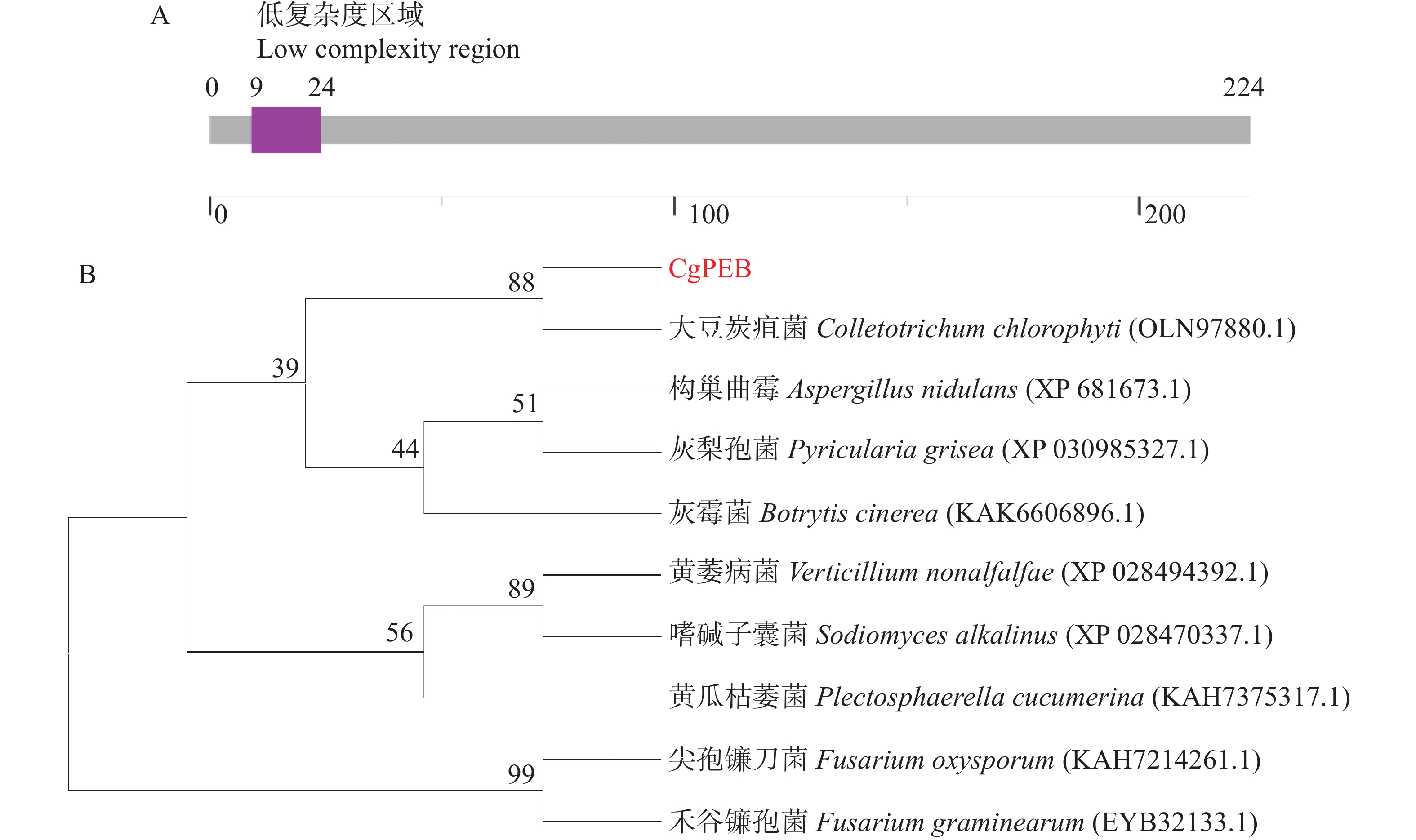

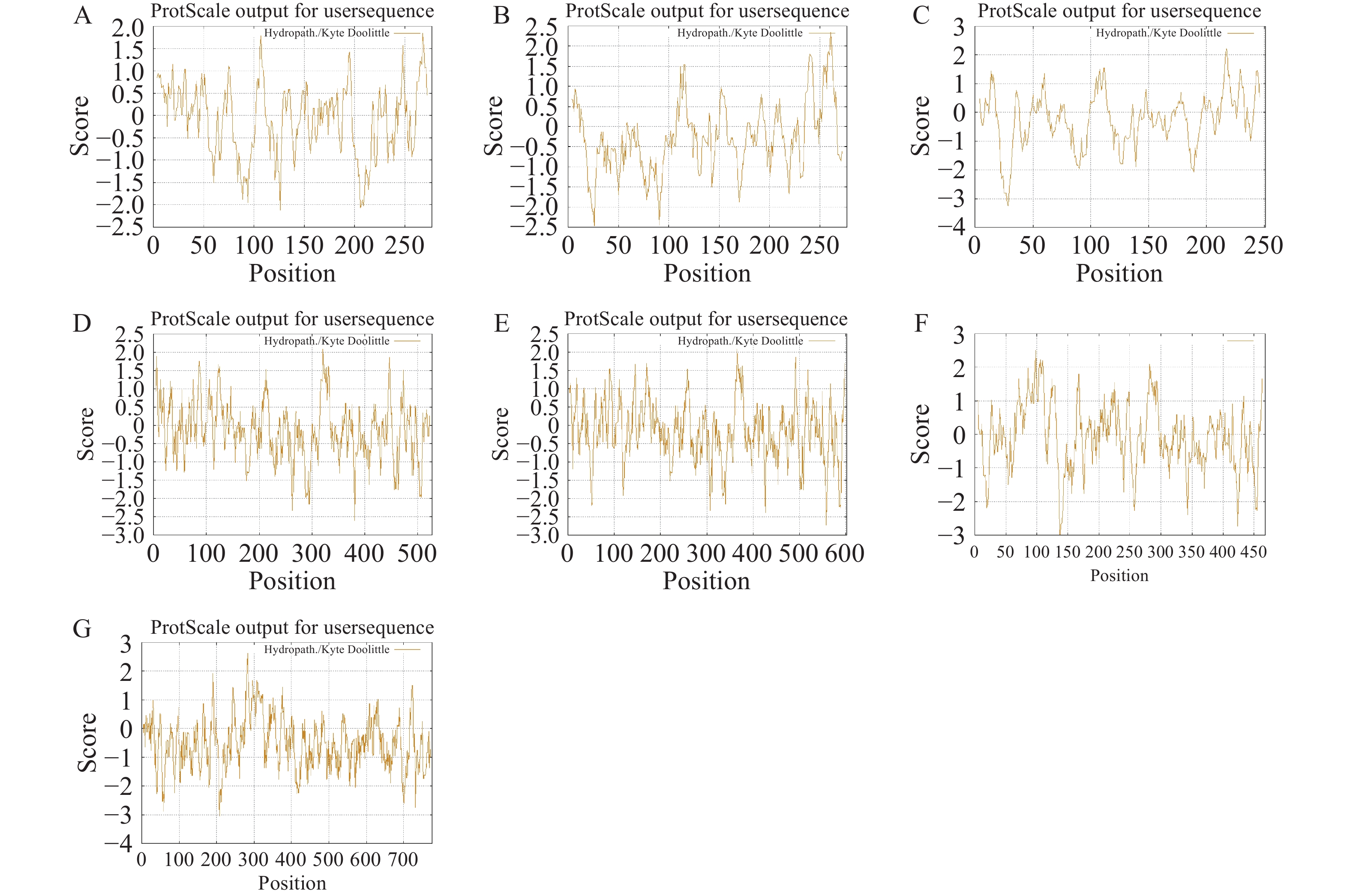

橡胶是中国重要的战略资源,由胶胞炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)引起的炭疽病会大大影响橡胶产业的发展。开展橡胶树胶孢炭疽菌致病力相关基因的功能研究可以为病害防治提供理论基础。本研究在橡胶树胶孢炭疽菌中鉴定到一个编码羧肽酶Y抑制蛋白的基因Cgpeb。首先,通过原生质体转化体系构建了该基因的敲除突变株ΔCgpeb和互补菌株Res-ΔCgpeb,并对敲除突变株ΔCgpeb和互补菌株Res-ΔCgpeb营养生长以及致病能力相关表型进行了分析。研究发现Cgpeb基因敲除突变体ΔCgpeb菌落生长速率降低,分生孢子产量下降,且ΔCgpeb对橡胶树叶片和苹果的致病力明显下降。进一步分析发现,ΔCgpeb在洋葱表皮细胞中的入侵菌丝形成率显著降低。以上结果表明,Cgpeb在调控胶孢炭疽菌菌落生长、分生孢子产量以及致病能力中发挥重要作用。

橡胶是中国重要的战略资源,由胶胞炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)引起的炭疽病会大大影响橡胶产业的发展。开展橡胶树胶孢炭疽菌致病力相关基因的功能研究可以为病害防治提供理论基础。本研究在橡胶树胶孢炭疽菌中鉴定到一个编码羧肽酶Y抑制蛋白的基因Cgpeb。首先,通过原生质体转化体系构建了该基因的敲除突变株ΔCgpeb和互补菌株Res-ΔCgpeb,并对敲除突变株ΔCgpeb和互补菌株Res-ΔCgpeb营养生长以及致病能力相关表型进行了分析。研究发现Cgpeb基因敲除突变体ΔCgpeb菌落生长速率降低,分生孢子产量下降,且ΔCgpeb对橡胶树叶片和苹果的致病力明显下降。进一步分析发现,ΔCgpeb在洋葱表皮细胞中的入侵菌丝形成率显著降低。以上结果表明,Cgpeb在调控胶孢炭疽菌菌落生长、分生孢子产量以及致病能力中发挥重要作用。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250037

摘要:

油梨(Persea americana)是一种营养价值丰富的水果,脂肪酸是其关键内在营养物质之一,乙酰辅酶A羧化酶(ACC)是脂肪酸合成的关键酶,对油脂积累和储存至关重要。本研究利用生物信息学方法对油梨PaACC基因的蛋白结构、进化关系以及启动子顺式作用元件等方面进行分析,并通过qRT-PCR对油梨不同器官以及果实不同发育时期表达量进行分析。油梨中共鉴定出7个PaACC基因,分别编码ACC的3个BC亚基、3个BCCP亚基和1个α-CT亚基,氨基酸数为251~776,平均分子量为49.95 kDa,均为亲水蛋白,不具有跨膜结构域。不同物种ACC蛋白系统发育分析显示,ACC蛋白按照亚基组成分为4个亚族。基因结构显示,PaACC都至少含有5个外显子,各成员都含有一定数量的内含子。PaACC基因家族中存在25个不同的保守基序,其中,PaACC1、PaACC2和PaACC3具有motif 14,PaACC4、PaACC5和PaACC6具有motif 1、2、3、4、5。在PaACC基因的启动子区域,鉴定出了一系列与光响应、激素响应、干旱胁迫以及低温胁迫响应相关的顺式作用元件,推测该基因在调控植物生长发育进程以及增强植物对非生物胁迫的耐受性等方面发挥重要作用。PaACC基因在不同组织中表达模式存在差异,其中PaACC4、PaACC5、PaACC7在果实S5时期表达量显著高于其他器官和时期。本研究为进一步研究PaACC基因在油梨脂肪酸合成中的功能提供理论基础。

油梨(Persea americana)是一种营养价值丰富的水果,脂肪酸是其关键内在营养物质之一,乙酰辅酶A羧化酶(ACC)是脂肪酸合成的关键酶,对油脂积累和储存至关重要。本研究利用生物信息学方法对油梨PaACC基因的蛋白结构、进化关系以及启动子顺式作用元件等方面进行分析,并通过qRT-PCR对油梨不同器官以及果实不同发育时期表达量进行分析。油梨中共鉴定出7个PaACC基因,分别编码ACC的3个BC亚基、3个BCCP亚基和1个α-CT亚基,氨基酸数为251~776,平均分子量为49.95 kDa,均为亲水蛋白,不具有跨膜结构域。不同物种ACC蛋白系统发育分析显示,ACC蛋白按照亚基组成分为4个亚族。基因结构显示,PaACC都至少含有5个外显子,各成员都含有一定数量的内含子。PaACC基因家族中存在25个不同的保守基序,其中,PaACC1、PaACC2和PaACC3具有motif 14,PaACC4、PaACC5和PaACC6具有motif 1、2、3、4、5。在PaACC基因的启动子区域,鉴定出了一系列与光响应、激素响应、干旱胁迫以及低温胁迫响应相关的顺式作用元件,推测该基因在调控植物生长发育进程以及增强植物对非生物胁迫的耐受性等方面发挥重要作用。PaACC基因在不同组织中表达模式存在差异,其中PaACC4、PaACC5、PaACC7在果实S5时期表达量显著高于其他器官和时期。本研究为进一步研究PaACC基因在油梨脂肪酸合成中的功能提供理论基础。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250032

摘要:

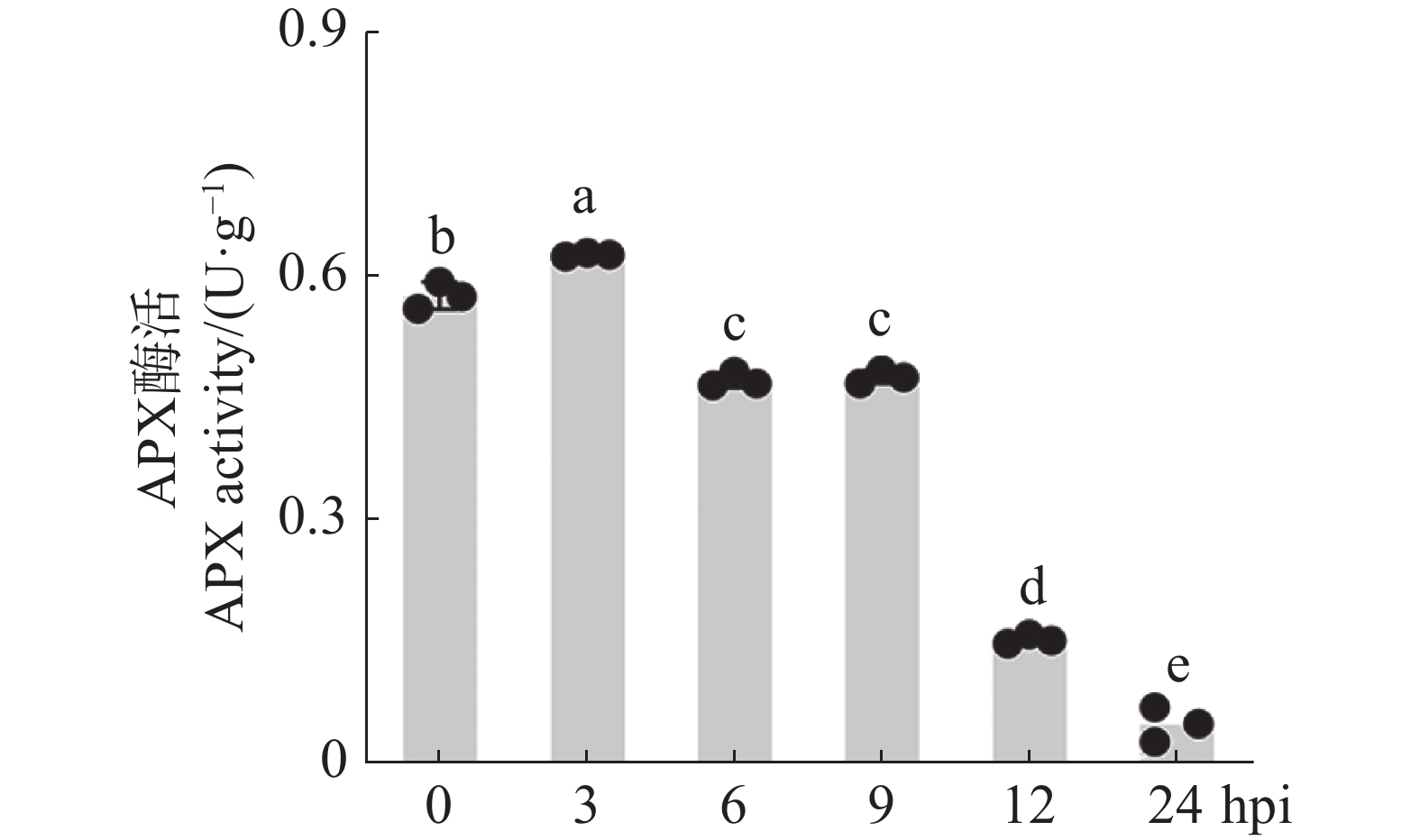

抗坏血酸过氧化物酶(ascorbate peroxidase,APX)在植物抵御逆境胁迫中有显著作用。为了探究APX在木薯抗普通花叶病毒病(cassava common mosaic virus, CsCMV)中的功能,通过分析CsCMV侵染过程中,APX酶活和MeAPXs的表达量发现,APX酶活下降,且MeAPX2的表达量显著下降,因此确定MeAPX2为候选基因进行进一步研究。通过构建MeAPX2抑制植株和指标测定,发现MeAPX2正调控木薯对CsCMV的抗性。进一步蛋白互作分析发现MeAPX2靶向结合CsCMV的外壳蛋白(coat protein,CP),且体内体外实验证实CP可抑制MeAPX2的活性。本研究结果显示,CsCMV侵染木薯过程会抑制APX酶活,MeAPX2通过直接靶向结合CP蛋白正调控木薯对CsCMV的抗性。

抗坏血酸过氧化物酶(ascorbate peroxidase,APX)在植物抵御逆境胁迫中有显著作用。为了探究APX在木薯抗普通花叶病毒病(cassava common mosaic virus, CsCMV)中的功能,通过分析CsCMV侵染过程中,APX酶活和MeAPXs的表达量发现,APX酶活下降,且MeAPX2的表达量显著下降,因此确定MeAPX2为候选基因进行进一步研究。通过构建MeAPX2抑制植株和指标测定,发现MeAPX2正调控木薯对CsCMV的抗性。进一步蛋白互作分析发现MeAPX2靶向结合CsCMV的外壳蛋白(coat protein,CP),且体内体外实验证实CP可抑制MeAPX2的活性。本研究结果显示,CsCMV侵染木薯过程会抑制APX酶活,MeAPX2通过直接靶向结合CP蛋白正调控木薯对CsCMV的抗性。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250031

摘要:

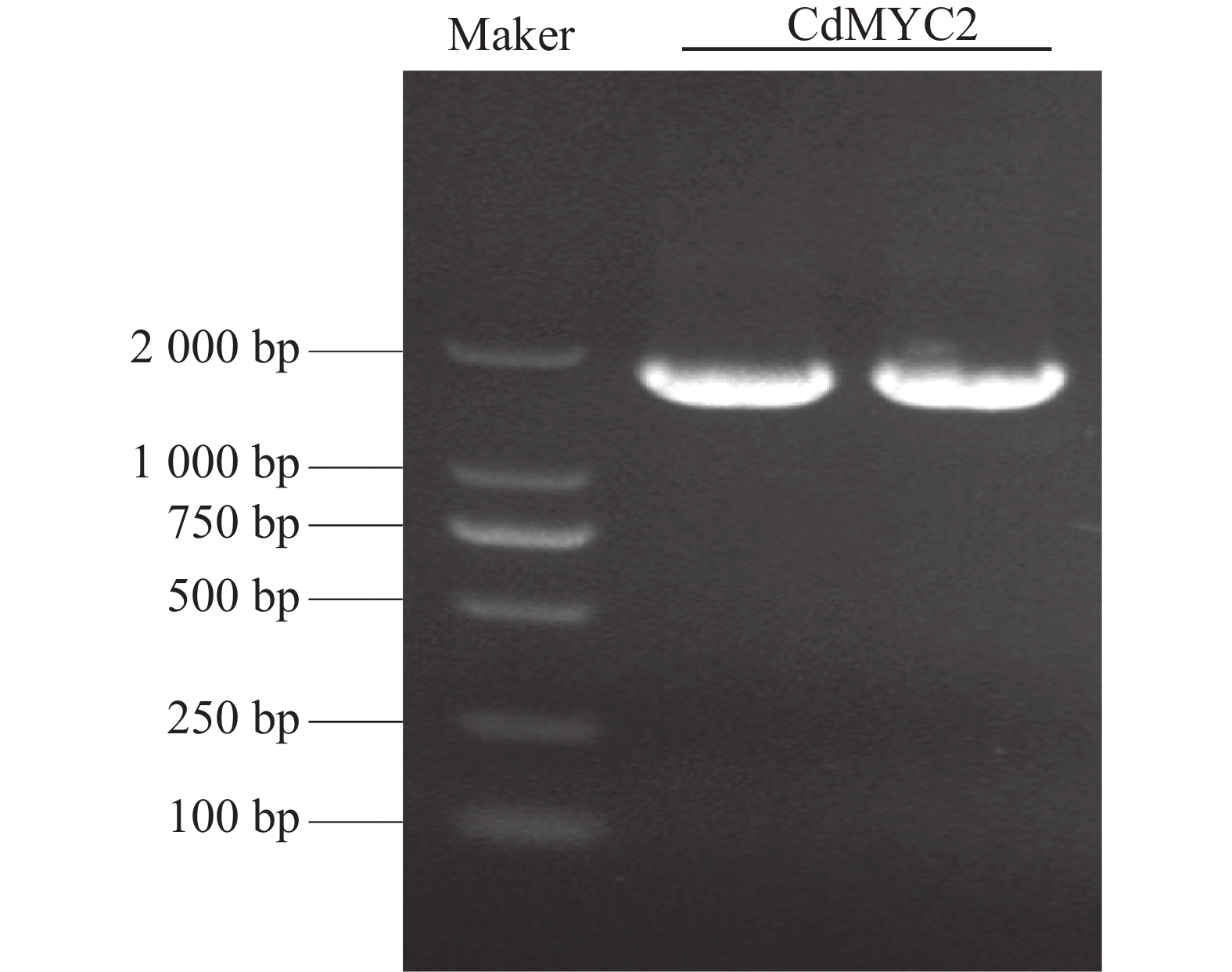

MYC2是一种重要的转录因子,可以调控植物萜类次生代谢产物的合成。然而,关于越南油茶(Camellia drupifera Lour.)中的CdMYC2转录因子知之甚少。本研究基于越南油茶的转录组注释数据获取了CdMYC2基因的相关序列信息。首次从越南油茶叶片中成功分离并克隆了一个CdMYC2基因,其CDS序列长度为1 515 bp,编码504个氨基酸,具有典型的bHLH-MYC_N super family和bHLH_SF super family 保守结构域,通过预测该基因位于细胞核中。多重序列比对结果进一步证实了扩增的CdMYC2属于MYC2家族转录因子。系统进化树显示,CdMYC2与同科同属植物茶树(Camellia sinensis)聚为一支,而与壳斗科栎属植物白栎(Quercus lobata)、夏栎(Quercus robur)的分支距离远。RT-qPCR结果表明,CdMYC2基因在叶片中的表达水平高于其他组织部位;而在果实的不同发育阶段中,9月份果实的CdMYC2表达量达到最高。本研究为后续探究MYC2转录因子在调控越南油茶三萜皂苷生物合成途径中的功能提供了重要的参考依据。

MYC2是一种重要的转录因子,可以调控植物萜类次生代谢产物的合成。然而,关于越南油茶(Camellia drupifera Lour.)中的CdMYC2转录因子知之甚少。本研究基于越南油茶的转录组注释数据获取了CdMYC2基因的相关序列信息。首次从越南油茶叶片中成功分离并克隆了一个CdMYC2基因,其CDS序列长度为1 515 bp,编码504个氨基酸,具有典型的bHLH-MYC_N super family和bHLH_SF super family 保守结构域,通过预测该基因位于细胞核中。多重序列比对结果进一步证实了扩增的CdMYC2属于MYC2家族转录因子。系统进化树显示,CdMYC2与同科同属植物茶树(Camellia sinensis)聚为一支,而与壳斗科栎属植物白栎(Quercus lobata)、夏栎(Quercus robur)的分支距离远。RT-qPCR结果表明,CdMYC2基因在叶片中的表达水平高于其他组织部位;而在果实的不同发育阶段中,9月份果实的CdMYC2表达量达到最高。本研究为后续探究MYC2转录因子在调控越南油茶三萜皂苷生物合成途径中的功能提供了重要的参考依据。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250030

摘要:

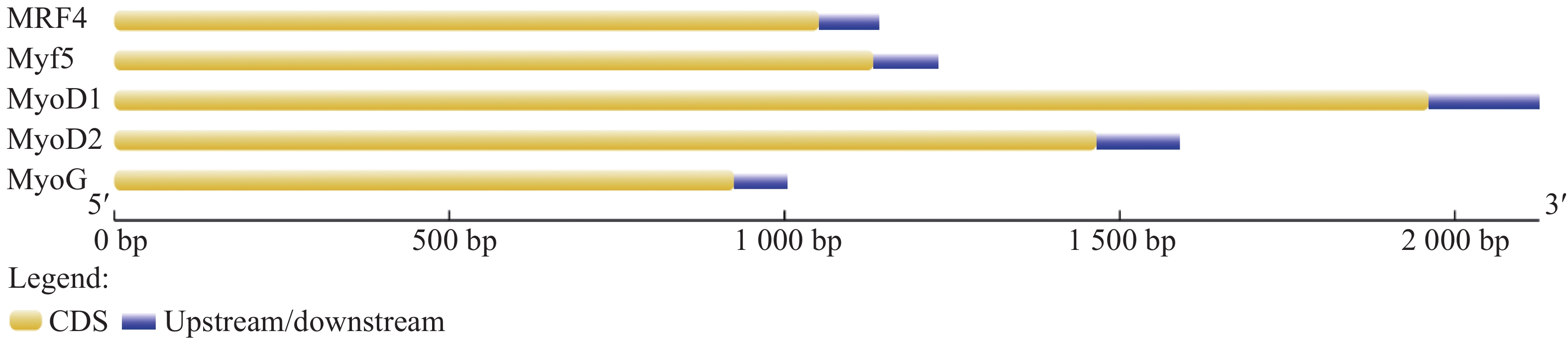

生肌调节因子(MRFs)在动物体骨骼肌生长发育过程中发挥着重要作用。本研究通过RT-PCR和RACE技术克隆得到鞍带石斑鱼5种生肌调节因子(MRFs)cDNA全长序列,包括MyoD1(1 962 bp)、MyoD2(1 466 bp)、MyoG(926 bp)、MRF4(1 052 bp)和Myf5(1 133 bp),分别编码297、270、251、238和242个氨基酸。通过氨基酸序列比对分析发现,5种MRFs均含有由60个氨基酸组成的碱性螺旋-环-螺旋(bHLH)保守结构域。进化树分析显示,MRFs分为两支,其中MyoD(MyoD1和MyoD2)与Myf5聚为一支,MRF4与MyoG聚为另一支,且各基因均与鲈形目鱼类聚为一支。实时荧光定量PCR结果显示,5种MRFs在骨骼肌中表达量较高,而在肝脏、心脏和肠道等组织中表达较低。该研究为揭示MRFs在鞍带石斑鱼骨骼肌生长发育中的作用机制奠定了基础。

生肌调节因子(MRFs)在动物体骨骼肌生长发育过程中发挥着重要作用。本研究通过RT-PCR和RACE技术克隆得到鞍带石斑鱼5种生肌调节因子(MRFs)cDNA全长序列,包括MyoD1(1 962 bp)、MyoD2(1 466 bp)、MyoG(926 bp)、MRF4(1 052 bp)和Myf5(1 133 bp),分别编码297、270、251、238和242个氨基酸。通过氨基酸序列比对分析发现,5种MRFs均含有由60个氨基酸组成的碱性螺旋-环-螺旋(bHLH)保守结构域。进化树分析显示,MRFs分为两支,其中MyoD(MyoD1和MyoD2)与Myf5聚为一支,MRF4与MyoG聚为另一支,且各基因均与鲈形目鱼类聚为一支。实时荧光定量PCR结果显示,5种MRFs在骨骼肌中表达量较高,而在肝脏、心脏和肠道等组织中表达较低。该研究为揭示MRFs在鞍带石斑鱼骨骼肌生长发育中的作用机制奠定了基础。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240197

摘要:

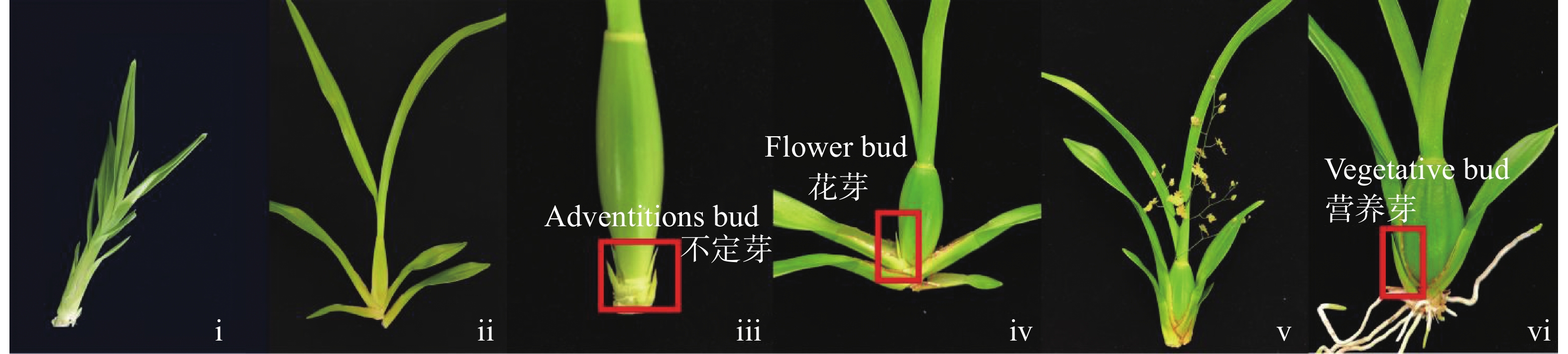

为解决文心兰(Oncidium hybridum)切花生产中出现的不定芽跳跃性发育打断正常花芽分化生长周期现象造成的切花产量下降问题,以文心兰‘博大一号’的花芽和营养芽为材料,利用高通量技术进行转录测序。结果获得127 452 717个高质量序列,共37.36 Gb,鉴定出7 671个差异表达基因(DEGs)。COG功能分类主要在信号转导途径和碳水化合物运输和代谢途径,DEGs显著富集的KEGG通路有淀粉和蔗糖代谢途径、植物激素信号转导等途径,其中植物激素信号转导途径获得78个DEGs,差异最显著的涉及生长素、细胞分裂素、水杨酸、赤霉素。还筛选到影响开花的相关转录因子和基因有13个,包括MADS1、AP2、FLK等。结果在一定程度上探析了生长素、细胞分裂素等激素及这些开花基因对文心兰花芽和营养芽分化的影响,为进一步深入研究文心兰生产过程中不定芽跳跃性发育现象形成的机制提供理论基础,便于后续提高文心兰生产效率和质量、优化文心兰栽培管理技术,这对推动我国兰花育种、种苗生产和产业发展具有十分重要的现实意义。

为解决文心兰(Oncidium hybridum)切花生产中出现的不定芽跳跃性发育打断正常花芽分化生长周期现象造成的切花产量下降问题,以文心兰‘博大一号’的花芽和营养芽为材料,利用高通量技术进行转录测序。结果获得127 452 717个高质量序列,共37.36 Gb,鉴定出7 671个差异表达基因(DEGs)。COG功能分类主要在信号转导途径和碳水化合物运输和代谢途径,DEGs显著富集的KEGG通路有淀粉和蔗糖代谢途径、植物激素信号转导等途径,其中植物激素信号转导途径获得78个DEGs,差异最显著的涉及生长素、细胞分裂素、水杨酸、赤霉素。还筛选到影响开花的相关转录因子和基因有13个,包括MADS1、AP2、FLK等。结果在一定程度上探析了生长素、细胞分裂素等激素及这些开花基因对文心兰花芽和营养芽分化的影响,为进一步深入研究文心兰生产过程中不定芽跳跃性发育现象形成的机制提供理论基础,便于后续提高文心兰生产效率和质量、优化文心兰栽培管理技术,这对推动我国兰花育种、种苗生产和产业发展具有十分重要的现实意义。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240203

摘要:

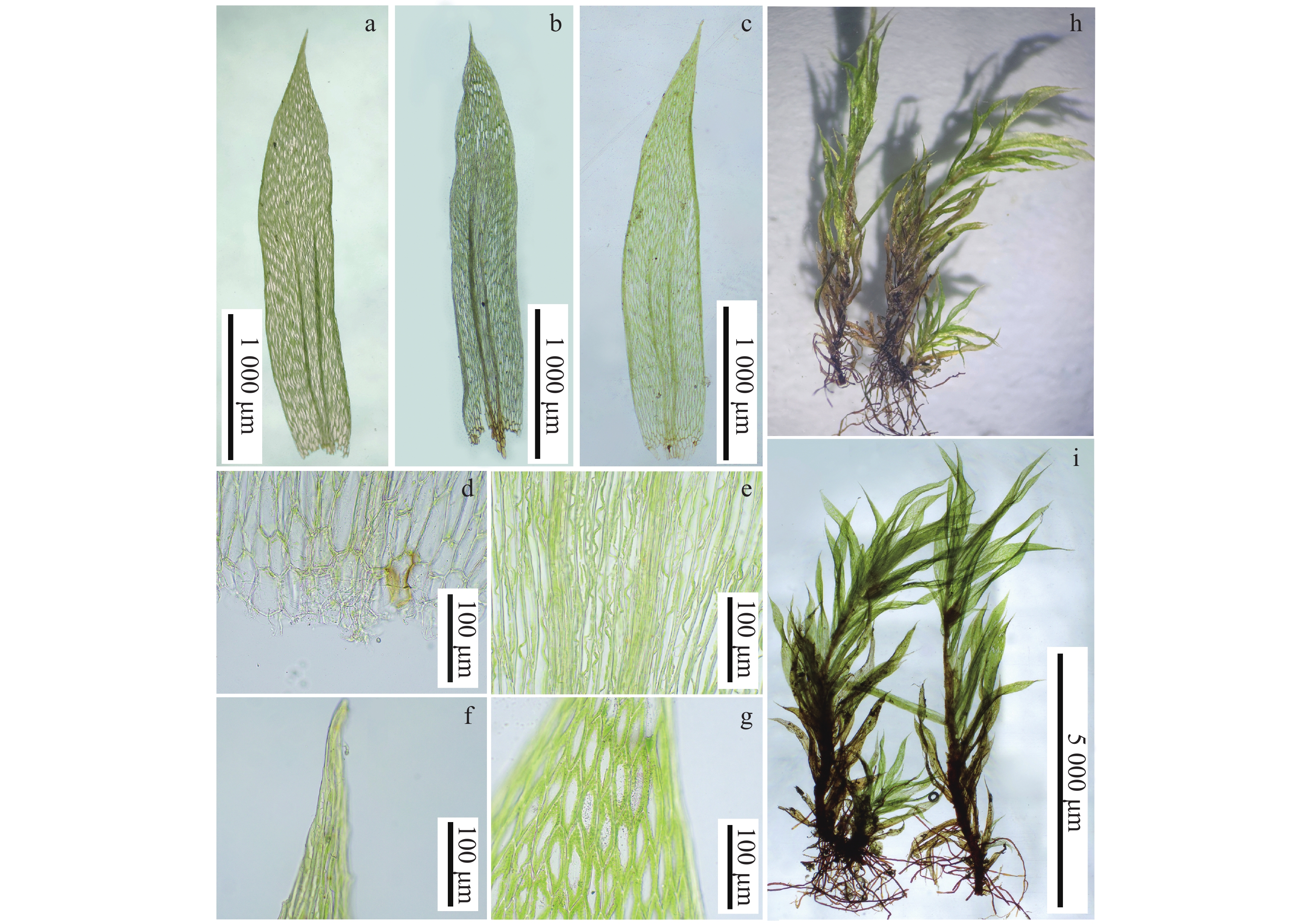

为了解海南热带雨林国家公园藓类植物的资源分布和物种多样性,笔者及团队成员于2022—2023年多次对黎母山主峰进行标本采集。通过形态学鉴定与文献查阅确认发现海南新记录属:假黄藓属(Actinodontium)及该属物种皱叶假黄藓[A. rhaphidostegum (Müll. Hal.) Bosch & Sande Lac.]。 笔者对新记录属与种的形态特征进行了描述并提供了特征图版,对生境以及地理分布等信息进行了介绍。本次新记录的发现丰富了海南苔藓植物资源资料。

为了解海南热带雨林国家公园藓类植物的资源分布和物种多样性,笔者及团队成员于2022—2023年多次对黎母山主峰进行标本采集。通过形态学鉴定与文献查阅确认发现海南新记录属:假黄藓属(Actinodontium)及该属物种皱叶假黄藓[A. rhaphidostegum (Müll. Hal.) Bosch & Sande Lac.]。 笔者对新记录属与种的形态特征进行了描述并提供了特征图版,对生境以及地理分布等信息进行了介绍。本次新记录的发现丰富了海南苔藓植物资源资料。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240158

摘要:

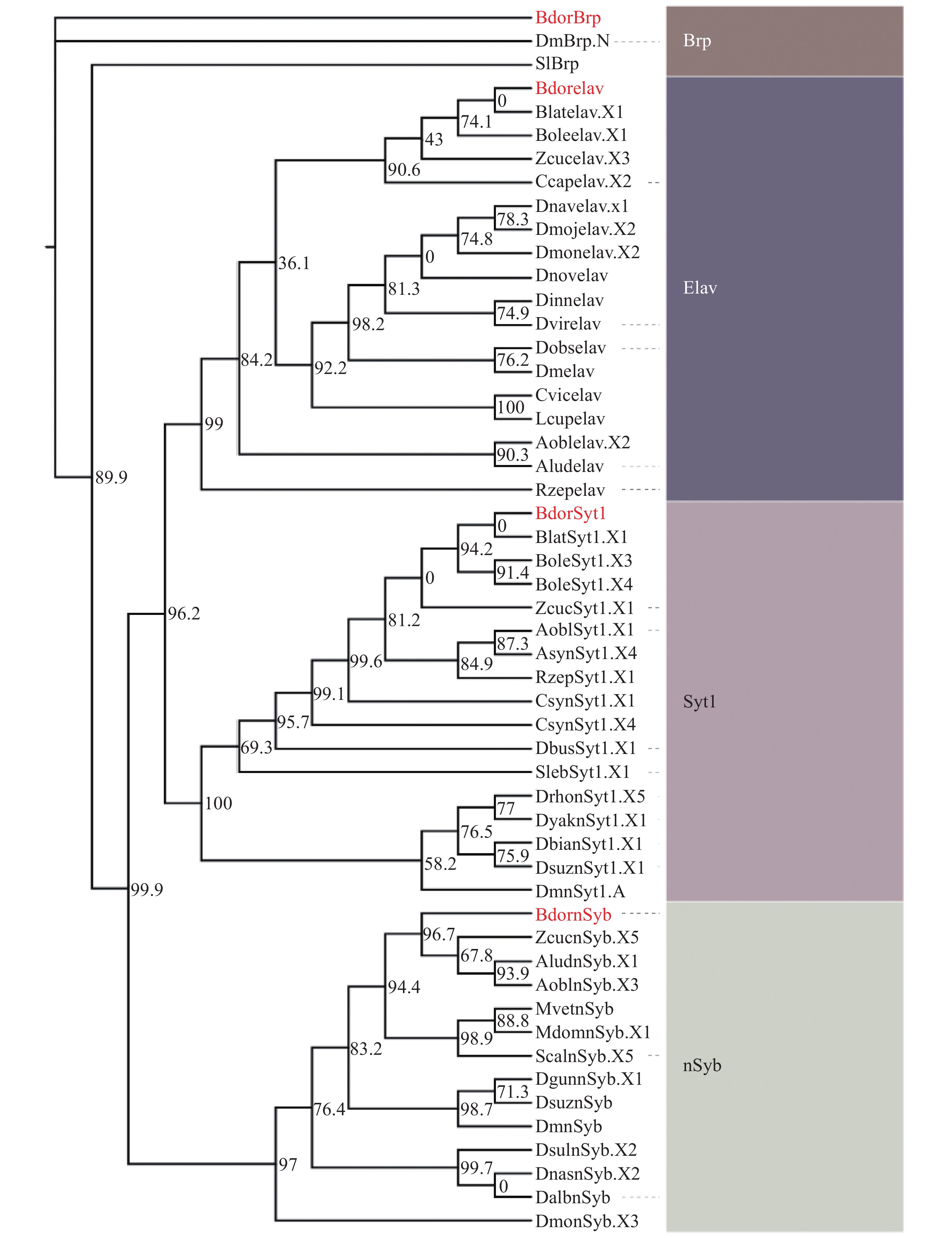

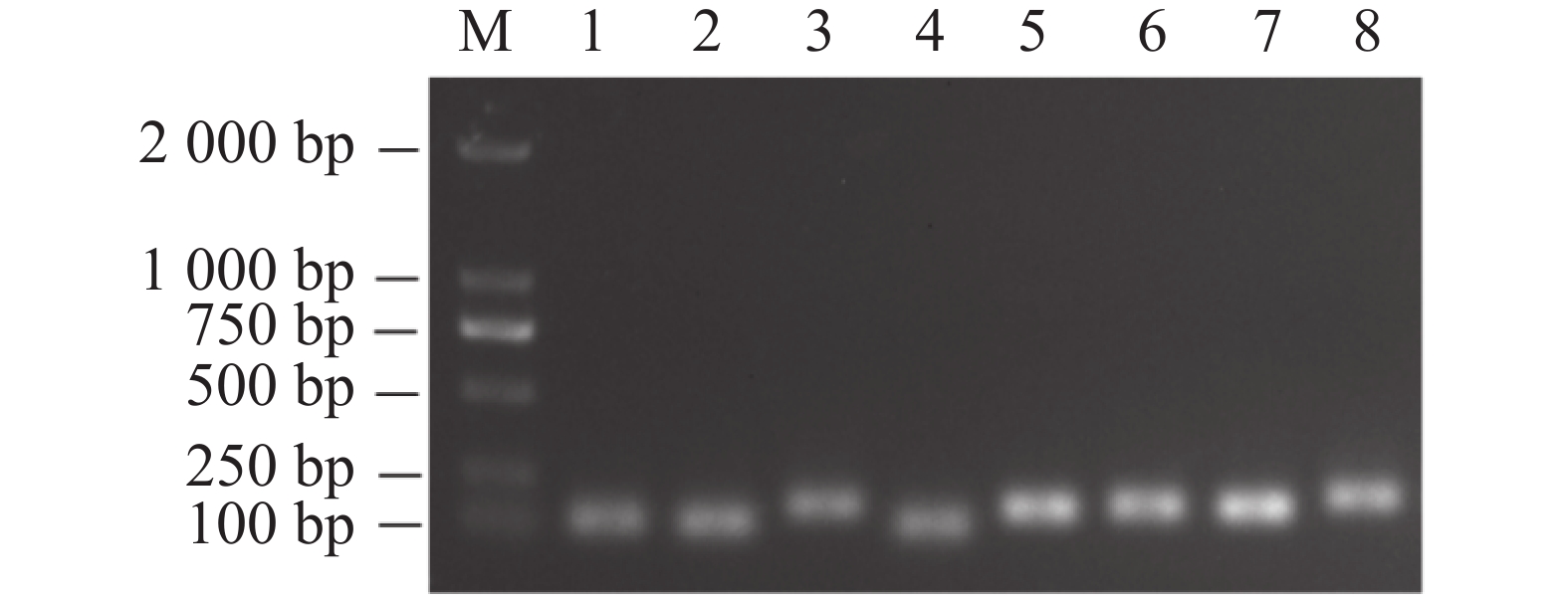

害虫中枢神经功能研究是开发精准行为调控技术的基础。尽管基于遗传操作的神经标记技术在这一领域发挥了重要作用,但针对以橘小实蝇(Bactrocera dorsalis)为代表的非模式昆虫,此类技术仍相对匮乏。本研究旨在鉴定橘小实蝇的4种泛神经元表达基因,为构建橘小实蝇神经标记体系奠定基础。本研究团队运用生物信息学和分子生物学技术,对橘小实蝇的泛神经元表达基因的基因组结构进行了鉴定和分析,并验证了其全长序列及外周表达模式。结果表明,通过参考果蝇的4种泛神经元表达基因,在橘小实蝇中鉴定出4种同源基因,即BdornSyb、BdorSyt1、Bdorelav和BdorBrp;这4种基因的基因组全长分别为19337 bp(5个外显子、4个内含子)、26884 bp(8个外显子、7个内含子)、1341 bp(1个外显子)和49692 bp(14个外显子、13个内含子),BdornSyb、BdorSyt1、Bdorelav的结构域在近缘物种中高度保守;PCR克隆结果表明,这4种基因的CDS序列长度均在500 bp以上,与生物信息学分析结果相符;进化以及基因组结构分析显示4种基因在双翅目昆虫中高度保守;表达模式分析表明,4种基因在橘小实蝇外周感觉器官均有表达,其中BdornSyb、BdorSyt1和BdorBrp在主要嗅觉器官——触角和下颚须中表现出较高的表达水平。本研究在橘小实蝇中鉴定了4种泛神经元表达候选基因,这些结果为未来构建橘小实蝇的泛神经元标记体系提供了基础。

害虫中枢神经功能研究是开发精准行为调控技术的基础。尽管基于遗传操作的神经标记技术在这一领域发挥了重要作用,但针对以橘小实蝇(Bactrocera dorsalis)为代表的非模式昆虫,此类技术仍相对匮乏。本研究旨在鉴定橘小实蝇的4种泛神经元表达基因,为构建橘小实蝇神经标记体系奠定基础。本研究团队运用生物信息学和分子生物学技术,对橘小实蝇的泛神经元表达基因的基因组结构进行了鉴定和分析,并验证了其全长序列及外周表达模式。结果表明,通过参考果蝇的4种泛神经元表达基因,在橘小实蝇中鉴定出4种同源基因,即BdornSyb、BdorSyt1、Bdorelav和BdorBrp;这4种基因的基因组全长分别为

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240140

摘要:

番茄 (Solanum lycopersicum) 是遗传学和分子生物学的研究模型。近年来,番茄内参基因的筛选已有较多的研究报道,但关于外源植物激素处理的种类较少,因此,本研究团队尝试筛选番茄在不同外源植物激素处理和不同组织部位中稳定表达的内参基因。为筛选番茄不同组织部位及植物激素处理下稳定表达的内参基因,以DANJ、EF-1α、ACT、UBI、APT、CAC、TIP41和 RPL8作为候选内参基因,在生长素、赤霉素、脱落酸、细胞分裂素、水杨酸、油菜素内酯、乙烯和不同组织部位8种试验条件下,利用geNorm、NormFinder、BestKeeper、Delta CT和RefFinder等算法对候选内参基因的稳定性进行综合评估,并通过生长素响应基因SlGH3.4对内参基因的稳定性进行验证。结果显示,APT是生长素、赤霉素、脱落酸、油菜素内酯处理和不同组织部位中表达最稳定的内参基因,UBI是全部样品中、细胞分裂素和水杨酸处理下最稳定的内参基因;TIP41是乙烯处理下表达最稳定的内参基因。最后,以综合排名较稳定的APT作为内参基因时发现,SlGH3.4基因的表达水平在生长素(IAA)处理条件下显示出相似的趋势,而稳定性较差的RPL8基因未能对目的基因的表达量进行准确校正。该研究结果可为后续番茄响应外源激素处理的基因表达网络分析和分子调控机制研究提供理论支撑。

番茄 (Solanum lycopersicum) 是遗传学和分子生物学的研究模型。近年来,番茄内参基因的筛选已有较多的研究报道,但关于外源植物激素处理的种类较少,因此,本研究团队尝试筛选番茄在不同外源植物激素处理和不同组织部位中稳定表达的内参基因。为筛选番茄不同组织部位及植物激素处理下稳定表达的内参基因,以DANJ、EF-1α、ACT、UBI、APT、CAC、TIP41和 RPL8作为候选内参基因,在生长素、赤霉素、脱落酸、细胞分裂素、水杨酸、油菜素内酯、乙烯和不同组织部位8种试验条件下,利用geNorm、NormFinder、BestKeeper、Delta CT和RefFinder等算法对候选内参基因的稳定性进行综合评估,并通过生长素响应基因SlGH3.4对内参基因的稳定性进行验证。结果显示,APT是生长素、赤霉素、脱落酸、油菜素内酯处理和不同组织部位中表达最稳定的内参基因,UBI是全部样品中、细胞分裂素和水杨酸处理下最稳定的内参基因;TIP41是乙烯处理下表达最稳定的内参基因。最后,以综合排名较稳定的APT作为内参基因时发现,SlGH3.4基因的表达水平在生长素(IAA)处理条件下显示出相似的趋势,而稳定性较差的RPL8基因未能对目的基因的表达量进行准确校正。该研究结果可为后续番茄响应外源激素处理的基因表达网络分析和分子调控机制研究提供理论支撑。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240170

摘要:

内质网是真核细胞蛋白加工的重要场所,Sec62作为内质网易位复合体的重要组成部分,在机体生长发育及应激调节过程中具有重要作用。本研究对不同生育阶段及致病过程PcSec62基因转录水平进行检测,通过CRISPR/Cas9基因编辑获得辣椒疫霉(Phytophthora capsici,P.capsici)PcSec62基因敲除突变体ΔPcsec62及回补菌株ΔPcsec62-C,以野生型及空载菌株为对照,对突变体进行生物表型分析。结果显示,孢子囊及侵染阶段PcSec62转录表达显著增高, ΔPcsec62突变体生长及产孢能力显著下降,且菌丝极性生长受阻膨大体显著增多;同时ΔPcsec62菌株对于非生物胁迫的耐受能力和致病能力显著下降。上述结果表明PcSec62参与调控辣椒疫霉生长、发育、非生物胁迫响应及致病性过程。

内质网是真核细胞蛋白加工的重要场所,Sec62作为内质网易位复合体的重要组成部分,在机体生长发育及应激调节过程中具有重要作用。本研究对不同生育阶段及致病过程PcSec62基因转录水平进行检测,通过CRISPR/Cas9基因编辑获得辣椒疫霉(Phytophthora capsici,P.capsici)PcSec62基因敲除突变体ΔPcsec62及回补菌株ΔPcsec62-C,以野生型及空载菌株为对照,对突变体进行生物表型分析。结果显示,孢子囊及侵染阶段PcSec62转录表达显著增高, ΔPcsec62突变体生长及产孢能力显著下降,且菌丝极性生长受阻膨大体显著增多;同时ΔPcsec62菌株对于非生物胁迫的耐受能力和致病能力显著下降。上述结果表明PcSec62参与调控辣椒疫霉生长、发育、非生物胁迫响应及致病性过程。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240088

摘要:

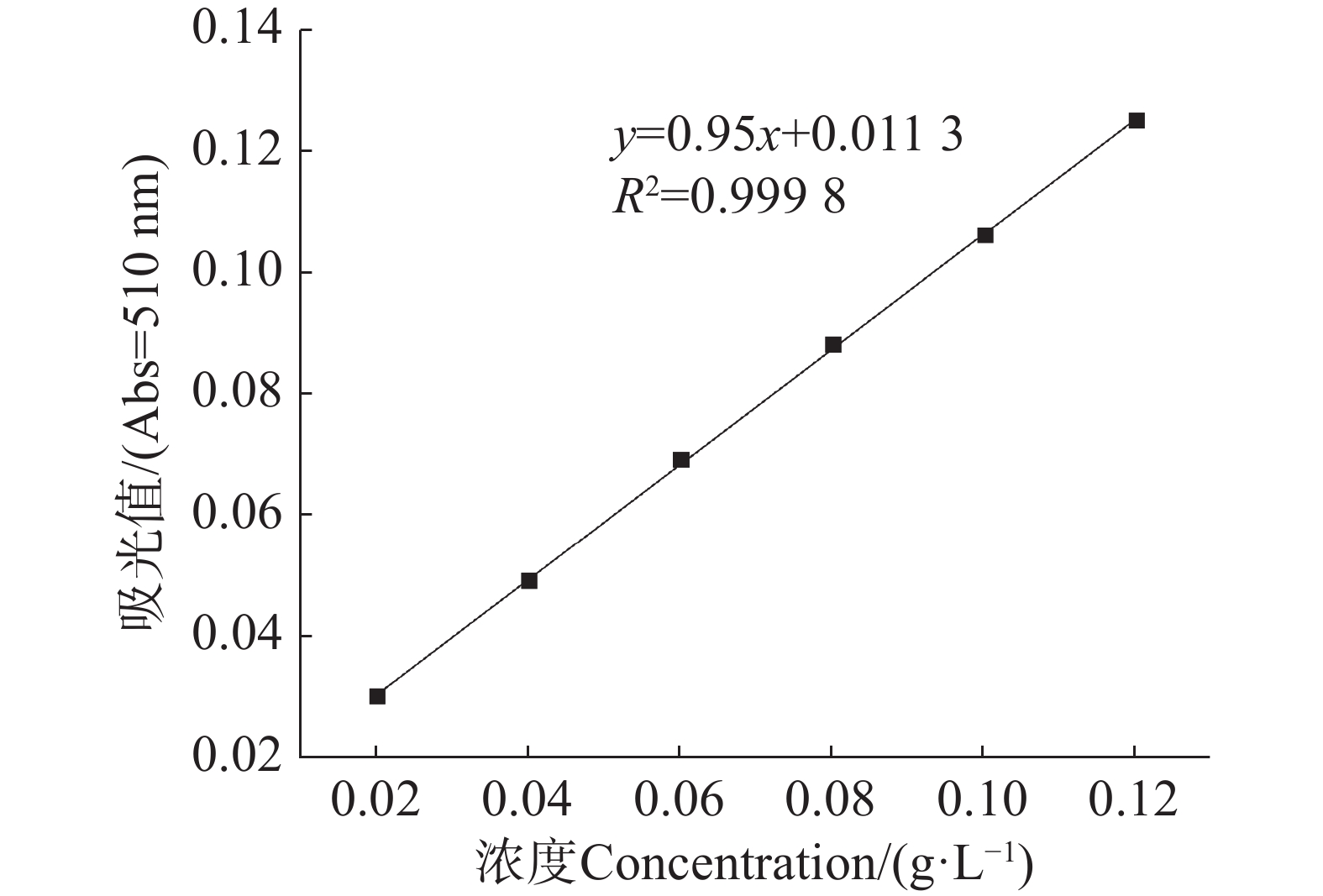

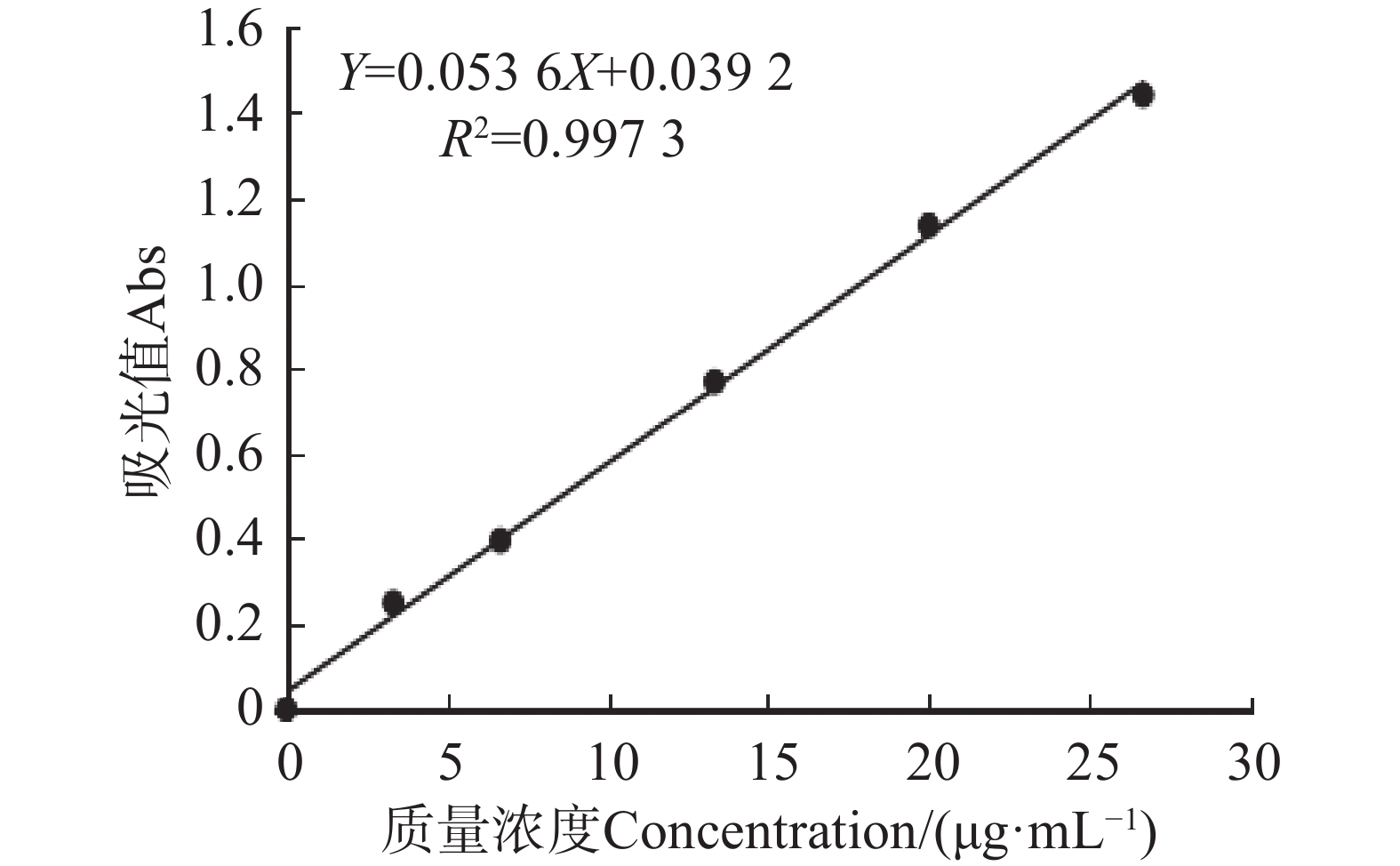

为了探究不同生长年份牛大力Callerya speciosa 根部总皂苷含量以及抗氧化活性的差异,为牛大力的综合开发利用提供科学依据,采用超声辅助提取法优化牛大力根部总皂苷提取工艺,再用紫外分光光度计测定4个生长年份(3年生、6年生、10年生、15年生)牛大力根部总皂苷含量,最后用DPPH自由基法和羟基自由基法进行抗氧化活性研究。结果表明:牛大力根部总皂苷超声辅提法的最佳提取条件是乙醇浓度为80%,料液比为1∶40,提取时间为40 min,提取次数为3次。4个生长年份牛大力中,6年生牛大力根部总皂苷含量最高,15年生牛大力根部总皂苷含量最低。牛大力根部总皂苷含量随着生长年份的增长呈现出先升高后下降的趋势。抗氧化活性测试发现,不同生长年份牛大力根部总皂苷均具有一定的体外抗氧化能力。牛大力总皂苷可作为一种潜在的天然抗氧化剂进行开发利用。

为了探究不同生长年份牛大力Callerya speciosa 根部总皂苷含量以及抗氧化活性的差异,为牛大力的综合开发利用提供科学依据,采用超声辅助提取法优化牛大力根部总皂苷提取工艺,再用紫外分光光度计测定4个生长年份(3年生、6年生、10年生、15年生)牛大力根部总皂苷含量,最后用DPPH自由基法和羟基自由基法进行抗氧化活性研究。结果表明:牛大力根部总皂苷超声辅提法的最佳提取条件是乙醇浓度为80%,料液比为1∶40,提取时间为40 min,提取次数为3次。4个生长年份牛大力中,6年生牛大力根部总皂苷含量最高,15年生牛大力根部总皂苷含量最低。牛大力根部总皂苷含量随着生长年份的增长呈现出先升高后下降的趋势。抗氧化活性测试发现,不同生长年份牛大力根部总皂苷均具有一定的体外抗氧化能力。牛大力总皂苷可作为一种潜在的天然抗氧化剂进行开发利用。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240191

摘要:

为探究海雀稗(Paspalum vaginatum)的耐低氮特性,本研究以10份海雀稗种质为试验材料,采用水培法并设置全氮(5.0 mmol·L−1)和1/100氮(0.05 mmol·L−1) 2个氮浓度处理30 d,测定处理后的叶绿素含量、地上部鲜质量、草层高度等18个农艺性状并进行方差分析,比较探究10份海雀稗种质的耐低氮特性,对种质低氮耐受性进行综合评价。结果表明:相比正常氮处理,低氮处理的地上部鲜质量、地上部干质量、分蘖总长度和分蘖数等指标显著降低;根冠鲜质量比、根冠干质量比、地上部干物质含量、地下部干物质含量等指标显著增加。通过相关性分析、主成分分析和隶属分析,筛选出耐低氮的海雀稗种质17USA-03、17HN-39。

为探究海雀稗(Paspalum vaginatum)的耐低氮特性,本研究以10份海雀稗种质为试验材料,采用水培法并设置全氮(5.0 mmol·L−1)和1/100氮(0.05 mmol·L−1) 2个氮浓度处理30 d,测定处理后的叶绿素含量、地上部鲜质量、草层高度等18个农艺性状并进行方差分析,比较探究10份海雀稗种质的耐低氮特性,对种质低氮耐受性进行综合评价。结果表明:相比正常氮处理,低氮处理的地上部鲜质量、地上部干质量、分蘖总长度和分蘖数等指标显著降低;根冠鲜质量比、根冠干质量比、地上部干物质含量、地下部干物质含量等指标显著增加。通过相关性分析、主成分分析和隶属分析,筛选出耐低氮的海雀稗种质17USA-03、17HN-39。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240161

摘要:

戴尔有孢圆酵母(Torulaspora delbrueckii,Td)是目前研究最多的非酿酒酵母之一,被广泛应用于各类果酒酿造中,与酿酒酵母共同发酵,能够提高果酒风味的多样性。本次试验从海南乐东佛罗镇的哈密瓜表皮上筛选出1株野生型酵母,通过对菌株进行表型观察及基于18S rDNA测序构建该菌株的系统发育树,鉴定为Td。在果酒发酵条件下,Td在酒精含量4%~20%、pH2.8~3.6、二氧化硫浓度100~500 mg·L−1下均能够正常生长,在酒精含量4%、pH3.6、二氧化硫浓度300 mg·L−1的环境下生长量最高。试验结果表明,Td不产生硫化氢,不会对酿酒酵母产生嗜杀效应,而且能提高哈密瓜果酒的风味,可用于哈密瓜果酒生产中。

戴尔有孢圆酵母(Torulaspora delbrueckii,Td)是目前研究最多的非酿酒酵母之一,被广泛应用于各类果酒酿造中,与酿酒酵母共同发酵,能够提高果酒风味的多样性。本次试验从海南乐东佛罗镇的哈密瓜表皮上筛选出1株野生型酵母,通过对菌株进行表型观察及基于18S rDNA测序构建该菌株的系统发育树,鉴定为Td。在果酒发酵条件下,Td在酒精含量4%~20%、pH2.8~3.6、二氧化硫浓度100~500 mg·L−1下均能够正常生长,在酒精含量4%、pH3.6、二氧化硫浓度300 mg·L−1的环境下生长量最高。试验结果表明,Td不产生硫化氢,不会对酿酒酵母产生嗜杀效应,而且能提高哈密瓜果酒的风味,可用于哈密瓜果酒生产中。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.202500077

摘要:

本研究针对海南热带雨林国家公园的黎母山景区进行大蚕蛾科的种类调查。通过2020–2024年的灯诱和踏查,共记录到黎母山大蚕蛾科15种,涵盖2个亚科、9属,其中有3个特有种。通过分析大蚕蛾的飞行期和上灯时间,发现大蚕蛾的活跃期主要集中在11月至8月之间,有56.34%的个体在03:00–06:00时间段被诱集。结合饲养记录,初步判断一化性昆虫有6种,二化性昆虫有2种,多化性昆虫有7种。此外,黎母山大蚕蛾科的区系特征与热带区系高度吻合,进一步证实了该地区独特的生态环境和丰富的生物多样性。本研究为进一步的物种保护和资源利用提供了科学依据。

本研究针对海南热带雨林国家公园的黎母山景区进行大蚕蛾科的种类调查。通过2020–2024年的灯诱和踏查,共记录到黎母山大蚕蛾科15种,涵盖2个亚科、9属,其中有3个特有种。通过分析大蚕蛾的飞行期和上灯时间,发现大蚕蛾的活跃期主要集中在11月至8月之间,有56.34%的个体在03:00–06:00时间段被诱集。结合饲养记录,初步判断一化性昆虫有6种,二化性昆虫有2种,多化性昆虫有7种。此外,黎母山大蚕蛾科的区系特征与热带区系高度吻合,进一步证实了该地区独特的生态环境和丰富的生物多样性。本研究为进一步的物种保护和资源利用提供了科学依据。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250061

摘要:

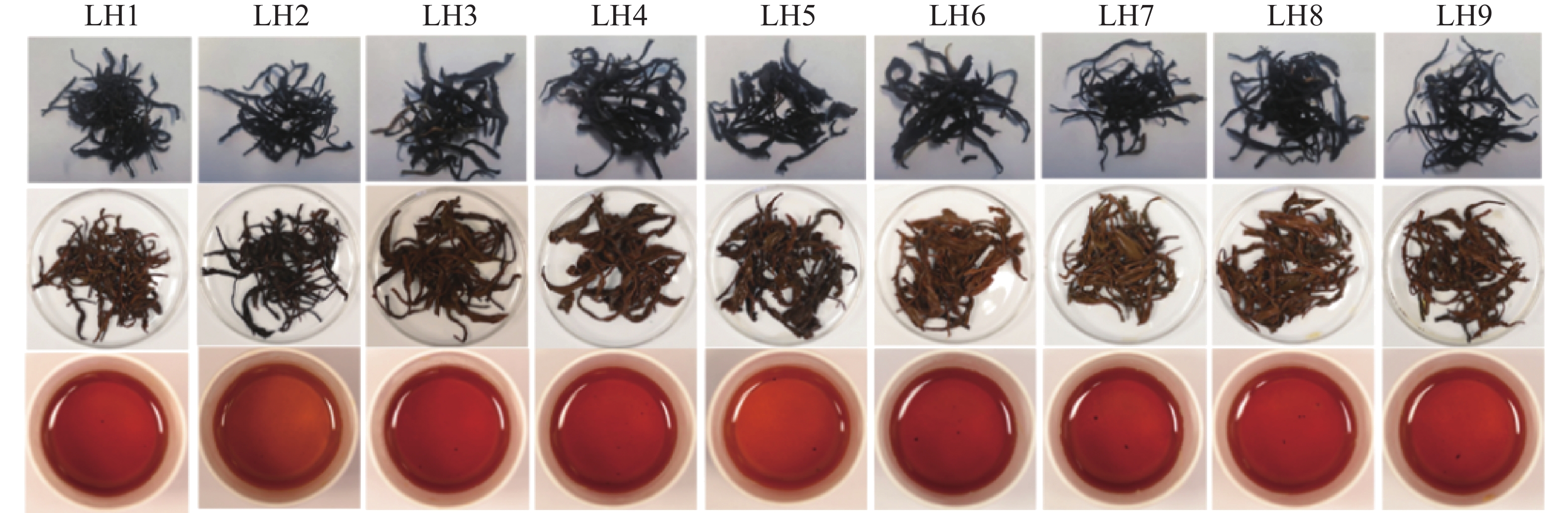

为探明海南大叶种红茶在复配加工中的品质演变规律,选取海南大叶种、云南大叶种及其不同比例复配红茶共9个样本,系统分析了复配比例、品种和季节对茶样感官特性,营养成分含量和挥发性成分的影响。结果表明,早春海南大叶种红茶在外形、汤色和口感等方面表现最佳(83.02分)。营养成分包括灰分、可溶性糖、总酚、总黄酮、儿茶素含量等是影响大叶种红茶滋味的重要因素。挥发性成分中芳樟醇、水杨酸甲酯、苯乙醛和α-紫罗兰酮等是决定大叶种红茶香气的关键化合物。复配比例、采样季节和品种是影响大叶种红茶成分组成和挥发性成分差异的因素。其中,20%海南+80%云南大叶种春茶复配样(LH6)感官总分(80.46分)最接近LH1,且显著高于其他复配样,其汤色靛红明亮,香气兼具蜜糖香、脂香与薄荷清凉感。综上,海南大叶种早春单品兼具感官优越性与功能成分富集特性,研究成果可明确海南大叶种在复配中的贡献阈值,揭示季节与品种对特征风味的调控机制。

为探明海南大叶种红茶在复配加工中的品质演变规律,选取海南大叶种、云南大叶种及其不同比例复配红茶共9个样本,系统分析了复配比例、品种和季节对茶样感官特性,营养成分含量和挥发性成分的影响。结果表明,早春海南大叶种红茶在外形、汤色和口感等方面表现最佳(83.02分)。营养成分包括灰分、可溶性糖、总酚、总黄酮、儿茶素含量等是影响大叶种红茶滋味的重要因素。挥发性成分中芳樟醇、水杨酸甲酯、苯乙醛和α-紫罗兰酮等是决定大叶种红茶香气的关键化合物。复配比例、采样季节和品种是影响大叶种红茶成分组成和挥发性成分差异的因素。其中,20%海南+80%云南大叶种春茶复配样(LH6)感官总分(80.46分)最接近LH1,且显著高于其他复配样,其汤色靛红明亮,香气兼具蜜糖香、脂香与薄荷清凉感。综上,海南大叶种早春单品兼具感官优越性与功能成分富集特性,研究成果可明确海南大叶种在复配中的贡献阈值,揭示季节与品种对特征风味的调控机制。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250083

摘要:

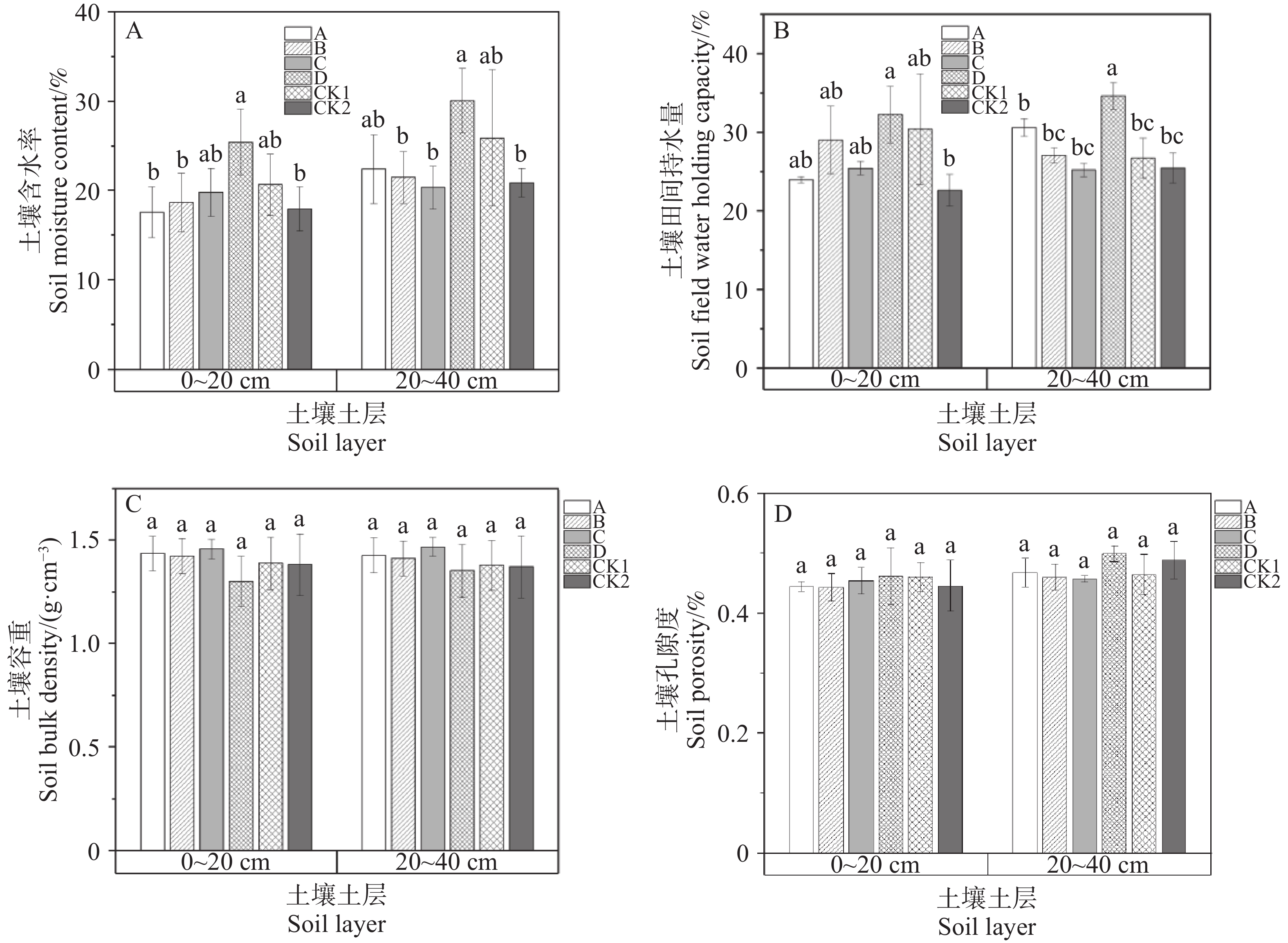

油茶为多年生木本油料树种,合理施肥对于油茶增产意义重大,其中合理的氮磷钾配比可提供均衡营养,对于提高油茶的生长和产量至关重要。为研制适合热区油茶林土壤状况的专用复合肥,我们采用4种权威的氮、磷、钾施肥配比施肥,然后对‘侯臣3号’(C. vietnamensis ‘Houchen 3’)油茶叶片养分含量、油茶林地土壤的理化性质和土壤酶活等指标进行测定,探讨不同氮磷钾配比对海南油茶林的影响。结果表明:施用不同氮磷钾配比复合肥均可显著提高油茶叶片的营养元素,以及油茶林土壤的理化性质和土壤酶活等指标。在提高叶片养分及土壤营养和生物活性方面,C(N∶P∶K = 1∶2∶2)和D(N∶P∶K = 10∶6∶8)氮磷钾配比总体上对热区油茶效果最好,特别是C处理和D处理对土壤速效钾的含量促进效果最大,分别在0~20 cm土层和20~40 cm土层比不施肥(CK2)对照提高了92.68%和116.17%,这对于针对性地提高海南油茶林地肥力和速效钾含量具有重要意义。论文结果对进一步筛选适合热区油茶的专用复合肥提供了数据,为油茶专用复合肥的后续研究奠定科学基础。

油茶为多年生木本油料树种,合理施肥对于油茶增产意义重大,其中合理的氮磷钾配比可提供均衡营养,对于提高油茶的生长和产量至关重要。为研制适合热区油茶林土壤状况的专用复合肥,我们采用4种权威的氮、磷、钾施肥配比施肥,然后对‘侯臣3号’(C. vietnamensis ‘Houchen 3’)油茶叶片养分含量、油茶林地土壤的理化性质和土壤酶活等指标进行测定,探讨不同氮磷钾配比对海南油茶林的影响。结果表明:施用不同氮磷钾配比复合肥均可显著提高油茶叶片的营养元素,以及油茶林土壤的理化性质和土壤酶活等指标。在提高叶片养分及土壤营养和生物活性方面,C(N∶P∶K = 1∶2∶2)和D(N∶P∶K = 10∶6∶8)氮磷钾配比总体上对热区油茶效果最好,特别是C处理和D处理对土壤速效钾的含量促进效果最大,分别在0~20 cm土层和20~40 cm土层比不施肥(CK2)对照提高了92.68%和116.17%,这对于针对性地提高海南油茶林地肥力和速效钾含量具有重要意义。论文结果对进一步筛选适合热区油茶的专用复合肥提供了数据,为油茶专用复合肥的后续研究奠定科学基础。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240187

摘要:

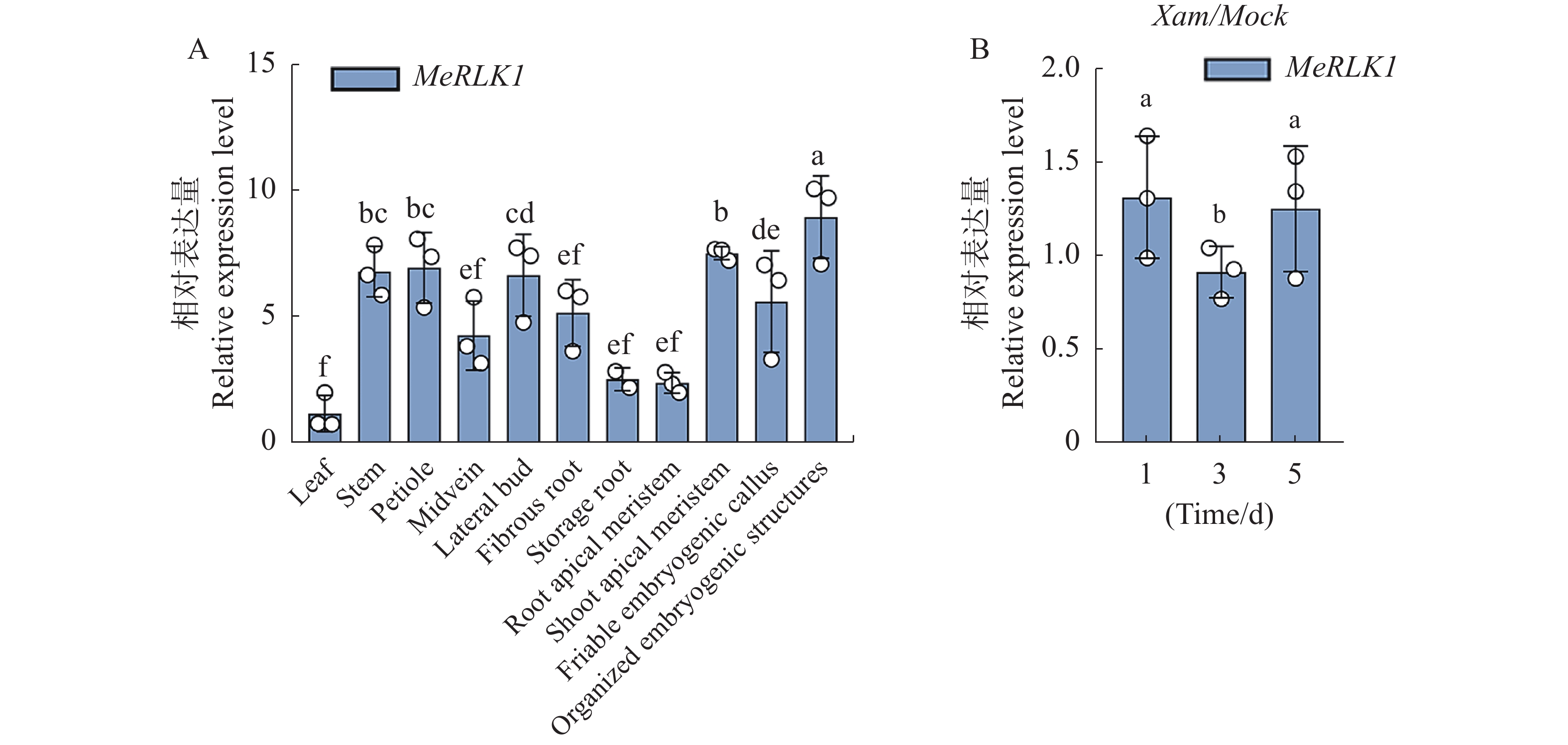

为了筛选出木薯(Manihot esculenta)中与MeRLK1(Receptor-like kinases 1)共同调控木薯抗病的相关蛋白,本研究通过酵母双杂交文库筛选,获得MeRLK1蛋白的24个候选互作蛋白,包括Heat shock protein(Hsp)、ADP-ribosylation factor 1(ARF1)和Aquaporin transported protein(AQP)等。进一步分析MeRLK1与24个候选互作基因时空表达相关性,结果发现,在不同组织部位和在胁迫条件下Pentatricopeptide repeat 2(PPR2)、BR-signaling kinase(BSK)等基因表达与MeRLK1存在较高的相关性(R>0.7)。在筛选的基础上,构建油菜素内酯(Brassinosteroid,BR)信号通路相关蛋白MeBSK全长序列载体,通过酵母双杂交实验发现,MeRLK1与MeBSK可能存在互作关系,后续将需要进一步通过BiFC验证体内互作。

为了筛选出木薯(Manihot esculenta)中与MeRLK1(Receptor-like kinases 1)共同调控木薯抗病的相关蛋白,本研究通过酵母双杂交文库筛选,获得MeRLK1蛋白的24个候选互作蛋白,包括Heat shock protein(Hsp)、ADP-ribosylation factor 1(ARF1)和Aquaporin transported protein(AQP)等。进一步分析MeRLK1与24个候选互作基因时空表达相关性,结果发现,在不同组织部位和在胁迫条件下Pentatricopeptide repeat 2(PPR2)、BR-signaling kinase(BSK)等基因表达与MeRLK1存在较高的相关性(R>0.7)。在筛选的基础上,构建油菜素内酯(Brassinosteroid,BR)信号通路相关蛋白MeBSK全长序列载体,通过酵母双杂交实验发现,MeRLK1与MeBSK可能存在互作关系,后续将需要进一步通过BiFC验证体内互作。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250029

摘要:

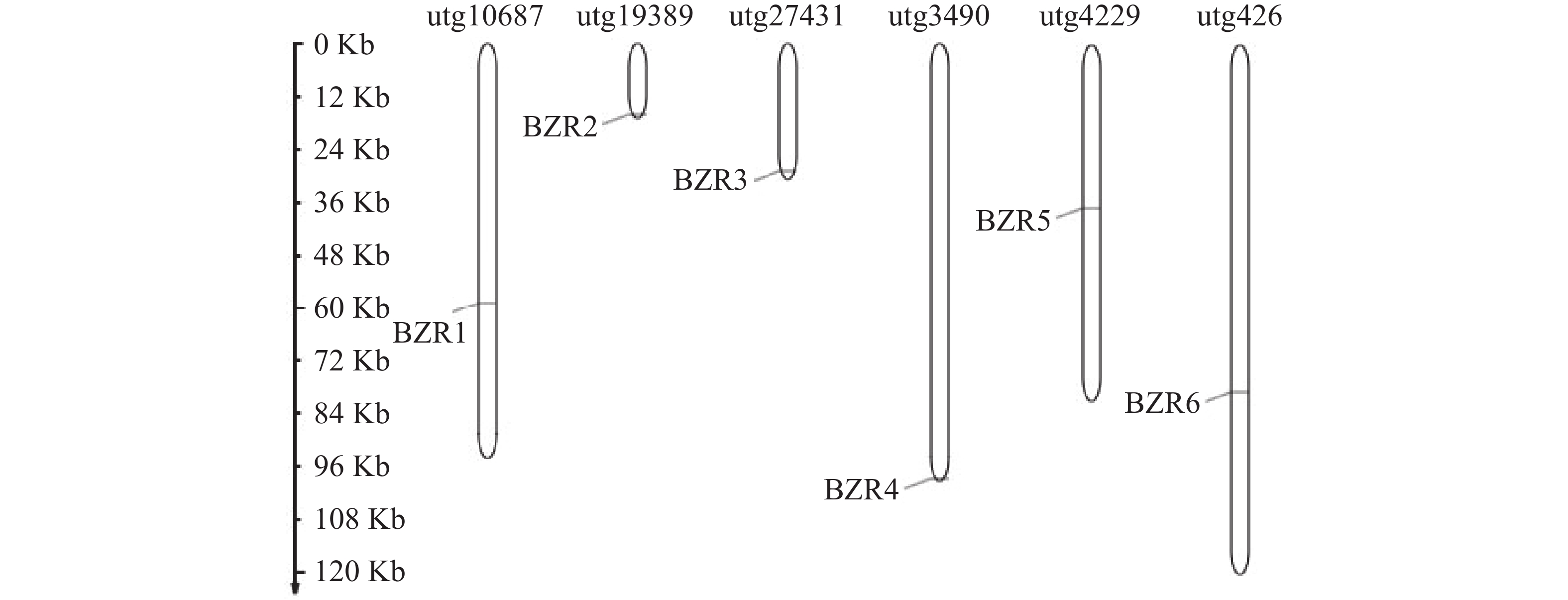

为了进一步了解TkBZRs基因在橡胶草(Taraxacum kok-saghyz)生长发育和抵抗逆境中的作用,本研究通过分析橡胶草的全基因组测序数据,对TkBZR/BES家族基因进行鉴定分析,得到了6个TkBZR/BES家族成员,分别命名为TkBZR1至TkBZR6,并探讨其在染色体上的分布、结构域特征、组织特异性和时空表达特征。结果显示,6个TkBZR/BES家族成员分布在6条独立的骨架上。系统发育树显示TkBZR/BES基因家族成员在进化上保守,橡胶草与莴苣的基因聚类在同一亚组,表明两者之间可能存在较近的亲缘关系。基因结构和保守结构域分析结果显示,除了TkBZR5外,其余TkBZR基因都包含2个外显子和1个内含子,所有成员都展示了高度保守的BES1_N结构域。表达模式分析发现,有5个成员在所有5个组织中表达,1个成员几乎不表达。此外,成功克隆获得表达丰度最高的TkBZR2基因,该基因编码307个氨基酸。将TkBZR2同源重组至原核表达载体上,重组成功后转入大肠杆菌E. coli BL21(DE3)中并表达TkBZR2重组蛋白。

为了进一步了解TkBZRs基因在橡胶草(Taraxacum kok-saghyz)生长发育和抵抗逆境中的作用,本研究通过分析橡胶草的全基因组测序数据,对TkBZR/BES家族基因进行鉴定分析,得到了6个TkBZR/BES家族成员,分别命名为TkBZR1至TkBZR6,并探讨其在染色体上的分布、结构域特征、组织特异性和时空表达特征。结果显示,6个TkBZR/BES家族成员分布在6条独立的骨架上。系统发育树显示TkBZR/BES基因家族成员在进化上保守,橡胶草与莴苣的基因聚类在同一亚组,表明两者之间可能存在较近的亲缘关系。基因结构和保守结构域分析结果显示,除了TkBZR5外,其余TkBZR基因都包含2个外显子和1个内含子,所有成员都展示了高度保守的BES1_N结构域。表达模式分析发现,有5个成员在所有5个组织中表达,1个成员几乎不表达。此外,成功克隆获得表达丰度最高的TkBZR2基因,该基因编码307个氨基酸。将TkBZR2同源重组至原核表达载体上,重组成功后转入大肠杆菌E. coli BL21(DE3)中并表达TkBZR2重组蛋白。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250035

摘要:

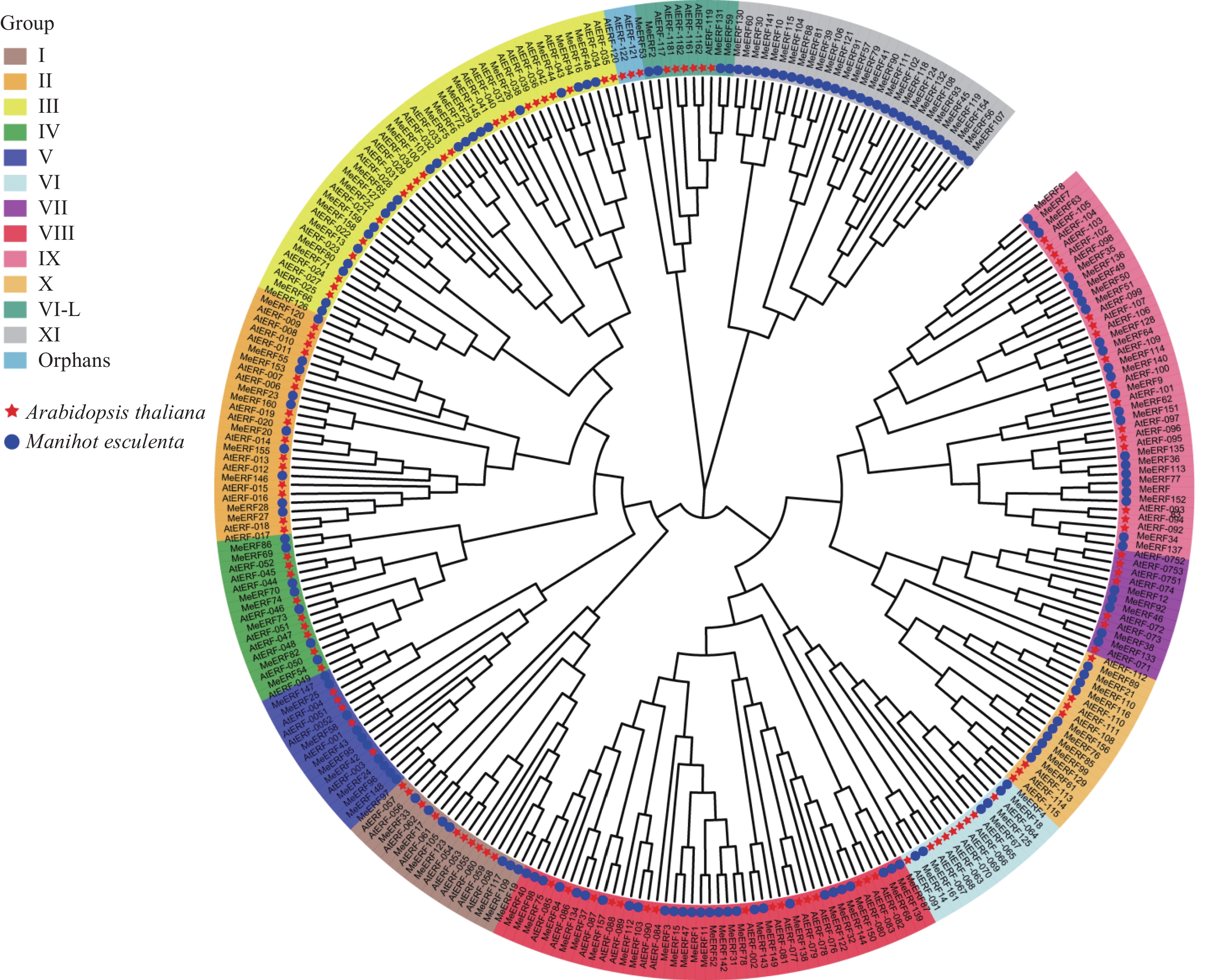

为了探究木薯(Manihot esculenta)ERF基因家族Ⅶ亚族在木薯应对生物胁迫中的潜在功能,本研究对该家族进行进行了全基因组扫描,在木薯基因组中鉴定了161个ERF基因,将其分为13个亚族。对Ⅶ亚族成员进行保守结构域、启动子顺式作用元件、互作蛋白、靶基因及表达模式分析。结果表明,该亚族成员均含有一个保守的AP2结构域,其启动子区域包含13种与植物生长发育、环境胁迫响应相关的顺式作用元件。表达模式分析发现,MeERF46、MeERF133、MeERF92基因均积极响应Xpm侵染,其中MeERF92表达量变化最显著;WGCNA和蛋白互作网络分析显示MeERF92可能参与了氧化应激过程,而MeERF133广泛参与了糖酵解过程。以上结果为深入研究ERF在木薯应答生物胁迫中的功能和作用机制提供了候选基因。

为了探究木薯(Manihot esculenta)ERF基因家族Ⅶ亚族在木薯应对生物胁迫中的潜在功能,本研究对该家族进行进行了全基因组扫描,在木薯基因组中鉴定了161个ERF基因,将其分为13个亚族。对Ⅶ亚族成员进行保守结构域、启动子顺式作用元件、互作蛋白、靶基因及表达模式分析。结果表明,该亚族成员均含有一个保守的AP2结构域,其启动子区域包含13种与植物生长发育、环境胁迫响应相关的顺式作用元件。表达模式分析发现,MeERF46、MeERF133、MeERF92基因均积极响应Xpm侵染,其中MeERF92表达量变化最显著;WGCNA和蛋白互作网络分析显示MeERF92可能参与了氧化应激过程,而MeERF133广泛参与了糖酵解过程。以上结果为深入研究ERF在木薯应答生物胁迫中的功能和作用机制提供了候选基因。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250026

摘要:

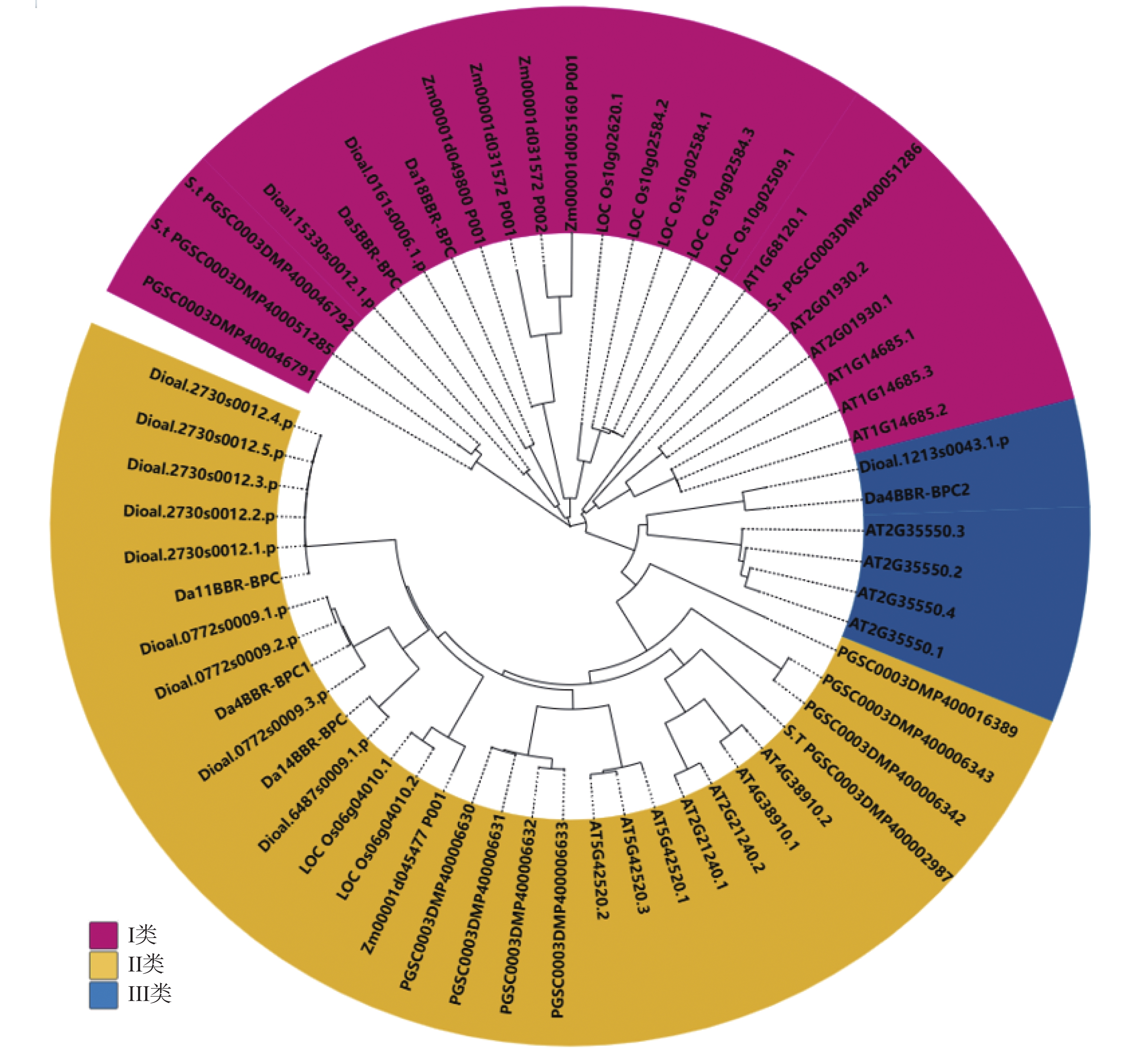

为了解参薯(Dioscorea alata)中BBR-BPC基因家族对其生长发育的调控作用,对参薯BBR-BPC基因家族的基因结构、系统进化、保守基序和编码蛋白理化性质进行分析,同时对BBR-BPC蛋白二级、三级结构进行预测,并验证了BBR-BPC基因与DELLA基因之间的互作关系。通过HMMsearch和BLAST分析,共在参薯基因组鉴定了6个BBR-BPC家族成员。这些基因蛋白特定存在差别明显,且存在可变剪切,共检测到10个剪接本。亚细胞定位分析发现,参薯BBR-BPC家族在细胞核内均有定位。Da4BBR-BPC2与参薯DaDELLA2的酵母双杂互作结果表明,Da4BBR-BPC2与DaDELLA2存在互作的关系,且发生在DaDELLA2基因的N端。

为了解参薯(Dioscorea alata)中BBR-BPC基因家族对其生长发育的调控作用,对参薯BBR-BPC基因家族的基因结构、系统进化、保守基序和编码蛋白理化性质进行分析,同时对BBR-BPC蛋白二级、三级结构进行预测,并验证了BBR-BPC基因与DELLA基因之间的互作关系。通过HMMsearch和BLAST分析,共在参薯基因组鉴定了6个BBR-BPC家族成员。这些基因蛋白特定存在差别明显,且存在可变剪切,共检测到10个剪接本。亚细胞定位分析发现,参薯BBR-BPC家族在细胞核内均有定位。Da4BBR-BPC2与参薯DaDELLA2的酵母双杂互作结果表明,Da4BBR-BPC2与DaDELLA2存在互作的关系,且发生在DaDELLA2基因的N端。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250015

摘要:

为研究巴西橡胶树(Hevea brasiliensis)bZIP转录因子在天然橡胶生物合成中的作用,本研究在实验室前期工作基础上,从橡胶树中克隆了1个bZIP类转录因子HbbZIP74基因,并对其进行了生物信息学分析和表达分析,成功构建pET28-HbbZIP74原核表达载体,在E. coli BL21(DE3)菌株中进行异源表达并对重组蛋白进行纯化。结果表明,HbbZIP74基因开放读码框(ORF)为486 bp,编码161个氨基酸,含有bZIP结构域,属于bZIP类转录因子S亚家族。HbbZIP74在胶乳和叶片中表达量较高,茉莉酸、脱落酸、乙烯和水杨酸可诱导胶乳中HbbZIP74表达。HbbZIP74-His重组蛋白异源表达最佳条件为1 mmol·L−1 IPTG, 37 ℃诱导3 h,但主要存在包涵体中。通过Ni-NTA亲和层析柱纯化获得大小约22 kDa的重组蛋白,与预期结果一致。该研究为进一步探究HbbZIP74在天然橡胶生物合成中的功能奠定了基础。

为研究巴西橡胶树(Hevea brasiliensis)bZIP转录因子在天然橡胶生物合成中的作用,本研究在实验室前期工作基础上,从橡胶树中克隆了1个bZIP类转录因子HbbZIP74基因,并对其进行了生物信息学分析和表达分析,成功构建pET28-HbbZIP74原核表达载体,在E. coli BL21(DE3)菌株中进行异源表达并对重组蛋白进行纯化。结果表明,HbbZIP74基因开放读码框(ORF)为486 bp,编码161个氨基酸,含有bZIP结构域,属于bZIP类转录因子S亚家族。HbbZIP74在胶乳和叶片中表达量较高,茉莉酸、脱落酸、乙烯和水杨酸可诱导胶乳中HbbZIP74表达。HbbZIP74-His重组蛋白异源表达最佳条件为1 mmol·L−1 IPTG, 37 ℃诱导3 h,但主要存在包涵体中。通过Ni-NTA亲和层析柱纯化获得大小约22 kDa的重组蛋白,与预期结果一致。该研究为进一步探究HbbZIP74在天然橡胶生物合成中的功能奠定了基础。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240185

摘要:

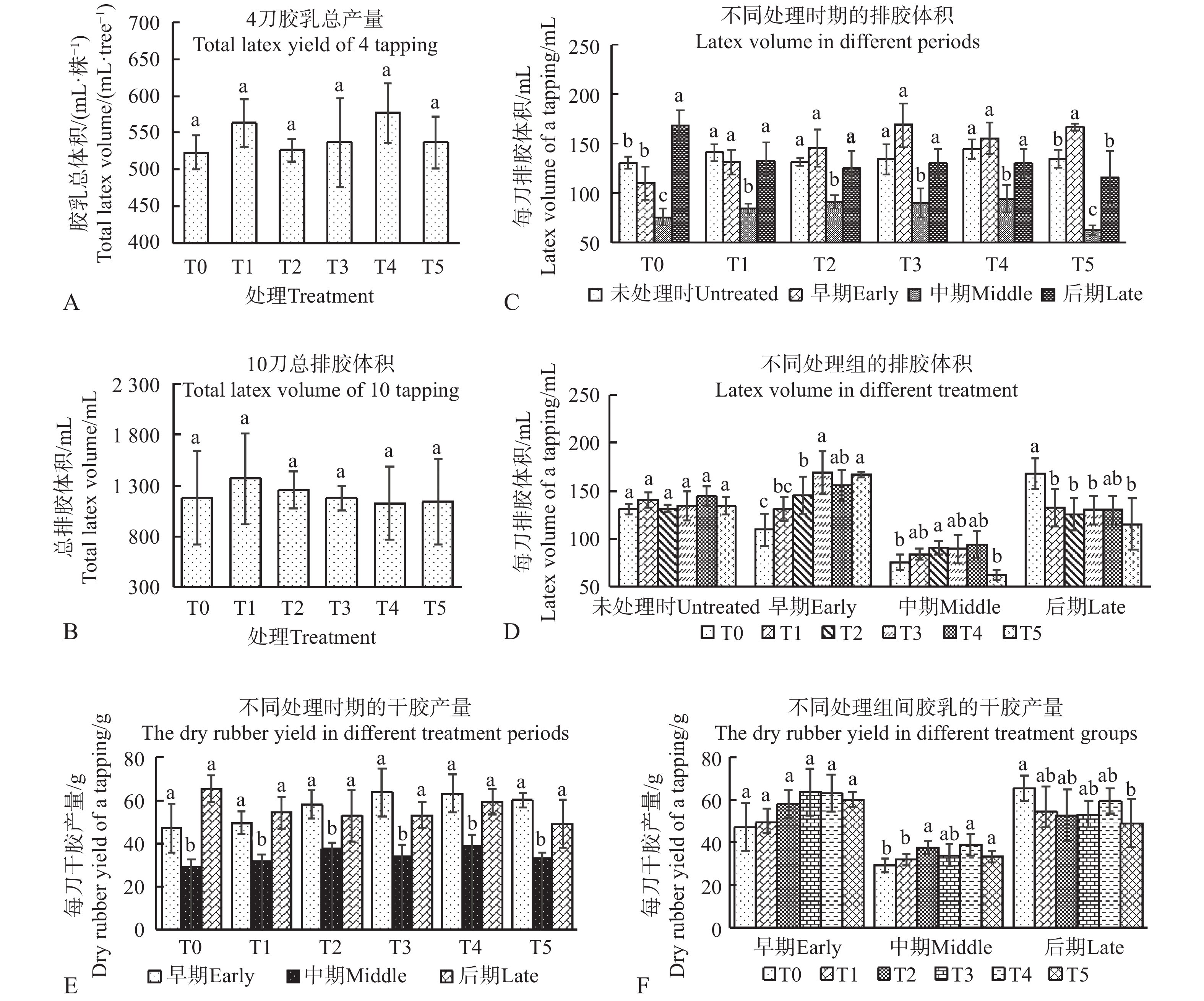

为明确铝胁迫对成龄橡胶树(Hevea brasiliensis)胶乳产量、生理参数和死皮病发生率的影响,以开割8年的‘热研7-33-97’橡胶树为材料,利用2个不同pH值的对照溶液(T0为超纯水,pH7.0;T1为用盐酸调节pH4.2的超纯水溶液)和4个浓度的AlCl3溶液(T2~T5分别为50、100、200和400 mmol·L−1的铝溶液,pH均为4.2)对割面进行处理,观察不同铝溶液处理早期,中期和后期橡胶树排胶体积、干胶产量、胶乳生理参数、死皮发生率和等级的变化。结果表明,割面铝处理早期的排胶体积和干胶产量增加,中期下降到与对照持平水平,后期低于对照,但10刀的总排胶体积和干胶产量与对照无显著差异;铝处理提高早中后3个时期胶乳的干胶含量、早期胶乳黄色体破裂指数和后期胶乳的硫醇含量,说明铝处理导致排胶能力变差;铝处理也导致早中后期胶乳蔗糖含量降低、后期胶乳镁离子浓度下降和无机磷浓度上升,说明铝处理也导致了产胶性能变差;另外,高浓度铝处理也会导致死皮发生率和死皮等级的增加。试验结果显示,高于50 mmol·L−1的铝溶液处理割面短期可以增加排胶体积,维持一定时期内干胶产量的稳定,但会导致排胶和产胶能力的下降,诱导死皮病发生,不利于维持长期胶乳产量的稳定。

为明确铝胁迫对成龄橡胶树(Hevea brasiliensis)胶乳产量、生理参数和死皮病发生率的影响,以开割8年的‘热研7-33-97’橡胶树为材料,利用2个不同pH值的对照溶液(T0为超纯水,pH7.0;T1为用盐酸调节pH4.2的超纯水溶液)和4个浓度的AlCl3溶液(T2~T5分别为50、100、200和400 mmol·L−1的铝溶液,pH均为4.2)对割面进行处理,观察不同铝溶液处理早期,中期和后期橡胶树排胶体积、干胶产量、胶乳生理参数、死皮发生率和等级的变化。结果表明,割面铝处理早期的排胶体积和干胶产量增加,中期下降到与对照持平水平,后期低于对照,但10刀的总排胶体积和干胶产量与对照无显著差异;铝处理提高早中后3个时期胶乳的干胶含量、早期胶乳黄色体破裂指数和后期胶乳的硫醇含量,说明铝处理导致排胶能力变差;铝处理也导致早中后期胶乳蔗糖含量降低、后期胶乳镁离子浓度下降和无机磷浓度上升,说明铝处理也导致了产胶性能变差;另外,高浓度铝处理也会导致死皮发生率和死皮等级的增加。试验结果显示,高于50 mmol·L−1的铝溶液处理割面短期可以增加排胶体积,维持一定时期内干胶产量的稳定,但会导致排胶和产胶能力的下降,诱导死皮病发生,不利于维持长期胶乳产量的稳定。

, 最新更新时间 , doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240201

摘要:

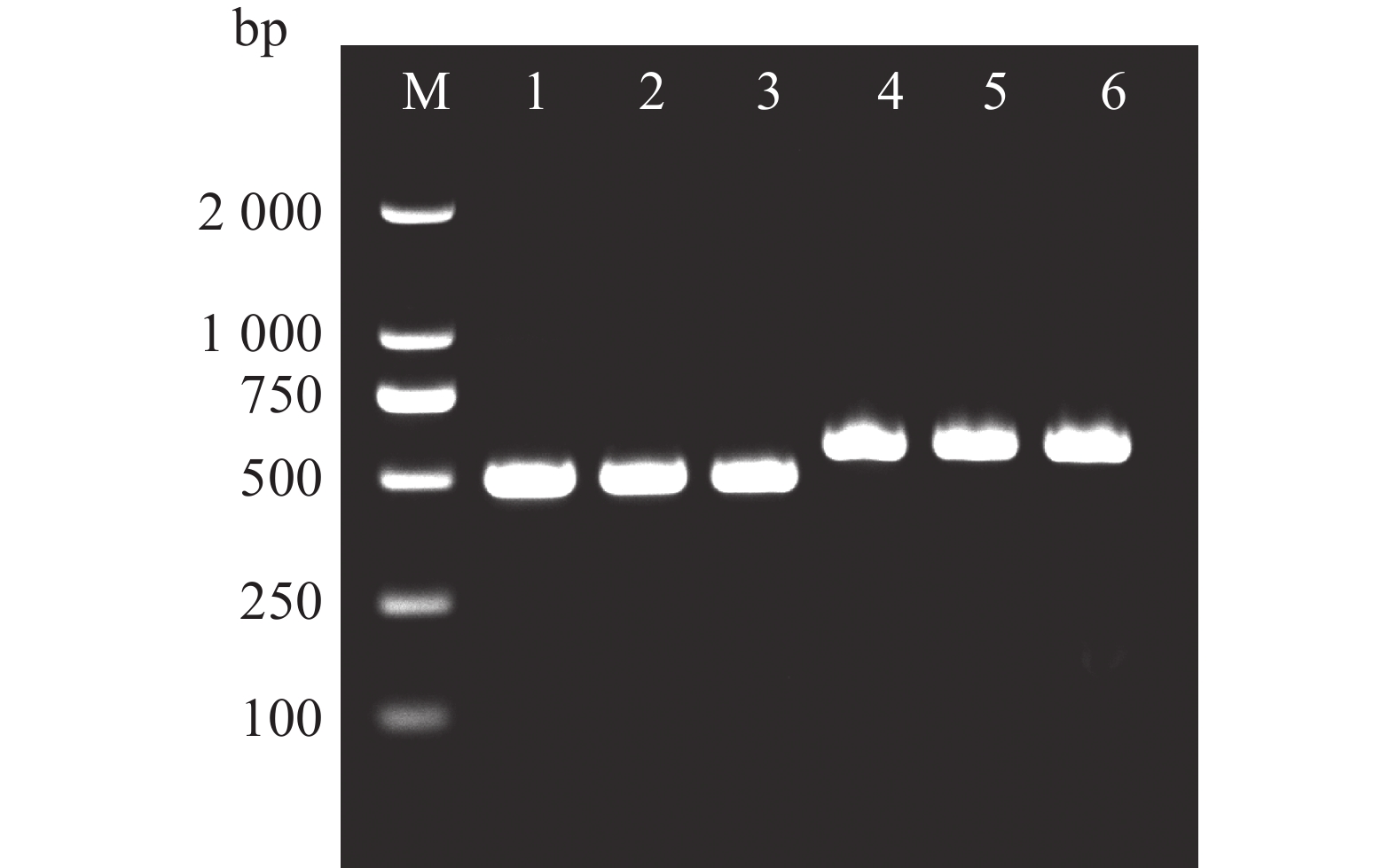

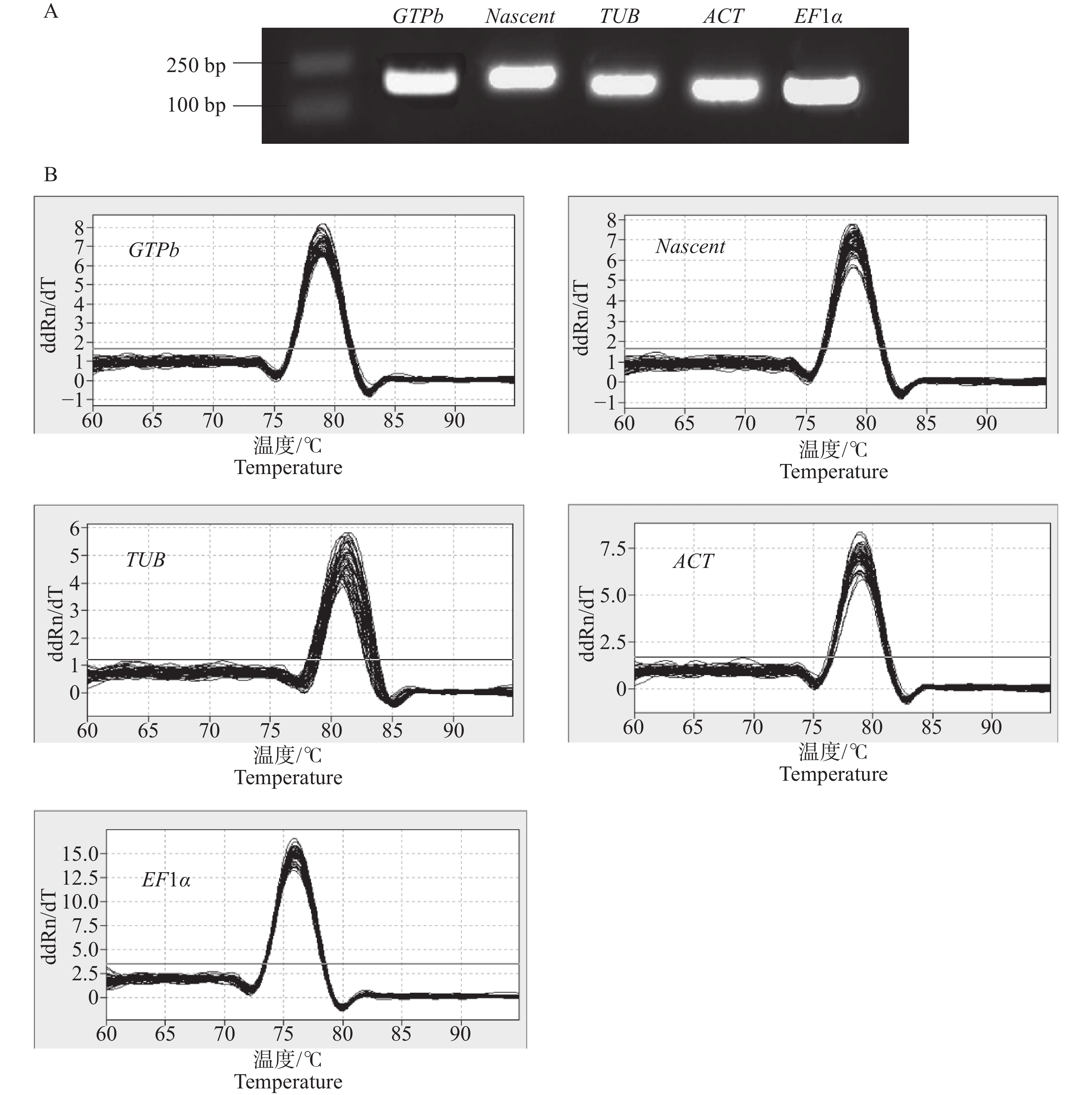

为筛选出菜豆黄单胞菌(Xanthomonas phaseoli pv. manihotis, Xpm)侵染木薯(Manihot esculenta)叶片后稳定表达的内参基因,确保后续基因功能研究的可靠性,以木薯抗病品种‘JG1301’和感病品种‘SC9’叶片为研究材料,在病原菌侵染后0、6、12、24、72和120 h时采样,对常用内参基因Nascent、EF1a、ACT、GTPb、TUB在接种不同时间点后的稳定性进行分析。结果表明:在Xpm侵染抗病品种‘JG1301’和感病品种‘SC9’木薯叶片后,5个内参基因表达量变化均有差异;使用Delta Ct、GeNorm、NormFinder和 BestKeeper软件对这些内参基因稳定性进行排序,并结合RefFinder软件 进行各内参基因稳定性的综合排名,结果发现,Xpm侵染木薯叶片后表达最稳定的内参基因为 EF1α。本研究筛选出了Xpm侵染木薯叶片后表达稳定的内参基因,为木薯响应Xpm基因表达和抗病基因的进一步挖掘奠定了基础。

为筛选出菜豆黄单胞菌(Xanthomonas phaseoli pv. manihotis, Xpm)侵染木薯(Manihot esculenta)叶片后稳定表达的内参基因,确保后续基因功能研究的可靠性,以木薯抗病品种‘JG1301’和感病品种‘SC9’叶片为研究材料,在病原菌侵染后0、6、12、24、72和120 h时采样,对常用内参基因Nascent、EF1a、ACT、GTPb、TUB在接种不同时间点后的稳定性进行分析。结果表明:在Xpm侵染抗病品种‘JG1301’和感病品种‘SC9’木薯叶片后,5个内参基因表达量变化均有差异;使用Delta Ct、GeNorm、NormFinder和 BestKeeper软件对这些内参基因稳定性进行排序,并结合RefFinder软件 进行各内参基因稳定性的综合排名,结果发现,Xpm侵染木薯叶片后表达最稳定的内参基因为 EF1α。本研究筛选出了Xpm侵染木薯叶片后表达稳定的内参基因,为木薯响应Xpm基因表达和抗病基因的进一步挖掘奠定了基础。

摘要

摘要 HTML全文

HTML全文

Email alert

Email alert RSS

RSS