2025年 16卷 第6期

2025, 16(6): 795-799.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250048

摘要:

本研究首次利用三亚新型电子加速器装置,以20 Gy为梯度设置80~200 Gy 7个辐射剂量组,对水稻(Oryza sativa)萌动种子进行诱变,对M1代水稻种子发芽势、发芽率、存活率、株高、结实率和千粒重等6个农艺性状进行统计分析,并对M2代进行表型突变筛选和分析。结果表明,不同剂量下M1代供试水稻材料除千粒重无明显变化和株高逐渐恢复至对照水平,其余农艺指标均随剂量的增加呈现下降趋势,且差异显著;在M2代中获得了抗病、早熟、晚熟、株高、分蘖数、芒长及种壳颜色突变的水稻植株,且突变率依次为:种壳颜色(0.234 9 %)>株高(0.214 8 %)>晚熟(0.134 2 %)>早熟(0.107 4 %)>芒长(0.080 5 %)>分蘖数(0.053 7 %)>抗病(0.040 3 %);确定水稻萌动种最佳辐射的剂量区间为140~160 Gy。

本研究首次利用三亚新型电子加速器装置,以20 Gy为梯度设置80~200 Gy 7个辐射剂量组,对水稻(Oryza sativa)萌动种子进行诱变,对M1代水稻种子发芽势、发芽率、存活率、株高、结实率和千粒重等6个农艺性状进行统计分析,并对M2代进行表型突变筛选和分析。结果表明,不同剂量下M1代供试水稻材料除千粒重无明显变化和株高逐渐恢复至对照水平,其余农艺指标均随剂量的增加呈现下降趋势,且差异显著;在M2代中获得了抗病、早熟、晚熟、株高、分蘖数、芒长及种壳颜色突变的水稻植株,且突变率依次为:种壳颜色(

2025, 16(6): 800-808.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250080

摘要:

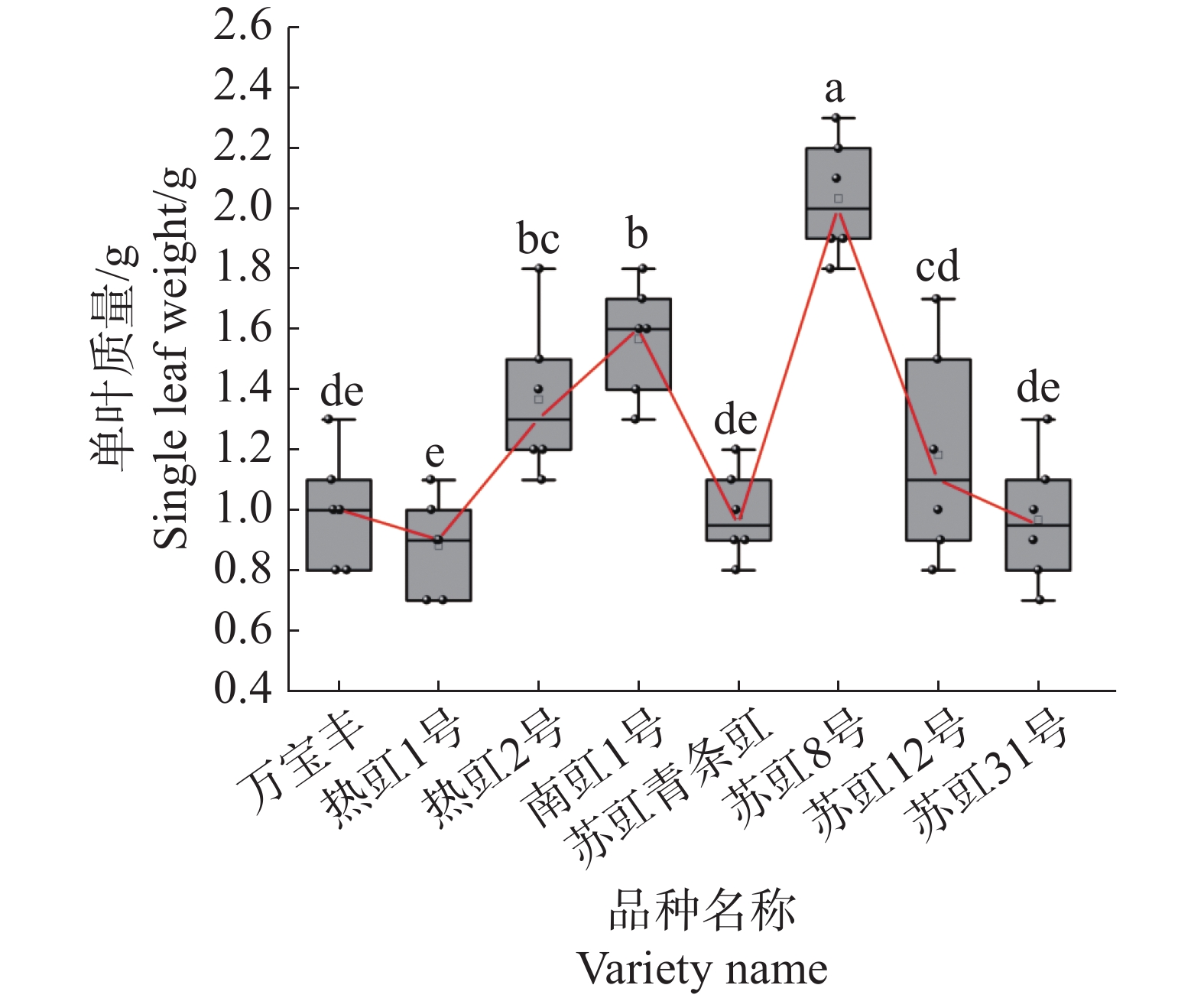

本研究针对海南豇豆(Vigna unguiculata)生产中植株徒长、病虫害频发及品种抗逆性不足等问题,开展化学—物理协同防控技术与品种适应性综合评价。在全围网防虫网设施下,系统评价8个主栽品种的生长特性与产量表现。结果表明,‘苏豇8号’始花期最早,‘苏豇12号’嫩荚重最高(33.28 g),‘热豇2号’与‘南豇1号’叶片鲜重达较高水平,分别为1.8 g和2.0 g;设置磷酸二氢钾、“爱苗+磷酸二氢钾”、敌力脱3种处理开展控旺压苗,其中,“爱苗+磷酸二氢钾”控旺处理在抑制株高、提升产量等方面效果最佳,嫩荚增重37.64 %、增长20.28 %,单次采收条数增长61.34 %;不同的密度试验中4粒·穴−1的播种密度利于平衡种内竞争与互助,嫩荚重最高(32.87 g),单次采收252条。田间主要害虫蓟马危害程度存在品种差异,其中对‘热豇2号’与‘南豇1号’危害最轻。不同播种密度下,穴播4粒时蓟马危害程度最低。豇豆锈病呈持续加重趋势,在4月初(豇豆生长后期)达到发病高峰。本研究构建的协同防控体系与品种适配模型,为海南豇豆产业提质增效提供了技术支撑。

本研究针对海南豇豆(Vigna unguiculata)生产中植株徒长、病虫害频发及品种抗逆性不足等问题,开展化学—物理协同防控技术与品种适应性综合评价。在全围网防虫网设施下,系统评价8个主栽品种的生长特性与产量表现。结果表明,‘苏豇8号’始花期最早,‘苏豇12号’嫩荚重最高(33.28 g),‘热豇2号’与‘南豇1号’叶片鲜重达较高水平,分别为1.8 g和2.0 g;设置磷酸二氢钾、“爱苗+磷酸二氢钾”、敌力脱3种处理开展控旺压苗,其中,“爱苗+磷酸二氢钾”控旺处理在抑制株高、提升产量等方面效果最佳,嫩荚增重37.64 %、增长20.28 %,单次采收条数增长61.34 %;不同的密度试验中4粒·穴−1的播种密度利于平衡种内竞争与互助,嫩荚重最高(32.87 g),单次采收252条。田间主要害虫蓟马危害程度存在品种差异,其中对‘热豇2号’与‘南豇1号’危害最轻。不同播种密度下,穴播4粒时蓟马危害程度最低。豇豆锈病呈持续加重趋势,在4月初(豇豆生长后期)达到发病高峰。本研究构建的协同防控体系与品种适配模型,为海南豇豆产业提质增效提供了技术支撑。

2025, 16(6): 809-818.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250010

摘要:

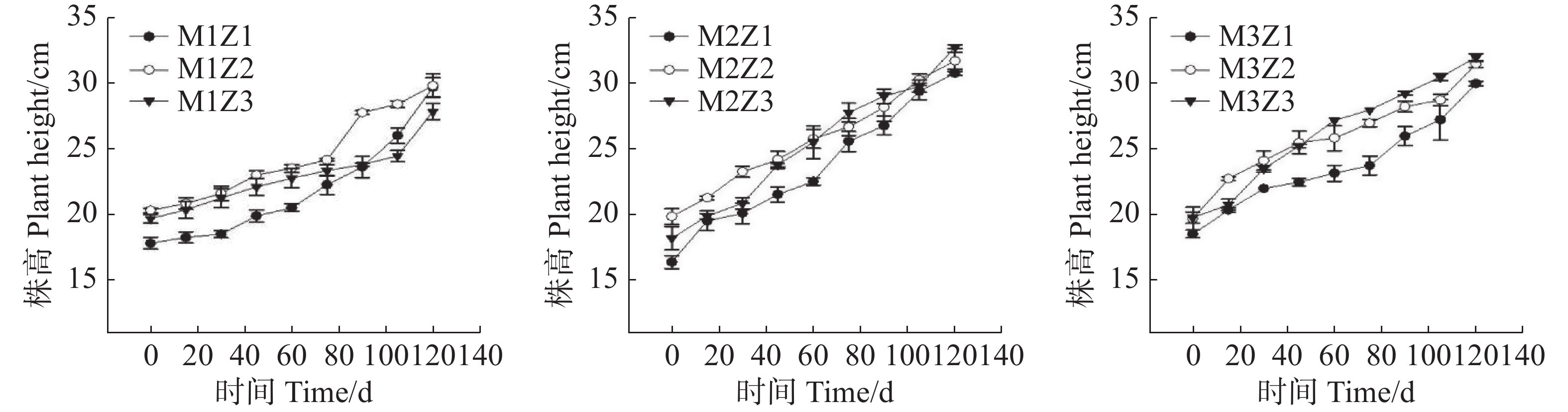

为探究镁锌协同缺乏对‘海贡蕉’(Musa AA)幼苗生长及叶片光合作用的影响,分别以镁(Mg)、锌(Zn)两种元素正常含量的0%、50%、100%对其进行缺素处理。结果表明,生长第120天,Mg、Zn协同缺乏处理抑制‘海贡蕉’幼苗的生长及光合生理。正常处理下株高为32 cm、茎粗为8.65 cm、总根长为1 051.47 cm;缺乏处理株高、茎粗、总根长均有不同程度降低,叶片无显著差异,不同处理下株高相对生长率具有一定的差异性。光合特性方面,正常处理与缺乏处理在SPAD值、Pn值、Tr值、Ci值、Gs值等指标上也有明显差距,且缺乏处理下Y(Ⅱ)值、Fv/Fm值降低,NPQ值波动。本研究监测了Mg、Zn缺乏下‘海贡蕉’幼苗的生长及光合生理,为制定精准养分管理方案提供参考。

为探究镁锌协同缺乏对‘海贡蕉’(Musa AA)幼苗生长及叶片光合作用的影响,分别以镁(Mg)、锌(Zn)两种元素正常含量的0%、50%、100%对其进行缺素处理。结果表明,生长第120天,Mg、Zn协同缺乏处理抑制‘海贡蕉’幼苗的生长及光合生理。正常处理下株高为32 cm、茎粗为8.65 cm、总根长为1 051.47 cm;缺乏处理株高、茎粗、总根长均有不同程度降低,叶片无显著差异,不同处理下株高相对生长率具有一定的差异性。光合特性方面,正常处理与缺乏处理在SPAD值、Pn值、Tr值、Ci值、Gs值等指标上也有明显差距,且缺乏处理下Y(Ⅱ)值、Fv/Fm值降低,NPQ值波动。本研究监测了Mg、Zn缺乏下‘海贡蕉’幼苗的生长及光合生理,为制定精准养分管理方案提供参考。

2025, 16(6): 819-828.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250033

摘要:

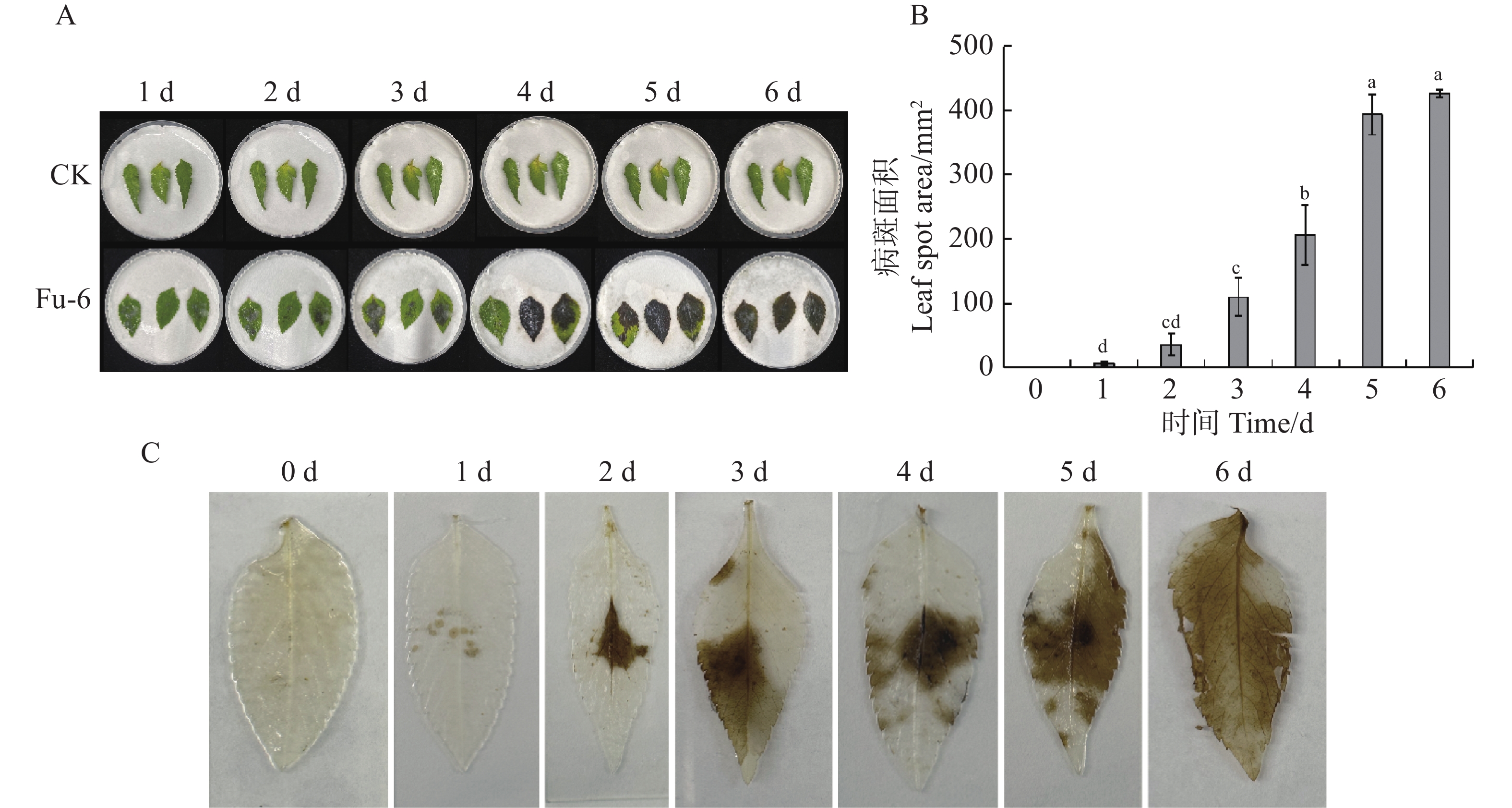

白花鬼针草(Bidens pilosa )是华南地区广泛分布的入侵性杂草,也是多种旱地作物的伴生植物之一,同时也是一些广谱性病原菌的中间携带者。本研究发现一种叶斑病在白花鬼针草种群中发生,为进一步了解其致病原因,采用组织分离法对病叶进行病原菌分离,离体叶片接种法对病菌进行致病性测定,并通过形态学观察,结合rDNA-ITS和tef1序列联合构建系统发育树明确病原种类,初步探究不同温度、光照、培养基、pH、碳源、氮源等对病原菌菌落生长的影响。结果表明,该病原菌为可可毛色二孢(Lasiodiplodia theobromae),可致白花鬼针草叶片枯萎和腐烂,适宜该菌株菌落生长的温度为28 ℃、pH6,马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA)、蔗糖、硝酸钠分别是其菌落生长的最适培养基、碳源和氮源。

白花鬼针草(Bidens pilosa )是华南地区广泛分布的入侵性杂草,也是多种旱地作物的伴生植物之一,同时也是一些广谱性病原菌的中间携带者。本研究发现一种叶斑病在白花鬼针草种群中发生,为进一步了解其致病原因,采用组织分离法对病叶进行病原菌分离,离体叶片接种法对病菌进行致病性测定,并通过形态学观察,结合rDNA-ITS和tef1序列联合构建系统发育树明确病原种类,初步探究不同温度、光照、培养基、pH、碳源、氮源等对病原菌菌落生长的影响。结果表明,该病原菌为可可毛色二孢(Lasiodiplodia theobromae),可致白花鬼针草叶片枯萎和腐烂,适宜该菌株菌落生长的温度为28 ℃、pH6,马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA)、蔗糖、硝酸钠分别是其菌落生长的最适培养基、碳源和氮源。

2025, 16(6): 829-841.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250040

摘要:

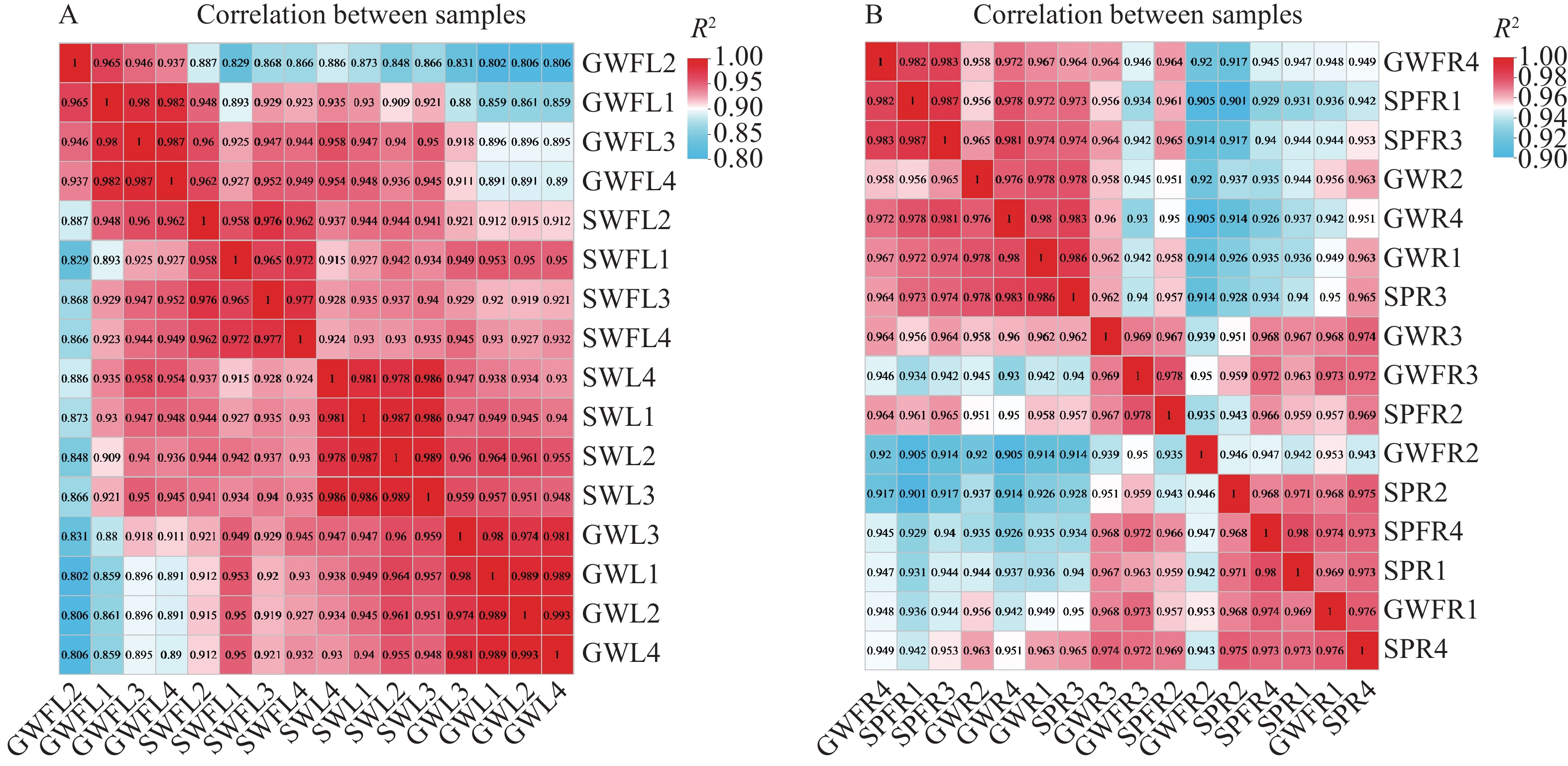

为解析南瓜(Cucurbita spp.)嫁接提高冬瓜(Benincasa hispida(Thunb.)Cogn.)枯萎病抗性的分子机制,本研究以‘海砧1号’南瓜、‘铁柱2号’冬瓜作为材料,采用插接法嫁接或自接(自接指砧木与接穗均来自同一种材料)获得嫁接冬瓜(GW)、自接冬瓜(SW)和自接南瓜(SP)3种幼苗,将其种植在8.0×105 CFU·g−1尖孢镰刀菌接菌浓度土壤中,以0 CFU·g−1接菌浓度土壤为对照,培养5天后采集根部和叶片样品进行转录组测序,分析差异表达基因。结果表明,在叶片与根部中分别筛选出284个与2个潜在的抗病基因。对其进行GO与KEGG分析发现,苯丙烷生物合成是嫁接冬瓜叶片与根部共有的代谢通路;利用DRAGO 3对潜在抗病基因进行结构域预测,预测出16个与植物抗病相关的基因,主要与模式触发免疫(pattern-triggered immunity, PTI)途径有关;对叶片与根部中所有转录组序列进行转录因子(Transcription factor,TF)分析,分别鉴定出2 828个和5 426个差异表达TFs,其中,共有的大量转录因子集中在MYB、b HLH、ERF与NAC等转录因子家族上。综上可推测,苯丙烷生物合成、MYB、b HLH、ERF与NAC等转录因子在防御尖孢镰刀菌侵染上发挥重要作用。

为解析南瓜(Cucurbita spp.)嫁接提高冬瓜(Benincasa hispida(Thunb.)Cogn.)枯萎病抗性的分子机制,本研究以‘海砧1号’南瓜、‘铁柱2号’冬瓜作为材料,采用插接法嫁接或自接(自接指砧木与接穗均来自同一种材料)获得嫁接冬瓜(GW)、自接冬瓜(SW)和自接南瓜(SP)3种幼苗,将其种植在8.0×105 CFU·g−1尖孢镰刀菌接菌浓度土壤中,以0 CFU·g−1接菌浓度土壤为对照,培养5天后采集根部和叶片样品进行转录组测序,分析差异表达基因。结果表明,在叶片与根部中分别筛选出284个与2个潜在的抗病基因。对其进行GO与KEGG分析发现,苯丙烷生物合成是嫁接冬瓜叶片与根部共有的代谢通路;利用DRAGO 3对潜在抗病基因进行结构域预测,预测出16个与植物抗病相关的基因,主要与模式触发免疫(pattern-triggered immunity, PTI)途径有关;对叶片与根部中所有转录组序列进行转录因子(Transcription factor,TF)分析,分别鉴定出2 828个和5 426个差异表达TFs,其中,共有的大量转录因子集中在MYB、b HLH、ERF与NAC等转录因子家族上。综上可推测,苯丙烷生物合成、MYB、b HLH、ERF与NAC等转录因子在防御尖孢镰刀菌侵染上发挥重要作用。

2025, 16(6): 842-854.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250024

摘要:

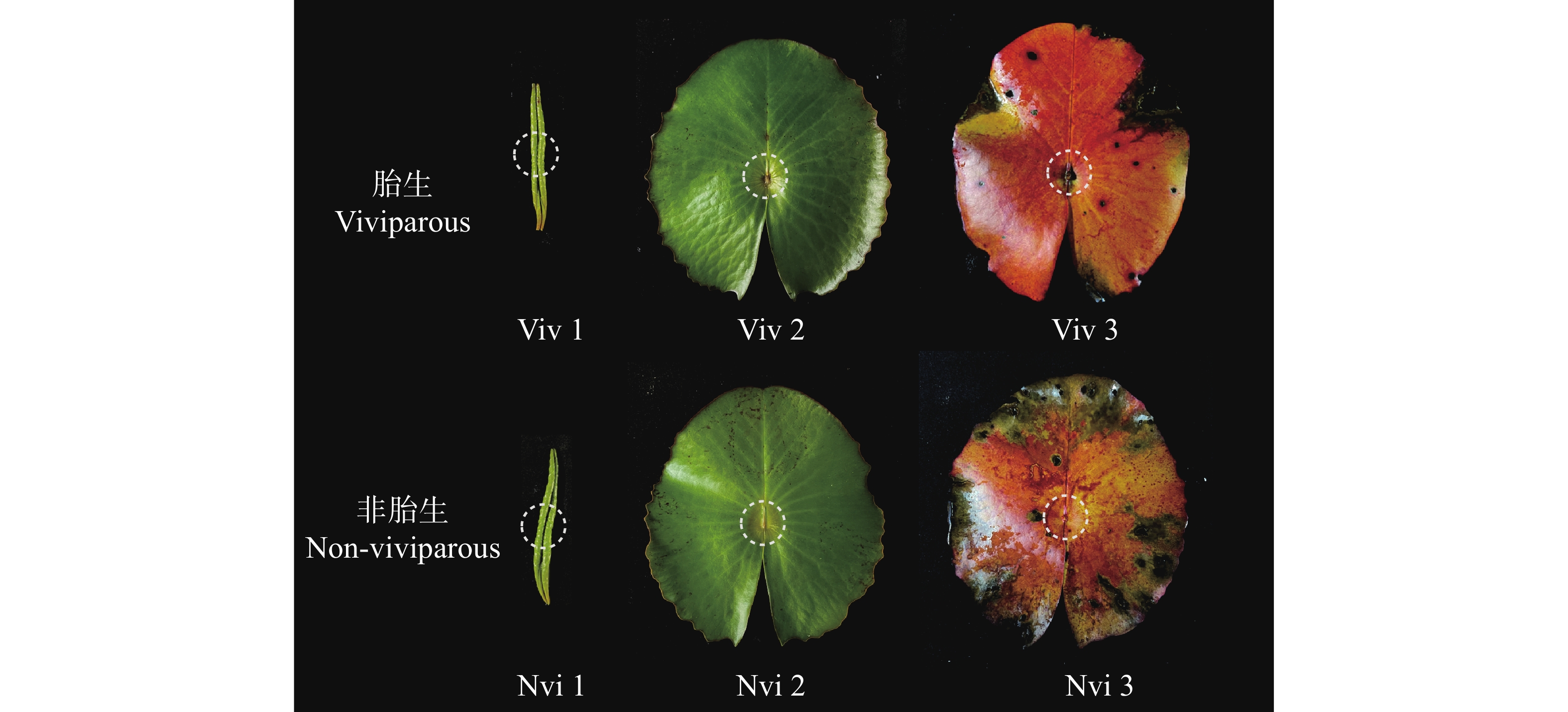

KNOX基因家族是编码同源异型盒蛋白的转录因子,在植物生长发育过程中起着重要的调控作用。为了解KNOX基因家族的生物信息特征及其在睡莲 (Nymphaea) 胎生苗发生过程中可能发挥的作用,本研究通过生物信息学方法从睡莲基因组中鉴定到15个KNOX基因,发现其分布于1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、13号染色体上,并对其理化性质、顺式作用元件及物种共线性等进行了分析。理化性质分析结果表明,睡莲KNOX编码249~2 270 个氨基酸,预测均为亲水性蛋白,分子质量在2.84~24.95 kDa之间,其成员基因主要位于细胞核。大多数睡莲KNOX基因含有典型KNOX1、KNOX2、ELK、Homeobox_KN 4种蛋白保守结构域;根据睡莲KNOX基因家族的结构特征和系统发育分析,将其分为Class Ⅰ和Class Ⅱ 2类,其中,Class Ⅱ-B可能是睡莲特有的类别。种间共线性分析发现,睡莲KNOX基因家族成员中有13个与拟南芥(Arabidopsis thaliana)、番茄 (Solanum lycopersicum)、水稻 (Oryza sativa) 和玉米 (Zea mays) 的KNOX基因均存在共线性关系,且与番茄的同源性最高。启动子顺式作用元件分析发现,睡莲KNOX基因家族含有较多与生长发育、激素和胁迫响应相关的顺式作用元件。通过不同时期叶片的表达模式分析发现,Ⅰ类NcKNOX基因极有可能对睡莲叶片胎生芽的产生和发育起到关键作用。

KNOX基因家族是编码同源异型盒蛋白的转录因子,在植物生长发育过程中起着重要的调控作用。为了解KNOX基因家族的生物信息特征及其在睡莲 (Nymphaea) 胎生苗发生过程中可能发挥的作用,本研究通过生物信息学方法从睡莲基因组中鉴定到15个KNOX基因,发现其分布于1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、13号染色体上,并对其理化性质、顺式作用元件及物种共线性等进行了分析。理化性质分析结果表明,睡莲KNOX编码249~

2025, 16(6): 855-864.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250078

摘要:

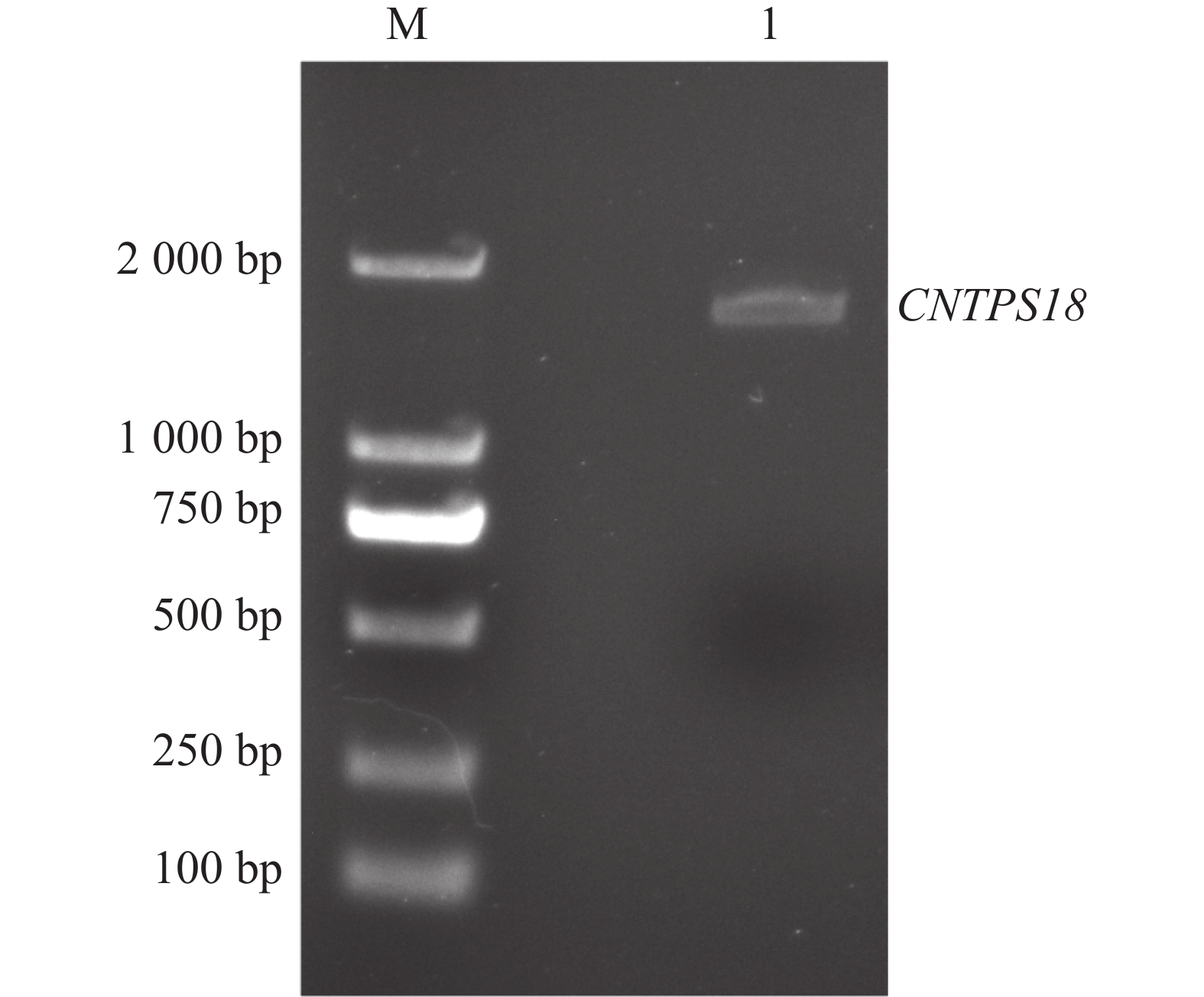

奇楠种质是白木香[Aquilaria sinensis (Lour.) Spreng.]的一种新化学型种质,具有结香快和质量高的优良特性。倍半萜合酶是沉香特征成分倍半萜生物合成的关键酶,为了探究倍半萜合酶基因在高品质奇楠沉香形成过程中的作用,本研究成功克隆了奇楠种质中重要的倍半萜合酶基因CNTPS18,对其序列进行了生物信息学分析并检测了CNTPS18基因在奇楠种质受到伤害诱导后的表达模式。研究结果显示,该基因CDS全长1632 bp,其编码蛋白主要分布在细胞质基质中,无跨膜结构,具有不稳定性和亲水性,属于非分泌蛋白;CNTPS18蛋白具有Terpene synthase-like、Terpene cyclases、class 1、plant等8个倍半萜合酶的保守结构域,三级结构与Vetispiradiene synthase的一致性很高; CNTPS18在进化上与同属的马来沉香和Aquilaria agallochum的TPS基因最为接近,与木棉亚科的榴莲和锦葵亚科的哥伦比亚锦葵处于同一分支,显示出同为锦葵目下的亲缘关系;CNTPS18在茎中的表达水平最高,其次是根和果实,最低的是叶和种子。同时,CNTPS18在奇楠种质伤害诱导结香15 d以后高度表达,推测其协助奇楠种质稳定积累次生代谢产物以抵御伤害胁迫。本研究的开展为探索奇楠种质结香机制和进一步分析CNTPSs的功能提供了一定的分子生物学依据。

奇楠种质是白木香[Aquilaria sinensis (Lour.) Spreng.]的一种新化学型种质,具有结香快和质量高的优良特性。倍半萜合酶是沉香特征成分倍半萜生物合成的关键酶,为了探究倍半萜合酶基因在高品质奇楠沉香形成过程中的作用,本研究成功克隆了奇楠种质中重要的倍半萜合酶基因CNTPS18,对其序列进行了生物信息学分析并检测了CNTPS18基因在奇楠种质受到伤害诱导后的表达模式。研究结果显示,该基因CDS全长

2025, 16(6): 865-872.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250054

摘要:

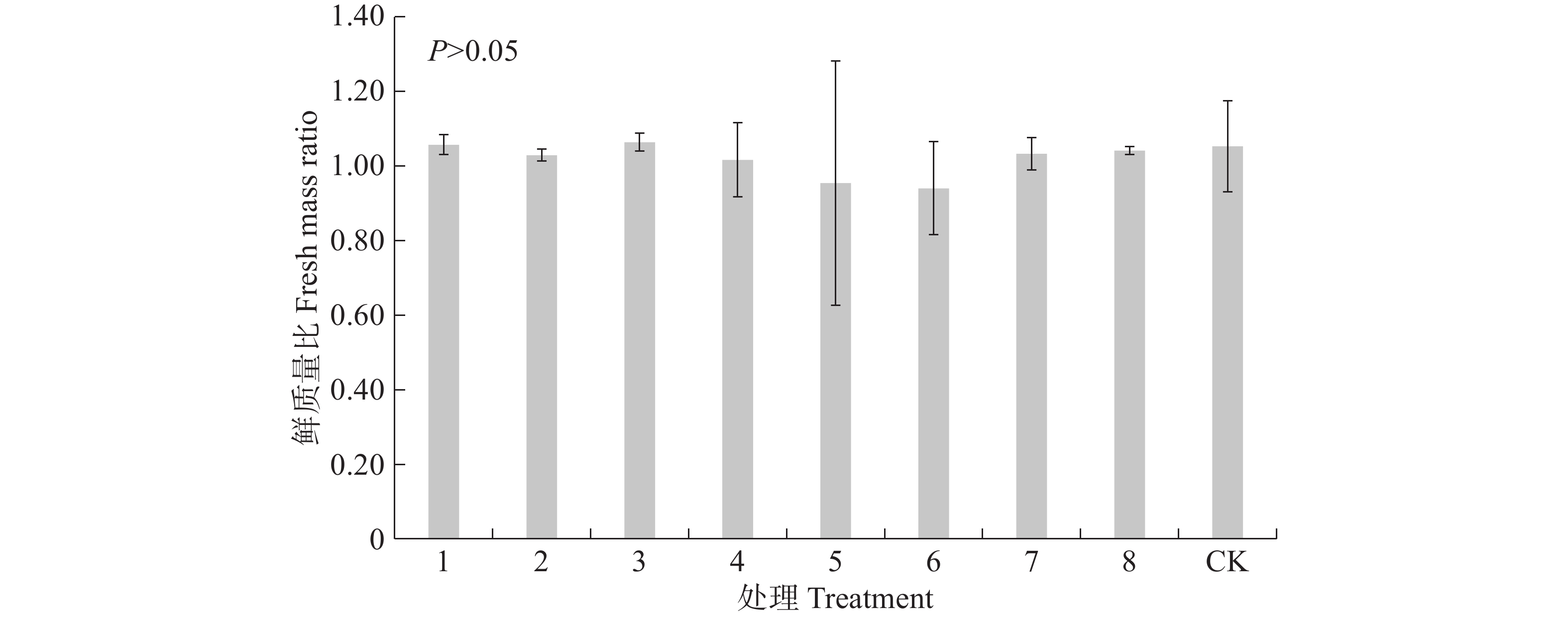

为探究保鲜剂对紫玉兰(Magnolia liliflora)花朵瓶插寿命的影响,探讨了抗坏血酸、硫代硫酸银(STS)、N-(2-氰乙基)氨基乙酸(AVG)和氨基氧乙酸(AOA)4种保鲜剂对盛花期、初花期和露红期紫玉兰切花瓶插寿命及开花进程的影响。结果表明,保鲜剂可显著延长初花期和露红期花朵的瓶插寿命,其中30 mg·L−1 AOA处理效果最优,初花期和露红期瓶插寿命分别达86 、110 h,且鲜质量比维持较高水平。抗坏血酸(2 g·L−1)及STS(0.5、2 mmol·L−1)均能促进露红期花朵开放,同时也会加速花朵凋谢衰老,与其他保鲜剂处理相比,其瓶插寿命最短(89.33~96.00 h)。盛花期花朵对保鲜剂处理无显著响应。研究揭示了紫玉兰切花瓶插保鲜效果的花期依赖性,为紫玉兰切花应用及保鲜剂成分选用提供了理论依据,并为紫玉兰切花产品开发提供试验基础和科学参考。

为探究保鲜剂对紫玉兰(Magnolia liliflora)花朵瓶插寿命的影响,探讨了抗坏血酸、硫代硫酸银(STS)、N-(2-氰乙基)氨基乙酸(AVG)和氨基氧乙酸(AOA)4种保鲜剂对盛花期、初花期和露红期紫玉兰切花瓶插寿命及开花进程的影响。结果表明,保鲜剂可显著延长初花期和露红期花朵的瓶插寿命,其中30 mg·L−1 AOA处理效果最优,初花期和露红期瓶插寿命分别达86 、110 h,且鲜质量比维持较高水平。抗坏血酸(2 g·L−1)及STS(0.5、2 mmol·L−1)均能促进露红期花朵开放,同时也会加速花朵凋谢衰老,与其他保鲜剂处理相比,其瓶插寿命最短(89.33~96.00 h)。盛花期花朵对保鲜剂处理无显著响应。研究揭示了紫玉兰切花瓶插保鲜效果的花期依赖性,为紫玉兰切花应用及保鲜剂成分选用提供了理论依据,并为紫玉兰切花产品开发提供试验基础和科学参考。

2025, 16(6): 873-882.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240160

摘要:

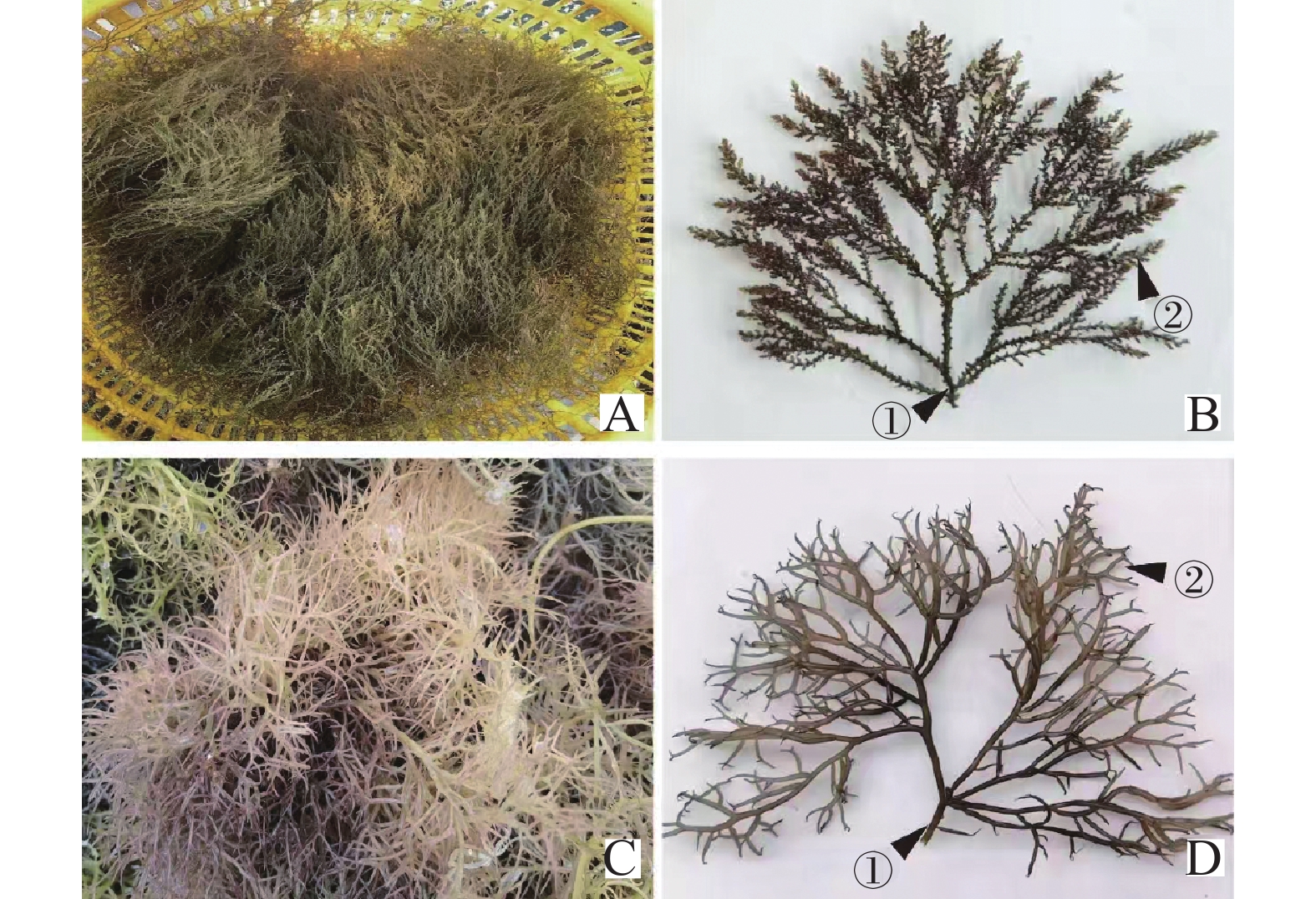

为探究藓状鱼栖苔(Acanthophora muscoides)和繖房江蓠(Gracilaria coronopifolia)两种大型红藻的潜在开发价值,测定其基本营养成分并进行分析与评价。结果表明,藓状鱼栖苔与繖房江蓠鲜质量(FW)水分含量分别为93.10%和88.60%,粗蛋白含量分别为9.4%和7.5%,粗脂肪含量分别为2.89%和1.78%,灰分含量分别为55.07%和27.38%,粗纤维含量分别为5.7%和3.57%;藓状鱼栖苔与繖房江蓠均有13种氨基酸,氨基酸的组成合理,必需氨基酸与呈味氨基酸含量丰富,DAA/TAA分别为56.74%与48.14%,符合FAO/WHO标准模式的要求,第一限制氨基酸均为亮氨酸,第二限制氨基酸分别为异亮氨酸与赖氨酸;藓状鱼栖苔与繖房江蓠均具有高水分、低脂肪、粗蛋白含量适宜、脂肪酸种类少、富含钙、铁、钠、镁、锌和钾等人体所需的元素、重金属元素含量极低的特点,且氨基酸种类多样、模式较为理想、营养丰富,具有较高营养价值和广阔的开发应用前景。本研究可为藓状鱼栖苔与繖房江蓠进一步的资源化开发与利用提供技术依据。

为探究藓状鱼栖苔(Acanthophora muscoides)和繖房江蓠(Gracilaria coronopifolia)两种大型红藻的潜在开发价值,测定其基本营养成分并进行分析与评价。结果表明,藓状鱼栖苔与繖房江蓠鲜质量(FW)水分含量分别为93.10%和88.60%,粗蛋白含量分别为9.4%和7.5%,粗脂肪含量分别为2.89%和1.78%,灰分含量分别为55.07%和27.38%,粗纤维含量分别为5.7%和3.57%;藓状鱼栖苔与繖房江蓠均有13种氨基酸,氨基酸的组成合理,必需氨基酸与呈味氨基酸含量丰富,DAA/TAA分别为56.74%与48.14%,符合FAO/WHO标准模式的要求,第一限制氨基酸均为亮氨酸,第二限制氨基酸分别为异亮氨酸与赖氨酸;藓状鱼栖苔与繖房江蓠均具有高水分、低脂肪、粗蛋白含量适宜、脂肪酸种类少、富含钙、铁、钠、镁、锌和钾等人体所需的元素、重金属元素含量极低的特点,且氨基酸种类多样、模式较为理想、营养丰富,具有较高营养价值和广阔的开发应用前景。本研究可为藓状鱼栖苔与繖房江蓠进一步的资源化开发与利用提供技术依据。

2025, 16(6): 883-889.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250050

摘要:

为进一步优化长心卡帕藻(Kappaphycus alvarezii)室内人工扩繁技术,通过开展控制试验,分别探究温度和光照对长心卡帕藻生长、色素和藻胆蛋白含量的影响。结果表明,温度为27 ℃时,长心卡帕藻相对生长率显著高于其他温度试验组(P<0.05),藻体的叶绿素a和类胡萝卜素含量也较高,说明温度适度升高会提升藻体色素含量的积累水平,但培养温度差异对藻胆蛋白含量的影响较小,各组藻胆蛋白含量差异不显著。在同一温度下,长心卡帕藻的相对生长率随光照强度变化呈先升后降的趋势,光照强度在4 000~7 000 lx时藻体能保持较快的生长;藻体叶绿素a含量在光照强度为1 000 lx时显著高于其余光照组,说明适宜的低光照会促进长心卡帕藻合成更多的叶绿素a;光照强度为4 000 lx时,藻体的藻胆蛋白含量明显高于其他光照组,光照强度的变化能引起长心卡帕藻的藻胆蛋白含量波动。

为进一步优化长心卡帕藻(Kappaphycus alvarezii)室内人工扩繁技术,通过开展控制试验,分别探究温度和光照对长心卡帕藻生长、色素和藻胆蛋白含量的影响。结果表明,温度为27 ℃时,长心卡帕藻相对生长率显著高于其他温度试验组(P<0.05),藻体的叶绿素a和类胡萝卜素含量也较高,说明温度适度升高会提升藻体色素含量的积累水平,但培养温度差异对藻胆蛋白含量的影响较小,各组藻胆蛋白含量差异不显著。在同一温度下,长心卡帕藻的相对生长率随光照强度变化呈先升后降的趋势,光照强度在4 000~7 000 lx时藻体能保持较快的生长;藻体叶绿素a含量在光照强度为1 000 lx时显著高于其余光照组,说明适宜的低光照会促进长心卡帕藻合成更多的叶绿素a;光照强度为4 000 lx时,藻体的藻胆蛋白含量明显高于其他光照组,光照强度的变化能引起长心卡帕藻的藻胆蛋白含量波动。

2025, 16(6): 890-897.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240202

摘要:

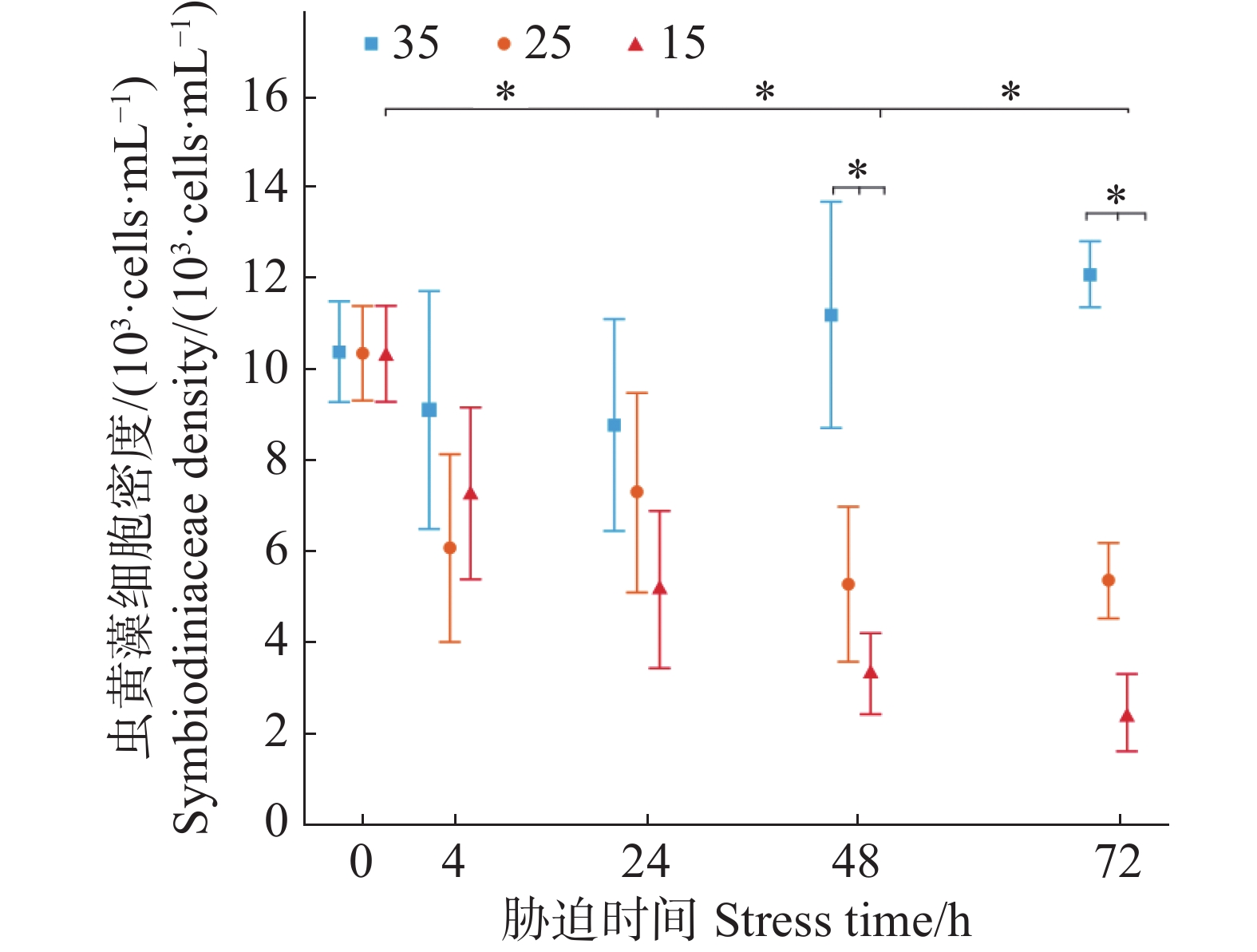

为了探究虫黄藻(Effrenium voratum)在低盐胁迫条件下的生理变化,以离体培养的虫黄藻为对象,对虫黄藻进行高通量测序获得其相对丰度,开展低盐胁迫实验,研究低盐环境对E. voratum的生长状况、单个虫黄藻Chl a浓度、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)活力的生理影响。结果显示:1)35盐度下,E. voratum的细胞密度稳定增长,表明其生长状态良好;25的低盐胁迫下,其生长受抑制但仍能维持生存。15的低盐胁迫下,其细胞密度在48 h后显著下降,呈负增长趋势,表明其生长受到严重抑制。2)15的低盐胁迫下,E. voratum的单个虫黄藻叶绿素a浓度在4 h后持续下降,表明其光合作用能力受到显著抑制,趋势明显。3)25和15的低盐胁迫下,E. voratum的SOD活性和CAT活性在4 h内有所上升,但在24 h后持续下降,表明其抗氧化能力初期有所增强,但随胁迫时间的延长,抗氧化能力逐渐减弱。

为了探究虫黄藻(Effrenium voratum)在低盐胁迫条件下的生理变化,以离体培养的虫黄藻为对象,对虫黄藻进行高通量测序获得其相对丰度,开展低盐胁迫实验,研究低盐环境对E. voratum的生长状况、单个虫黄藻Chl a浓度、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)活力的生理影响。结果显示:1)35盐度下,E. voratum的细胞密度稳定增长,表明其生长状态良好;25的低盐胁迫下,其生长受抑制但仍能维持生存。15的低盐胁迫下,其细胞密度在48 h后显著下降,呈负增长趋势,表明其生长受到严重抑制。2)15的低盐胁迫下,E. voratum的单个虫黄藻叶绿素a浓度在4 h后持续下降,表明其光合作用能力受到显著抑制,趋势明显。3)25和15的低盐胁迫下,E. voratum的SOD活性和CAT活性在4 h内有所上升,但在24 h后持续下降,表明其抗氧化能力初期有所增强,但随胁迫时间的延长,抗氧化能力逐渐减弱。

2025, 16(6): 898-908.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250079

摘要:

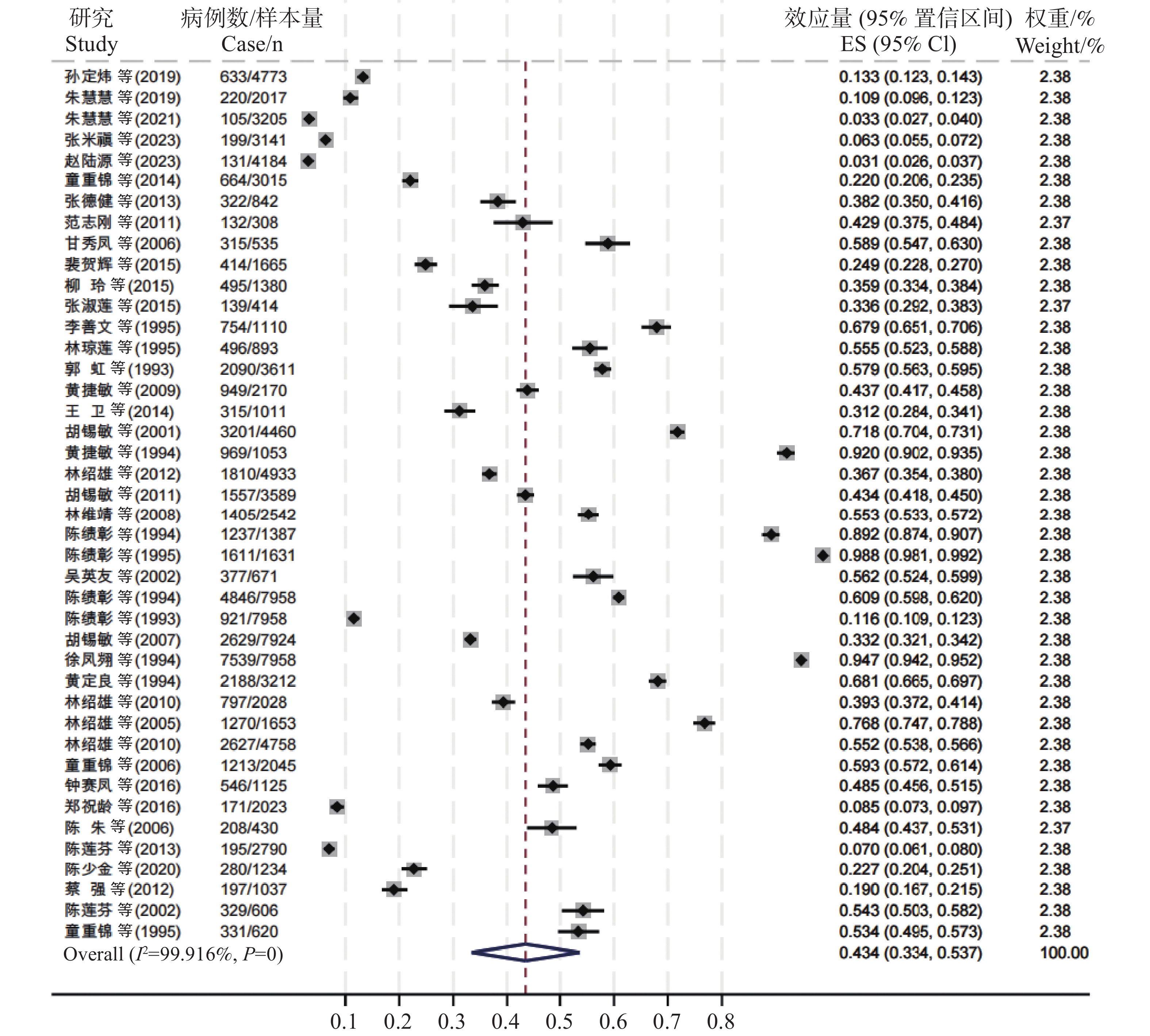

为了给海南省人群寄生虫病的防控提供理论依据,本研究系统评估并分析了海南省人群主要肠道寄生虫的感染情况。通过检索中国知网、万方数据知识服务平台、维普中文科技期刊数据库及 Web of Science、PubMed 等数据库,收集关于海南省人群肠道寄生虫感染情况的研究。经筛选、数据提取和质量评价后,运用 RevMan 5.3 软件进行 Meta 分析。纳入符合标准的研究 42 项,涉及总人数 109 899 人,肠道寄生虫总感染率为 43.4%(95% CI:33.4~53.7)。亚组分析发现,不同地区感染率存在显著差异,其中,昌江县感染率最高(70.4%,95% CI:68.8~72.0),白沙县最低(22.0%,95% CI:20.6~23.5)。不同虫种感染率也有所不同,原虫感染率最低,仅为 8.6%(95% CI:8.1~9.1),蛲虫感染率最高,高达 41.3%(95% CI:40.7~41.9)。此外,县域地区人群的感染率(53.5%,95% CI:41.7~65.1)显著高于城市地区(39.5%,95% CI:30.4~49.0)。时间趋势分析显示,2000 年前人群感染率最高(71.0%),2011 年后降至 21.7%。年龄分析表明,儿童组(0~14 岁)蛲虫感染率最高(37.3%),而钩虫感染率随人群年龄增长逐渐上升,老年组钩虫感染率达 41.5%。评估结果显示,海南省人群主要肠道寄生虫感染率处于较高水平,且存在明显的地区、虫种和时间差异,需针对高发地区和重点人群实施差异化防控策略,加强卫生基础设施建设和健康宣教,以降低感染风险,保障公众健康。

为了给海南省人群寄生虫病的防控提供理论依据,本研究系统评估并分析了海南省人群主要肠道寄生虫的感染情况。通过检索中国知网、万方数据知识服务平台、维普中文科技期刊数据库及 Web of Science、PubMed 等数据库,收集关于海南省人群肠道寄生虫感染情况的研究。经筛选、数据提取和质量评价后,运用 RevMan 5.3 软件进行 Meta 分析。纳入符合标准的研究 42 项,涉及总人数 109 899 人,肠道寄生虫总感染率为 43.4%(95% CI:33.4~53.7)。亚组分析发现,不同地区感染率存在显著差异,其中,昌江县感染率最高(70.4%,95% CI:68.8~72.0),白沙县最低(22.0%,95% CI:20.6~23.5)。不同虫种感染率也有所不同,原虫感染率最低,仅为 8.6%(95% CI:8.1~9.1),蛲虫感染率最高,高达 41.3%(95% CI:40.7~41.9)。此外,县域地区人群的感染率(53.5%,95% CI:41.7~65.1)显著高于城市地区(39.5%,95% CI:30.4~49.0)。时间趋势分析显示,2000 年前人群感染率最高(71.0%),2011 年后降至 21.7%。年龄分析表明,儿童组(0~14 岁)蛲虫感染率最高(37.3%),而钩虫感染率随人群年龄增长逐渐上升,老年组钩虫感染率达 41.5%。评估结果显示,海南省人群主要肠道寄生虫感染率处于较高水平,且存在明显的地区、虫种和时间差异,需针对高发地区和重点人群实施差异化防控策略,加强卫生基础设施建设和健康宣教,以降低感染风险,保障公众健康。

2025, 16(6): 909-919.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250074

摘要:

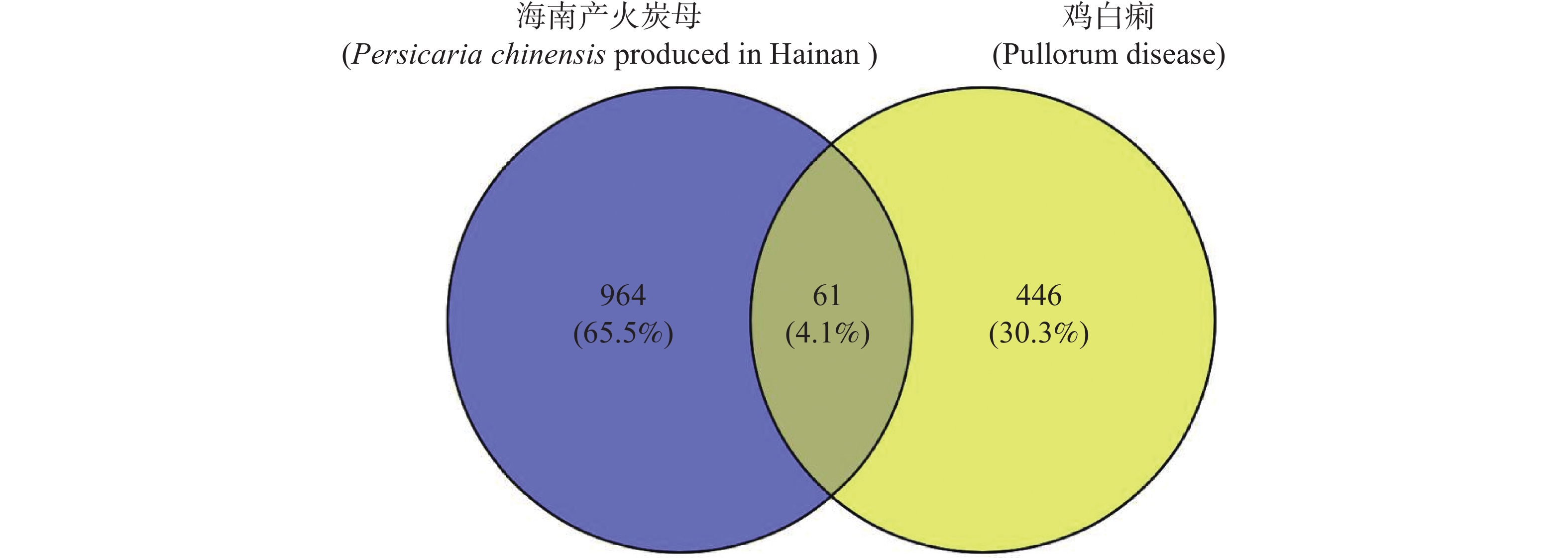

为了探究海南产火炭母(Polygonum chinense)抗鸡白痢的可能性和潜在分子机制,通过网络药理学筛选海南产火炭母核心活性成分和核心靶点并进行分子对接验证,同时利用四因素三水平L9(34)正交试验和牛津杯抑菌试验确定海南产火炭母最佳提取条件,并检测其最小抑菌浓度(MIC)和最小杀菌浓度(MBC)。结果表明,海南产火炭母活性成分与鸡白痢有61个交集靶点。从GO功能分析中获得45个生物过程、15个细胞组分和12个分子功能,KEGG通路富集到18条信号通路。分子对接结果显示,5种核心活性成分和5个核心靶点的结合自由能均小于−5.0 kcal·mol−1。正交试验结果表明,海南产火炭母最佳提取条件为料液比1∶60,70 ℃提取45 min,提取2次,其MIC和MBC相同,均为128 g·L−1。综上所述,海南产火炭母可能通过槲皮素、山柰酚等多种活性成分调控MMP9、PPARG等多个靶点,从而影响MAPK、Toll样受体信号通路等多条途径发挥抗鸡白痢作用。现已证明,海南产火炭母以黄酮类成分为主,多成分协同效应为辅起抗鸡白痢作用。

为了探究海南产火炭母(Polygonum chinense)抗鸡白痢的可能性和潜在分子机制,通过网络药理学筛选海南产火炭母核心活性成分和核心靶点并进行分子对接验证,同时利用四因素三水平L9(34)正交试验和牛津杯抑菌试验确定海南产火炭母最佳提取条件,并检测其最小抑菌浓度(MIC)和最小杀菌浓度(MBC)。结果表明,海南产火炭母活性成分与鸡白痢有61个交集靶点。从GO功能分析中获得45个生物过程、15个细胞组分和12个分子功能,KEGG通路富集到18条信号通路。分子对接结果显示,5种核心活性成分和5个核心靶点的结合自由能均小于−5.0 kcal·mol−1。正交试验结果表明,海南产火炭母最佳提取条件为料液比1∶60,70 ℃提取45 min,提取2次,其MIC和MBC相同,均为128 g·L−1。综上所述,海南产火炭母可能通过槲皮素、山柰酚等多种活性成分调控MMP9、PPARG等多个靶点,从而影响MAPK、Toll样受体信号通路等多条途径发挥抗鸡白痢作用。现已证明,海南产火炭母以黄酮类成分为主,多成分协同效应为辅起抗鸡白痢作用。

2025, 16(6): 920-927.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240149

摘要:

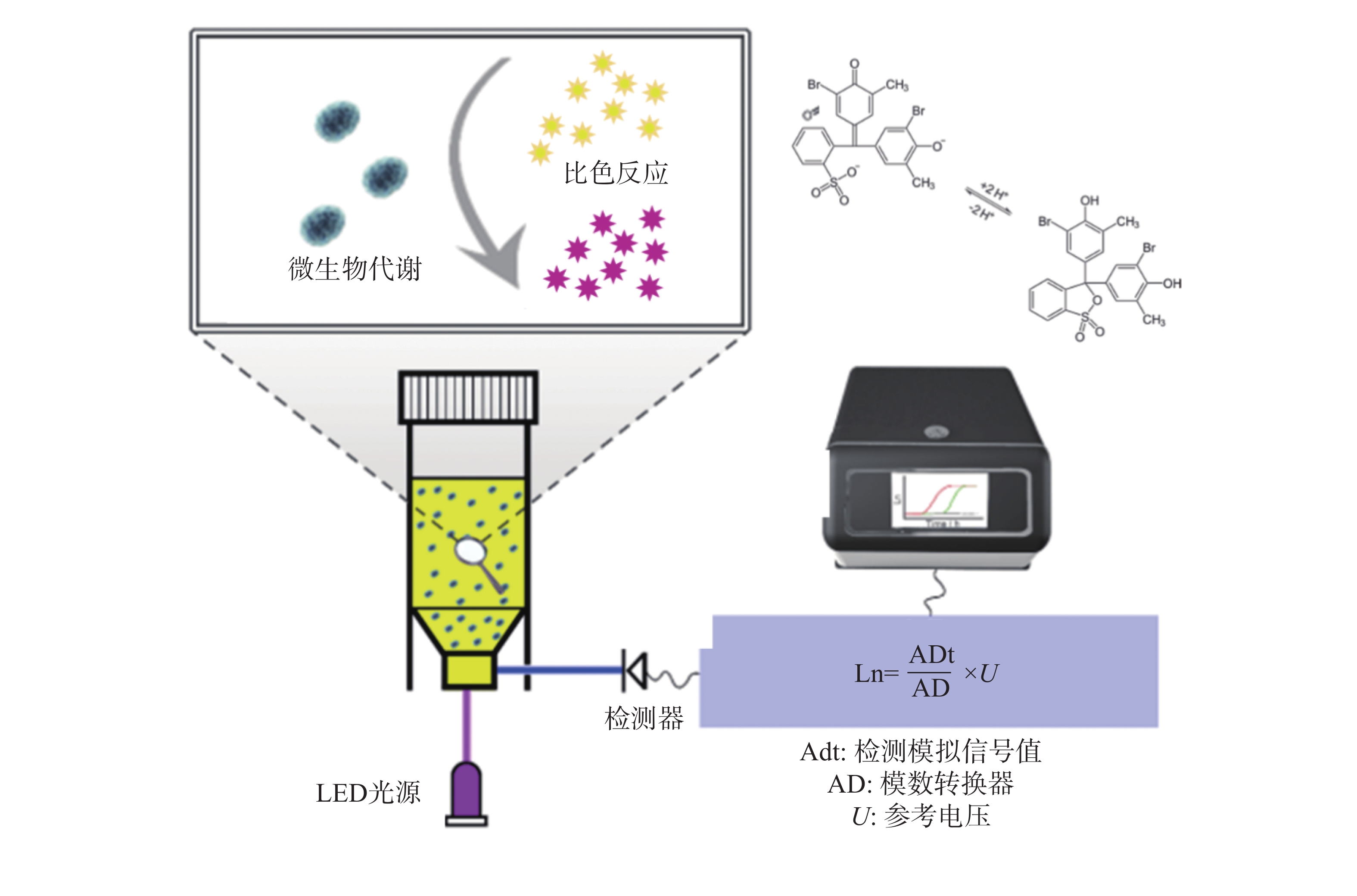

本研究基于荧光光电微生物检测仪,研究不同抗生素对大肠杆菌的杀菌效果,结果证明使用荧光光电微生物检测仪进行微生物耐药分析的结果等效于K-B 纸片法药敏实验。相对于传统方法,荧光光电微生物检测仪能够快速鉴定临床标本中的微生物耐药情况,尤其对于苛养菌和其他生长缓慢的菌株,能够及时为抗生素的临床应用和病原菌的耐药性分析提供参考与借鉴。本研究使用 9 种抗生素对大肠杆菌进行耐药性检测,结果表明大肠杆菌对萘啶酮酸耐药性最高,最小抑菌浓度(minimal inhibitory concentration,MIC)为 100 μg·mL−1。大肠杆菌对头孢噻肟的耐药性最低,最小抑菌浓度为 0.2 μg·mL−1。将萘啶酮酸分别和环丙沙星、头孢噻肟、氯霉素联用,结果表明 0.5 倍 MIC 浓度的萘啶酮酸与 0.5 倍 MIC 浓度的环丙沙星联用,起到的杀菌效果较好。

本研究基于荧光光电微生物检测仪,研究不同抗生素对大肠杆菌的杀菌效果,结果证明使用荧光光电微生物检测仪进行微生物耐药分析的结果等效于K-B 纸片法药敏实验。相对于传统方法,荧光光电微生物检测仪能够快速鉴定临床标本中的微生物耐药情况,尤其对于苛养菌和其他生长缓慢的菌株,能够及时为抗生素的临床应用和病原菌的耐药性分析提供参考与借鉴。本研究使用 9 种抗生素对大肠杆菌进行耐药性检测,结果表明大肠杆菌对萘啶酮酸耐药性最高,最小抑菌浓度(minimal inhibitory concentration,MIC)为 100 μg·mL−1。大肠杆菌对头孢噻肟的耐药性最低,最小抑菌浓度为 0.2 μg·mL−1。将萘啶酮酸分别和环丙沙星、头孢噻肟、氯霉素联用,结果表明 0.5 倍 MIC 浓度的萘啶酮酸与 0.5 倍 MIC 浓度的环丙沙星联用,起到的杀菌效果较好。

2025, 16(6): 928-938.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240179

摘要:

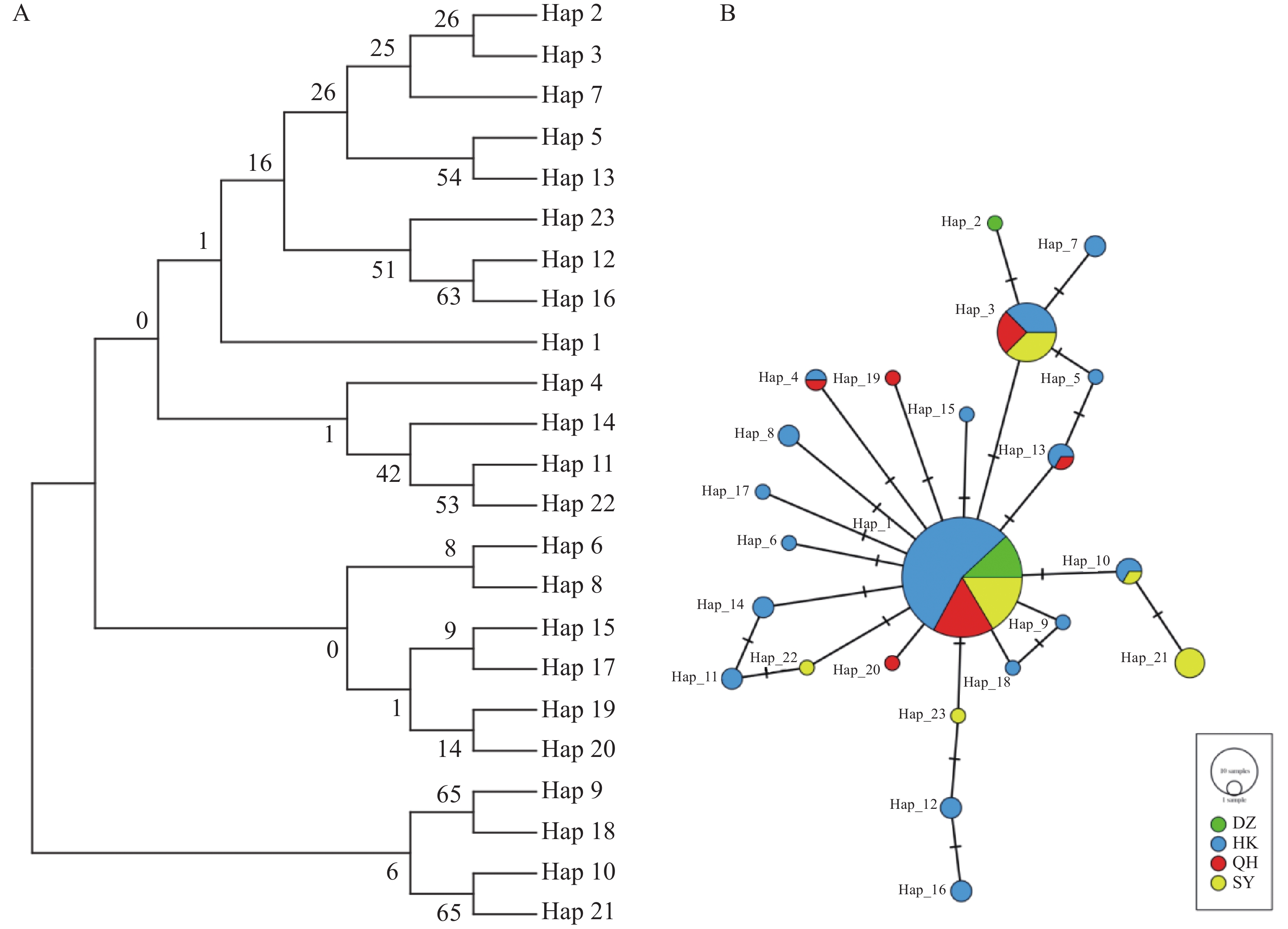

为获得海南最新蚊子种类信息,分析登革热传播媒介白纹伊蚊的种群遗传多样性及地理种群间分化和基因流状况,本研究从海南省4个地理区域收集蚊虫,PCR扩增COⅠ基因并测序,通过Blast比较鉴定蚊种。使用MEGA11对不同来源白纹伊蚊COⅠ基因序列进行比对,计算碱基的相对含量,计算碱基和密码子的使用频率。应用邻接算法来构建单倍型系统发育树。使用Dnasp6.0分析位点多态性、种群遗传距离、单倍型和多样性分析,以及错配分布分析。使用PopART 1.7 软件构建单倍型网络图。使用Arlequin 3.1软件分析计算群体间遗传分化系数(Fst值)、基因流(Nm值)。使用分子变异分析(Analysis of molecular variance, AMOVA)法分析种群内和种群间的遗传变异。研究结果表明, 共捕获8属43种吸血蚊种,它们分别属于按蚊属(Anopheles)、库蚊属(Culex)、伊蚊属(Aedes)、阿蚊属(Armigeres)、巨蚊属(Toxorhynchites)、曼蚊属(Mansonia)、小蚊属(Mimomyia)和煞蚊属(Sabethes)。共鉴定了19种按蚊、13种库蚊、6种伊蚊,以及少量的骚扰阿蚊(Armigeres subalbatus)、吕宋小蚊(Mimomyia luzonensis)、巨蚊(Toxorhynchites ambionensis)、常型曼蚊(Mansonia uniformis)和煞蚊(Sabethes glaucodaemo)。研究发现白纹伊蚊三亚种群和儋州种群之间为中度分化,其他种群两两之间处于轻度分化,基因交流频繁。白纹伊蚊种群中的中国海南种群与中国云南种群和老挝种群、越南种群、马来西亚种群之间遗传分化较低,存在明显的基因交流。这揭示海南岛外的病毒有传进岛内的安全隐患,本研究结果对海南岛公共卫生具有重要的意义。

为获得海南最新蚊子种类信息,分析登革热传播媒介白纹伊蚊的种群遗传多样性及地理种群间分化和基因流状况,本研究从海南省4个地理区域收集蚊虫,PCR扩增COⅠ基因并测序,通过Blast比较鉴定蚊种。使用MEGA11对不同来源白纹伊蚊COⅠ基因序列进行比对,计算碱基的相对含量,计算碱基和密码子的使用频率。应用邻接算法来构建单倍型系统发育树。使用Dnasp6.0分析位点多态性、种群遗传距离、单倍型和多样性分析,以及错配分布分析。使用PopART 1.7 软件构建单倍型网络图。使用Arlequin 3.1软件分析计算群体间遗传分化系数(Fst值)、基因流(Nm值)。使用分子变异分析(Analysis of molecular variance, AMOVA)法分析种群内和种群间的遗传变异。研究结果表明, 共捕获8属43种吸血蚊种,它们分别属于按蚊属(Anopheles)、库蚊属(Culex)、伊蚊属(Aedes)、阿蚊属(Armigeres)、巨蚊属(Toxorhynchites)、曼蚊属(Mansonia)、小蚊属(Mimomyia)和煞蚊属(Sabethes)。共鉴定了19种按蚊、13种库蚊、6种伊蚊,以及少量的骚扰阿蚊(Armigeres subalbatus)、吕宋小蚊(Mimomyia luzonensis)、巨蚊(Toxorhynchites ambionensis)、常型曼蚊(Mansonia uniformis)和煞蚊(Sabethes glaucodaemo)。研究发现白纹伊蚊三亚种群和儋州种群之间为中度分化,其他种群两两之间处于轻度分化,基因交流频繁。白纹伊蚊种群中的中国海南种群与中国云南种群和老挝种群、越南种群、马来西亚种群之间遗传分化较低,存在明显的基因交流。这揭示海南岛外的病毒有传进岛内的安全隐患,本研究结果对海南岛公共卫生具有重要的意义。

2025, 16(6): 939-948.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240144

摘要:

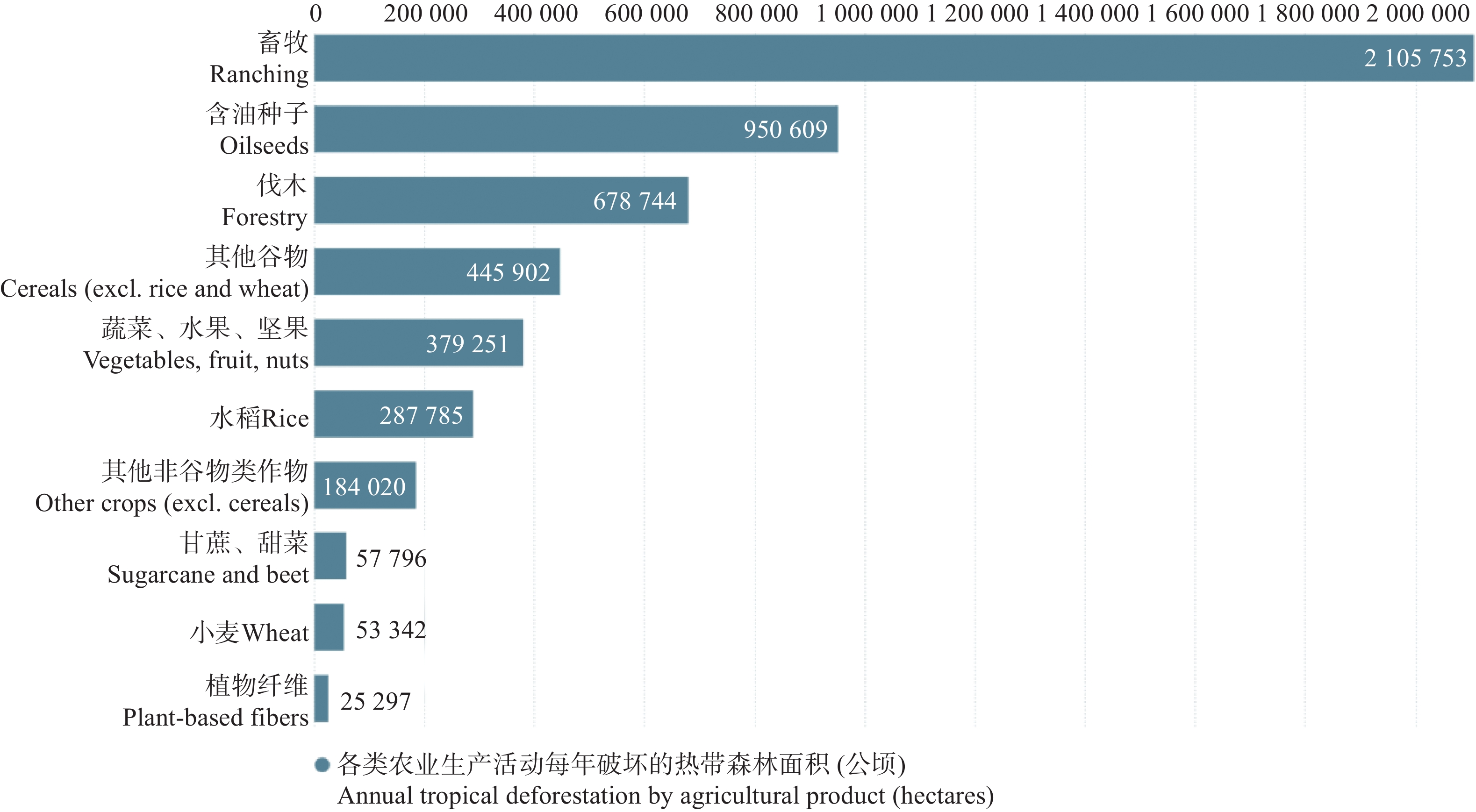

热带农业生产大多位于亚洲、非洲、拉丁美洲的发展中国家与地区,面临着生产方式落后、产量较低、占用土地与森林资源等问题。农林复合系统(agroforestry)将自然界存在的生态系统引入农业用地管理模式中,通过高大乔木和低矮农作物的复合种植,形成较为稳定的农业生态系统,有助于提升经济产值、增加产品多样性、增强资源循环利用效率、改善土壤、维持局域生物多样性等,是现代高效农业的一个发展趋势。本研究总结了目前在世界热带地区常见的主要农林复合系统,评估其生态效益、经济效益、社会效益等。亚洲地区的农林复合系统以橡胶(Hevea brasiliensis)农林复合系统、油棕(Elaeis guineensis)农林复合系统、木棉(Bombax ceiba)稻田农林复合系统为主;非洲农林复合系统则以可可(Theobroma cacao)、金合欢(Acacia sp.)等为优势作物;拉丁美洲典型农林复合系统的主要物种是腰果(Anacardium occidentale)、咖啡(Coffea arabica)。当前的热带农林复合系统在理论和实践方面还缺乏宏观尺度和生态过程的研究,缺乏统一的评价体系,民众的教育水平不足以胜任其生产模式等。建议热带地区农林复合系统加强基于自然的解决方案来筛选当地合适的物种组合,加强生物多样性和生态过程、农业+文化+旅游融合发展策略的研究,研发因地制宜的优质高产技术。

热带农业生产大多位于亚洲、非洲、拉丁美洲的发展中国家与地区,面临着生产方式落后、产量较低、占用土地与森林资源等问题。农林复合系统(agroforestry)将自然界存在的生态系统引入农业用地管理模式中,通过高大乔木和低矮农作物的复合种植,形成较为稳定的农业生态系统,有助于提升经济产值、增加产品多样性、增强资源循环利用效率、改善土壤、维持局域生物多样性等,是现代高效农业的一个发展趋势。本研究总结了目前在世界热带地区常见的主要农林复合系统,评估其生态效益、经济效益、社会效益等。亚洲地区的农林复合系统以橡胶(Hevea brasiliensis)农林复合系统、油棕(Elaeis guineensis)农林复合系统、木棉(Bombax ceiba)稻田农林复合系统为主;非洲农林复合系统则以可可(Theobroma cacao)、金合欢(Acacia sp.)等为优势作物;拉丁美洲典型农林复合系统的主要物种是腰果(Anacardium occidentale)、咖啡(Coffea arabica)。当前的热带农林复合系统在理论和实践方面还缺乏宏观尺度和生态过程的研究,缺乏统一的评价体系,民众的教育水平不足以胜任其生产模式等。建议热带地区农林复合系统加强基于自然的解决方案来筛选当地合适的物种组合,加强生物多样性和生态过程、农业+文化+旅游融合发展策略的研究,研发因地制宜的优质高产技术。

2025, 16(6): 949-960.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240186

摘要:

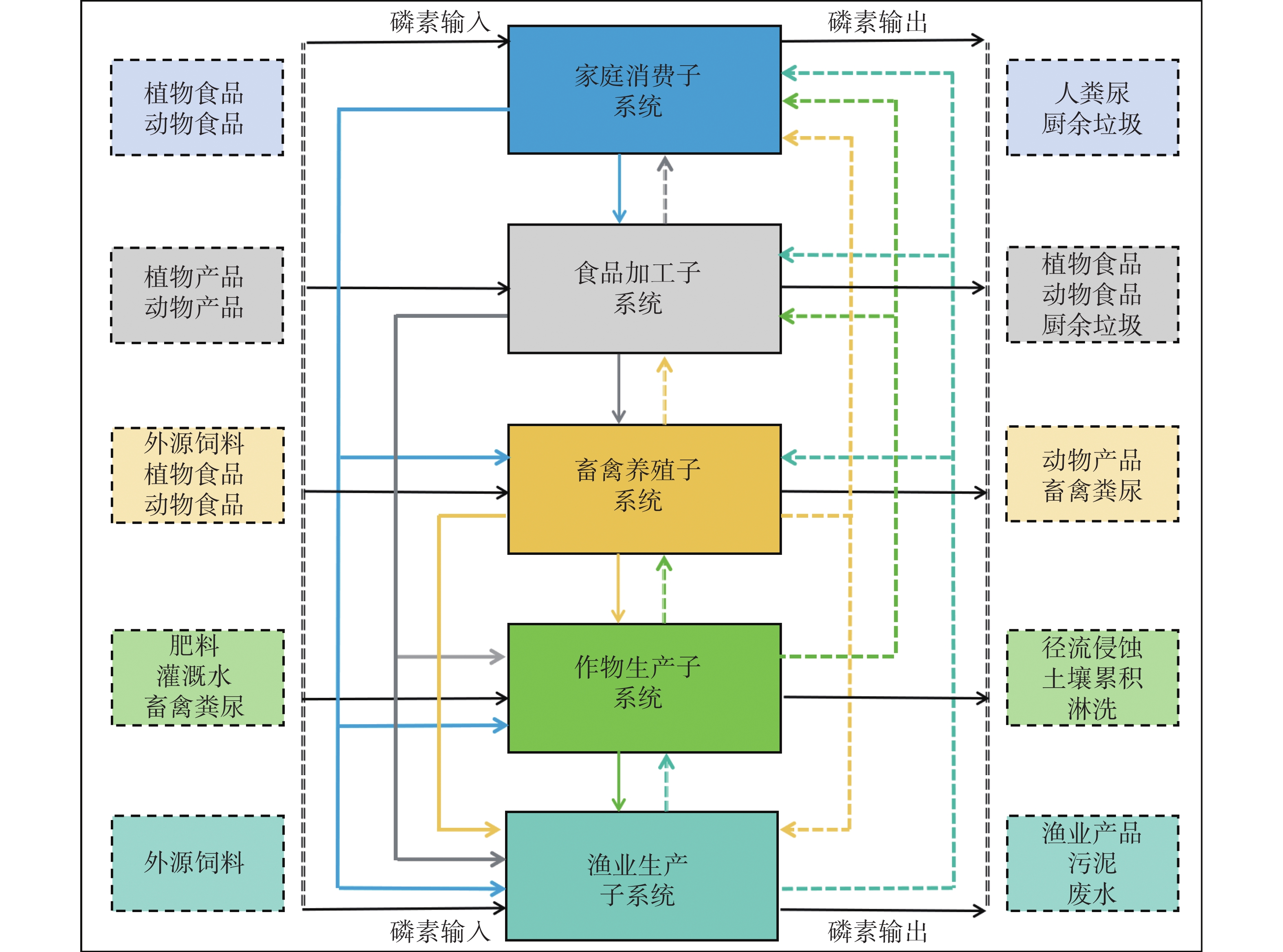

本研究以海南岛食物链系统为研究对象,基于食物链养分流动模型(NUFER)定量计算1990—2020 年磷素流动变化特征,探索磷素可持续利用途径。研究结果表明,在30年间,海南岛食物链系统中的作物生产子系统磷素投入总量从135.92 kt增长至390.63 kt,其中肥料投入是该子系统磷素的主要来源;畜禽养殖子系统磷素投入总量从13.70 kt增加至19.23 kt;水产养殖子系统磷素投入总量从6.32 kt上升至49.75 kt。本研究通过对海南岛食物链系统进行2050年情景模拟分析,发现通过综合优化管理措施,可减少磷素投入及磷素损失。未来海南岛食物链系统需控制磷素养分过量输入,优化种植、养殖方式和技术手段,并加强管理措施,提高磷素利用效率(PUE)以减少磷素在各子系统中的损失。同时,还需促进海南岛食物链系统中各个子系统之间的协调关系,实现磷素的高效可持续利用。

本研究以海南岛食物链系统为研究对象,基于食物链养分流动模型(NUFER)定量计算1990—2020 年磷素流动变化特征,探索磷素可持续利用途径。研究结果表明,在30年间,海南岛食物链系统中的作物生产子系统磷素投入总量从135.92 kt增长至390.63 kt,其中肥料投入是该子系统磷素的主要来源;畜禽养殖子系统磷素投入总量从13.70 kt增加至19.23 kt;水产养殖子系统磷素投入总量从6.32 kt上升至49.75 kt。本研究通过对海南岛食物链系统进行2050年情景模拟分析,发现通过综合优化管理措施,可减少磷素投入及磷素损失。未来海南岛食物链系统需控制磷素养分过量输入,优化种植、养殖方式和技术手段,并加强管理措施,提高磷素利用效率(PUE)以减少磷素在各子系统中的损失。同时,还需促进海南岛食物链系统中各个子系统之间的协调关系,实现磷素的高效可持续利用。

摘要

摘要 HTML全文

HTML全文 PDF 1373KB

PDF 1373KB

Email alert

Email alert RSS

RSS