-

海南地处热带亚热带,年平均温度高,降水充足,气候适宜种植多种瓜菜类作物,在中国“菜篮子工程”中扮演着关键角色。豇豆(Vigna unguiculata)作为海南冬季主要种植的瓜菜品种,凭借其耐热性强、生长周期短、经济效益高等特点,已成为当地农民增收的重要支柱。由于温、湿度适宜,病害虫无需越冬,豇豆生育历期世代重叠,种群数量快速上升,难以防治[1]。海南豇豆种植中主要发生的病害有锈病、炭疽病、枯萎病、病毒病等,主要发生的虫害有普通大蓟马、斑潜蝇、豆荚螟等,加之连作模式的影响,导致田间生态系统失衡,病虫害发生更为频繁且复杂,严重影响了豇豆的产量和品质[2]。

品种问题是制约海南豇豆产业发展的重要因素,品种选择的失误极易导致农户损失惨重,急需根据海南特殊的气候条件筛选出适宜当地种植的豇豆品种[3]。长期的高温高湿会导致豇豆出现节间徒长、始花期延迟等问题,导致生物量积累不足,进而影响品质和产量。研究表明,合理控旺不仅能增加豇豆主蔓开花节位,还能促进早开花,达到节节有花、侧枝优化的效果[4]。此外,豇豆生长适宜温度为20~28 ℃,高温高湿下花粉萌发力减弱,温度超过30 ℃或栽培密度过大容易引起落花落荚[5]。因此,在豇豆种植栽培中,需要结合当地环境、品种特点,优化栽培密度等因素,才能充分发挥其增产潜力而获得高产[6]。在生产中,连作、栽培管理不规范、规范性技术相对缺乏等原因导致豇豆病虫害发生严重,进而影响豇豆的产量和品质[7]。综上,针对海南的特殊环境,筛选兼具耐高温高湿特性与抗病虫害能力的豇豆品种,是突破产业发展瓶颈、实现稳产优质的核心路径。

本研究集成“防虫网+”绿色防控技术,通过田间悬挂黄色、蓝色粘虫板、合理安排水肥管理、控制田间温湿度等措施,系统评价8个豇豆品种的形态特征、生理机制、产量及病虫害发生情况等,筛选适合海南种植的豇豆品种。通过使用磷酸二氢钾、“爱苗+磷酸二氢钾”及敌力脱(25%丙环唑乳油)三类控旺措施调节植株生长代谢,同时设置不同播种密度研究不同栽培种植模式对豇豆生长发育情况的影响。研究旨在突破热带豇豆生产中植株徒长、病虫害防控效率低、品种抗逆性不足等技术瓶颈,实现海南豇豆产业种植技术优化,从而实现增产增收。

-

实验于2024年11月至2025年4月在海南省三亚市天涯区黑土村基地(18.31°N,109.33°E)进行。土壤为砂质红壤,前茬作物为水稻,实验基地面积约为800 m2,每垄2行,每垄约17 m,株距30 cm,整个实验基地采用全包围孔径大小约为 0.25 mm防虫网(兰山区亿诺塑料制品厂,中国),配以黄色/蓝色粘虫板(海南大学热带害虫绿色防控实验室提供),棚内定期清理枯枝落叶,做好水肥管理,保持适宜的温湿度,肥料使用三元复合肥(15−15−15)(深圳市芭田生态工程股份有限公司)。

-

参试品种中,‘苏豇8号’为紫色长果,其余7种为绿色长果。控旺实验、密度实验参试品种均为‘万宝丰’,品种比较试验选取8个不同品种豇豆,以‘万宝丰’为对照品种。供试豇豆具体名称及来源详见表1。

表 1 豇豆品种及来源

Table 1. Varieties and sources of cowpea

编号

Number品种名称

Variety品种来源

Variety sources1 ‘热豇1号’ 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 2 ‘热豇2号’ 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 3 ‘南豇1号’ 三亚市热带农业科学院 4 ‘万宝丰’ 江西华农种业有限公司 5 ‘苏豇青条豇’ 北京市农业农村局植保站 6 ‘苏豇8号’ 北京市农业农村局植保站 7 ‘苏豇12号’ 北京市农业农村局植保站 8 ‘苏豇31号’ 北京市农业农村局植保站 -

品种比较试验参试的8个品种(表1),每个品种种植1垄,统一育苗移栽。试验过程中除栽种品种不同外,控旺方法、病虫害防治、水肥管理均保持一致。

控旺实验设3个处理组和1个对照组。处理一为叶面喷施“磷酸二氢钾”,处理二为复配喷施“爱苗+磷酸二氢钾”,处理三为叶面喷施“敌力脱(25%丙环唑乳油)”。每个处理分别于豇豆株高达40、80、150和200 cm(打顶期)时进行4次控旺。控旺质量浓度分别为3.33、6.67、10、10 g·L−1,对照组全程不施加任何控旺药剂。每次控旺处理前及处理后7 d,记录各处理区的单次采收总条数、嫩荚重、嫩荚长、节间距和株高数据。

播种密度试验设穴播2、3、4、6粒4个处理,每个处理种植2垄,出苗后按处理要求间苗定苗。记录各处理区的单次产量、嫩荚重、嫩荚长、节间距和株高数据。

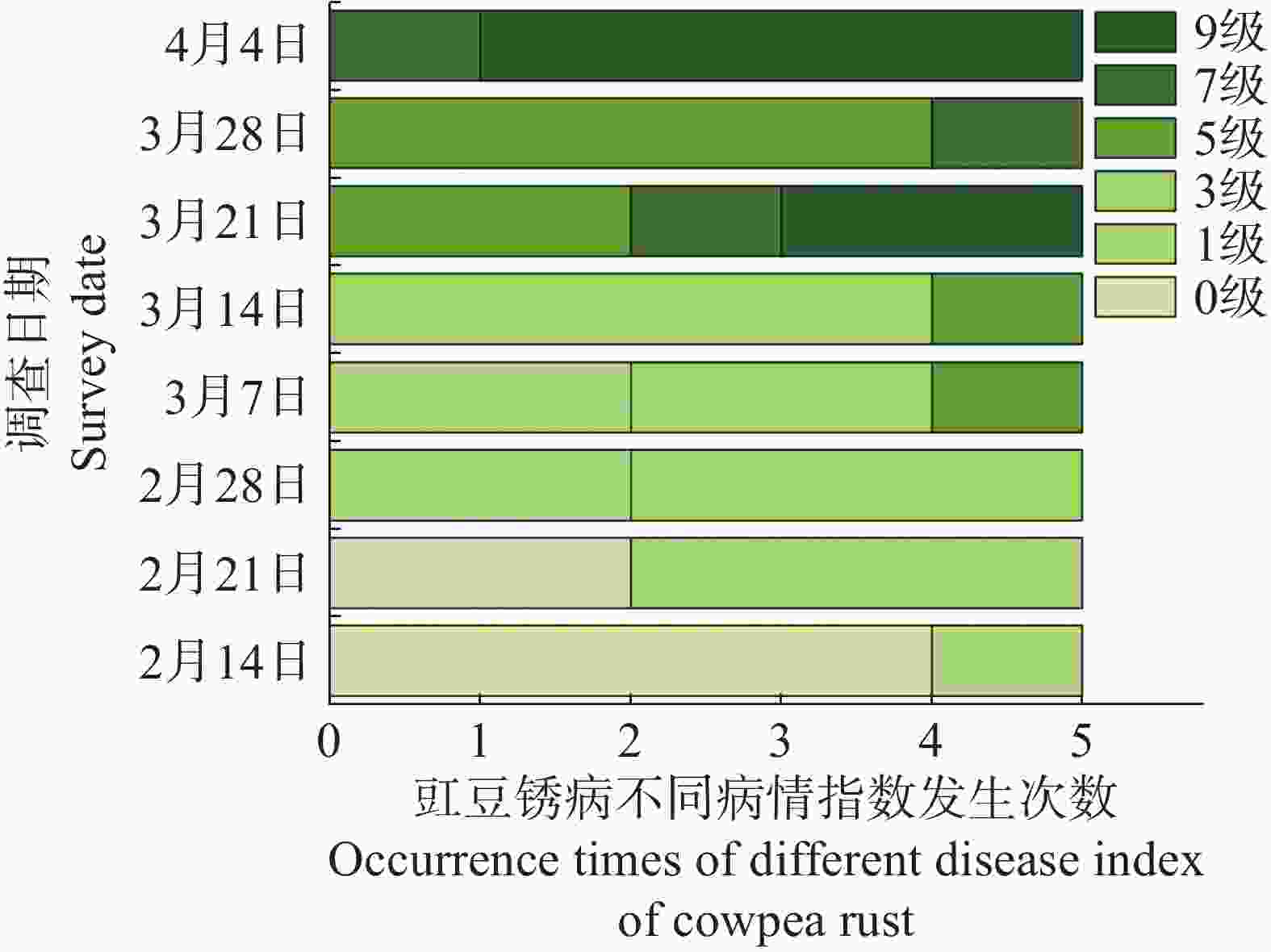

以王佩芝等[8]制定的《豇豆种质资源描述规范和数据标准》为依据进行田间观察和测定主要生物学性状。每组实验随机设置3个3 m取样区,按照五点取样法随机在每个取样区取3个样进行统计,调查其单次采收总条数、嫩荚重、嫩荚长、节间距、株高。从豇豆开花结荚期至采收后期进行病虫害发生动态调查,每隔1周调查1次,其中蓟马与斑潜蝇发生情况调查设3个重复,每个重复在上述取样区中随机选取20朵花及20片叶,观察并记录蓟马数量及是否有斑潜蝇危害。豇豆锈病调查设3个重复,每个重复在上述取样区中随机选取5株豇豆进行调查,分级方法按照王现丽等[3]方法进行分级并计算病情指数,病害分级标准为0级(无病叶)、1级(病叶数占总叶数20 %以下)、3级(病叶数占总叶数20 %~40 %)、5级(病叶数占总叶数>40 %~60 %)、7级(病叶数占总叶数>60 %~80 %)、9级(病叶数占总叶数80 %以上)。嫩荚重、叶片质量使用1 %天平进行测量,嫩荚长、节间距、株高使用3 m卷尺(最小刻度为1 mm)进行测量。

-

使用IBM SPSS Statistics(America)进行单因素方差分析(ANOVA),采用Tukey检验比较组间差异(P<0.05),Excel整理数据,Origin 2024(America)绘制图表。

-

通过对8个不同品种的豇豆进行第一侧蔓节位位置、始花期时间的统计调查发现,所有品种的第1侧蔓节位均在第2、3节之间。其中‘南豇1号’和‘苏豇12号’的第一侧蔓节位以第2节为主,‘热豇1号’、‘热豇3号’、‘万宝丰’、‘苏豇青条豇’则以第3节为主。对照品种‘万宝丰’始花期最晚,为2月8日;‘苏豇8号’始花期为1月24日,显著早于其他品种;‘苏豇31号’和‘苏豇12号’始花期比‘万宝丰’提早6~7 d;‘热豇1号’,‘热豇2号’,‘南豇1号’,‘苏豇青条豇’的始花期与‘万宝丰’接近。具体数值见表2。

表 2 不同品种豇豆第一侧蔓节位位置及始花期时间

Table 2. Position of the first lateral vine node and initial flowering stage time of different cowpea varieties

品种名称

Variety第一侧蔓节位位置/节

Node position of the first lateral branch/node始花期时间

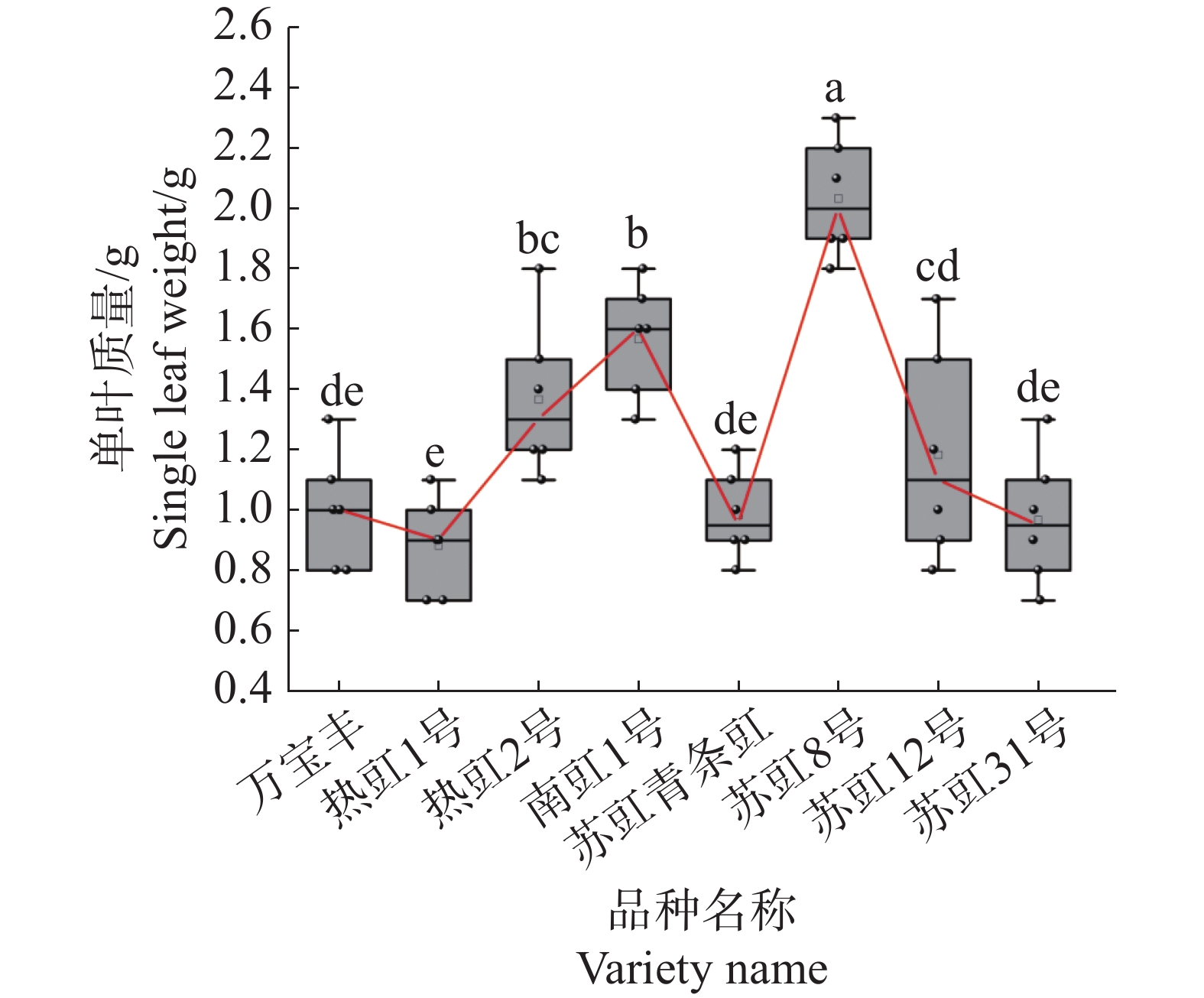

Initial time of flowering stage‘热豇1号’ 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2月3日 ‘热豇2号’ 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2月5日 ‘南豇1号’ 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2月7日 ‘万宝丰’ 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2月8日 ‘苏豇青条豇’ 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2月5日 ‘苏豇8号’ 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1月24日 ‘苏豇12号’ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2月2日 ‘苏豇31号’ 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2月1日 调查不同品种的单个叶片质量、嫩荚重、嫩荚长及单次采收总条数,结果如图1所示,发现‘热豇2号’、‘南豇1号’、‘苏豇8号’、‘苏豇12号’在单个叶片鲜重方面均高于对照品种‘万宝丰’,其中‘苏豇8号’叶片鲜重最高,平均质量为2.03 g;‘热豇1号’单个叶片鲜重最低,平均质量为0.88 g,低于对照品种‘万宝丰’,但差异并不显著;‘苏豇青条豇’和‘苏豇31号’与对照品种‘万宝丰’相比并无显著性差异。

图 1 不同豇豆品种单个叶片鲜重对比

Figure 1. Comparison of fresh weight of single leaves among different cowpea varieties

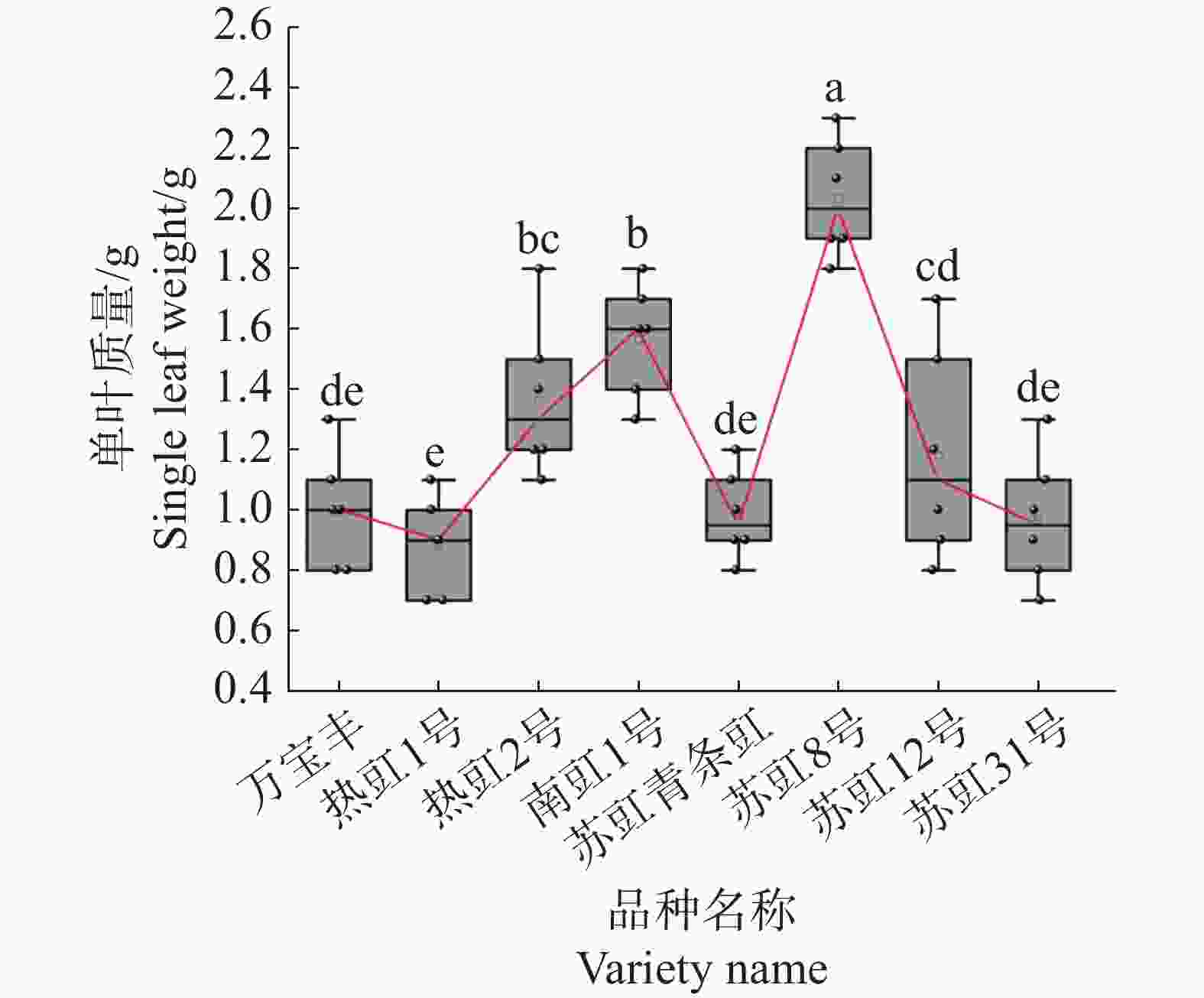

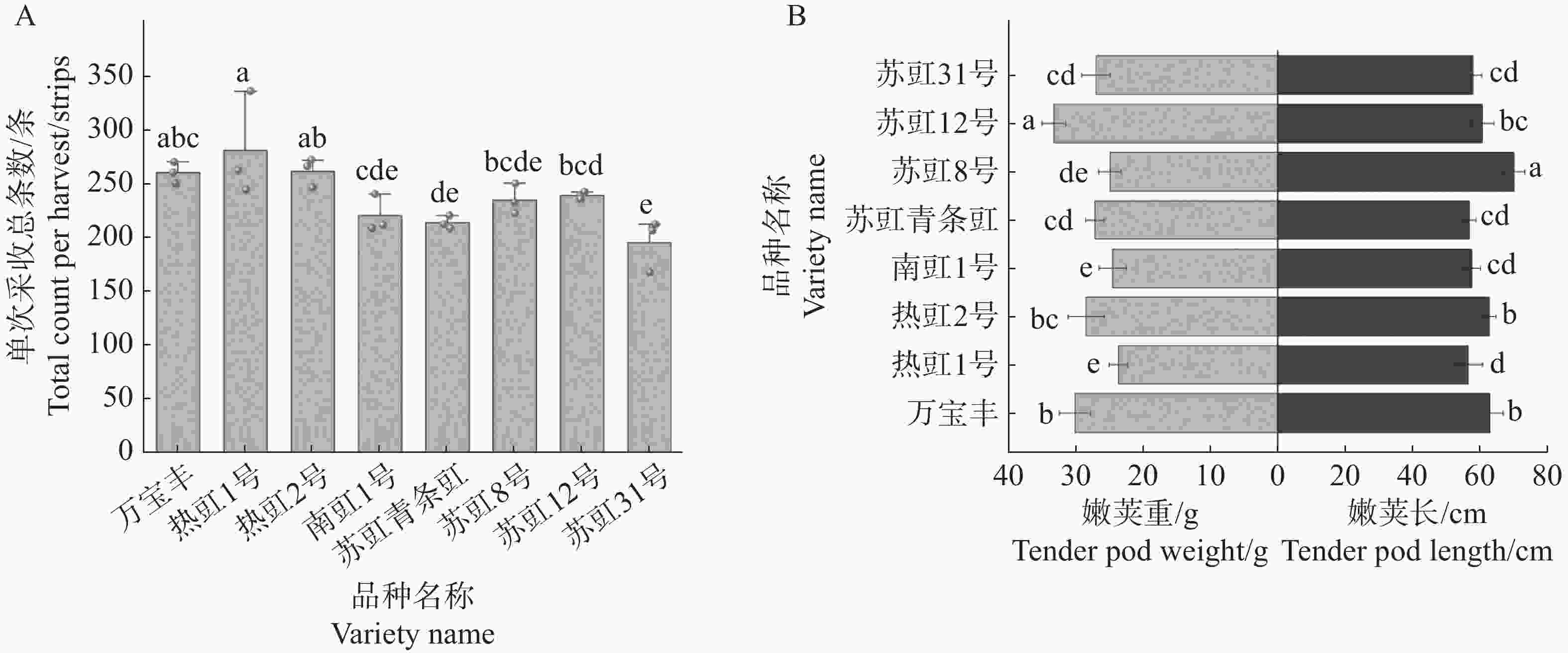

如图2−A所示,与对照品种相比,‘热豇1号’的单次采收总条数较高,平均为282条,但并无显著性差异;‘热豇2号’与对照相比无显著性差异;其余品种的单次采收总条数均低于对照品种‘万宝丰’。嫩荚长与嫩荚重方面,图2−B中可以看出‘苏豇12号’的嫩荚重显著高于其他品种,平均为33.28 g;‘热豇2号’与对照相比并无显著差异;其余品种的嫩荚重均低于对照品种‘万宝丰’。‘苏豇8号’的嫩荚长为70.13 cm,显著高于其他品种;‘热豇2号’、‘苏豇12号’与对照相比并无显著差异;其余品种的嫩荚长均低于对照品种。

-

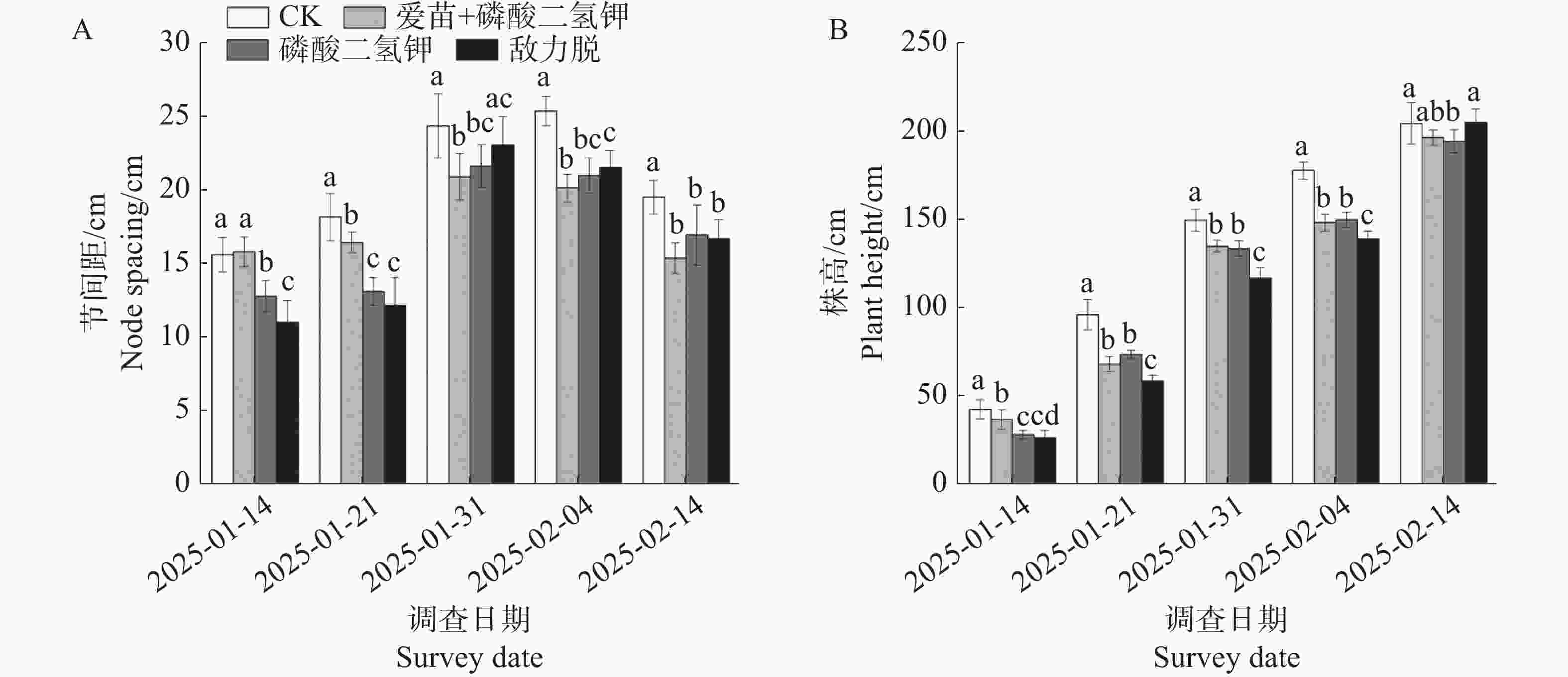

通过调查发现,不同控旺处理下豇豆株高呈现动态变化。如图3−A所示,与空白对照相比,控旺处理可有效缩短豇豆节间距。第一次和第二次调查结果显示,敌力脱处理下节间距最短,分别为11.00和12.17 cm;后3次调查结果表明“爱苗+磷酸二氢钾”处理后节间距最短,分别为21.65、21.02和16.96 cm。图3−B数据表明,空白对照(CK)株高呈持续快速增长态势,而经控旺处理的植株株高增长速率显著减缓。控旺处理的株高明显低于空白对照组,表明3种不同控旺处理在前期对植株生长均展现出有效的调节作用。第一次调查期间空白对照组株高相对最高(41.99 cm),其次是“爱苗+磷酸二氢钾”处理组(36.17 cm),磷酸二氢钾处理组与敌力脱处理组株高无明显差异;第二次调查显示空白对照组株高最高(95.70 cm),敌力脱处理组株高最低(57.97 cm);第三次和第四次调查结果同第二次一样,均为空白对照组株高最高(149.37、177.53 cm),敌力脱处理组株高最低(133.24、149.50 cm),第四次调查株高达到相对高值,同时只有磷酸二氢钾处理组株高显著低于对照组,其余两组处理(磷酸二氢钾处理、敌力脱处理)与空白对照无显著差异。

图 3 不同控旺处理对豇豆节间距(A)和株高(B)的动态影响

Figure 3. The dynamic effects of different excessive growth control measures on node spacing(A)and plant height(B)of cowpea

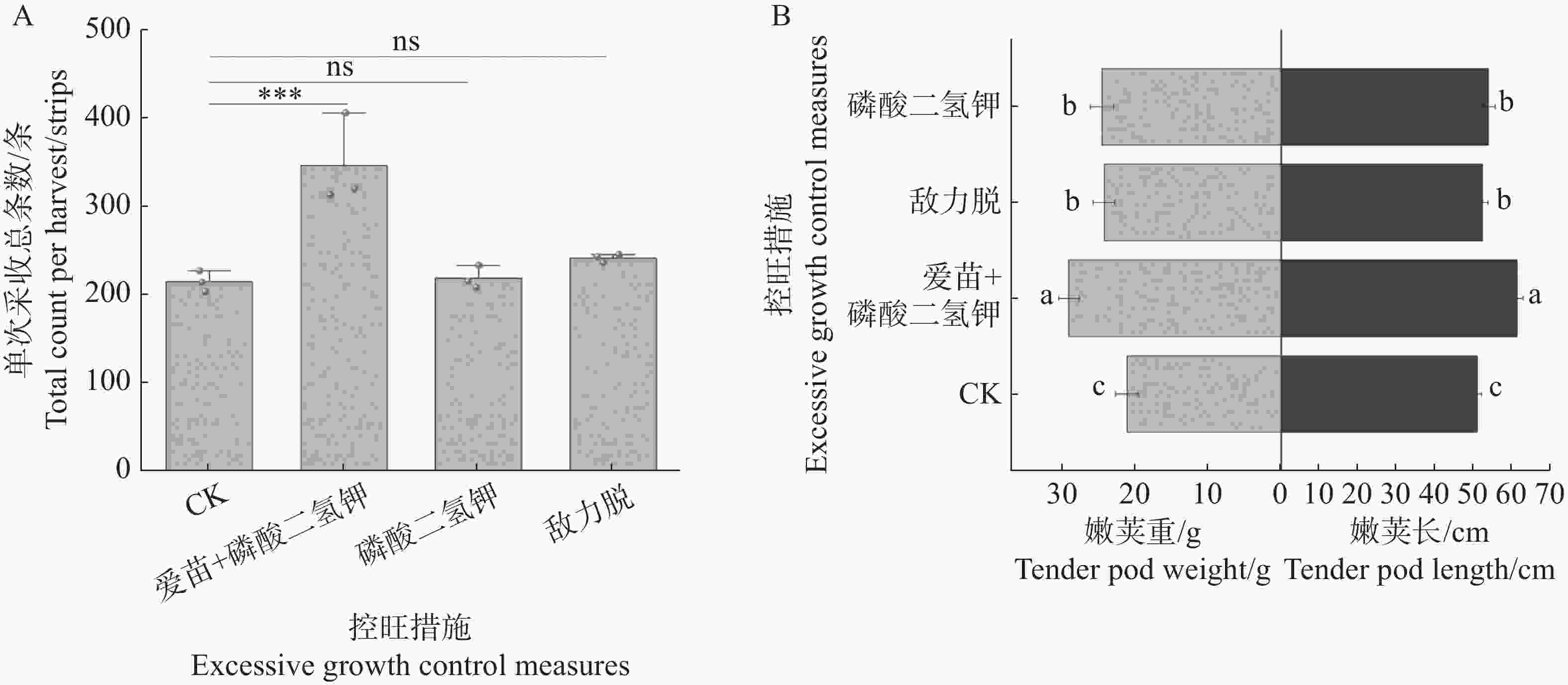

在植株成熟期,对不同控旺处理的豇豆嫩荚重与嫩荚长及单次采收总条数进行测定,结果如图4−A所示。经“敌力脱”和“磷酸二氢钾”处理后,在单次采收总条数上与对照组并无显著差异,“爱苗+磷酸二氢钾”处理的单次采收总条数显著高于其他3组处理,平均为346条。图4−B显示,与CK相比,3种控旺处理均显著提升了嫩荚重及嫩荚长,且不同处理间效果存在差异。其中,“爱苗+磷酸二氢钾”处理的增效作用最为显著,嫩荚重与CK相比增重37.64 %,嫩荚长与CK相比增长20.28 %,总采收条数与CK相比增长61.34 %。使用磷酸二氢钾与敌力脱控旺处理虽较对照呈现显著增效,但效果不如“爱苗+磷酸二氢钾”,且这两种处理间无显著性差异。

-

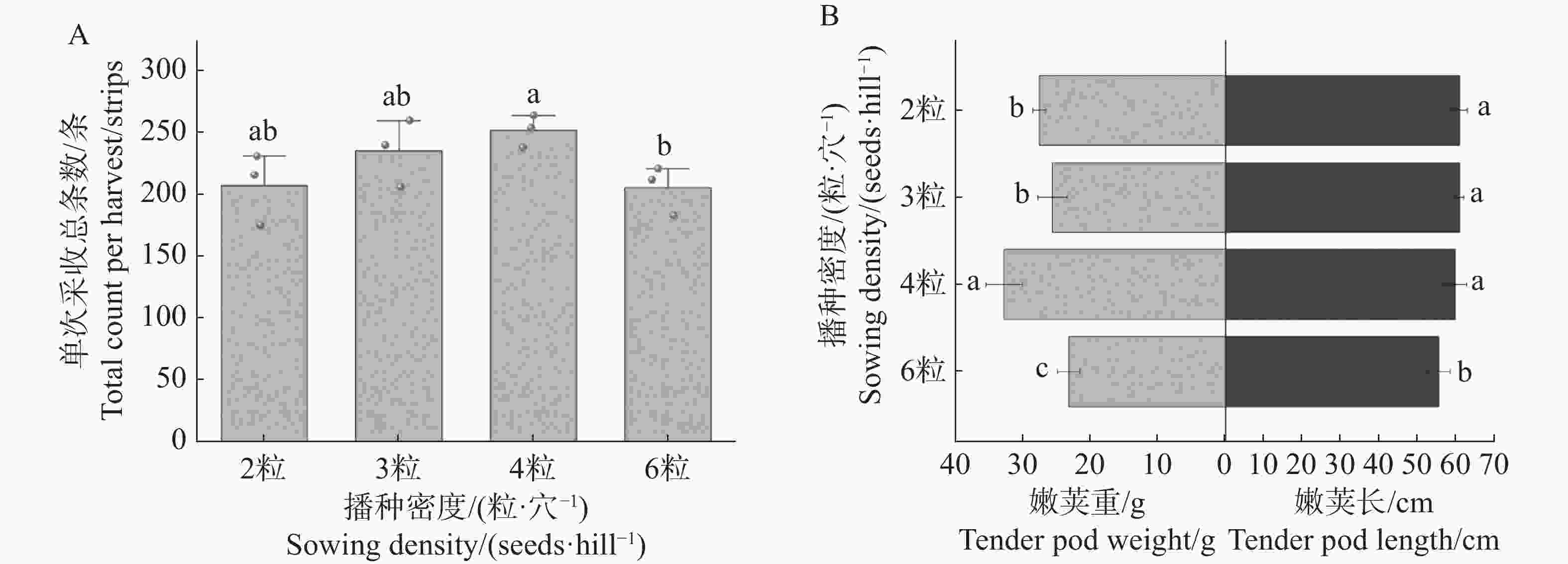

通过对不同播种密度(穴播2、3、4、6粒)下的单次采收总条数进行统计,发现穴播4粒下单次采收总条数最多,均值为252条,穴播6粒下单次采收总条数最少,均值为205条。除穴播4粒和6粒相比具有显著差异,其余并无显著性差异(图5−A)。图5−B显示穴播4粒下的嫩荚重最高,平均为32.87 g,显著高于其他3组;穴播6粒下嫩荚重最低,平均为23.27 g,显著低于其他3组。同时,嫩荚长受播种密度影响较小,穴播6粒下嫩荚长最低,平均为55.4 cm,显著低于其他3组,其余播种密度下嫩荚长并无显著性差异。

-

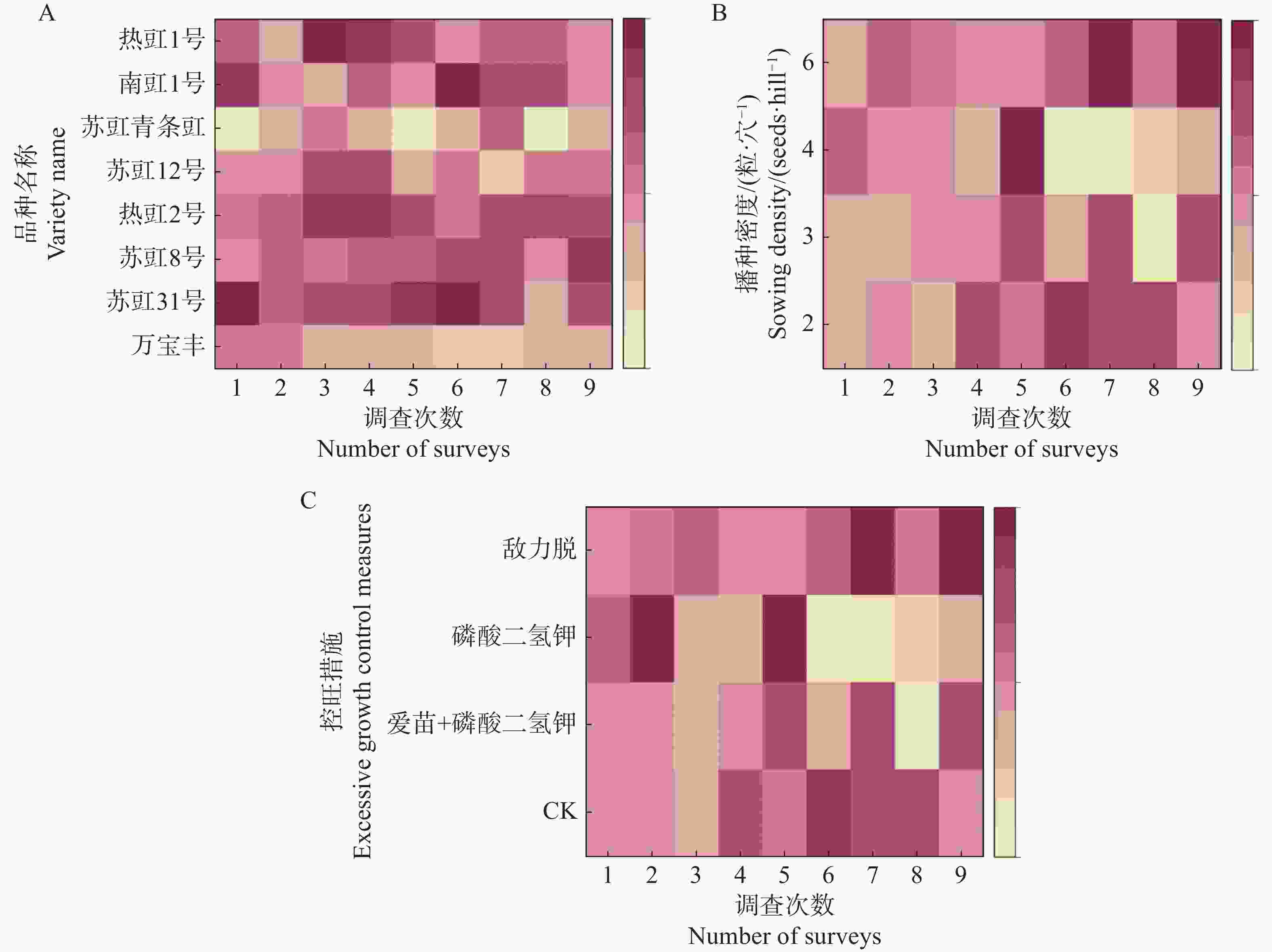

通过调查蓟马、斑潜蝇、锈病等豇豆上常见的病虫害,发现蓟马在调查期间危害较为严重,白粉虱、豆荚螟发生较少,并未在田间发现有斑潜蝇危害。针对不同实验区分别进行了蓟马发生为害统计,如图6所示,不同品种上蓟马发生为害程度并不相同,‘苏豇青条豇’和‘万宝丰’2个品种蓟马发生为害情况相对较轻,‘苏豇31号’上蓟马发生为害最为严重;蓟马发生为害情况在穴播4粒时最轻,穴播6粒时最为严重;不同控旺措施也会影响豇豆上蓟马的发生为害情况,使用“爱苗+磷酸二氢钾”控旺处理组和CK组,蓟马发生为害情况较轻,使用磷酸二氢钾和使用敌力脱控旺处理后蓟马发生为害情况较重,但两者并无显著区别。病害中豇豆锈病发生较为严重,集中在植物中下部发生,而豇豆褐斑病和细菌性角斑病发生较轻。图7显示,在调查前期阶段,豇豆锈病的发生程度均处于较低水平,主要以0级、1级为主;随着时间推进,病情指数均呈加重趋势,在3月21日出现9级水平,4月4日发病最为严重。

-

分析不同豇豆品种的性状及生长发育指标,有利于筛选出更适宜海南种植的豇豆品种。薛珠政等[9]研究发现嫩荚重、单株结果数、第1侧蔓节位是影响产量的主要因素,其中嫩荚重、单株结果数与产量呈正相关,第1侧蔓节位与产量呈负相关。同时,叶片鲜重通过影响植物光合作用净积累量,与碳水化合物的积累密切相关,进而影响豇豆总产量。供试的8个豇豆品种中,第1侧蔓节位均集中在第2、3节之间,品种间差异较小。‘苏豇8号’具有显著的早熟特性,始花期最早(1月24日),且叶片鲜重最高,但单根质量和单次采收总量处于中等水平,表现并不突出,且该品种为紫色荚果,与市场主流的绿色荚果存在差异,其市场接受度需进一步评估。‘苏豇12号’嫩荚重显著优于其他品种,尽管嫩荚长无明显优势,但产量潜力突出,可作为高产型品种重点推广。‘热豇2号’与‘南豇1号’在叶片鲜重指标上表现优异,且蓟马危害程度较轻,显示出抗性与营养关系的良好平衡,适合周年种植。

爱苗主要成分为苯醚甲环唑和丙环唑,敌力脱主要成分为丙环唑,两者同属于三唑类植物生长调节剂。丙环唑作为甾醇生物合成抑制剂,通过抑制细胞色素P450介导的脱甲基反应,干扰植物体内甾醇和赤霉素的生物合成,进而抑制细胞生长和幼苗早期生长,达到抑制植物营养生长、控旺的效果[10]。磷酸二氢钾在一定程度上可以抑制植物的营养生长,同时促进茎秆增粗。刘晓伟等[11]研究发现,叶面喷施磷酸二氢钾不仅可以增加番茄的产量,在一定浓度时还可以实现番茄的控旺。孙冰冰等[12]分析了不同植物生长调节剂对草莓控旺的效果,结果发现磷酸二氢钾在提高草莓含糖量和硬度的同时也能增加产量。在3种控旺处理对比中,“爱苗+磷酸二氢钾”组合在抑制株高、缩短节间距方面表现最为突出,同时能显著提升豇豆的单荚长度、单荚质量和采摘总产量。反观单一施用敌力脱或磷酸二氢钾的处理,虽能有效控制株高,但在改善单荚质量、长度及提升总产量方面,但效果不如“爱苗+磷酸二氢钾”,又优于空白对照。这种差异可能源于作用机制的不同,单一施用磷酸二氢钾或敌力脱时,仅通过单一机制抑制豇豆的营养生长;而“爱苗+磷酸二氢钾”的组合处理,则是通过2种不同作用机制协同调控营养生长。值得注意的是,磷酸二氢钾作为叶面肥,在实现最佳控旺效果的同时,还能为植株补充磷、钾等必需营养元素,从而在生长后期显著促进豇豆荚果的生长和增重,最终提升采摘总产量。同时,合理的控旺也能减少病虫害的发生。

种群密度是影响种群数量动态的重要因素之一,种群密度增加后,种内竞争加剧,个体获得的资源减少,导致碳水化合物的积累量降低[13]。播种密度会影响植物生长过程中的各种农艺性状,确定适宜的种植密度对提高产量至关重要[14]。在豇豆种植密度试验中,不同种植密度导致植株在嫩荚重、嫩荚长、单次采收总条数及病虫害发生情况等方面存在差异。其中,嫩荚重和病虫害发生情况的变化较为显著:穴播4粒的嫩荚重最高,其次为2粒和3粒,6粒的嫩荚重最低。这可能是因为密度适中时,种内关系既存在竞争又存在互助效应,从而促进了嫩荚重的提升。而随着种植密度的增加,病虫害发生程度呈加重趋势,这可能是由于高密度种植为病虫害提供了更充足的取食和繁殖空间。相比之下,嫩荚长和总产量的变化幅度较小,这可能与实验区域面积较小、样本量有限,导致密度梯度对产量和长度的影响未能充分显现有关。

-

本研究通过品种性状分析、控旺处理及密度调控实验,筛选出适合海南种植的豇豆品种:‘苏豇8号’具早熟特性但需验证市场接受度,‘苏豇12号’嫩荚重优势突出可作高产型推广,‘热豇2号’与‘南豇1号’因高光合效率和蓟马抗性适合周年种植;发现“爱苗+磷酸二氢钾”控旺措施,在抑制营养生长的同时补充磷钾营养,显著提升产量与品质,同时可减少病虫害发生;明确中等密度(穴播4粒)利于平衡种内竞争与互助以提高嫩荚重,高密度则加剧病虫害发生。研究结果为海南豇豆产业提供了品种选择、控旺技术及密度调控的综合方案,建议推广高产抗逆品种并配套相关栽培技术,同时针对连作与高温胁迫开展后续研究以完善技术支撑。

Screening of cowpea varieties and optimization of planting patterns in Hainan

-

摘要: 本研究针对海南豇豆(Vigna unguiculata)生产中植株徒长、病虫害频发及品种抗逆性不足等问题,开展化学—物理协同防控技术与品种适应性综合评价。在全围网防虫网设施下,系统评价8个主栽品种的生长特性与产量表现。结果表明,‘苏豇8号’始花期最早,‘苏豇12号’嫩荚重最高(33.28 g),‘热豇2号’与‘南豇1号’叶片鲜重达较高水平,分别为1.8 g和2.0 g;设置磷酸二氢钾、“爱苗+磷酸二氢钾”、敌力脱3种处理开展控旺压苗,其中,“爱苗+磷酸二氢钾”控旺处理在抑制株高、提升产量等方面效果最佳,嫩荚增重37.64 %、增长20.28 %,单次采收条数增长61.34 %;不同的密度试验中4粒·穴−1的播种密度利于平衡种内竞争与互助,嫩荚重最高(32.87 g),单次采收252条。田间主要害虫蓟马危害程度存在品种差异,其中对‘热豇2号’与‘南豇1号’危害最轻。不同播种密度下,穴播4粒时蓟马危害程度最低。豇豆锈病呈持续加重趋势,在4月初(豇豆生长后期)达到发病高峰。本研究构建的协同防控体系与品种适配模型,为海南豇豆产业提质增效提供了技术支撑。Abstract: Chemical-physical synergistic control and comprehensive adaptability evaluation of cowpea varieties (Vigna unguiculata) were carried out in an attempt to solve the problems of excessive vegetative growth, frequent occurrence of plant diseases and insect pests, and insufficient stress resistance of cowpea varieties in Hainan cowpea production. Under the full-enclosure insect-proof net facilities, the growth characteristics and yield performance of 8 main cultivated cowpea varieties in Hainan were systematically evaluated. The results showed that cowpea variety 'Sujiang 8' had the earliest initial flowering stage, that 'Sujiang 12' had the highest fresh pod weight (33.28 g), and that 'Rejiang 2' and 'Nanjiang 1' had relatively high fresh leaf weights of 1.8 g and 2.0 g, respectively. Three treatments including potassium dihydrogen phosphate, “Aimiao + potassium dihydrogen phosphate”, and “Dilituo” were set up for vegetative growth control and seedling suppression. Among them, the treatment “Aimiao + potassium dihydrogen phosphate” had the best effects on inhibiting plant height and improving yield, with a 37.64% increase in tender pod weight, a 20.28% increase in tender pod length, and a 61.34% increase in total count per harvest. In different density trials, the sowing density of 4 seeds per hill was conducive to balancing intraspecific competition and mutualism, with the highest tender pod weight (32.87 g) and 252 pods harvested per picking. There were varietal differences in the damage severity of thrips, the main field pest. Cowpea varieties 'Rejiang 2' and 'Nanjiang 1' were the least infested with thrips. Under different sowing densities, the sowing density of 4 seeds per hole was the lowest in damage severity. Cowpea rust showed a continuous aggravation trend and reached the disease peak in early April (the late growth stage of cowpea). The synergistic control system and variety adaptation model constructed in this study provide technical support for quality improvement and efficiency enhancement of the cowpea industry in Hainan.注释:1) 共同第一作者

-

图 2 不同豇豆品种单次采收总条数(A)及豇豆嫩荚重、嫩荚长(B)对比

不同的小写字母表示通过Tukey检验在0.05水平上存在显著差异(P<0.05),相同小写字母表示差异不显著(P>0.05)。

Fig. 2 Comparison of total count per harvest(A), tender pod weight and tender pod length(B)of cowpea among different cowpea varieties

Different lowercase letters indicate significant differences at the 0.05 level by Tukey's test(P < 0.05), and the same lowercase letters indicate no significant differences(P > 0.05).

图 3 不同控旺处理对豇豆节间距(A)和株高(B)的动态影响

不同的小写字母表示通过Tukey检验在0.05水平上存在显著差异(P<0.05),相同小写字母表示差异不显著(P>0.05)。

Fig. 3 The dynamic effects of different excessive growth control measures on node spacing(A)and plant height(B)of cowpea

Different lowercase letters indicate significant differences at the 0.05 level by Tukey's test(P < 0.05), and the same lowercase letters indicate no significant differences(P > 0.05).

图 4 不同控旺措施处理下豇豆单次采收条数(A)及嫩荚重、嫩荚长(B)对比

通过 Tukey 检验进行显著性分析,*表示在0.05水平上存在显著差异(P<0.05),**表示在0.01水平上存在极显著差异(P<0.01),***表示在0.001水平上存在极显著差异(P<0.001),ns表示差异不显著(P>0.05)。

Fig. 4 Comparison of total count per harvest(A), tender pod weight and tender pod length(B)of cowpea under different excessive growth control measures

For the significance analysis by Tukey's test, * indicates a significant difference at the 0.05 level(P < 0.05), ** indicates a very significant difference at the 0.01 level(P < 0.01), *** indicates an highly significant difference at the 0.001 level(P < 0.001), and ns indicates no significant difference(P > 0.05).

图 5 不同播种密度下豇豆单次采收总条数(A)及嫩荚重、嫩荚长对比(B)

不同的小写字母表示通过Tukey检验在0.05水平上存在显著差异(P<0.05),相同小写字母表示差异不显著(P>0.05)。

Fig. 5 Comparison of total count per harvest(A),tender pod weight and tender pod length(B)of cowpea under different sowing densities

Different lowercase letters indicate significant differences at the 0.05 level by Tukey's test(P < 0.05), and the same lowercase letters indicate no significant differences(P > 0.05).

图 6 不同试验区蓟马发生为害程度

A. 不同品种蓟马发生为害程度;B. 不同播种密度蓟马发生为害程度;C. 不同控旺措施蓟马发生为害程度。注:颜色越深表示蓟马为害越严重,横轴1~9表示调查次数,共调查9次。

Fig. 6 Occurrence and damage severity of thrips in different experimental plots

A. Occurrence and damage severity of thrips in different varieties; B. Occurrence and damage severity of thrips at different seeding densities; C. Occurrence and damage severity of thrips under different growth control measures. Note: Darker colors indicate more severe thrips occurrence and damage; The horizontal axis 1~9 represents the number of surveys, with a total of 9 surveys.

表 1 豇豆品种及来源

Table 1 Varieties and sources of cowpea

编号

Number品种名称

Variety品种来源

Variety sources1 ‘热豇1号’ 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 2 ‘热豇2号’ 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 3 ‘南豇1号’ 三亚市热带农业科学院 4 ‘万宝丰’ 江西华农种业有限公司 5 ‘苏豇青条豇’ 北京市农业农村局植保站 6 ‘苏豇8号’ 北京市农业农村局植保站 7 ‘苏豇12号’ 北京市农业农村局植保站 8 ‘苏豇31号’ 北京市农业农村局植保站 表 2 不同品种豇豆第一侧蔓节位位置及始花期时间

Table 2 Position of the first lateral vine node and initial flowering stage time of different cowpea varieties

品种名称

Variety第一侧蔓节位位置/节

Node position of the first lateral branch/node始花期时间

Initial time of flowering stage‘热豇1号’ 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2月3日 ‘热豇2号’ 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2月5日 ‘南豇1号’ 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2月7日 ‘万宝丰’ 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2月8日 ‘苏豇青条豇’ 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2月5日 ‘苏豇8号’ 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1月24日 ‘苏豇12号’ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2月2日 ‘苏豇31号’ 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2月1日 -

[1] 袁伟方, 王硕, 张曼丽, 等. 三亚市豇豆重大病虫发生动态监测[J]. 中国植保导刊, 2017, 37(7): 39 − 41. doi: 10.3969/j.issn.1672-6820.2017.07.008 [2] 李良会, 陈帅, 王春花, 等. 海南豇豆主要病虫害的发生与防控对策[J]. 热带农业科学, 2022, 42(4): 70 − 76. doi: 10.12008/j.issn.1009-2196.2022.04.012 [3] 王现丽, 牛玉, 杜公福, 等. 海南地区豇豆品种比较分析与综合评价[J]. 中国瓜菜, 2024, 37(9): 151 − 158. doi: 10.16861/j.cnki.zggc.202423.0812 [4] 李文跃, 方贯娜, 庞淑敏, 等. 海南冬春茬豇豆安全高效生产关键技术[J]. 长江蔬菜, 2023(19): 42 − 44. [5] 张朝明, 赵坤, 唐胜, 等. 6个豇豆品种农艺性状的相关性、主成分及聚类分析[J]. 西南农业学报, 2021, 34(3): 501 − 507. doi: 10.16213/j.cnki.scjas.2021.3.006 [6] 徐冬梅, 黄海涛, 文静, 等. 不同播期和密度对大棚豇豆春季制种产量的影响[J]. 长江蔬菜, 2021(18): 56 − 58. doi: 10.3865/j.issn.1001-3547.2021.18.017 [7] 秦英. 桂林豇豆高产栽培技术[J]. 长江蔬菜, 2023(5): 33 − 35. [8] 王佩芝, 李锡香. 豇豆种质资源描述规范和数据标准[M]. 北京: 中国农业出版社, 2006: 77. [9] 薛珠政, 康建坂, 李永平, 等. 长豇豆主要农艺性状与产量的相关性研究[J]. 福建农业学报, 2003, 18(1): 38 − 41. doi: 10.3969/j.issn.1008-0384.2003.01.009 [10] HANSON B D, MALLORY-SMITH C A, BREWSTER B D, et al. Growth regulator effects of propiconazole on redroot pigweed (Amaranthus retroflexus)[J]. Weed Technology, 2003, 17(4): 777 − 781. doi: 10.1614/WT02-162 [11] 刘晓伟, 欧勇, 孟庆林, 等. 超常量磷酸二氢钾对温室番茄控旺效果的研究[J]. 辽宁农业科学, 2022(4): 77 − 79. doi: 10.3969/j.issn.1002-1728.2022.04.019 [12] 孙冰冰, 刘宇, 毕伊湄, 等. 不同植物生长调节剂对控制草莓旺长的效果研究[J]. 农业科技通讯, 2025(5): 129 − 132. doi: 10.3969/j.issn.1000-6400.2025.05.030 [13] 尹钧, 高志强. 农业生态基础[M]. 北京: 经济科学出版社, 1996: 165. [14] 杜汉强, 牛一川, 赵晓玲, 等. 不同播种密度对紫花苜蓿主要性状的影响[J]. 草业科学, 2004, 21(3): 42 − 45. doi: 10.3969/j.issn.1001-0629.2004.03.010 -

下载:

下载: