2025年 16卷 第5期

2025, 16(5): 639-646.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240069

摘要:

致病菌感染会释放大量脂多糖,破坏肠道紧密连接蛋白的结构,导致肠道通透性增加,造成肠上皮屏障功能失调,诱发严重的肠道炎症。丁酸钠,作为短链脂肪酸的一种,对于缓解肠道炎症具有重要作用;然而,其易挥发、利用率低等特性严重影响其应用。因此,设计开发丁酸钠药物递送系统对于提高丁酸钠利用率和作用效果具有重要意义。基于此,利用壳聚糖(chitosan,CS)和透明质酸(hyaluronic acid,HA)在三聚磷酸钠(sodium tripolyphosphate,TPP)存在下交联的性质,将丁酸钠(sodium butyrate,SB)包裹在颗粒中,形成CS-SB纳米颗粒。通过透射电子显微镜和激光粒度分析对CS-SB进行表征,发现CS-SB呈不规则的球状,粒径约为(97.30±4.20) nm。SB能够在PBS缓冲液中释放,24 h的累积释放量达到(116.27±7.75) ng。构建脂多糖诱导肠道细胞炎症模型,发现CS-SB能有效地抑制细胞促炎因子的表达,起到缓解炎症的作用。运用壳聚糖等天然产物开发的药物递送系统,能有效克服丁酸钠易挥发的缺点,为设计新型生物活性口服药物递送体系提供了一种新的思路。

致病菌感染会释放大量脂多糖,破坏肠道紧密连接蛋白的结构,导致肠道通透性增加,造成肠上皮屏障功能失调,诱发严重的肠道炎症。丁酸钠,作为短链脂肪酸的一种,对于缓解肠道炎症具有重要作用;然而,其易挥发、利用率低等特性严重影响其应用。因此,设计开发丁酸钠药物递送系统对于提高丁酸钠利用率和作用效果具有重要意义。基于此,利用壳聚糖(chitosan,CS)和透明质酸(hyaluronic acid,HA)在三聚磷酸钠(sodium tripolyphosphate,TPP)存在下交联的性质,将丁酸钠(sodium butyrate,SB)包裹在颗粒中,形成CS-SB纳米颗粒。通过透射电子显微镜和激光粒度分析对CS-SB进行表征,发现CS-SB呈不规则的球状,粒径约为(97.30±4.20) nm。SB能够在PBS缓冲液中释放,24 h的累积释放量达到(116.27±7.75) ng。构建脂多糖诱导肠道细胞炎症模型,发现CS-SB能有效地抑制细胞促炎因子的表达,起到缓解炎症的作用。运用壳聚糖等天然产物开发的药物递送系统,能有效克服丁酸钠易挥发的缺点,为设计新型生物活性口服药物递送体系提供了一种新的思路。

2025, 16(5): 647-653.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240172

摘要:

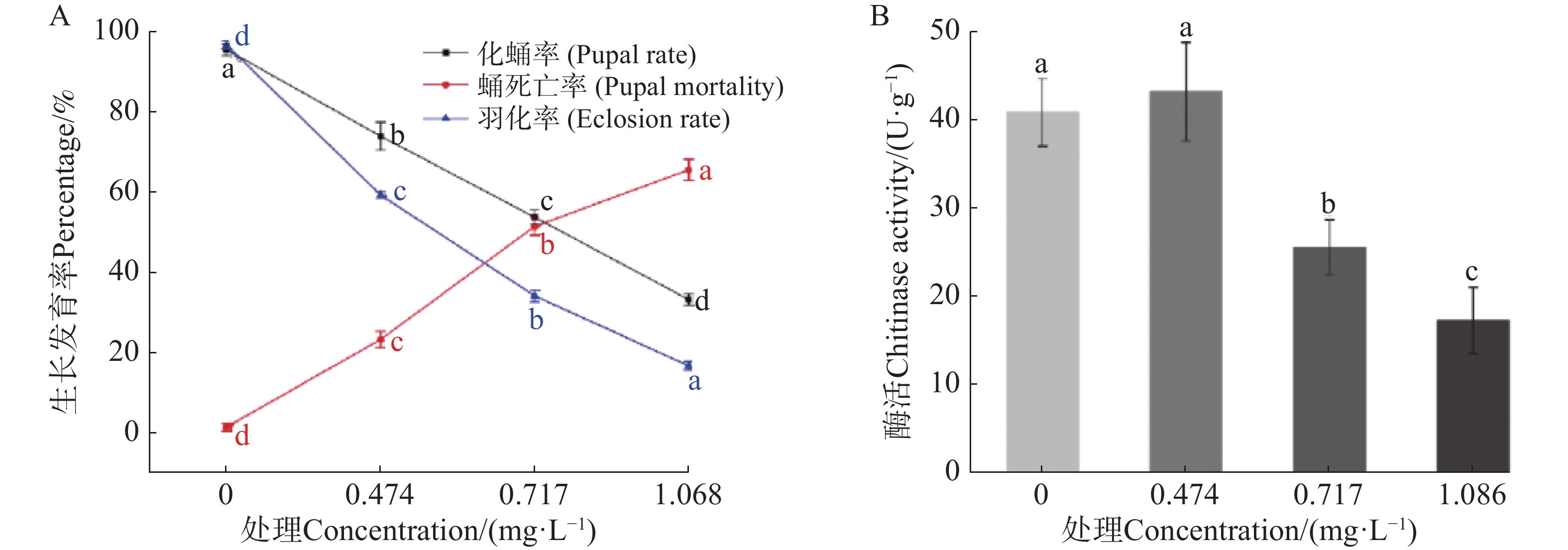

光活化药剂能够在可见光或近紫外光照射下吸收光子能量转变为激发态,产生活性氧,从而对机体细胞造成氧化损伤,引发生物膜和细胞器结构与功能的破坏。由于该类药剂的优良特性包括不易产生抗性、易自然降解等,其在医药领域、农药领域均具有广泛的研究价值。本研究以埃及伊蚊为供试靶标生物,测定9-苯基吖啶等6种吖啶衍生物的杀幼蚊活性,并对高活性化合物作用机制进行初探。结果表明,供试化合物均为光敏性化合物,经紫外照射后化合物杀虫活性均显著升高,其中,9-苯基吖啶活性最高,LC50为0.717 mg·L−1,且均可使埃及伊蚊化蛹率和羽化率显著降低,蛹死亡率显著升高,同时显著抑制几丁质酶活性。试虫体内活性氧(reactive oxygen species, ROS)水平显著上升,超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)、过氧化氢酶(catalase, CAT)活性呈现先升高后降低的趋势,过氧化物酶(peroxidase, POD)酶活性提高,LC75质量浓度的药剂处理能够抑制乙酰胆碱酯酶(acetylcholinesterase, AchE)的活性。为此,推测9-苯基吖啶通过诱导试虫机体产生ROS,造成机体氧化损伤从而发挥杀虫活性,其具有开发光活化杀幼蚊药虫剂的潜力。

光活化药剂能够在可见光或近紫外光照射下吸收光子能量转变为激发态,产生活性氧,从而对机体细胞造成氧化损伤,引发生物膜和细胞器结构与功能的破坏。由于该类药剂的优良特性包括不易产生抗性、易自然降解等,其在医药领域、农药领域均具有广泛的研究价值。本研究以埃及伊蚊为供试靶标生物,测定9-苯基吖啶等6种吖啶衍生物的杀幼蚊活性,并对高活性化合物作用机制进行初探。结果表明,供试化合物均为光敏性化合物,经紫外照射后化合物杀虫活性均显著升高,其中,9-苯基吖啶活性最高,LC50为0.717 mg·L−1,且均可使埃及伊蚊化蛹率和羽化率显著降低,蛹死亡率显著升高,同时显著抑制几丁质酶活性。试虫体内活性氧(reactive oxygen species, ROS)水平显著上升,超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)、过氧化氢酶(catalase, CAT)活性呈现先升高后降低的趋势,过氧化物酶(peroxidase, POD)酶活性提高,LC75质量浓度的药剂处理能够抑制乙酰胆碱酯酶(acetylcholinesterase, AchE)的活性。为此,推测9-苯基吖啶通过诱导试虫机体产生ROS,造成机体氧化损伤从而发挥杀虫活性,其具有开发光活化杀幼蚊药虫剂的潜力。

2025, 16(5): 654-662.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240175

摘要:

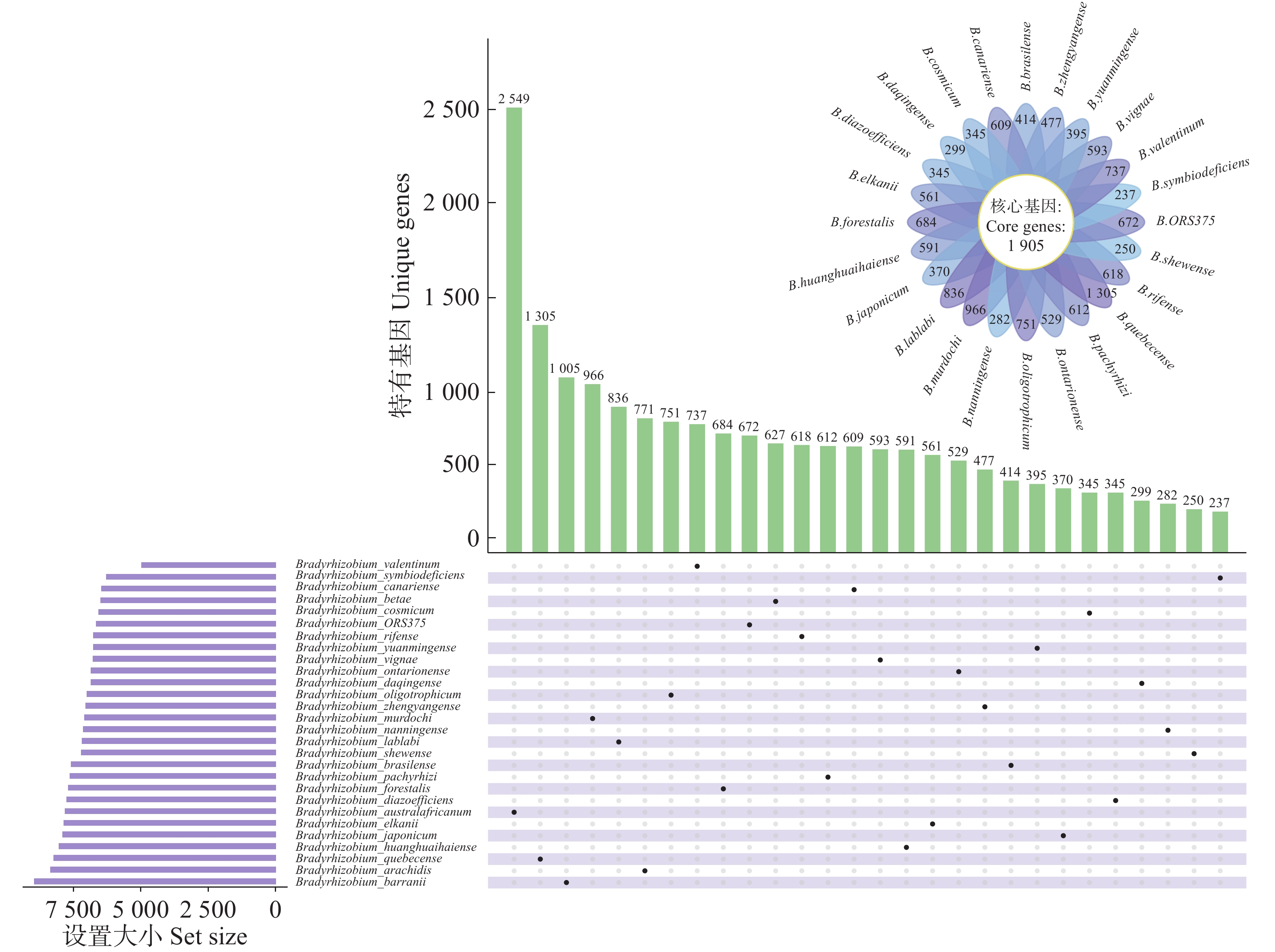

为了探讨慢生根瘤菌属(Bradyrhizobium)及其塑料降解相关基因CYP450羟化酶基因的进化历程,揭示该菌属获得塑料降解潜力的机制,本研究收集了28株完全组装的慢生根瘤菌基因组,通过比较基因组学和系统发育分析,研究了该菌属及其CYP450基因的进化和流动情况。结果表明,与核心基因组相比,慢生根瘤菌属的特有基因和附属基因在膜运输、异源生物降解、代谢、脂质代谢和信号转导等与塑料降解相关的功能上有所增加。慢生根瘤菌属具备开放的泛基因组结构,进化过程中倾向于通过获取外源基因适应新的环境并发展出新功能。通过分析细菌和古菌中CYP450羟化酶基因的流动,发现慢生根瘤菌属可能通过水平基因转移从放线菌门获得了CYP450羟化酶基因,从而具备了塑料降解的潜力。

为了探讨慢生根瘤菌属(Bradyrhizobium)及其塑料降解相关基因CYP450羟化酶基因的进化历程,揭示该菌属获得塑料降解潜力的机制,本研究收集了28株完全组装的慢生根瘤菌基因组,通过比较基因组学和系统发育分析,研究了该菌属及其CYP450基因的进化和流动情况。结果表明,与核心基因组相比,慢生根瘤菌属的特有基因和附属基因在膜运输、异源生物降解、代谢、脂质代谢和信号转导等与塑料降解相关的功能上有所增加。慢生根瘤菌属具备开放的泛基因组结构,进化过程中倾向于通过获取外源基因适应新的环境并发展出新功能。通过分析细菌和古菌中CYP450羟化酶基因的流动,发现慢生根瘤菌属可能通过水平基因转移从放线菌门获得了CYP450羟化酶基因,从而具备了塑料降解的潜力。

2025, 16(5): 663-672.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250028

摘要:

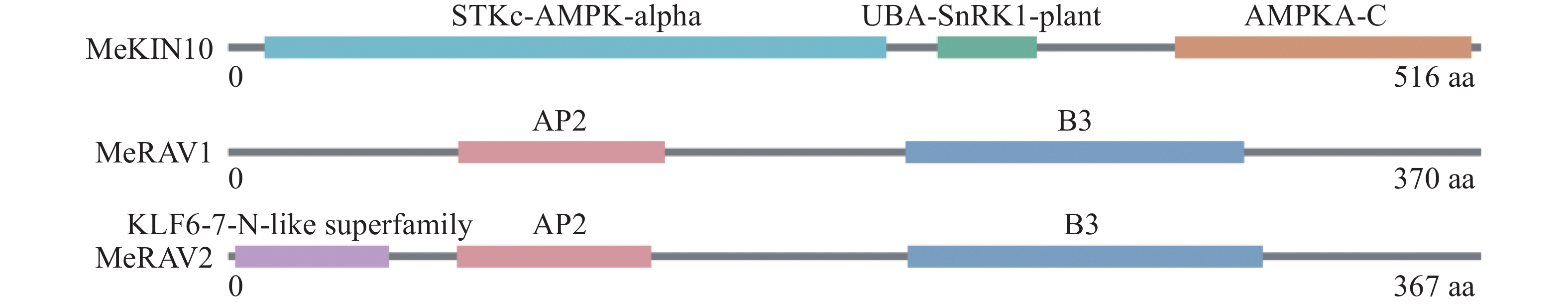

木薯(Manihot esculenta)是重要的粮食和能源作物,而干旱、高温等环境因素引起的氧化胁迫严重影响了木薯的产量和品质。已有研究表明,木薯能量感应激酶MeKIN10通过介导MeRAV1/2的蛋白磷酸化提高木薯的氧化胁迫抗性。蛋白互作是激酶介导蛋白磷酸化的关键,然而,MeKIN10与MeRAV1/2的蛋白互作区域尚不明确。本研究通过蛋白结构域分析、AlphaFold3互作预测及酵母双杂交实验,筛选了MeKIN10与MeRAV1/2的蛋白互作区域。结果显示,MeKIN10的激酶结构域STKc-AMPK-alpha与MeRAV1/2均互作,而UBA-SnRK1-plant及AMPKA-C结构域只与MeRAV2互作。以上结果表明,MeKIN10的激酶结构域STKc-AMPK-alpha是其与MeRAV1/2蛋白互作的关键结构域,进一步说明了MeKIN10与MeRAV1/2的蛋白互作是其介导MeRAV1/2磷酸化的关键。

木薯(Manihot esculenta)是重要的粮食和能源作物,而干旱、高温等环境因素引起的氧化胁迫严重影响了木薯的产量和品质。已有研究表明,木薯能量感应激酶MeKIN10通过介导MeRAV1/2的蛋白磷酸化提高木薯的氧化胁迫抗性。蛋白互作是激酶介导蛋白磷酸化的关键,然而,MeKIN10与MeRAV1/2的蛋白互作区域尚不明确。本研究通过蛋白结构域分析、AlphaFold3互作预测及酵母双杂交实验,筛选了MeKIN10与MeRAV1/2的蛋白互作区域。结果显示,MeKIN10的激酶结构域STKc-AMPK-alpha与MeRAV1/2均互作,而UBA-SnRK1-plant及AMPKA-C结构域只与MeRAV2互作。以上结果表明,MeKIN10的激酶结构域STKc-AMPK-alpha是其与MeRAV1/2蛋白互作的关键结构域,进一步说明了MeKIN10与MeRAV1/2的蛋白互作是其介导MeRAV1/2磷酸化的关键。

2025, 16(5): 673-681.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250007

摘要:

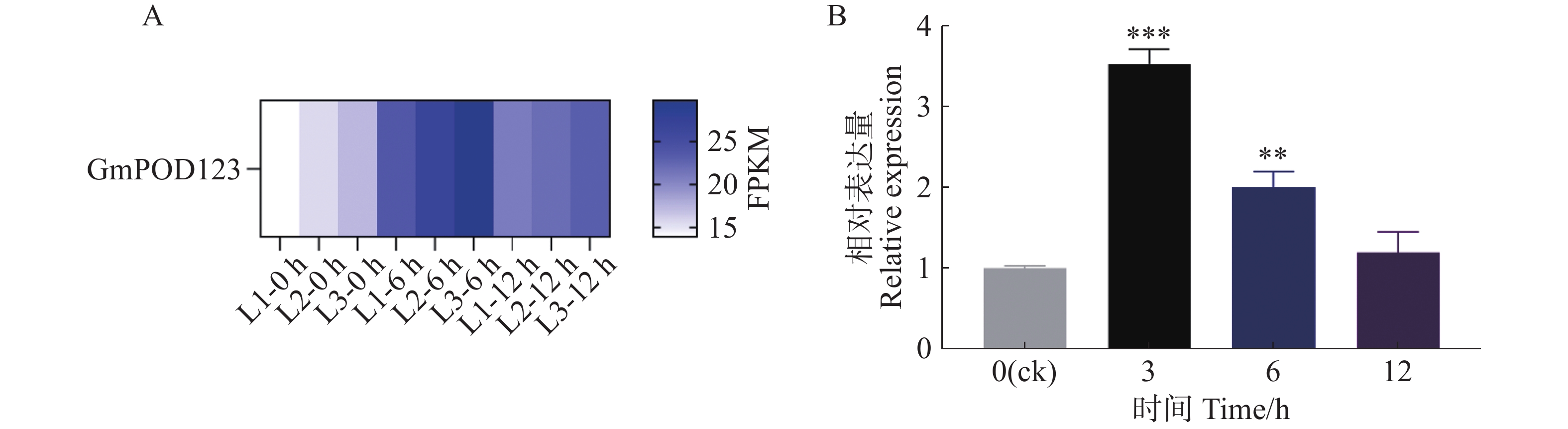

为深入挖掘调控大豆(Glycine max)抗旱性的关键基因,本研究基于前期干旱处理下大豆叶片转录组结果,筛选出受干旱胁迫显著诱导的过氧化物酶GmPOD123基因。首先,为了鉴定GmPOD123是否响应干旱胁迫,本研究对大豆叶片GmPOD123进行干旱胁迫下的表达分析,结果表明,其在3 h胁迫时被显著诱导。进一步,通过对转GmPOD123基因的拟南芥(Arabidopsis thaliana)进行干旱胁迫下的表型鉴定,明确了其具有提高植物抗旱性的功能。同时,为了解析GmPOD123调控抗旱的分子机制,利用大豆cDNA酵母文库筛选到互作蛋白果糖1,6−二磷酸醛缩酶(GmFBA2),并通过酵母双杂和双萤光素酶互补实验鉴定了其与GmPOD123互作。研究表明,GmFBA2可能通过与GmPOD123的互作参与调控大豆抗旱性的功能。

为深入挖掘调控大豆(Glycine max)抗旱性的关键基因,本研究基于前期干旱处理下大豆叶片转录组结果,筛选出受干旱胁迫显著诱导的过氧化物酶GmPOD123基因。首先,为了鉴定GmPOD123是否响应干旱胁迫,本研究对大豆叶片GmPOD123进行干旱胁迫下的表达分析,结果表明,其在3 h胁迫时被显著诱导。进一步,通过对转GmPOD123基因的拟南芥(Arabidopsis thaliana)进行干旱胁迫下的表型鉴定,明确了其具有提高植物抗旱性的功能。同时,为了解析GmPOD123调控抗旱的分子机制,利用大豆cDNA酵母文库筛选到互作蛋白果糖1,6−二磷酸醛缩酶(GmFBA2),并通过酵母双杂和双萤光素酶互补实验鉴定了其与GmPOD123互作。研究表明,GmFBA2可能通过与GmPOD123的互作参与调控大豆抗旱性的功能。

2025, 16(5): 682-691.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250009

摘要:

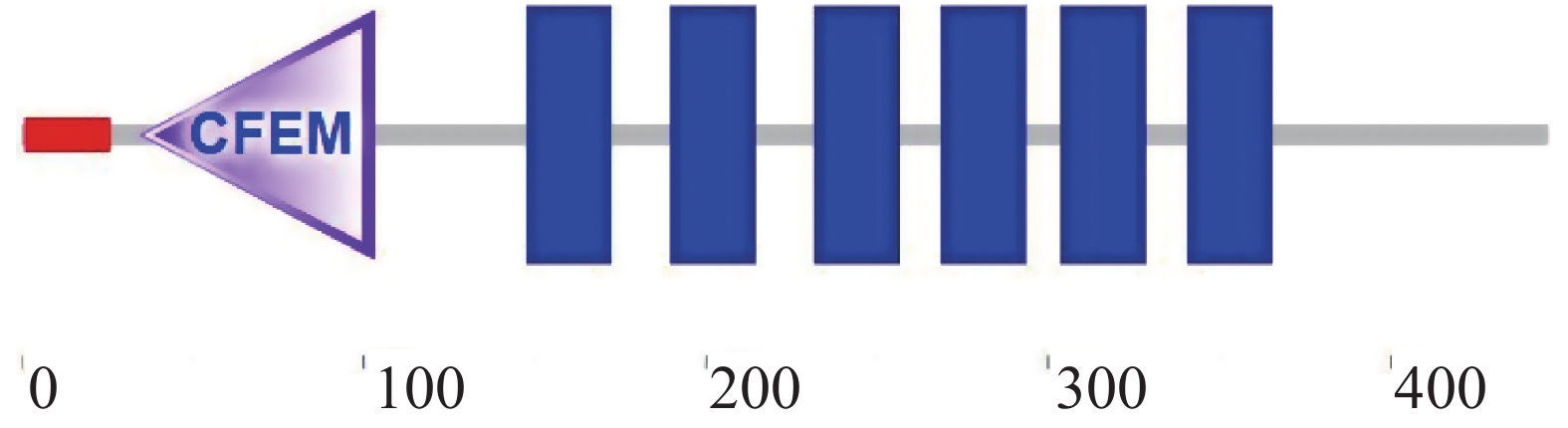

胶孢炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)是引起橡胶树炭疽病的主要病原。CFEM(common in fungal extracellular membrane)结构域是真菌特有的基序,含有CFEM和跨膜结构域的蛋白属于Pth11-like型CFEM蛋白,在调控病原真菌生长发育和致病力中发挥重要作用。为了研究橡胶树胶孢炭疽菌的致病机制,从胶孢炭疽菌转录组中筛选出1个编码Pth11-like型CFEM蛋白的基因,将其命名为CgCFEM17。该基因的编码区全长1 341 bp,编码446个氨基酸。生物信息学分析显示,CgCFEM17蛋白N端具有长度为26个氨基酸的信号肽和1个保守的CFEM结构域,C端包含6个跨膜结构域。为了分析CgCFEM17基因的功能,构建了该基因的敲除突变体(ΔCgCFEM17)及回补突变体(ΔCgCFEM17-C),并对其生长发育和致病性表型进行了分析。结果表明,与野生型和回补突变体相比,ΔCgCFEM17的分生孢子萌发和入侵结构的形成延迟,致病力减弱,但菌落生长速率、产孢能力及附着胞的形成率与形态发生没有变化。CgCFEM17可能通过调控分生孢子萌发进程,延缓侵染结构形成,影响胶孢炭疽菌对橡胶树的致病力,这为探究胶孢炭疽菌的致病机制及建立新的橡胶树炭疽病防治策略奠定了一定的理论基础。

胶孢炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)是引起橡胶树炭疽病的主要病原。CFEM(common in fungal extracellular membrane)结构域是真菌特有的基序,含有CFEM和跨膜结构域的蛋白属于Pth11-like型CFEM蛋白,在调控病原真菌生长发育和致病力中发挥重要作用。为了研究橡胶树胶孢炭疽菌的致病机制,从胶孢炭疽菌转录组中筛选出1个编码Pth11-like型CFEM蛋白的基因,将其命名为CgCFEM17。该基因的编码区全长1 341 bp,编码446个氨基酸。生物信息学分析显示,CgCFEM17蛋白N端具有长度为26个氨基酸的信号肽和1个保守的CFEM结构域,C端包含6个跨膜结构域。为了分析CgCFEM17基因的功能,构建了该基因的敲除突变体(ΔCgCFEM17)及回补突变体(ΔCgCFEM17-C),并对其生长发育和致病性表型进行了分析。结果表明,与野生型和回补突变体相比,ΔCgCFEM17的分生孢子萌发和入侵结构的形成延迟,致病力减弱,但菌落生长速率、产孢能力及附着胞的形成率与形态发生没有变化。CgCFEM17可能通过调控分生孢子萌发进程,延缓侵染结构形成,影响胶孢炭疽菌对橡胶树的致病力,这为探究胶孢炭疽菌的致病机制及建立新的橡胶树炭疽病防治策略奠定了一定的理论基础。

2025, 16(5): 692-700.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250039

摘要:

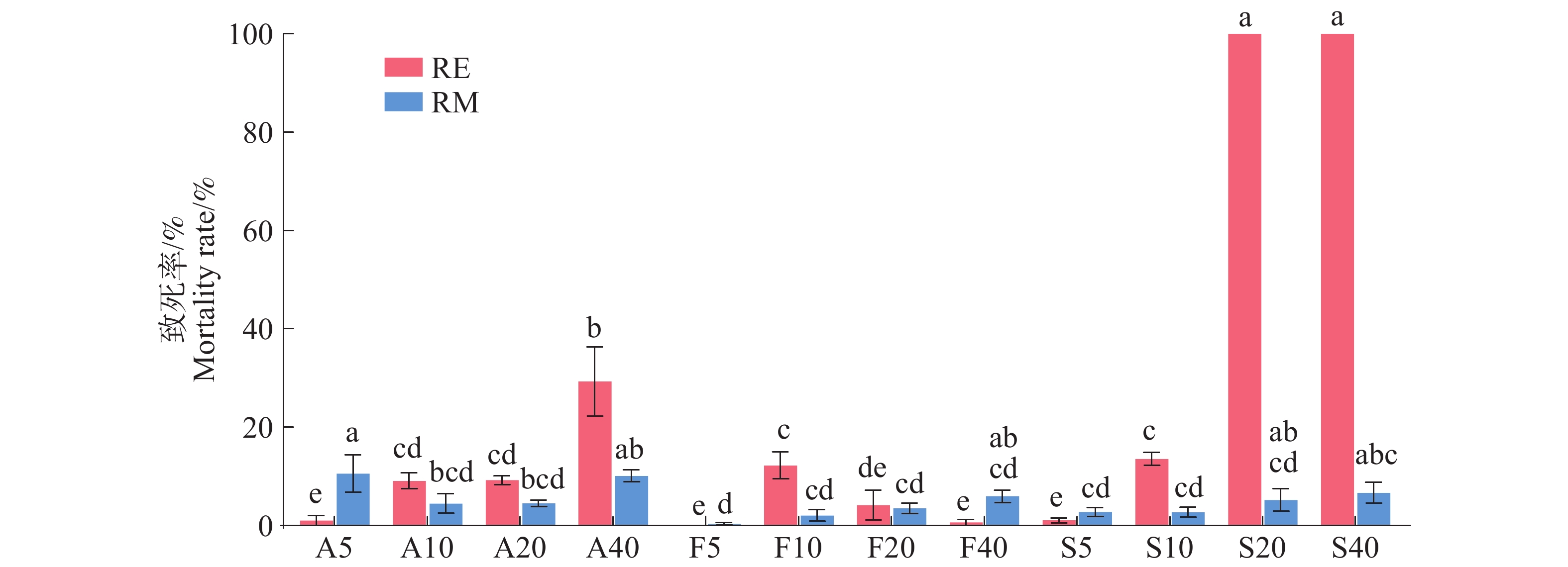

根结线虫(Meloidogyne spp.)是全球最常见的植物寄生线虫之一,严重威胁农业生产,化学药剂根围施药仍是其目前主要的防治手段。本研究采用叶面喷施杀线剂的方法探索其对番茄根结线虫的盆栽防效,以及根系分泌物(RE)和根系代谢物(RM)对二龄幼虫(J2s)和卵孵化的抑杀效果。结果表明,氟吡菌酰胺、噻唑磷、阿维菌素叶面喷施对番茄根结线虫病具有一定的盆栽防效;整体上根系分泌物较根系代谢物对J2s、卵孵化的抑杀效果好,其中,噻唑磷叶面喷施处理获得的RE对J2s表现出极强的抑杀作用,在施药后第1天致死率就达到84.10%。研究结果初步证明了叶面喷施杀线剂防治根结线虫的可行性,可为热带设施农业减少土壤施药、“老药新用”提供创新策略。

根结线虫(Meloidogyne spp.)是全球最常见的植物寄生线虫之一,严重威胁农业生产,化学药剂根围施药仍是其目前主要的防治手段。本研究采用叶面喷施杀线剂的方法探索其对番茄根结线虫的盆栽防效,以及根系分泌物(RE)和根系代谢物(RM)对二龄幼虫(J2s)和卵孵化的抑杀效果。结果表明,氟吡菌酰胺、噻唑磷、阿维菌素叶面喷施对番茄根结线虫病具有一定的盆栽防效;整体上根系分泌物较根系代谢物对J2s、卵孵化的抑杀效果好,其中,噻唑磷叶面喷施处理获得的RE对J2s表现出极强的抑杀作用,在施药后第1天致死率就达到84.10%。研究结果初步证明了叶面喷施杀线剂防治根结线虫的可行性,可为热带设施农业减少土壤施药、“老药新用”提供创新策略。

2025, 16(5): 701-706.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240084

摘要:

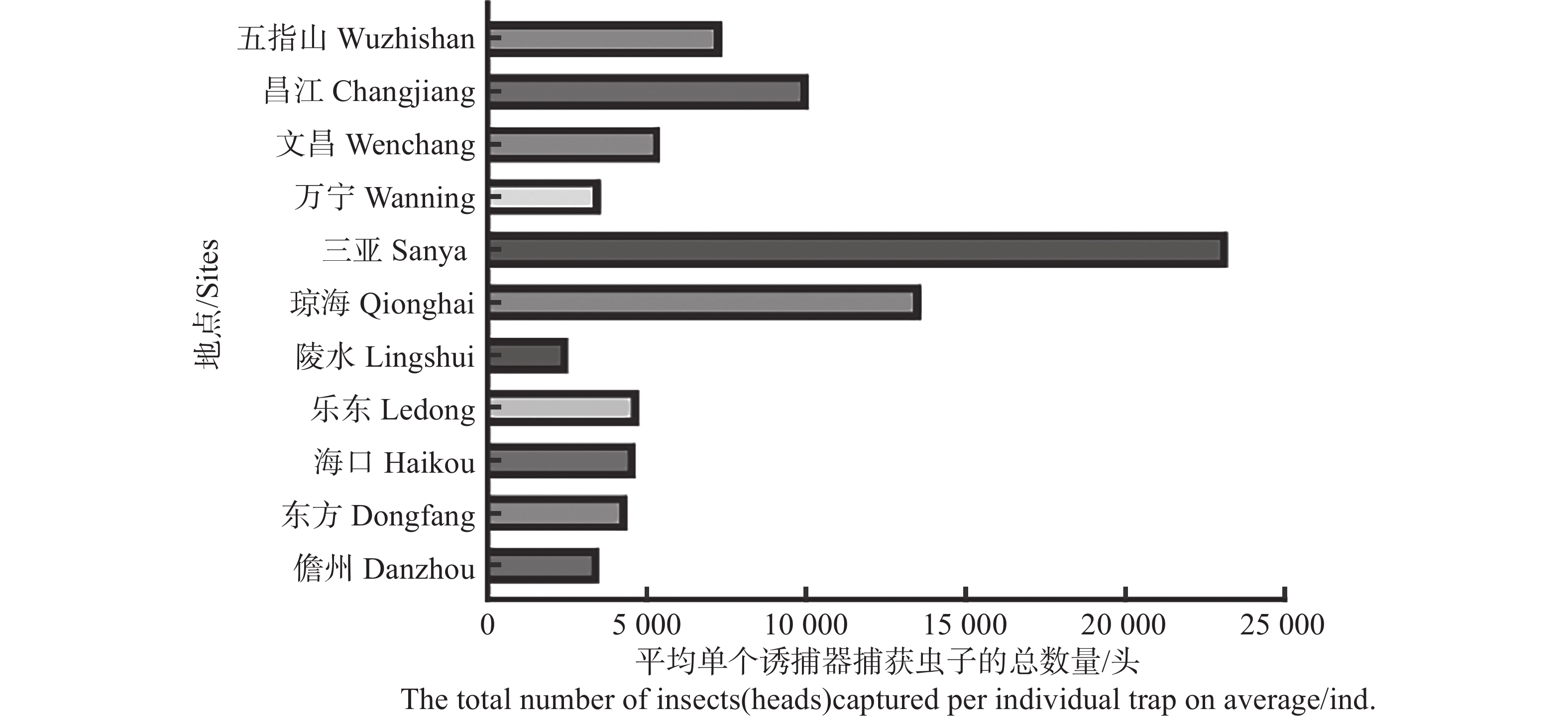

为了探明海南地区桔小实蝇(Bactrocera dorsalis)种群动态规律,在海南主要农业生产区域,对桔小实蝇种群进行调查,并探讨其与气象因子间的相关性。结果表明,桔小实蝇在海南可全年发生,5—8月为桔小实蝇发生高峰期,而11—12月为其发生低谷期。部分地区的桔小实蝇种群监测数据与平均温度、最高温度和最低温度存在正相关性,而与降水量、相对湿度和雨日数间相关性不明显。这为海南桔小实蝇的防治策略制定提供了较好的数据基础。

为了探明海南地区桔小实蝇(Bactrocera dorsalis)种群动态规律,在海南主要农业生产区域,对桔小实蝇种群进行调查,并探讨其与气象因子间的相关性。结果表明,桔小实蝇在海南可全年发生,5—8月为桔小实蝇发生高峰期,而11—12月为其发生低谷期。部分地区的桔小实蝇种群监测数据与平均温度、最高温度和最低温度存在正相关性,而与降水量、相对湿度和雨日数间相关性不明显。这为海南桔小实蝇的防治策略制定提供了较好的数据基础。

2025, 16(5): 707-717.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250022

摘要:

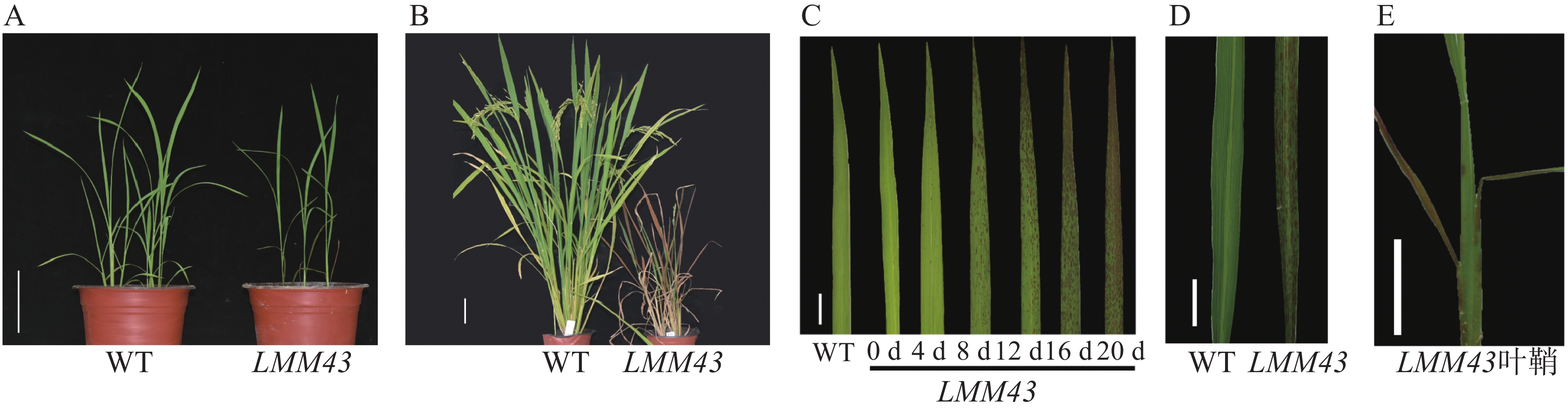

类病斑突变体(lesion mimic mutants, LMM)在植物免疫和生长发育研究中具有重要意义。本研究旨在通过BSA-seq(bulked segregant analysis sequencing)技术对1个水稻类病斑基因进行初步定位。首先,从籼稻(Oryza sativa ssp.) 品种‘黄华占’(‘HHZ’)经EMS诱变后的群体中筛选出1个出现类病斑症状的突变体LMM43,通过LMM43与野生型亲本杂交后得到的F2代分离群体进行表型分析,确定类病斑性状的遗传模式。利用BSA-seq技术,对类病斑表型的个体和正常个体的DNA混合样本进行高通量测序。通过关联分析单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism, SNP)及插入缺失(insertion and deletion, InDel)的差异结合表现型分析,将目标基因初步定位在水稻第10号染色体的一段区间内,该区间长度约为1.37 Mb,包含199个基因,最终确定了5个候选基因。

类病斑突变体(lesion mimic mutants, LMM)在植物免疫和生长发育研究中具有重要意义。本研究旨在通过BSA-seq(bulked segregant analysis sequencing)技术对1个水稻类病斑基因进行初步定位。首先,从籼稻(Oryza sativa ssp.) 品种‘黄华占’(‘HHZ’)经EMS诱变后的群体中筛选出1个出现类病斑症状的突变体LMM43,通过LMM43与野生型亲本杂交后得到的F2代分离群体进行表型分析,确定类病斑性状的遗传模式。利用BSA-seq技术,对类病斑表型的个体和正常个体的DNA混合样本进行高通量测序。通过关联分析单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism, SNP)及插入缺失(insertion and deletion, InDel)的差异结合表现型分析,将目标基因初步定位在水稻第10号染色体的一段区间内,该区间长度约为1.37 Mb,包含199个基因,最终确定了5个候选基因。

2025, 16(5): 718-727.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250052

摘要:

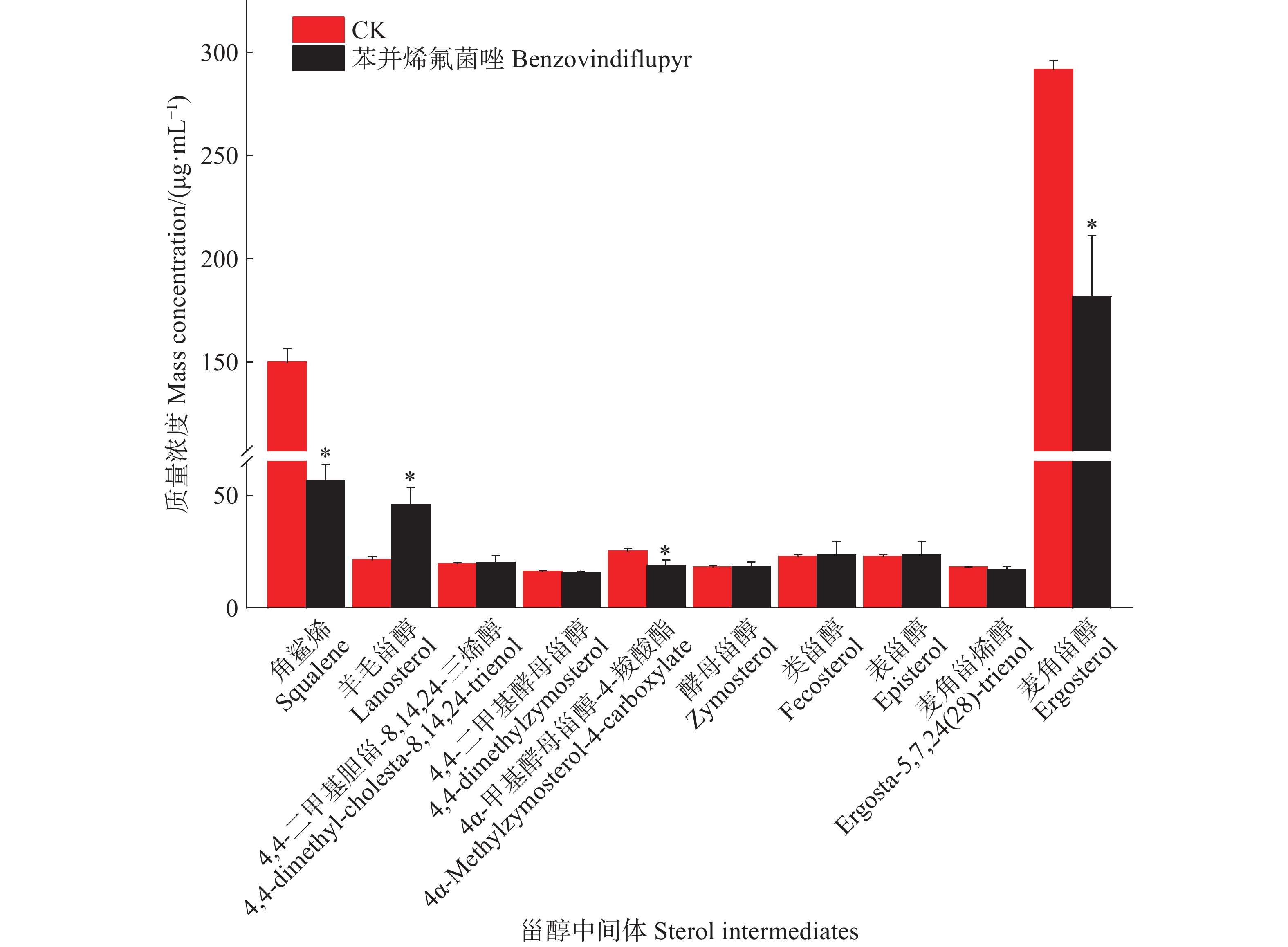

酰胺类杀菌剂凭借多样的化学结构和广泛的靶点,已成为农药研发的关键领域。然而,不同酰胺类杀菌剂在同一病原菌上的毒力差异尚未充分阐明,限制了其优化和应用。其中,苯并烯氟菌唑作为一种新型琥珀酸脱氢酶抑制剂(succinate dehydrogenase inhibitor,SDHI),表现出对炭疽菌的显著抑制效果,尤其是通过显著破坏细胞膜完整性展现了不同于传统SDHI类杀菌剂的机制。本研究旨在进一步探讨苯并烯氟菌唑的分子机制,揭示其对暹罗炭疽菌的多重抑制途径。通过转录组KEGG富集分析,发现苯并烯氟菌唑显著抑制了暹罗炭疽菌(Colletotrichum siamense)的甾类化合物合成途径。荧光定量PCR进一步验证了麦角甾醇合成途径中ERG1、cyp51a等关键基因表达显著下降。气相色谱−串联质谱(GC-MS/MS)分析显示,苯并烯氟菌唑处理后,暹罗炭疽菌的角鲨烯和麦角甾醇含量显著降低,羊毛甾醇含量增加。构建ERG1等5个麦角甾醇合成基因过表达菌株后,发现ERG1过表达菌株对苯并烯氟菌唑的敏感性显著降低,其他过表达菌株与野生型CS23菌株的药敏性一致。此外,外源添加角鲨烯和麦角甾醇显著降低了苯并烯氟菌唑的抑菌效果,尤其是在添加100 μg·mL−1麦角甾醇时,苯并烯氟菌唑对CS23菌株的抑制率降至25.18%,对ERG1-OE1菌株则无抑制作用。综上所述,苯并烯氟菌唑可能通过抑制ERG1基因的表达,阻碍麦角甾醇的合成,从而破坏暹罗炭疽菌的细胞膜,最终抑制其菌丝生长。本研究初步揭示了苯并烯氟菌唑对炭疽菌的分子作用机制,为新型酰胺类杀菌剂的研发提供了理论依据。

酰胺类杀菌剂凭借多样的化学结构和广泛的靶点,已成为农药研发的关键领域。然而,不同酰胺类杀菌剂在同一病原菌上的毒力差异尚未充分阐明,限制了其优化和应用。其中,苯并烯氟菌唑作为一种新型琥珀酸脱氢酶抑制剂(succinate dehydrogenase inhibitor,SDHI),表现出对炭疽菌的显著抑制效果,尤其是通过显著破坏细胞膜完整性展现了不同于传统SDHI类杀菌剂的机制。本研究旨在进一步探讨苯并烯氟菌唑的分子机制,揭示其对暹罗炭疽菌的多重抑制途径。通过转录组KEGG富集分析,发现苯并烯氟菌唑显著抑制了暹罗炭疽菌(Colletotrichum siamense)的甾类化合物合成途径。荧光定量PCR进一步验证了麦角甾醇合成途径中ERG1、cyp51a等关键基因表达显著下降。气相色谱−串联质谱(GC-MS/MS)分析显示,苯并烯氟菌唑处理后,暹罗炭疽菌的角鲨烯和麦角甾醇含量显著降低,羊毛甾醇含量增加。构建ERG1等5个麦角甾醇合成基因过表达菌株后,发现ERG1过表达菌株对苯并烯氟菌唑的敏感性显著降低,其他过表达菌株与野生型CS23菌株的药敏性一致。此外,外源添加角鲨烯和麦角甾醇显著降低了苯并烯氟菌唑的抑菌效果,尤其是在添加100 μg·mL−1麦角甾醇时,苯并烯氟菌唑对CS23菌株的抑制率降至25.18%,对ERG1-OE1菌株则无抑制作用。综上所述,苯并烯氟菌唑可能通过抑制ERG1基因的表达,阻碍麦角甾醇的合成,从而破坏暹罗炭疽菌的细胞膜,最终抑制其菌丝生长。本研究初步揭示了苯并烯氟菌唑对炭疽菌的分子作用机制,为新型酰胺类杀菌剂的研发提供了理论依据。

2025, 16(5): 728-737.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240173

摘要:

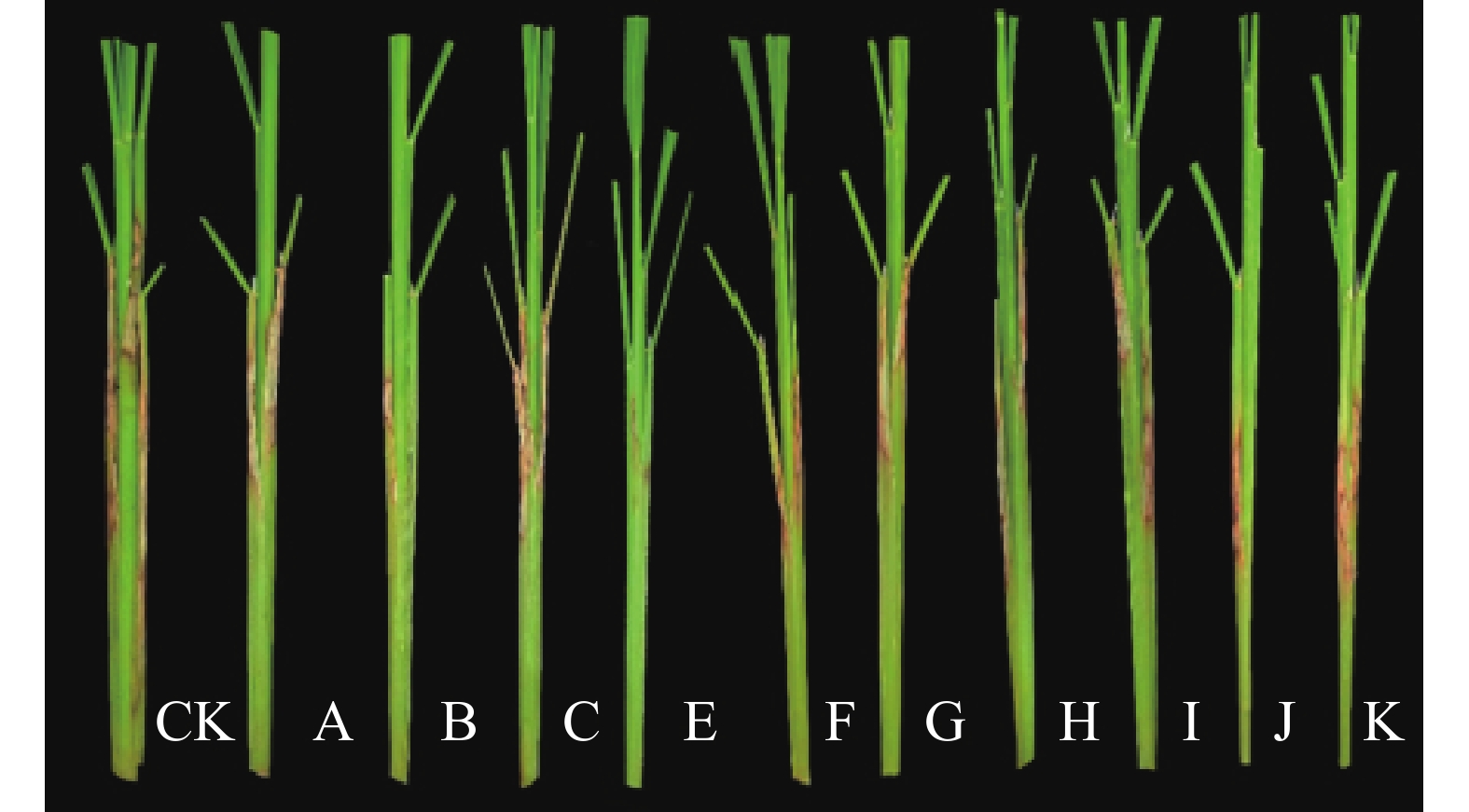

为减少化学农药用量,本研究结合植物提取物和化学农药的优势,利用室内活性测定菌丝生长速率法,筛选褐背蒲桃(Syzygium infrarubiginosum)甲醇提取物与乙嘧酚、吡唑醚菌酯、噻呋酰胺以及苯醚甲环唑4种化学杀菌剂复配对水稻纹枯病菌的增效配比,通过室内盆栽试验明确增效复配药剂对水稻纹枯病和豇豆白粉病的防治效果。实验结果表明,在对水稻纹枯病菌的室内活性测定中,筛选出11种混合配比具有显著增效作用,包括5%(w/w)褐背蒲桃甲醇提取物微乳液与5%(w/w)吡唑醚菌酯悬浮液在4∶1和5∶1的配比下,其增效系数分别达到2.349和2.987;与5%(w/w)噻呋酰胺悬浮液在1∶3、1∶4和1∶5的配比下,增效系数分别为2.714、2.455和2.167。室内盆栽实验结果表明,筛选出的混剂能有效控制水稻纹枯病和豇豆白粉病的发生。

为减少化学农药用量,本研究结合植物提取物和化学农药的优势,利用室内活性测定菌丝生长速率法,筛选褐背蒲桃(Syzygium infrarubiginosum)甲醇提取物与乙嘧酚、吡唑醚菌酯、噻呋酰胺以及苯醚甲环唑4种化学杀菌剂复配对水稻纹枯病菌的增效配比,通过室内盆栽试验明确增效复配药剂对水稻纹枯病和豇豆白粉病的防治效果。实验结果表明,在对水稻纹枯病菌的室内活性测定中,筛选出11种混合配比具有显著增效作用,包括5%(w/w)褐背蒲桃甲醇提取物微乳液与5%(w/w)吡唑醚菌酯悬浮液在4∶1和5∶1的配比下,其增效系数分别达到2.349和2.987;与5%(w/w)噻呋酰胺悬浮液在1∶3、1∶4和1∶5的配比下,增效系数分别为2.714、2.455和2.167。室内盆栽实验结果表明,筛选出的混剂能有效控制水稻纹枯病和豇豆白粉病的发生。

2025, 16(5): 738-742.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240150

摘要:

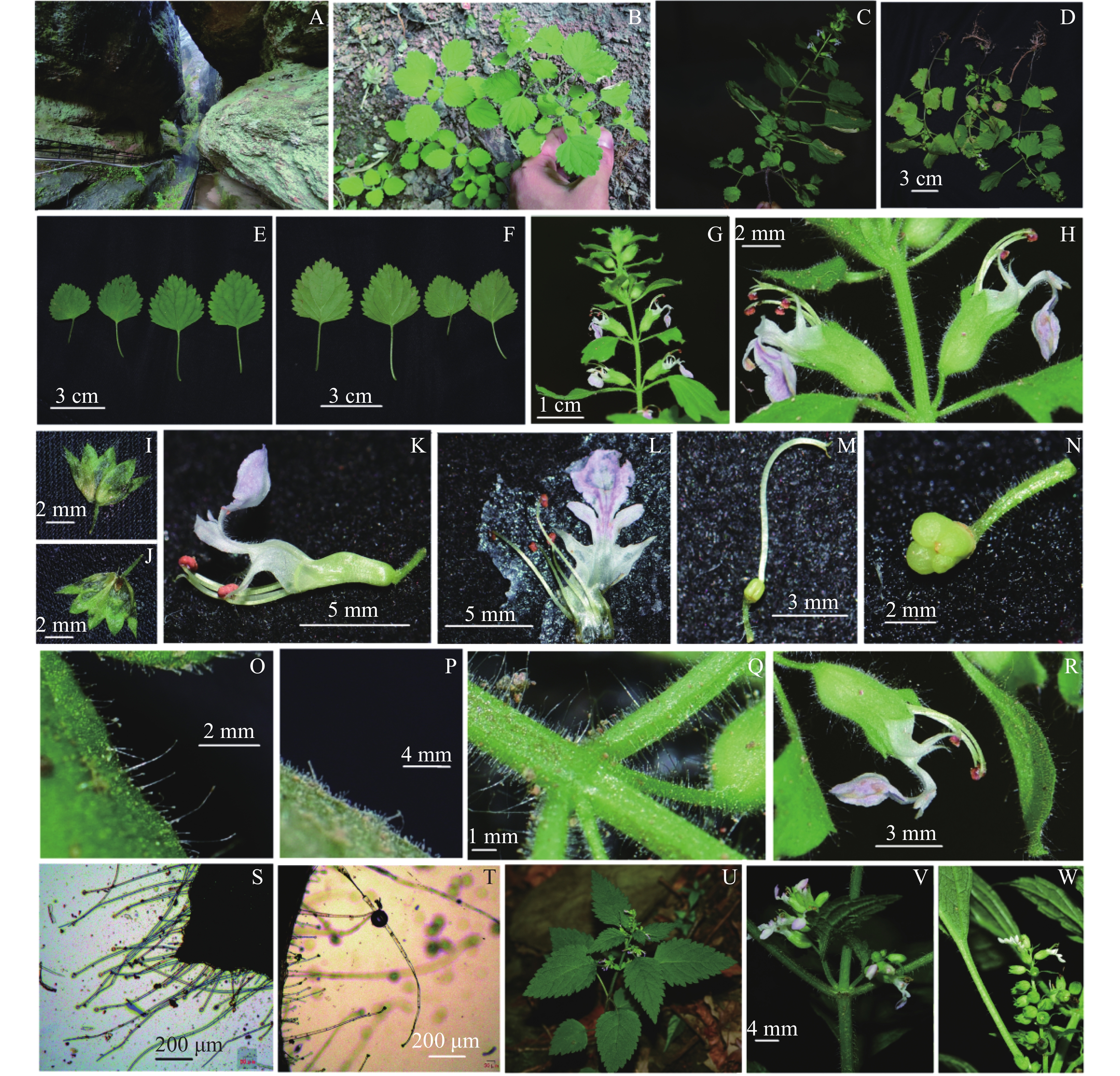

报告了江西南部丹霞地貌唇形科植物一新变种——腺毛裂苞香科科(Teucrium veronicoides Maxim. var. glandulosus G.L.Xu),该种和裂苞香科科(Teucrium veronicoides Maxim.)形态上最为相似,但该种的茎、叶片两面、叶柄、苞片、花序轴、花梗以及花萼远轴面均密被平展的长腺毛、短腺毛和少量柔毛;花萼筒前方靠近基部位置明显膨大;后者的茎、叶片两面、叶柄、苞片、花序轴、花梗均被长柔毛,花萼除边缘具睫毛外几无毛,花萼筒中部略膨大;故可以明显区别。

报告了江西南部丹霞地貌唇形科植物一新变种——腺毛裂苞香科科(Teucrium veronicoides Maxim. var. glandulosus G.L.Xu),该种和裂苞香科科(Teucrium veronicoides Maxim.)形态上最为相似,但该种的茎、叶片两面、叶柄、苞片、花序轴、花梗以及花萼远轴面均密被平展的长腺毛、短腺毛和少量柔毛;花萼筒前方靠近基部位置明显膨大;后者的茎、叶片两面、叶柄、苞片、花序轴、花梗均被长柔毛,花萼除边缘具睫毛外几无毛,花萼筒中部略膨大;故可以明显区别。

2025, 16(5): 743-754.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240192

摘要:

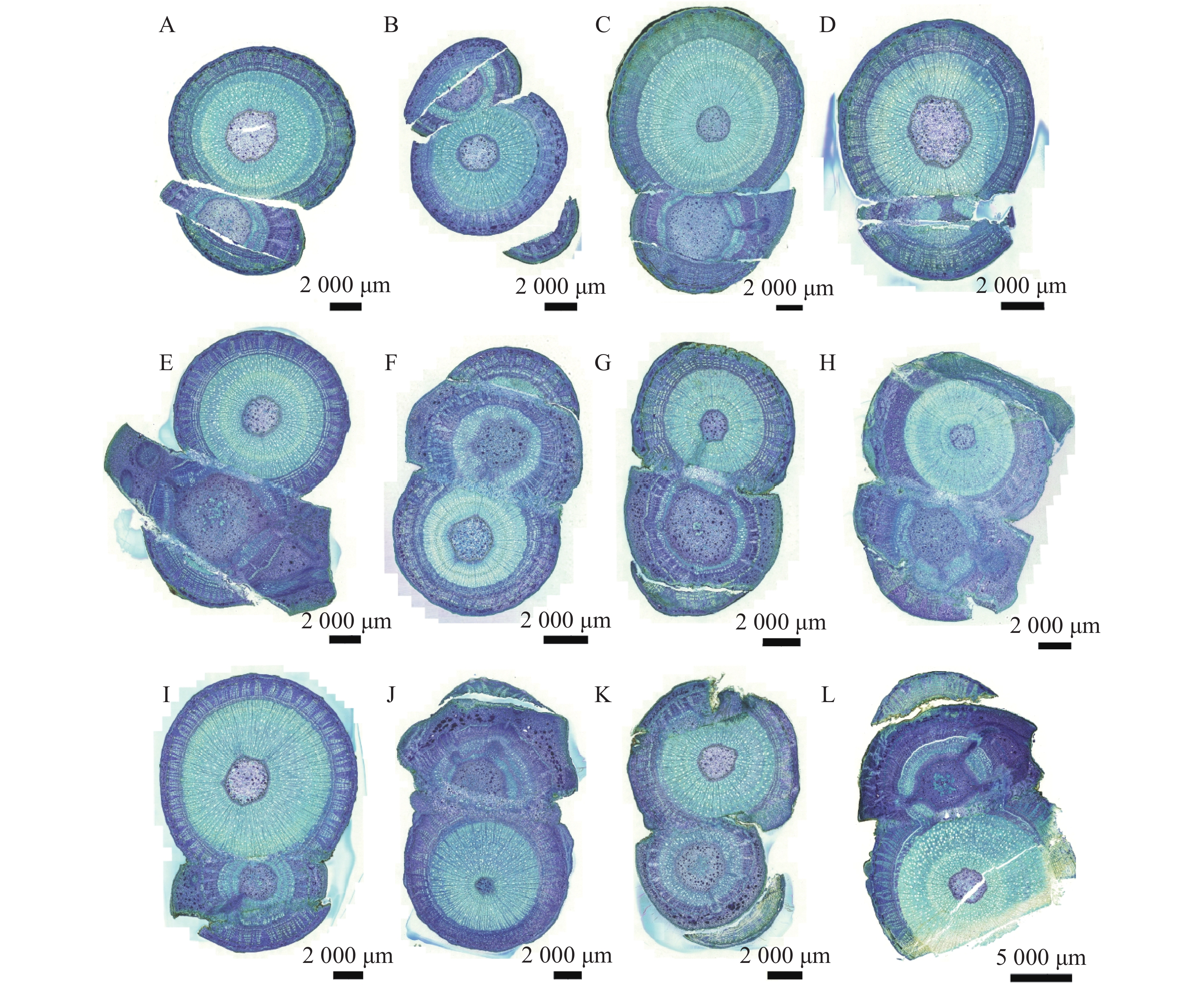

为了深入研究木棉(Bombax ceiba)嫁接及其愈合机制,以美丽异木棉(Ceiba speciosa)为砧木,以木棉1年生枝为接穗,采用劈接嫁接技术,于嫁接后不同时期取嫁接结合部位组织采用硬组织切片技术,观察嫁接愈合过程中组织结构的变化;测定可溶性糖、可溶性蛋白、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)、超氧化物歧化酶(SOD)等生理指标;并采用酶联免疫吸附法测定嫁接结合部相关内源激素含量。木棉嫁接愈合过程可分为4个阶段,分别是隔离层形成期(第0~3天);愈伤组织形成期(第3~10天);愈伤组织分化和连接期(第10~22天);形成层连接和维管组织分化阶段(第22~40天);前22 d是决定嫁接成活的关键期,40 d内则是嫁接苗成活的重要阶段。可溶性蛋白含量在嫁接愈合过程中呈现出先下降后上升再下降的变化趋势,可溶性糖在整个嫁接愈合过程中呈现出先下降后上升的变化趋势,两者均在形成层连接和维管组织分化阶段含量达到最高峰。POD、SOD和CAT活性在嫁接愈合过程中先上升后下降,三者协同作用均在愈伤组织分化和连接期活性达到高峰。生长素(IAA)、赤霉素(GA)和细胞分裂素(CTK) 3种激素促进细胞分裂与维管组织形成;IAA与CTK在愈伤组织分化和连接阶段质量浓度达到最高峰,GA在形成层连接和维管组织分化阶段质量浓度达到最高峰,脱落酸(ABA)质量浓度则呈下降后上升趋势,ABA会抑制愈伤组织细胞的增殖。

为了深入研究木棉(Bombax ceiba)嫁接及其愈合机制,以美丽异木棉(Ceiba speciosa)为砧木,以木棉1年生枝为接穗,采用劈接嫁接技术,于嫁接后不同时期取嫁接结合部位组织采用硬组织切片技术,观察嫁接愈合过程中组织结构的变化;测定可溶性糖、可溶性蛋白、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)、超氧化物歧化酶(SOD)等生理指标;并采用酶联免疫吸附法测定嫁接结合部相关内源激素含量。木棉嫁接愈合过程可分为4个阶段,分别是隔离层形成期(第0~3天);愈伤组织形成期(第3~10天);愈伤组织分化和连接期(第10~22天);形成层连接和维管组织分化阶段(第22~40天);前22 d是决定嫁接成活的关键期,40 d内则是嫁接苗成活的重要阶段。可溶性蛋白含量在嫁接愈合过程中呈现出先下降后上升再下降的变化趋势,可溶性糖在整个嫁接愈合过程中呈现出先下降后上升的变化趋势,两者均在形成层连接和维管组织分化阶段含量达到最高峰。POD、SOD和CAT活性在嫁接愈合过程中先上升后下降,三者协同作用均在愈伤组织分化和连接期活性达到高峰。生长素(IAA)、赤霉素(GA)和细胞分裂素(CTK) 3种激素促进细胞分裂与维管组织形成;IAA与CTK在愈伤组织分化和连接阶段质量浓度达到最高峰,GA在形成层连接和维管组织分化阶段质量浓度达到最高峰,脱落酸(ABA)质量浓度则呈下降后上升趋势,ABA会抑制愈伤组织细胞的增殖。

2025, 16(5): 755-764.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20250038

摘要:

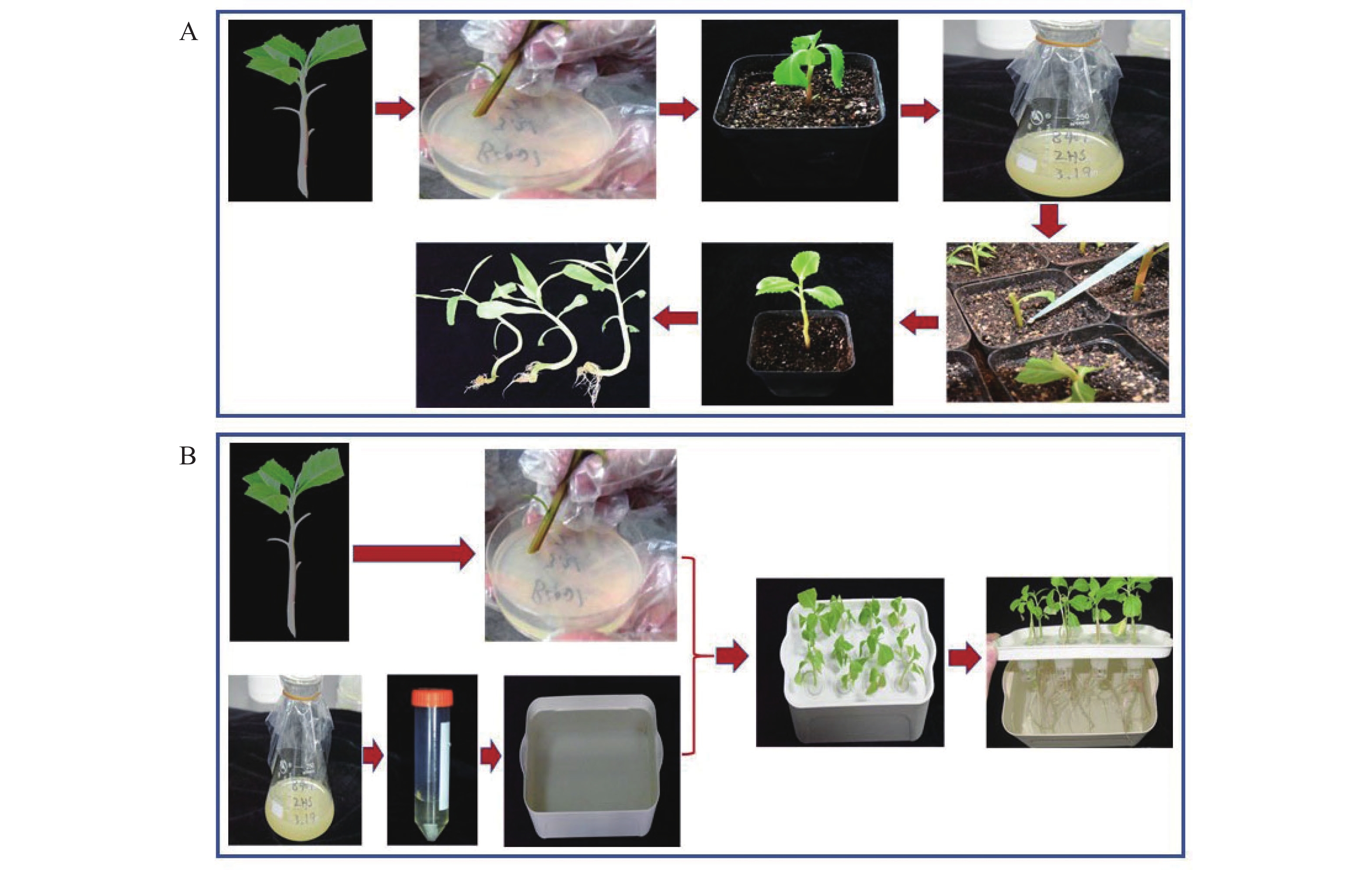

水角(Hydrocera triflora)是重要的濒危水生植物,耐旱性差是导致其濒危的重要因素。本研究拟建立水角遗传转化体系,并对其进行遗传改良,以期减轻其濒危程度。首次建立并优化了发根农杆菌介导的水角遗传转化体系。在优化该转化体系研究中,发现水培扦插转化法较优,菌株K599转化率最高,带顶芽插穗作侵染外植体转化效果较优。优化的转化体系转化率高达63.3%。构建了过表达海藻糖合成酶MeTPS6基因的载体并获得其转基因植株。3%(m/m) polyethylene glycol-6000(PEG-6000)溶液处理3 d,发现转基因植株生长正常,而对照叶片出现萎蔫。经检测转基因植株毛状根的海藻糖含量显著高于对照。这些结果表明过表达MeTPS6转基因水角的耐旱能力得到显著改善。本研究结果为水角的性状改良和基因功能验证提供基础,也为其他水生植物高效转化体系的建立提供技术借鉴。

水角(Hydrocera triflora)是重要的濒危水生植物,耐旱性差是导致其濒危的重要因素。本研究拟建立水角遗传转化体系,并对其进行遗传改良,以期减轻其濒危程度。首次建立并优化了发根农杆菌介导的水角遗传转化体系。在优化该转化体系研究中,发现水培扦插转化法较优,菌株K599转化率最高,带顶芽插穗作侵染外植体转化效果较优。优化的转化体系转化率高达63.3%。构建了过表达海藻糖合成酶MeTPS6基因的载体并获得其转基因植株。3%(m/m) polyethylene glycol-6000(PEG-6000)溶液处理3 d,发现转基因植株生长正常,而对照叶片出现萎蔫。经检测转基因植株毛状根的海藻糖含量显著高于对照。这些结果表明过表达MeTPS6转基因水角的耐旱能力得到显著改善。本研究结果为水角的性状改良和基因功能验证提供基础,也为其他水生植物高效转化体系的建立提供技术借鉴。

2025, 16(5): 765-773.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240195

摘要:

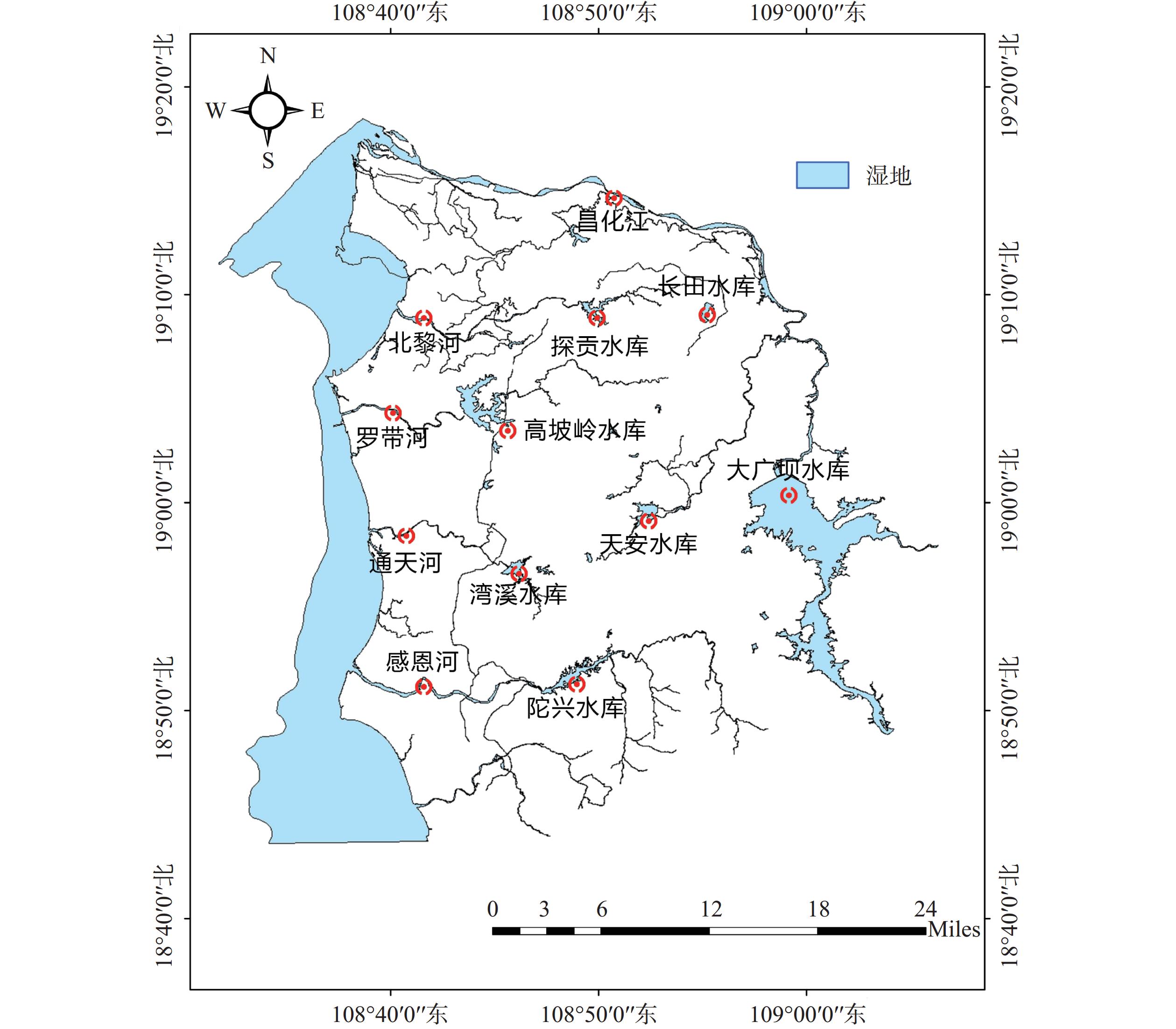

以海南东方市5种类型湿地(河流湿地、人工湿地、水库湿地、沼泽湿地、近海与海岸湿地)为研究区域,对维管束植物资源进行调查和分析。研究结果显示:1)东方市湿地植物资源较为丰富,共记录了114个科、426个属和626种维管植物,包括15种蕨类植物、1种裸子植物以及610种被子植物。2)东方市湿地植物区系及地理分布可划分为12个类型和12个变型。3)植被类型可分为湿地森林、湿地灌丛、湿地草地、水生植被、盐碱湿地植被5个湿地植被型组,8个植被型和11个群系。植被类型主要以热带为主。4)入侵植物中Ⅰ级(恶意入侵)与Ⅱ级(严重入侵)植物较多,对区域湿地生态系统的多样性构成了威胁。本研究结果初步明晰了东方市湿地植物资源现状,丰富了热带沿海半干旱区湿地的植物资源信息,为湿地维管植物资源的保护、生态恢复及合理利用提供了科学依据和基础数据。

以海南东方市5种类型湿地(河流湿地、人工湿地、水库湿地、沼泽湿地、近海与海岸湿地)为研究区域,对维管束植物资源进行调查和分析。研究结果显示:1)东方市湿地植物资源较为丰富,共记录了114个科、426个属和626种维管植物,包括15种蕨类植物、1种裸子植物以及610种被子植物。2)东方市湿地植物区系及地理分布可划分为12个类型和12个变型。3)植被类型可分为湿地森林、湿地灌丛、湿地草地、水生植被、盐碱湿地植被5个湿地植被型组,8个植被型和11个群系。植被类型主要以热带为主。4)入侵植物中Ⅰ级(恶意入侵)与Ⅱ级(严重入侵)植物较多,对区域湿地生态系统的多样性构成了威胁。本研究结果初步明晰了东方市湿地植物资源现状,丰富了热带沿海半干旱区湿地的植物资源信息,为湿地维管植物资源的保护、生态恢复及合理利用提供了科学依据和基础数据。

2025, 16(5): 774-785.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240164

摘要:

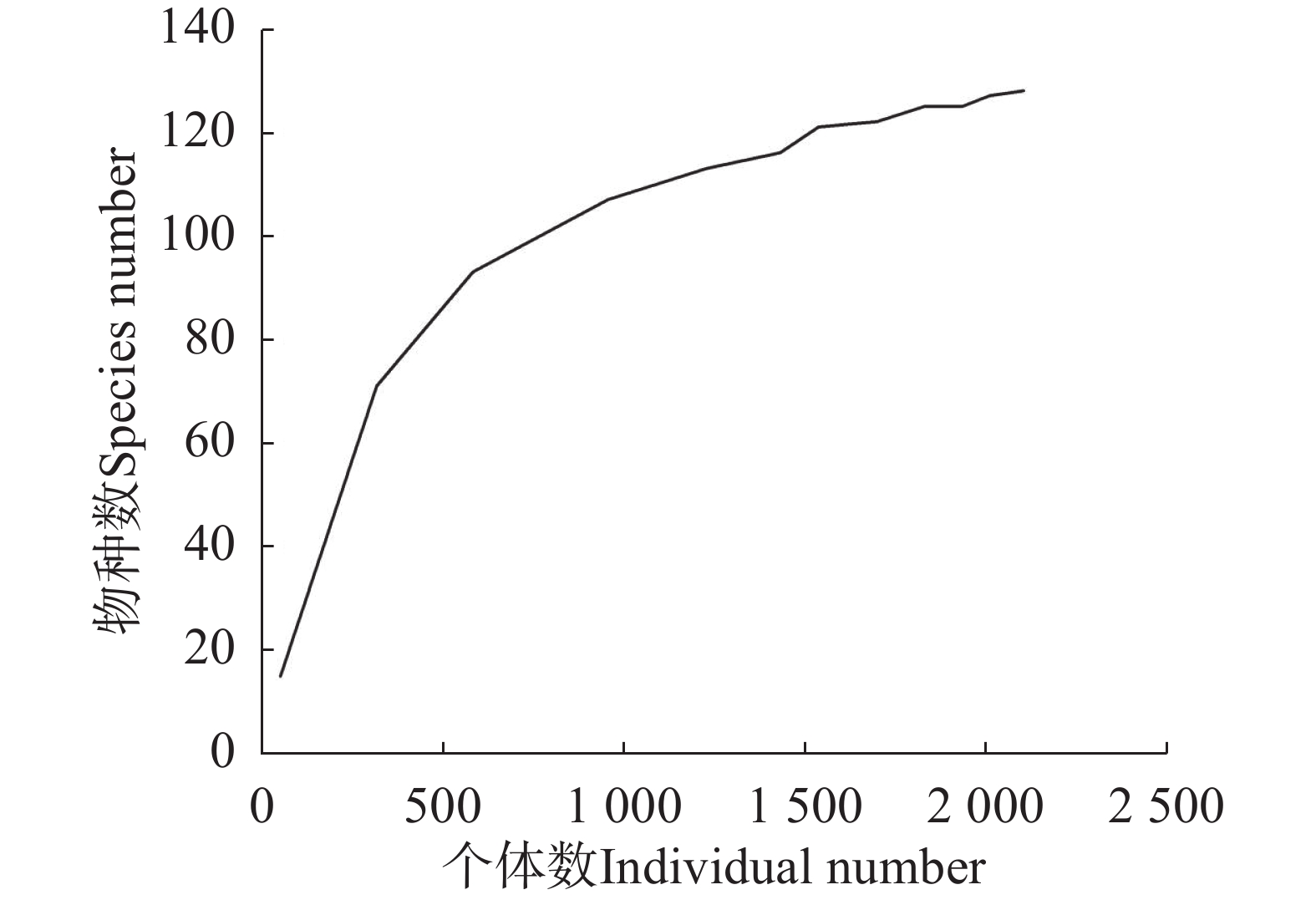

蝴蝶作为一类重要的环境监测指示生物类群,其群落的组成和多样性与生境类型有着密切联系,其多样性及分布在一定程度上能很好反映当地生态环境质量。为掌握海南海口五源河国家湿地公园里的不同生境与蝴蝶多样性的关系,本课题组自2023年2月至2024年1月,用样线法对海南海口五源河国家湿地公园常绿阔叶灌木林、灌丛、农田、草地沼泽4种生境的蝴蝶进行了系统性调查,探究了海南海口五源河国家湿地公园里的不同生境中蝴蝶分布的情况。本次调查共记录2107 头蝴蝶,隶属6科90属128种,其中,区系组成成分中以东洋区物种为主,不同科的种类组成中蛱蝶科的种类和数量最多;群落多样性在时空上存在明显差异,成虫月发生动态显示物种数和个体数变化均呈现双峰状,分别在5月和9月达到峰值;不同生境的蝴蝶物种组成、多样性指数等均存在较大差异,其中,常绿阔叶灌木林的蝴蝶群落多样性指数、丰富度指数和均匀度指数均最高,草本沼泽的蝴蝶群落多样性指数、均匀度指数最低。本研究结果补充了海南海口五源河国家湿地公园蝴蝶资源的基础数据,并为该地区蝴蝶多样性保护和利用及生态环境评估提供理论依据。

蝴蝶作为一类重要的环境监测指示生物类群,其群落的组成和多样性与生境类型有着密切联系,其多样性及分布在一定程度上能很好反映当地生态环境质量。为掌握海南海口五源河国家湿地公园里的不同生境与蝴蝶多样性的关系,本课题组自2023年2月至2024年1月,用样线法对海南海口五源河国家湿地公园常绿阔叶灌木林、灌丛、农田、草地沼泽4种生境的蝴蝶进行了系统性调查,探究了海南海口五源河国家湿地公园里的不同生境中蝴蝶分布的情况。本次调查共记录

2025, 16(5): 786-794.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240119

摘要:

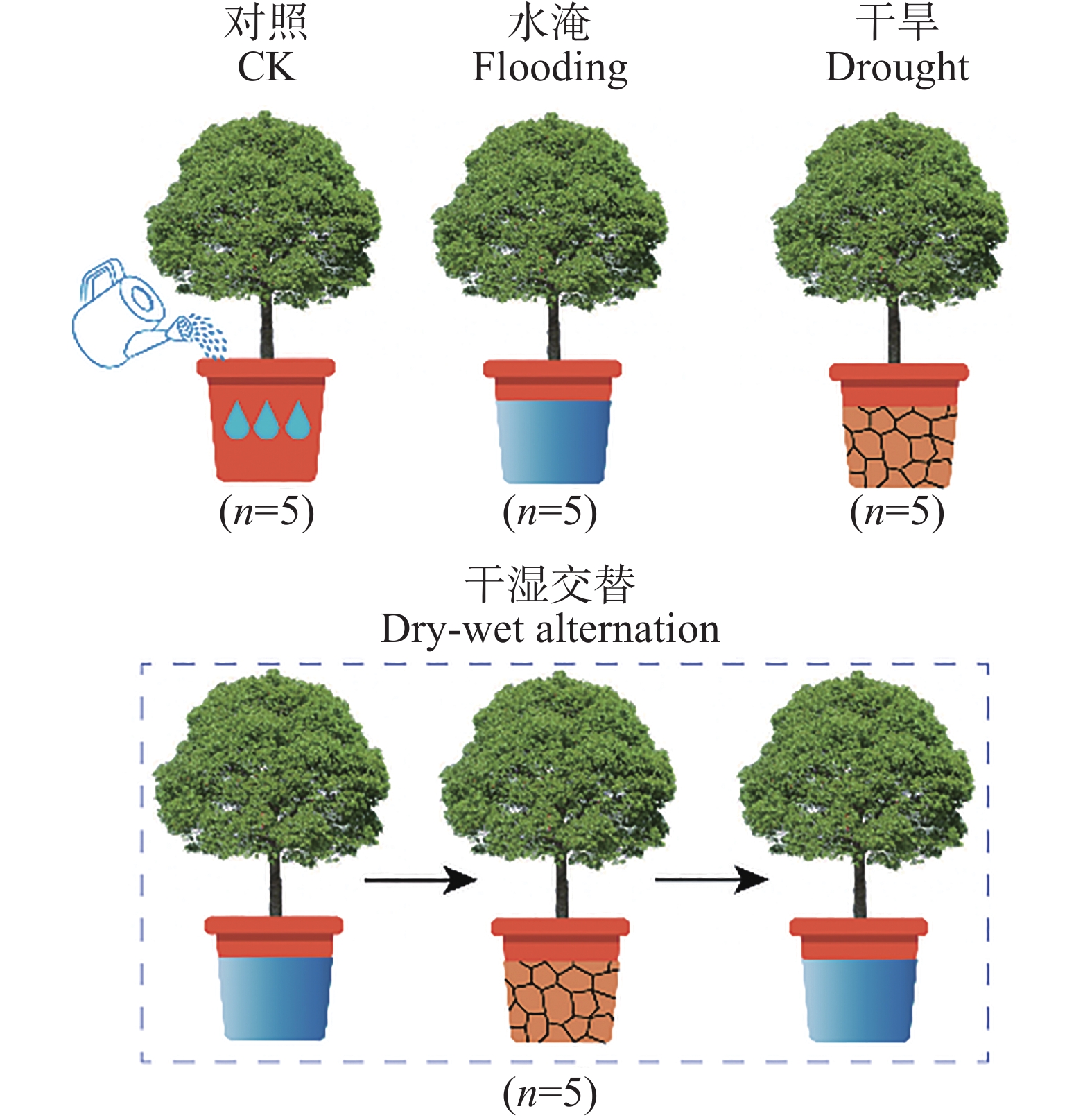

极端气候引起降水格局变化并导致暴雨、干旱及干湿交替事件频繁发生,是影响植物生长和土壤群落稳定的重要环境因素。为探究极端气候胁迫对植物生长及土壤环境的影响,通过设置对照组、淹水、干旱和干湿交替胁迫模拟降水格局变化,测定樟树(Cinnamomum camphora)盆栽土壤理化性质(pH、土壤有机碳、土壤总氮)和微生物生物量,研究樟树土壤系统对水分胁迫的响应。结果表明,相比对照组,3种胁迫处理显著增加土壤总氮含量(P<0.001)。土壤总微生物生物量和细菌生物量在淹水和干湿交替胁迫下显著高于干旱胁迫,而真菌生物量在几种胁迫下较为稳定。干旱胁迫下的微生物Simpson指数显著低于其他处理。综上分析,在极端水分胁迫后,樟树生长受到负面影响,土壤微生物受到碳底物限制更强;相比水淹和干湿交替,干旱胁迫对樟树土壤理化和微生物群落的影响更大。樟树在遭受极端气候事件后可以考虑增强微生物–植物的耦合作用,以提升植物适应极端气候的能力,从而维系土壤生态系统的稳定和功能并助力植物生长恢复。

极端气候引起降水格局变化并导致暴雨、干旱及干湿交替事件频繁发生,是影响植物生长和土壤群落稳定的重要环境因素。为探究极端气候胁迫对植物生长及土壤环境的影响,通过设置对照组、淹水、干旱和干湿交替胁迫模拟降水格局变化,测定樟树(Cinnamomum camphora)盆栽土壤理化性质(pH、土壤有机碳、土壤总氮)和微生物生物量,研究樟树土壤系统对水分胁迫的响应。结果表明,相比对照组,3种胁迫处理显著增加土壤总氮含量(P<0.001)。土壤总微生物生物量和细菌生物量在淹水和干湿交替胁迫下显著高于干旱胁迫,而真菌生物量在几种胁迫下较为稳定。干旱胁迫下的微生物Simpson指数显著低于其他处理。综上分析,在极端水分胁迫后,樟树生长受到负面影响,土壤微生物受到碳底物限制更强;相比水淹和干湿交替,干旱胁迫对樟树土壤理化和微生物群落的影响更大。樟树在遭受极端气候事件后可以考虑增强微生物–植物的耦合作用,以提升植物适应极端气候的能力,从而维系土壤生态系统的稳定和功能并助力植物生长恢复。

摘要

摘要 HTML全文

HTML全文 PDF 1742KB

PDF 1742KB

Email alert

Email alert RSS

RSS