2025年 16卷 第3期

2025, 16(3): 327-333.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240190

摘要:

为明确宁夏地区蔬菜上潜叶蝇的发生危害情况及其天敌寄生蜂的种类组成,通过对宁夏地区蔬菜上的潜叶蝇及其天敌寄生蜂进行采样调查,利用形态学方法进行鉴定。2016—2019年,宁夏地区有5种潜叶蝇发生危害,包括豌豆彩潜蝇(Phytomyza horticola)、美洲斑潜蝇(Liriomyza sativae)、南美斑潜蝇(L. huidobrensis)、番茄斑潜蝇(L. bryoniae)和葱斑潜蝇(Liriomyza chinensis),其中,美洲斑潜蝇发生数量和寄主植物种类均最多,尤其嗜好葫芦科植物;番茄斑潜蝇仅在油菜(Brassica campestris)和番茄(Lycopersicon esculentum)上发现危害,且危害程度较低。潜叶蝇上寄生蜂的种类包括4科17属27种,从发生数量和寄生范围来看,优势种主要是芙新姬小蜂(Neochrysocharis formosa)和豌豆潜蝇姬小蜂(Diglyphus isaea),其中,芙新姬小蜂1 129头,占总数41.81%;豌豆潜蝇姬小蜂458头,占总数16.96%。宁夏地区的潜叶蝇对作物造成了不同程度的危害,应重点关注豆科作物上潜叶蝇的发生,并加强田间监测预警与绿色防治工作。此外,该地区的潜叶蝇寄生蜂资源丰富,需进一步加强天敌昆虫资源的保护,尤其是进一步发掘优势天敌芙新姬小蜂、豌豆潜蝇姬小蜂的防控潜力,以实现绿色、可持续的害虫管理。

为明确宁夏地区蔬菜上潜叶蝇的发生危害情况及其天敌寄生蜂的种类组成,通过对宁夏地区蔬菜上的潜叶蝇及其天敌寄生蜂进行采样调查,利用形态学方法进行鉴定。2016—2019年,宁夏地区有5种潜叶蝇发生危害,包括豌豆彩潜蝇(Phytomyza horticola)、美洲斑潜蝇(Liriomyza sativae)、南美斑潜蝇(L. huidobrensis)、番茄斑潜蝇(L. bryoniae)和葱斑潜蝇(Liriomyza chinensis),其中,美洲斑潜蝇发生数量和寄主植物种类均最多,尤其嗜好葫芦科植物;番茄斑潜蝇仅在油菜(Brassica campestris)和番茄(Lycopersicon esculentum)上发现危害,且危害程度较低。潜叶蝇上寄生蜂的种类包括4科17属27种,从发生数量和寄生范围来看,优势种主要是芙新姬小蜂(Neochrysocharis formosa)和豌豆潜蝇姬小蜂(Diglyphus isaea),其中,芙新姬小蜂1 129头,占总数41.81%;豌豆潜蝇姬小蜂458头,占总数16.96%。宁夏地区的潜叶蝇对作物造成了不同程度的危害,应重点关注豆科作物上潜叶蝇的发生,并加强田间监测预警与绿色防治工作。此外,该地区的潜叶蝇寄生蜂资源丰富,需进一步加强天敌昆虫资源的保护,尤其是进一步发掘优势天敌芙新姬小蜂、豌豆潜蝇姬小蜂的防控潜力,以实现绿色、可持续的害虫管理。

2025, 16(3): 334-341.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20230142

摘要:

霜梅蛾蜡蝉[Metcalfa pruinosa(Say,1830)]是多种经济作物和观赏植物的重要害虫,起源于北美洲,20世纪70年代后迅速扩散,近年已被发现入侵东亚,被多个国家列为检疫性有害生物。目前该虫在中国尚无报道,但在邻近国家已有分布,具有潜在的入侵风险。本研究采用有害生物风险分析程序,应用多指标综合评价方法,对该虫进行了定性评估和半定量分析,其中,半定量分析结果显示其入侵中国的综合风险R值为2.41,在中国属于高度危险性有害生物。霜梅蛾蜡蝉对中国柑橘、苹果等果树以及大豆作物具有潜在威胁,检疫意义重大,建议检疫部门加强对来自疫区的产品监管,加强对其早期监测、预警,并制定有效的检疫和防控措施。

霜梅蛾蜡蝉[Metcalfa pruinosa(Say,1830)]是多种经济作物和观赏植物的重要害虫,起源于北美洲,20世纪70年代后迅速扩散,近年已被发现入侵东亚,被多个国家列为检疫性有害生物。目前该虫在中国尚无报道,但在邻近国家已有分布,具有潜在的入侵风险。本研究采用有害生物风险分析程序,应用多指标综合评价方法,对该虫进行了定性评估和半定量分析,其中,半定量分析结果显示其入侵中国的综合风险R值为2.41,在中国属于高度危险性有害生物。霜梅蛾蜡蝉对中国柑橘、苹果等果树以及大豆作物具有潜在威胁,检疫意义重大,建议检疫部门加强对来自疫区的产品监管,加强对其早期监测、预警,并制定有效的检疫和防控措施。

2025, 16(3): 342-347.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240152

摘要:

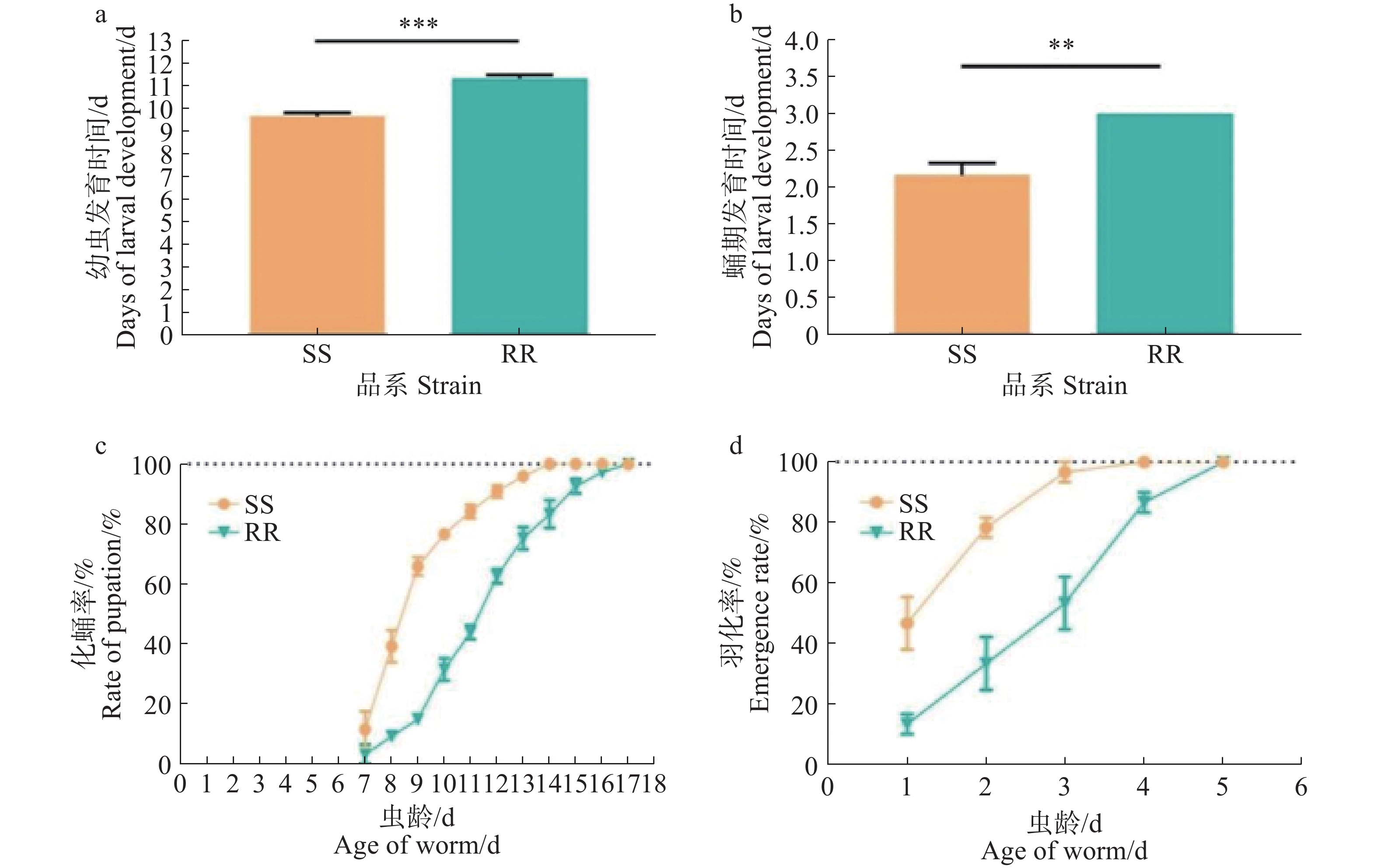

以室内筛选的白纹伊蚊抗性品系RR为研究对象,敏感品系SS为对照,采用种群生命表比较法,研究白纹伊蚊对四氟甲醚菊酯产生抗性后的适合度代价变化。结果表明,净增长率(R0)、世代平均周期(T)、内禀增长率(rm)、周限增长率(λ)、种群加倍时间(D)在敏感品系种群中分别为41.13、11.77 d、0.32 d−1、1.38 d−1、2.17 d;在抗性种群中分别为26.48、14.27 d、0.23 d−1、1.26 d−1、3.01 d。抗性品系白纹伊蚊较敏感品系的种群加倍时间长,表明其繁殖速度减慢。敏感品系和抗性品系的化蛹率和羽化率均为100%,两者无显著差异;一龄幼虫发育至蛹的平均时间分别为(9.66±0.17)和(11.31±0.17)d;蛹的平均羽化时间分别为(2.15±0.04)和(2.90±0.03)d;雌蚊的平均生存时间分别为(30.03±1.60)和(21.83±1.12)d,均存在显著差异。抗性白纹伊蚊幼虫期和蛹期发育时间延长,成蚊寿命缩短,表明白纹伊蚊对四氟甲醚菊酯产生抗性后存在一定适合度代价。

以室内筛选的白纹伊蚊抗性品系RR为研究对象,敏感品系SS为对照,采用种群生命表比较法,研究白纹伊蚊对四氟甲醚菊酯产生抗性后的适合度代价变化。结果表明,净增长率(R0)、世代平均周期(T)、内禀增长率(rm)、周限增长率(λ)、种群加倍时间(D)在敏感品系种群中分别为41.13、11.77 d、0.32 d−1、1.38 d−1、2.17 d;在抗性种群中分别为26.48、14.27 d、0.23 d−1、1.26 d−1、3.01 d。抗性品系白纹伊蚊较敏感品系的种群加倍时间长,表明其繁殖速度减慢。敏感品系和抗性品系的化蛹率和羽化率均为100%,两者无显著差异;一龄幼虫发育至蛹的平均时间分别为(9.66±0.17)和(11.31±0.17)d;蛹的平均羽化时间分别为(2.15±0.04)和(2.90±0.03)d;雌蚊的平均生存时间分别为(30.03±1.60)和(21.83±1.12)d,均存在显著差异。抗性白纹伊蚊幼虫期和蛹期发育时间延长,成蚊寿命缩短,表明白纹伊蚊对四氟甲醚菊酯产生抗性后存在一定适合度代价。

2025, 16(3): 348-356.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240153

摘要:

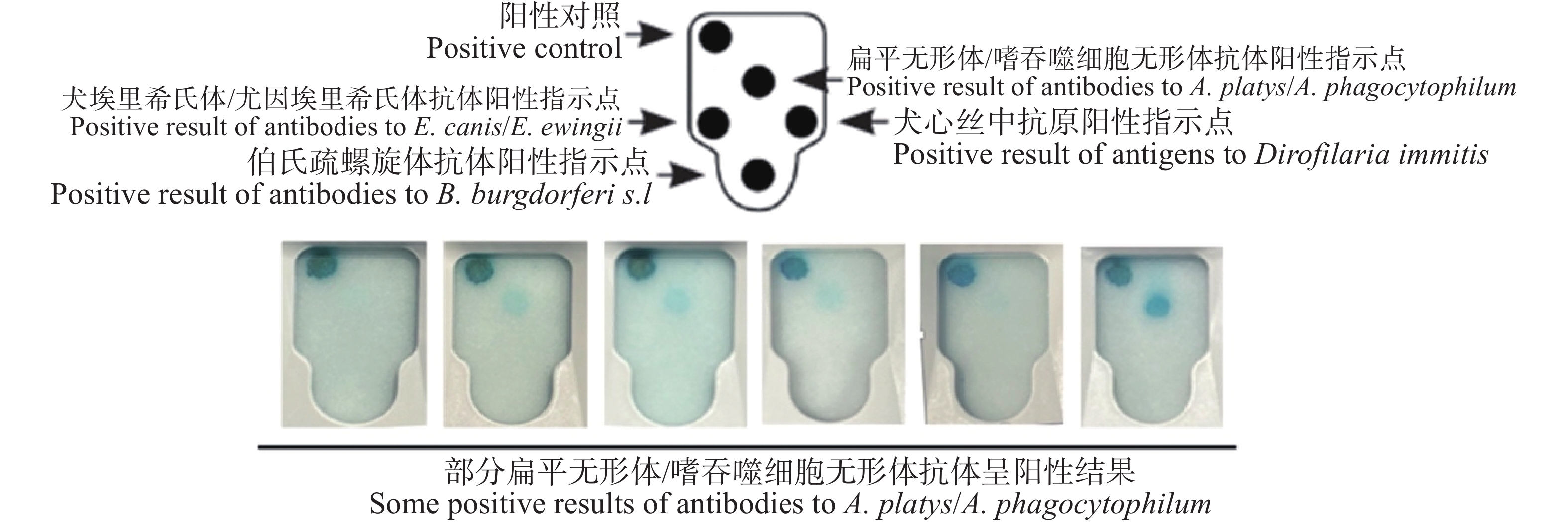

嗜吞噬细胞无形体和扁平无形体是热带和亚热带地区广泛流行的两种蜱传病病原。对其进行深入调查研究,具有重要的人兽共患和公共卫生意义。迄今为止,针对海南地区伴侣犬的无形体血清流行病学调查研究数据非常缺乏。通过使用标准商品化试剂盒对海口地区184只伴侣犬的无形体抗体进行检测,并结合128份临床调查问卷对相关风险因素进行分析。结果显示,海口地区伴侣犬嗜吞噬细胞无形体/扁平无形体的血清抗体流行率为7.1%。通过建模计算发现,在所有调查研究的风险因素中,蜱虫叮咬和无形体血清抗体阳性显著相关,进一步明确了蜱虫作为病媒生物的重要角色。研究结果为海南地区伴侣犬无形体的流行病学研究奠定了基础,为预防和控制无形体病提供了科学依据。

嗜吞噬细胞无形体和扁平无形体是热带和亚热带地区广泛流行的两种蜱传病病原。对其进行深入调查研究,具有重要的人兽共患和公共卫生意义。迄今为止,针对海南地区伴侣犬的无形体血清流行病学调查研究数据非常缺乏。通过使用标准商品化试剂盒对海口地区184只伴侣犬的无形体抗体进行检测,并结合128份临床调查问卷对相关风险因素进行分析。结果显示,海口地区伴侣犬嗜吞噬细胞无形体/扁平无形体的血清抗体流行率为7.1%。通过建模计算发现,在所有调查研究的风险因素中,蜱虫叮咬和无形体血清抗体阳性显著相关,进一步明确了蜱虫作为病媒生物的重要角色。研究结果为海南地区伴侣犬无形体的流行病学研究奠定了基础,为预防和控制无形体病提供了科学依据。

2025, 16(3): 357-362.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240111

摘要:

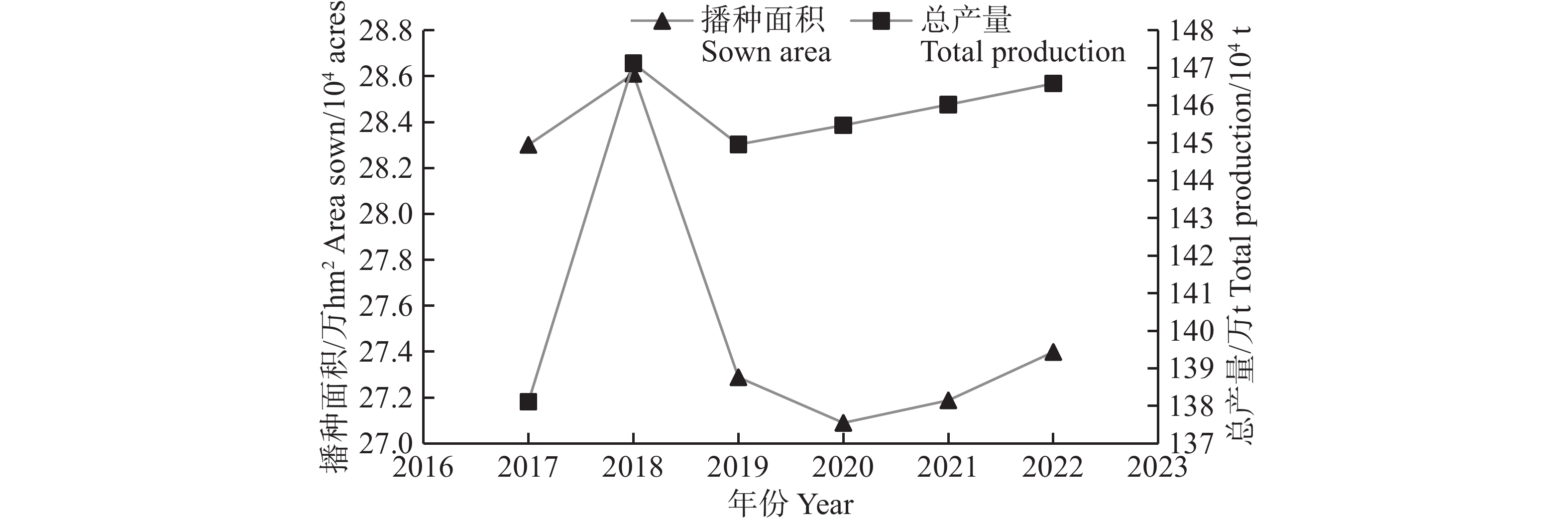

海南水稻产业作为海南农业的重要组成部分,具备独特的发展优势,拥有优质的热带自然条件和丰富的光温资源。通过分析海南水稻产业的种植面积、产量、水稻品种及品牌建设等现状,发现目前海南水稻生产中存在成本高、单产低、缺乏品牌溢价等主要问题。为解决这些问题并推动海南水稻产业的绿色高效发展,提出相关对策建议,包括推进智能化机械化种植以降低成本、依托科技创新提升单产、实施绿色生产模式以提高稻米品质和效益,以及加强品牌建设与市场推广。通过综合应用这些策略,旨在提高海南水稻的市场竞争力,实现生态与经济效益的双赢,促进海南水稻产业的可持续发展。

海南水稻产业作为海南农业的重要组成部分,具备独特的发展优势,拥有优质的热带自然条件和丰富的光温资源。通过分析海南水稻产业的种植面积、产量、水稻品种及品牌建设等现状,发现目前海南水稻生产中存在成本高、单产低、缺乏品牌溢价等主要问题。为解决这些问题并推动海南水稻产业的绿色高效发展,提出相关对策建议,包括推进智能化机械化种植以降低成本、依托科技创新提升单产、实施绿色生产模式以提高稻米品质和效益,以及加强品牌建设与市场推广。通过综合应用这些策略,旨在提高海南水稻的市场竞争力,实现生态与经济效益的双赢,促进海南水稻产业的可持续发展。

2025, 16(3): 363-369.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240145

摘要:

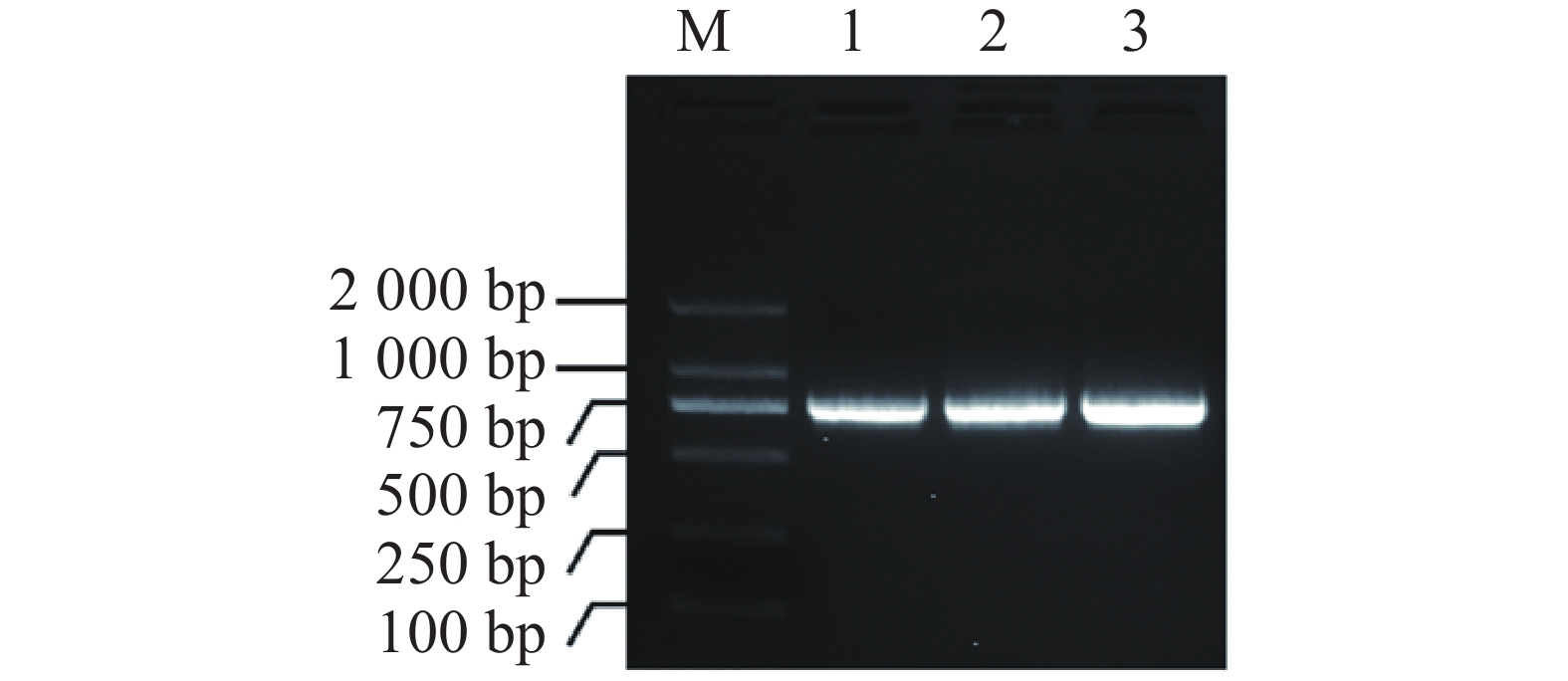

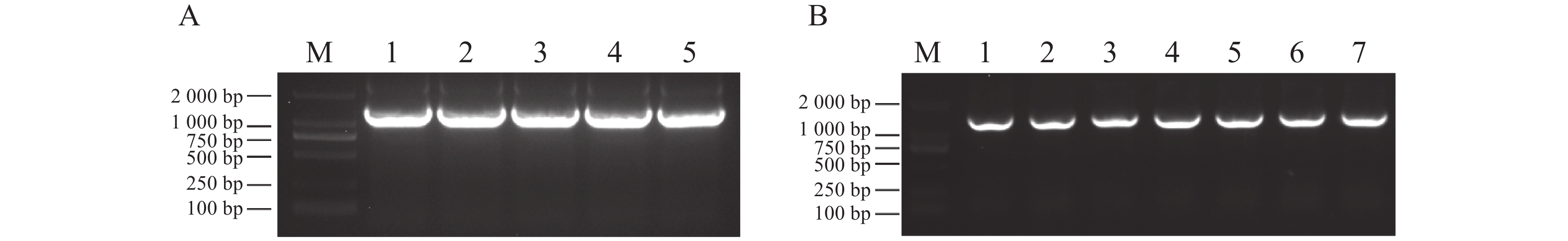

为了探究Aux/IAA基因的初步功能,本研究克隆并鉴定了木薯(Manihot esculenta )MeIAA19基因,通过生物信息学分析发现,该基因编码244个氨基酸,具有典型Aux/IAA蛋白的PB1保守结构域。通过构建MeIAA19-pET32a原核表达载体,诱导表达出该蛋白,并通过外源施加蛋白促进木薯植株活性氧爆发和MePRs基因表达量。基因表达分析表明,MeIAA19基因的表达量在Xam侵染过程中随时间的延长而增加。本研究结果显示,木薯MeIAA19基因可能参与了木薯免疫。

为了探究Aux/IAA基因的初步功能,本研究克隆并鉴定了木薯(Manihot esculenta )MeIAA19基因,通过生物信息学分析发现,该基因编码244个氨基酸,具有典型Aux/IAA蛋白的PB1保守结构域。通过构建MeIAA19-pET32a原核表达载体,诱导表达出该蛋白,并通过外源施加蛋白促进木薯植株活性氧爆发和MePRs基因表达量。基因表达分析表明,MeIAA19基因的表达量在Xam侵染过程中随时间的延长而增加。本研究结果显示,木薯MeIAA19基因可能参与了木薯免疫。

2025, 16(3): 370-378.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240146

摘要:

为探究MeDAWDLE蛋白功能,以木薯‘华南124号’为材料,通过PCR扩增对MeDAWDLE进行分离和鉴定。分析进化树发现,MeDAWDLE蛋白与苹果中的DAWDLE蛋白具有76.3%的同源性。蛋白序列的理化性质分析显示,MeDAWDLE蛋白大小为52 kDa,理论等电点为5.04,表达分析发现MeDAWDLE在木薯不同组织器官中均有表达,并在胁迫条件下表达上调。通过构建表达载体完成蛋白诱导,并在进一步的蛋白功能分析中发现,MeDAWDLE能显著提升木薯的活性氧(reactive oxygen species,ROS)水平及抗病能力,表明MeDAWDLE可能在木薯的胁迫响应中发挥着重要作用。

为探究MeDAWDLE蛋白功能,以木薯‘华南124号’为材料,通过PCR扩增对MeDAWDLE进行分离和鉴定。分析进化树发现,MeDAWDLE蛋白与苹果中的DAWDLE蛋白具有76.3%的同源性。蛋白序列的理化性质分析显示,MeDAWDLE蛋白大小为52 kDa,理论等电点为5.04,表达分析发现MeDAWDLE在木薯不同组织器官中均有表达,并在胁迫条件下表达上调。通过构建表达载体完成蛋白诱导,并在进一步的蛋白功能分析中发现,MeDAWDLE能显著提升木薯的活性氧(reactive oxygen species,ROS)水平及抗病能力,表明MeDAWDLE可能在木薯的胁迫响应中发挥着重要作用。

2025, 16(3): 379-388.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240057

摘要:

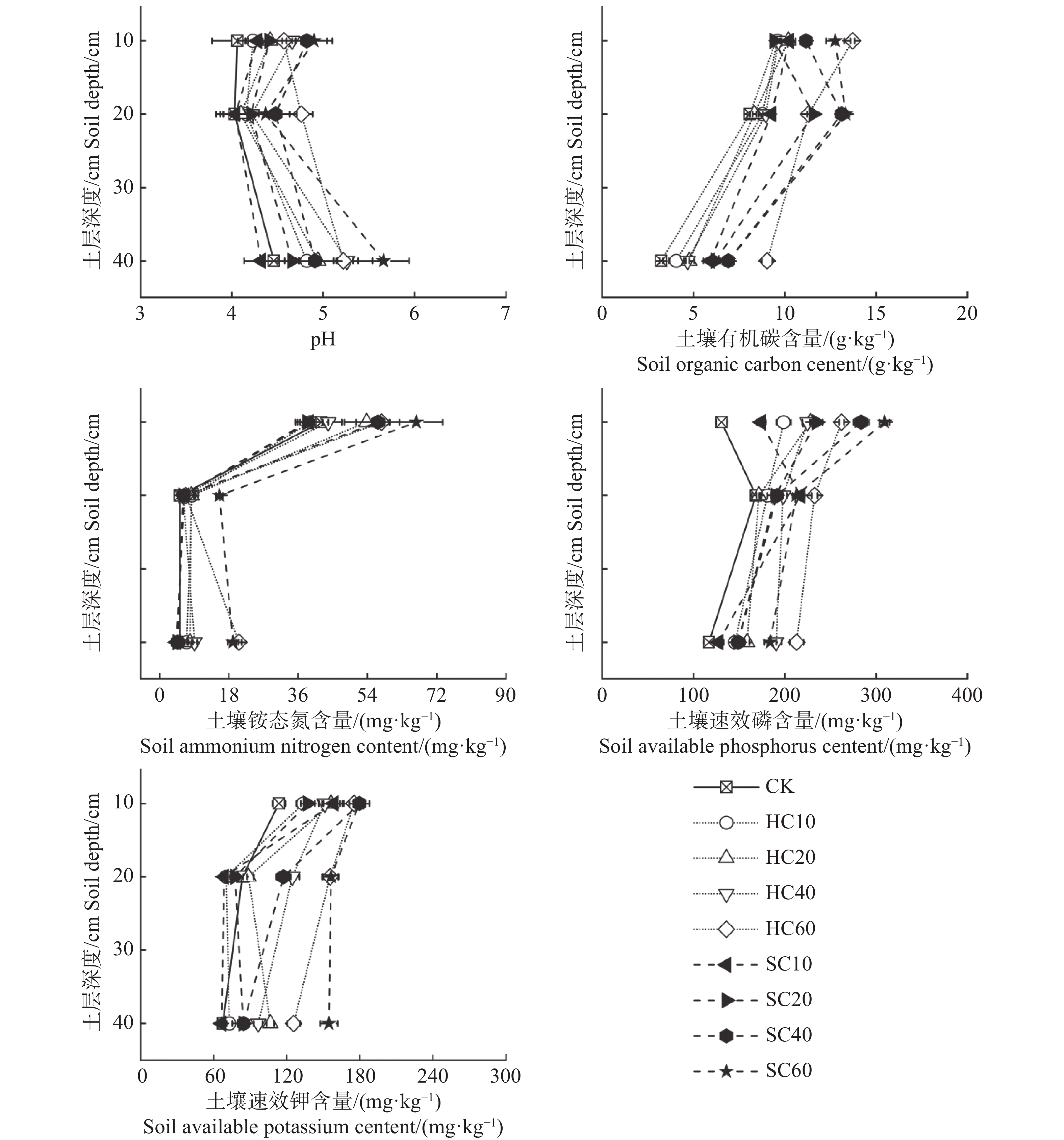

为明确生物炭在热带地区玉米(Zea mays)上的应用效果,设置施用花生壳、水稻壳2种生物炭类型(施用量为10、20、40、60 t·hm−2),以不施生物炭为对照(CK),探究在生物炭施入3年后对玉米的生长发育、养分积累、产量及土壤特性的影响。结果表明:整个生育期中,玉米的株高及叶片SPAD值在各处理间都没有显著差异;而在吐丝期,40 t·hm−2处理的玉米叶片SPAD值显著高于60 t·hm−2处理。另外,随着生物炭施用量的增加,在玉米成熟期0~40 cm土层的土壤pH值、有机碳、铵态氮、速效磷、速效钾含量都逐渐增加;除40 t·hm−2处理外,60 t·hm−2处理较其他处理能显著提高土壤pH、有机碳、铵态氮、速效磷、速效钾含量,同时,40 t·hm−2处理下土壤铵态氮和速效磷与CK间无显著差异。40 t·hm−2处理的玉米干物质积累量、氮磷钾积累量、穗粒数和产量达到最高,显著高于CK处理;但其氮、磷、钾利用效率与CK间无显著性差异。相关分析发现,产量与土壤pH值、干物质积累量、植物氮、磷、钾积累量和穗粒数都呈显著正相关。综合来看,40 t·hm−2生物炭施用水平能改善土壤、提高玉米的生长和养分利用及产量,可作为热带地区最佳施用量,且水稻壳生物炭要优于花生壳生物炭。

为明确生物炭在热带地区玉米(Zea mays)上的应用效果,设置施用花生壳、水稻壳2种生物炭类型(施用量为10、20、40、60 t·hm−2),以不施生物炭为对照(CK),探究在生物炭施入3年后对玉米的生长发育、养分积累、产量及土壤特性的影响。结果表明:整个生育期中,玉米的株高及叶片SPAD值在各处理间都没有显著差异;而在吐丝期,40 t·hm−2处理的玉米叶片SPAD值显著高于60 t·hm−2处理。另外,随着生物炭施用量的增加,在玉米成熟期0~40 cm土层的土壤pH值、有机碳、铵态氮、速效磷、速效钾含量都逐渐增加;除40 t·hm−2处理外,60 t·hm−2处理较其他处理能显著提高土壤pH、有机碳、铵态氮、速效磷、速效钾含量,同时,40 t·hm−2处理下土壤铵态氮和速效磷与CK间无显著差异。40 t·hm−2处理的玉米干物质积累量、氮磷钾积累量、穗粒数和产量达到最高,显著高于CK处理;但其氮、磷、钾利用效率与CK间无显著性差异。相关分析发现,产量与土壤pH值、干物质积累量、植物氮、磷、钾积累量和穗粒数都呈显著正相关。综合来看,40 t·hm−2生物炭施用水平能改善土壤、提高玉米的生长和养分利用及产量,可作为热带地区最佳施用量,且水稻壳生物炭要优于花生壳生物炭。

2025, 16(3): 389-399.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20230143

摘要:

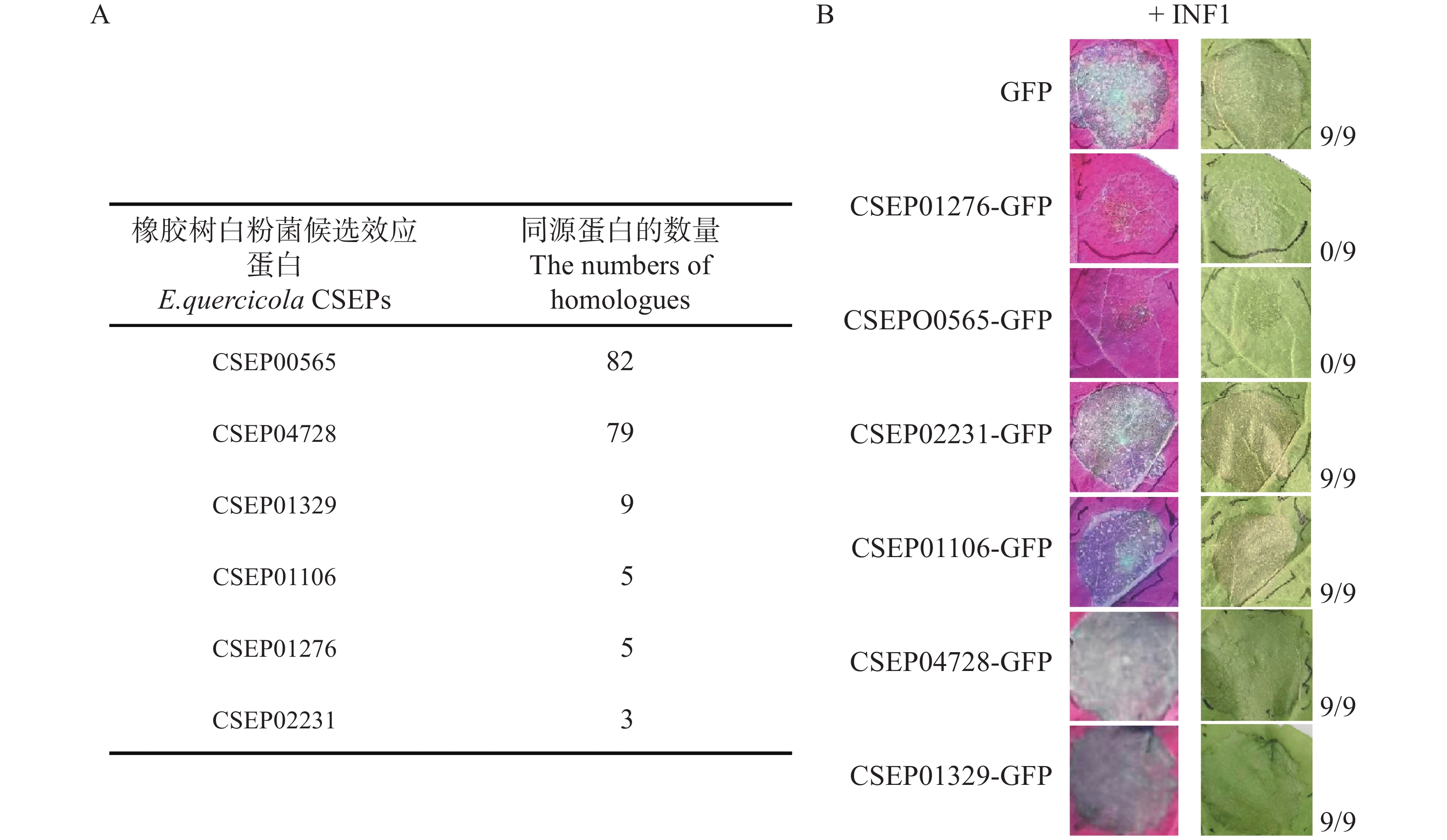

巴西橡胶树(Hevea brasiliensis)是中国热区重要的经济作物,白粉病菌(Erysiphe quercicola)侵染引起的白粉病是危害橡胶树最严重的病害。大多数植物病原菌通过分泌效应蛋白并干扰植物免疫系统,以促进侵染和定殖。但目前效应蛋白在橡胶树白粉菌致病过程中作用机理的相关研究较少,限制了抗病育种及相关防控工作的开展。橡胶树白粉菌基因编码24个较高保守性的候选效应蛋白,在其他多个白粉菌中有同源,可能这类蛋白是白粉菌致病所需的。为了从中鉴定到致病关键的毒性因子,选取了2个保守蛋白进行功能分析,通过在烟草(Nicotiana benthamiana)上的异源表达发现仅有候选效应蛋白CSEP00565抑制疫霉INF1诱导的植物过敏性坏死,在拟南芥(Arabidopsis thaliana)中表达CSEP00565能够抑制真菌几丁质和细菌flg22诱导的胼胝质积累,结果表明CSEP00565具有抑制植物免疫的功能。进一步对编码CSEP00565基因沉默后,白粉菌对橡胶树叶片的侵染能力显著下降。CSEP00565基因表达水平在病菌侵染的吸器形成阶段(接种后24 h)显著升高,且该蛋白编码基因的信号肽具有引导蛋白分泌的活性。研究结果表明效应蛋白CSEP00565是促进白粉病菌在橡胶树上侵染的关键毒性因子。研究结果有利于对该病菌和橡胶树互作机理的进一步了解。

巴西橡胶树(Hevea brasiliensis)是中国热区重要的经济作物,白粉病菌(Erysiphe quercicola)侵染引起的白粉病是危害橡胶树最严重的病害。大多数植物病原菌通过分泌效应蛋白并干扰植物免疫系统,以促进侵染和定殖。但目前效应蛋白在橡胶树白粉菌致病过程中作用机理的相关研究较少,限制了抗病育种及相关防控工作的开展。橡胶树白粉菌基因编码24个较高保守性的候选效应蛋白,在其他多个白粉菌中有同源,可能这类蛋白是白粉菌致病所需的。为了从中鉴定到致病关键的毒性因子,选取了2个保守蛋白进行功能分析,通过在烟草(Nicotiana benthamiana)上的异源表达发现仅有候选效应蛋白CSEP00565抑制疫霉INF1诱导的植物过敏性坏死,在拟南芥(Arabidopsis thaliana)中表达CSEP00565能够抑制真菌几丁质和细菌flg22诱导的胼胝质积累,结果表明CSEP00565具有抑制植物免疫的功能。进一步对编码CSEP00565基因沉默后,白粉菌对橡胶树叶片的侵染能力显著下降。CSEP00565基因表达水平在病菌侵染的吸器形成阶段(接种后24 h)显著升高,且该蛋白编码基因的信号肽具有引导蛋白分泌的活性。研究结果表明效应蛋白CSEP00565是促进白粉病菌在橡胶树上侵染的关键毒性因子。研究结果有利于对该病菌和橡胶树互作机理的进一步了解。

2025, 16(3): 400-405.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240108

摘要:

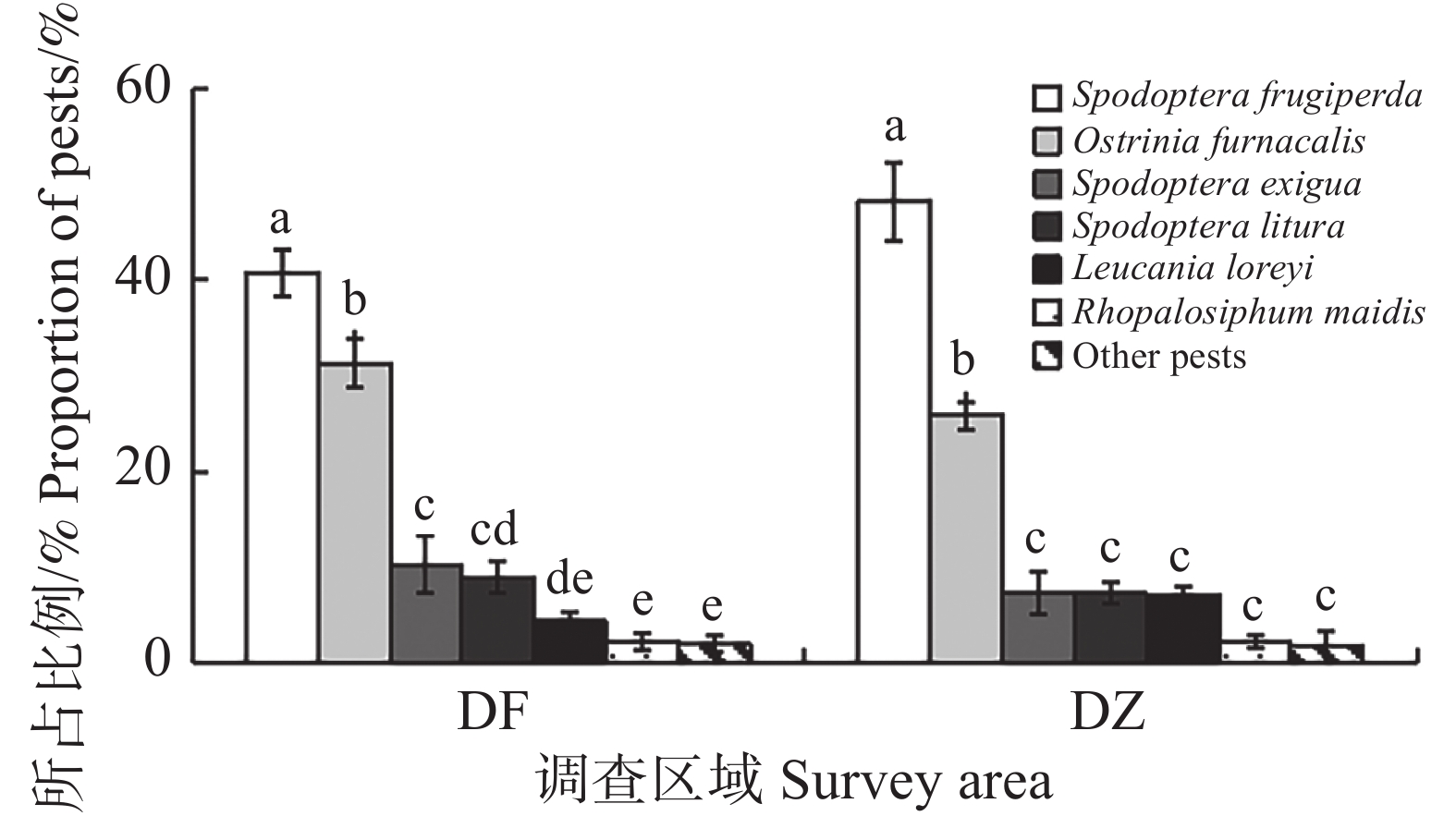

海南鲜食玉米(Zea mays)虫害发生严重,严重威胁生产安全,为研制出适用于海南玉米绿色生产的技术模式,于2019—2023年,调查了玉米害虫主要危害种群、天敌发生情况,完成了防控试验示范。结果表明:草地贪夜蛾(Spodoptera frugiperda)在玉米整个生育期内均有显著危害,其种群数量占比超过40%,被害株率为25% ~ 43%。亚洲玉米螟(Ostrinia furnacalis)作为次要害虫,种群数量占比超过25%,被害株率为5% ~ 17%。随着草地贪夜蛾的入侵,导致2020年单个玉米生育期内化学农药施用次数显著增加,从2019年的4.27 ~ 5.47次增加至7.73 ~ 8.77次,这可能对环境造成潜在的负面影响。天敌昆虫在玉米害虫的生物控制中发挥了重要作用,其中,寄生性天敌占主导地位,种群数量占比达到75.89%,赤眼蜂(Trichogramma sp.)和夜蛾黑卵蜂(Telenomus remus)的寄生率分别为23.22%和7.91%。2023年,通过应用天敌昆虫和病原微生物的联合防治策略,草地贪夜蛾和亚洲玉米螟的防治效果分别达到了81.41%和78.77%,与化学防治效果相当。寄生蜂和绿僵菌(Metarhizium sp.)联合防控模式对害虫效果显著,减少了化学农药使用,对玉米生产安全,可应用于海南鲜食玉米害虫防治。

海南鲜食玉米(Zea mays)虫害发生严重,严重威胁生产安全,为研制出适用于海南玉米绿色生产的技术模式,于2019—2023年,调查了玉米害虫主要危害种群、天敌发生情况,完成了防控试验示范。结果表明:草地贪夜蛾(Spodoptera frugiperda)在玉米整个生育期内均有显著危害,其种群数量占比超过40%,被害株率为25% ~ 43%。亚洲玉米螟(Ostrinia furnacalis)作为次要害虫,种群数量占比超过25%,被害株率为5% ~ 17%。随着草地贪夜蛾的入侵,导致2020年单个玉米生育期内化学农药施用次数显著增加,从2019年的4.27 ~ 5.47次增加至7.73 ~ 8.77次,这可能对环境造成潜在的负面影响。天敌昆虫在玉米害虫的生物控制中发挥了重要作用,其中,寄生性天敌占主导地位,种群数量占比达到75.89%,赤眼蜂(Trichogramma sp.)和夜蛾黑卵蜂(Telenomus remus)的寄生率分别为23.22%和7.91%。2023年,通过应用天敌昆虫和病原微生物的联合防治策略,草地贪夜蛾和亚洲玉米螟的防治效果分别达到了81.41%和78.77%,与化学防治效果相当。寄生蜂和绿僵菌(Metarhizium sp.)联合防控模式对害虫效果显著,减少了化学农药使用,对玉米生产安全,可应用于海南鲜食玉米害虫防治。

2025, 16(3): 406-414.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240079

摘要:

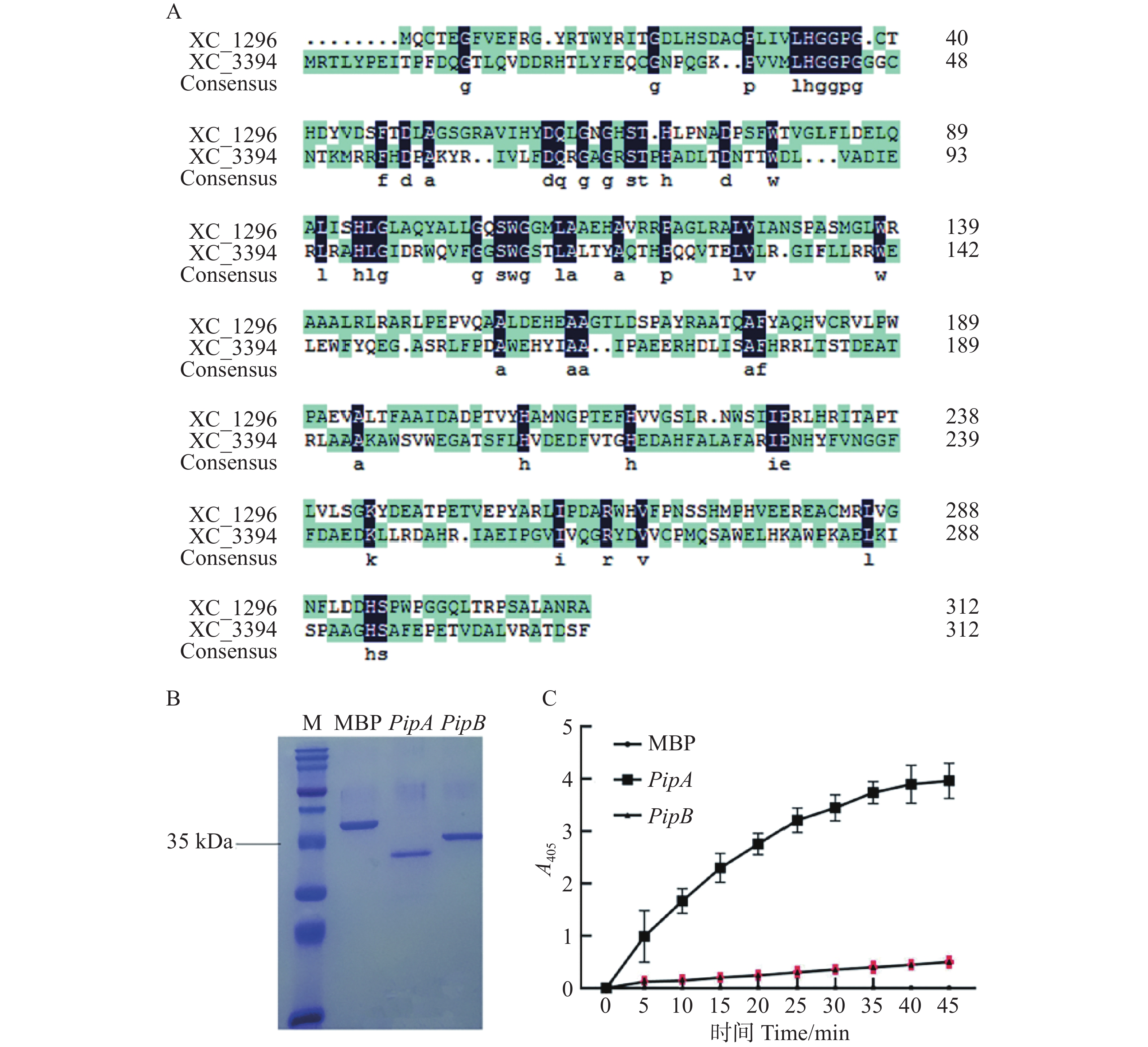

为探究脯氨酸亚氨基肽酶是否调控野油菜黄单胞菌野油菜致病变种(Xanthomonas campestris pv. campestris,Xcc)的致病力,首先通过生物信息学分析Xcc中潜在的脯氨酸亚氨基肽酶,然后在大肠杆菌中表达、纯化这些蛋白,体外检测其脯氨酸亚氨基肽酶酶活性,最后在Xcc中突变及回补这些基因,通过分析突变及回补菌株的致病力、生长特性、运动力和胞外酶活性,初步确定脯氨酸亚氨基肽酶在调控Xcc致病力中的作用。结果表明,Xcc编码两个脯氨酸亚氨基肽酶(PipA和PipB),突变其中任何一个都导致Xcc致病力下降。进一步分析发现pipA和pipB过表达均导致病原菌运动力增强。此外,pipA过表达提高了Xcc胞外蛋白酶活性,但pipB不具备这种活性。因此,脯氨酸亚氨基肽酶PipA和PipB可能通过调控Xcc的运动性,进而影响病原菌的致病能力,PipA还可能通过调控胞外蛋白酶活性,进而影响Xcc致病力。

为探究脯氨酸亚氨基肽酶是否调控野油菜黄单胞菌野油菜致病变种(Xanthomonas campestris pv. campestris,Xcc)的致病力,首先通过生物信息学分析Xcc中潜在的脯氨酸亚氨基肽酶,然后在大肠杆菌中表达、纯化这些蛋白,体外检测其脯氨酸亚氨基肽酶酶活性,最后在Xcc中突变及回补这些基因,通过分析突变及回补菌株的致病力、生长特性、运动力和胞外酶活性,初步确定脯氨酸亚氨基肽酶在调控Xcc致病力中的作用。结果表明,Xcc编码两个脯氨酸亚氨基肽酶(PipA和PipB),突变其中任何一个都导致Xcc致病力下降。进一步分析发现pipA和pipB过表达均导致病原菌运动力增强。此外,pipA过表达提高了Xcc胞外蛋白酶活性,但pipB不具备这种活性。因此,脯氨酸亚氨基肽酶PipA和PipB可能通过调控Xcc的运动性,进而影响病原菌的致病能力,PipA还可能通过调控胞外蛋白酶活性,进而影响Xcc致病力。

2025, 16(3): 415-422.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240022

摘要:

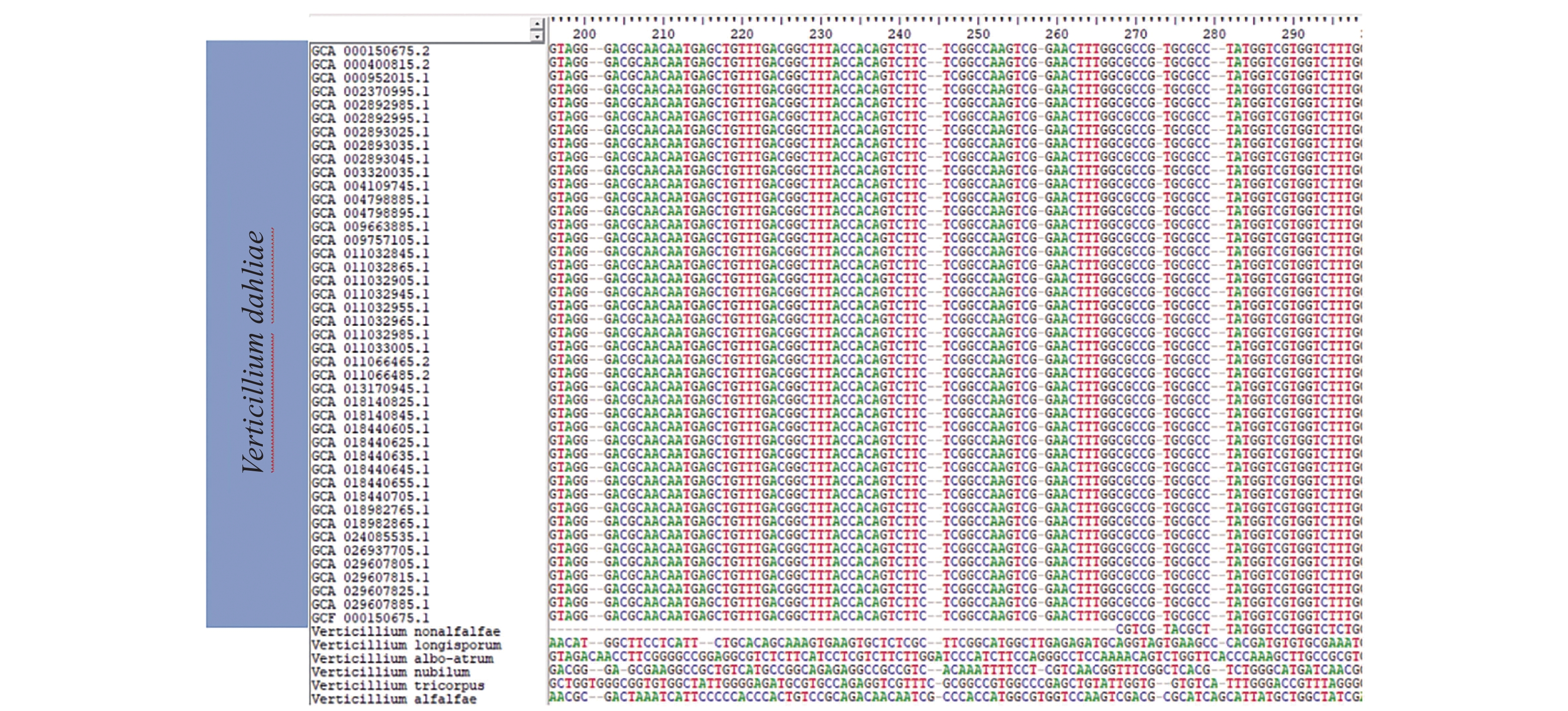

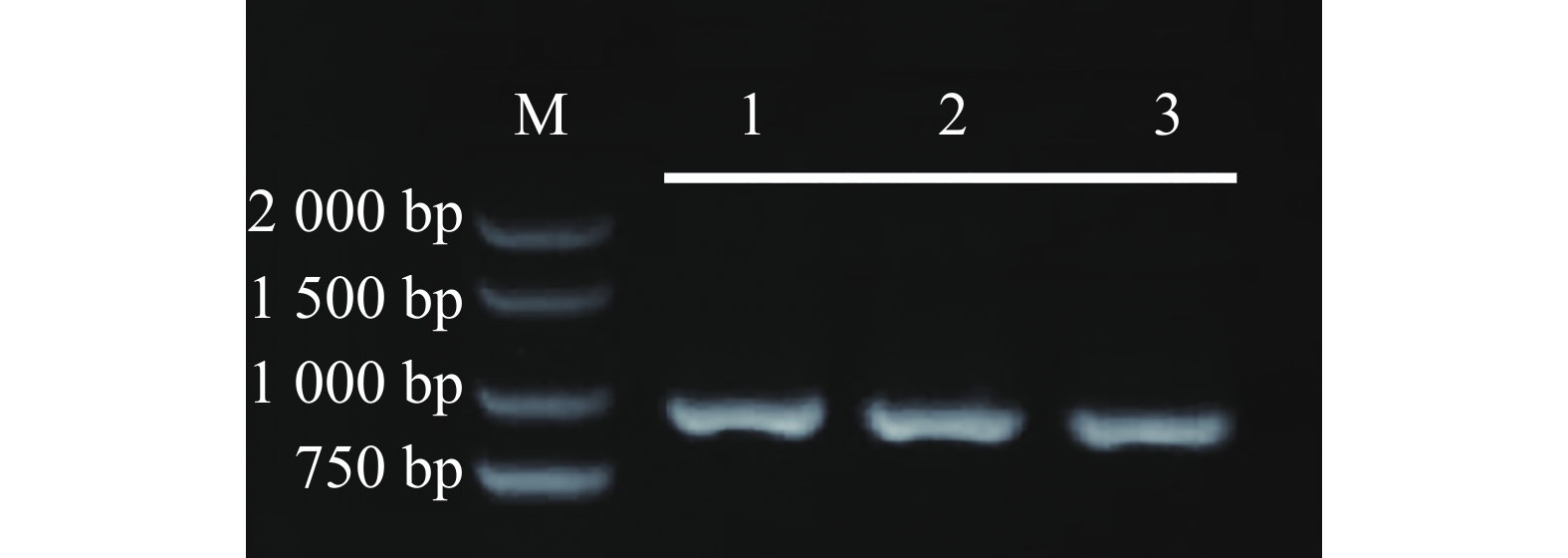

棉花黄萎病是棉花上的重要病害,严重威胁棉花产业。中国棉花黄萎病病原为大丽轮枝菌(Verticillium dahliae)。棉花黄萎病防治困难,建立快速准确的分子检测方法对于该病的早期诊断、预警和防治具有重要意义。通过NCBI BLAST进行序列比对,找到大丽轮枝菌种内具有高度种间特异性和种内保守性的物种特异性序列,根据序列设计6对引物,筛选出特异性强、灵敏度高可用于检测大丽轮枝菌的巢氏PCR引物,并摸索最佳扩增条件。筛选到了两组巢氏PCR引物分别是VD-2和VD-5,扩增条件为:95 ℃ 5 min;95 ℃ 30 s;58 ℃ 30 s;72 ℃ 1 min,35个循环;72 ℃ 10 min,条带大小分别为512 和375 bp。该方法可检测到的病菌DNA下限为1×10−6 ng·μL−1,比常规PCR灵敏度提高了3个数量级,使用包括长孢轮枝菌在内的15种菌对引物特异性进行了验证,检测混有大丽轮枝菌孢子的棉籽发现该方法的检测下限是每颗棉籽可达10个孢子。

棉花黄萎病是棉花上的重要病害,严重威胁棉花产业。中国棉花黄萎病病原为大丽轮枝菌(Verticillium dahliae)。棉花黄萎病防治困难,建立快速准确的分子检测方法对于该病的早期诊断、预警和防治具有重要意义。通过NCBI BLAST进行序列比对,找到大丽轮枝菌种内具有高度种间特异性和种内保守性的物种特异性序列,根据序列设计6对引物,筛选出特异性强、灵敏度高可用于检测大丽轮枝菌的巢氏PCR引物,并摸索最佳扩增条件。筛选到了两组巢氏PCR引物分别是VD-2和VD-5,扩增条件为:95 ℃ 5 min;95 ℃ 30 s;58 ℃ 30 s;72 ℃ 1 min,35个循环;72 ℃ 10 min,条带大小分别为512 和375 bp。该方法可检测到的病菌DNA下限为1×10−6 ng·μL−1,比常规PCR灵敏度提高了3个数量级,使用包括长孢轮枝菌在内的15种菌对引物特异性进行了验证,检测混有大丽轮枝菌孢子的棉籽发现该方法的检测下限是每颗棉籽可达10个孢子。

2025, 16(3): 423-429.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240137

摘要:

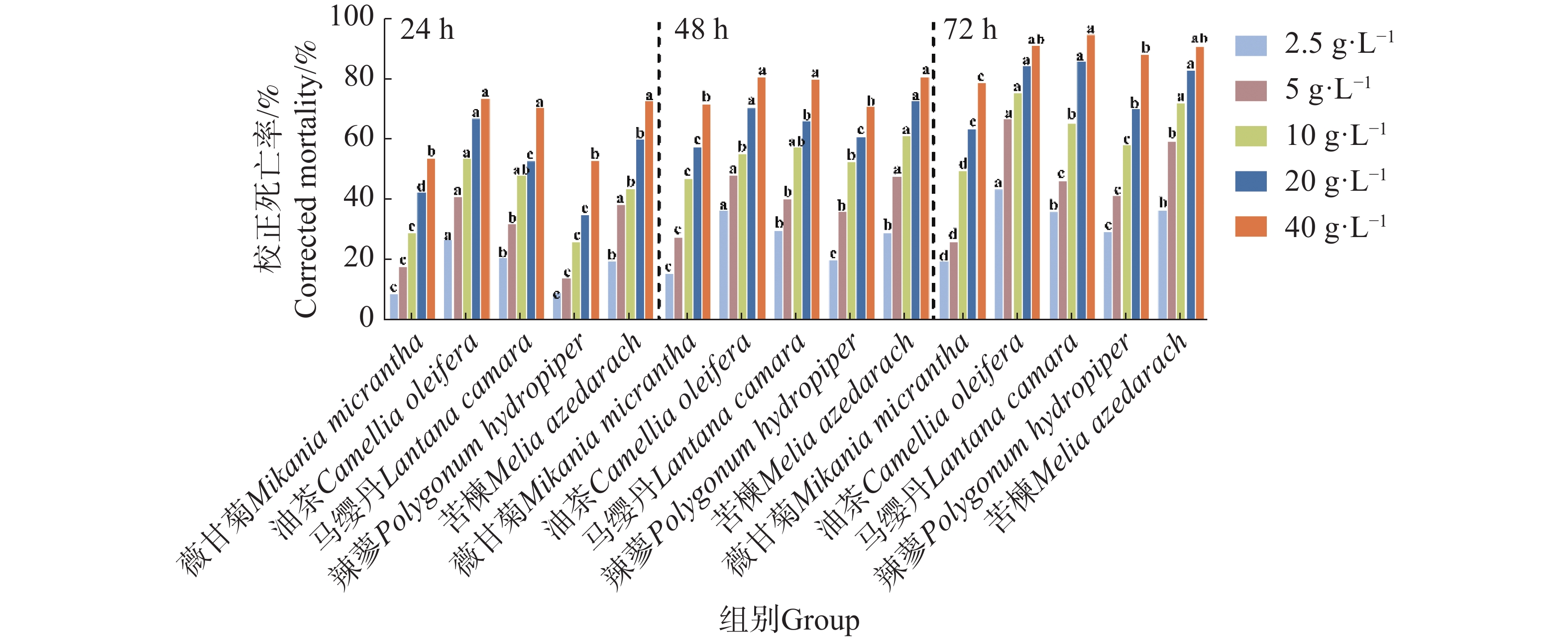

由松材线虫(Bursaphelenchus xylophilus)介导引起的松材线虫病给松林带来了巨大的危害,而树干注射药剂的方法为松材线虫防控开辟了一条新的途径。为减缓松材线虫对现有的药剂产生抗药性,亟需开发新型防控药剂,其中植物源天然活性物质对松材线虫具有良好的灭杀作用。选取广西壮族自治区常见的5种植物[薇甘菊(Mikania micrantha)、马缨丹(Lantana camara)、油茶(Camellia oleifera)、苦楝(Melia azedarach)和辣蓼(Polygonum hydropiper)]作为原料获得其水提液,并采用浸渍法探究其对松材线虫的毒杀作用,分析其对松材线虫活动能力和繁殖能力的影响。结果显示5种植物水提液均对松材线虫有一定的毒杀作用,其中马缨丹在72 h处理时间和40 g·L−1质量浓度下松材线虫的校正死亡率为95.05%。马缨丹对松材线虫的活动能力的抑制性最强,苦楝对松材线虫的繁殖能力抑制性最强。研究结果表明马缨丹和苦楝可作为开发松材线虫绿色防控药剂的备选材料。

由松材线虫(Bursaphelenchus xylophilus)介导引起的松材线虫病给松林带来了巨大的危害,而树干注射药剂的方法为松材线虫防控开辟了一条新的途径。为减缓松材线虫对现有的药剂产生抗药性,亟需开发新型防控药剂,其中植物源天然活性物质对松材线虫具有良好的灭杀作用。选取广西壮族自治区常见的5种植物[薇甘菊(Mikania micrantha)、马缨丹(Lantana camara)、油茶(Camellia oleifera)、苦楝(Melia azedarach)和辣蓼(Polygonum hydropiper)]作为原料获得其水提液,并采用浸渍法探究其对松材线虫的毒杀作用,分析其对松材线虫活动能力和繁殖能力的影响。结果显示5种植物水提液均对松材线虫有一定的毒杀作用,其中马缨丹在72 h处理时间和40 g·L−1质量浓度下松材线虫的校正死亡率为95.05%。马缨丹对松材线虫的活动能力的抑制性最强,苦楝对松材线虫的繁殖能力抑制性最强。研究结果表明马缨丹和苦楝可作为开发松材线虫绿色防控药剂的备选材料。

2025, 16(3): 430-441.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240180

摘要:

通过对海南岛尖峰岭主峰区域异翅亚目(Heteroptera)昆虫的区系分析,阐明海南岛尖峰岭主峰区域异翅亚目昆虫的种类组成及其分布规律,这对海南岛尖峰岭的生物多样性保护具有重要意义。通过实地调查、物种鉴定、数据整理与分析,对海南岛尖峰岭主峰区域异翅亚目昆虫的区系特征进行了分析,结果显示,主峰区域共记录异翅亚目昆虫100种,隶属于15科85属,其中,猎蝽科(Reduviidae)和蝽科(Pentatomidae)为优势科,猎蝽科种类最多,共34种,占总种数的34%;其次为蝽科,共25种,占总种数的25%;整体来看,该区域无明显的优势属。在属的组成上,单种属含种数最多,共74种,占总种数的74%;寡种属含种数为26种,占总种数的26%。含种数最多的属为斑红蝽属(Physopelta),共记录5种,占总种数的5%。主峰区域的异翅亚目昆虫在属级的世界动物地理区系中,以东洋界(Oriental realm)和古北界(Palearctic realm)成分为主,其中东洋界成分占比最高,其次为古北界成分。在中国动物地理区系中,该区域以华南区、西南区和华中区成分为主,呈现多区类型的分布特征,其中华南区成分占比最高,其次为西南区和华中区成分。总体来看,海南岛尖峰岭地区昆虫种类多样性较为复杂。研究结果为海南岛尖峰岭地区昆虫的全面调查与研究提供了基础资料,同时也能够为蝽类害虫的防治以及捕食性蝽类昆虫的保护与利用提供理论参考。

通过对海南岛尖峰岭主峰区域异翅亚目(Heteroptera)昆虫的区系分析,阐明海南岛尖峰岭主峰区域异翅亚目昆虫的种类组成及其分布规律,这对海南岛尖峰岭的生物多样性保护具有重要意义。通过实地调查、物种鉴定、数据整理与分析,对海南岛尖峰岭主峰区域异翅亚目昆虫的区系特征进行了分析,结果显示,主峰区域共记录异翅亚目昆虫100种,隶属于15科85属,其中,猎蝽科(Reduviidae)和蝽科(Pentatomidae)为优势科,猎蝽科种类最多,共34种,占总种数的34%;其次为蝽科,共25种,占总种数的25%;整体来看,该区域无明显的优势属。在属的组成上,单种属含种数最多,共74种,占总种数的74%;寡种属含种数为26种,占总种数的26%。含种数最多的属为斑红蝽属(Physopelta),共记录5种,占总种数的5%。主峰区域的异翅亚目昆虫在属级的世界动物地理区系中,以东洋界(Oriental realm)和古北界(Palearctic realm)成分为主,其中东洋界成分占比最高,其次为古北界成分。在中国动物地理区系中,该区域以华南区、西南区和华中区成分为主,呈现多区类型的分布特征,其中华南区成分占比最高,其次为西南区和华中区成分。总体来看,海南岛尖峰岭地区昆虫种类多样性较为复杂。研究结果为海南岛尖峰岭地区昆虫的全面调查与研究提供了基础资料,同时也能够为蝽类害虫的防治以及捕食性蝽类昆虫的保护与利用提供理论参考。

2025, 16(3): 442-450.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240067

摘要:

MYB(v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog)转录因子家族在植物应对环境胁迫中发挥重要作用。一年生辣椒(Capsicum annuum)是辣椒属种植范围最广的一个栽培种。通过分析前期研究得到的转录组数据,聚焦CaMYB44转录因子,并对其基因启动子顺式作用元件、蛋白结构、进化关系、亚细胞定位以及低温响应等进行生物信息学分析与初步实验验证。CaMYB44基因开放阅读框(Open Reading Frame,ORF)长度为981 bp,编码氨基酸为326 aa,不稳定的亲水性蛋白。经预测,CaMYB44蛋白上无信号肽以及跨膜结构域为非分泌蛋白,属于R2R3型MYB。系统发育树分析结果显示,CaMYB44基因与SmMYB73、NtMYB44-like、StMYB44-like和SlMYB44同源性较高,其次为AtMYB70、OsMYB77。顺式作用元件分析结果显示,CaMYB44基因启动子区包含1个低温响应元件以及多个脱落酸和光响应元件。亚细胞定位结果表明CaMYB44定位于细胞核。实时荧光定量反转录·聚合酶链反应(real time fluorescent quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction,RT-qPCR)结果显示,CaMYB44的表达量在4 ℃低温胁迫24 h后下调,与其他低温胁迫负调控因子在处理下的表达趋势相似。研究结果为进一步解析一年生辣椒中耐低温胁迫转录因子提供了基础数据。

MYB(v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog)转录因子家族在植物应对环境胁迫中发挥重要作用。一年生辣椒(Capsicum annuum)是辣椒属种植范围最广的一个栽培种。通过分析前期研究得到的转录组数据,聚焦CaMYB44转录因子,并对其基因启动子顺式作用元件、蛋白结构、进化关系、亚细胞定位以及低温响应等进行生物信息学分析与初步实验验证。CaMYB44基因开放阅读框(Open Reading Frame,ORF)长度为981 bp,编码氨基酸为326 aa,不稳定的亲水性蛋白。经预测,CaMYB44蛋白上无信号肽以及跨膜结构域为非分泌蛋白,属于R2R3型MYB。系统发育树分析结果显示,CaMYB44基因与SmMYB73、NtMYB44-like、StMYB44-like和SlMYB44同源性较高,其次为AtMYB70、OsMYB77。顺式作用元件分析结果显示,CaMYB44基因启动子区包含1个低温响应元件以及多个脱落酸和光响应元件。亚细胞定位结果表明CaMYB44定位于细胞核。实时荧光定量反转录·聚合酶链反应(real time fluorescent quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction,RT-qPCR)结果显示,CaMYB44的表达量在4 ℃低温胁迫24 h后下调,与其他低温胁迫负调控因子在处理下的表达趋势相似。研究结果为进一步解析一年生辣椒中耐低温胁迫转录因子提供了基础数据。

2025, 16(3): 451-460.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20230135

摘要:

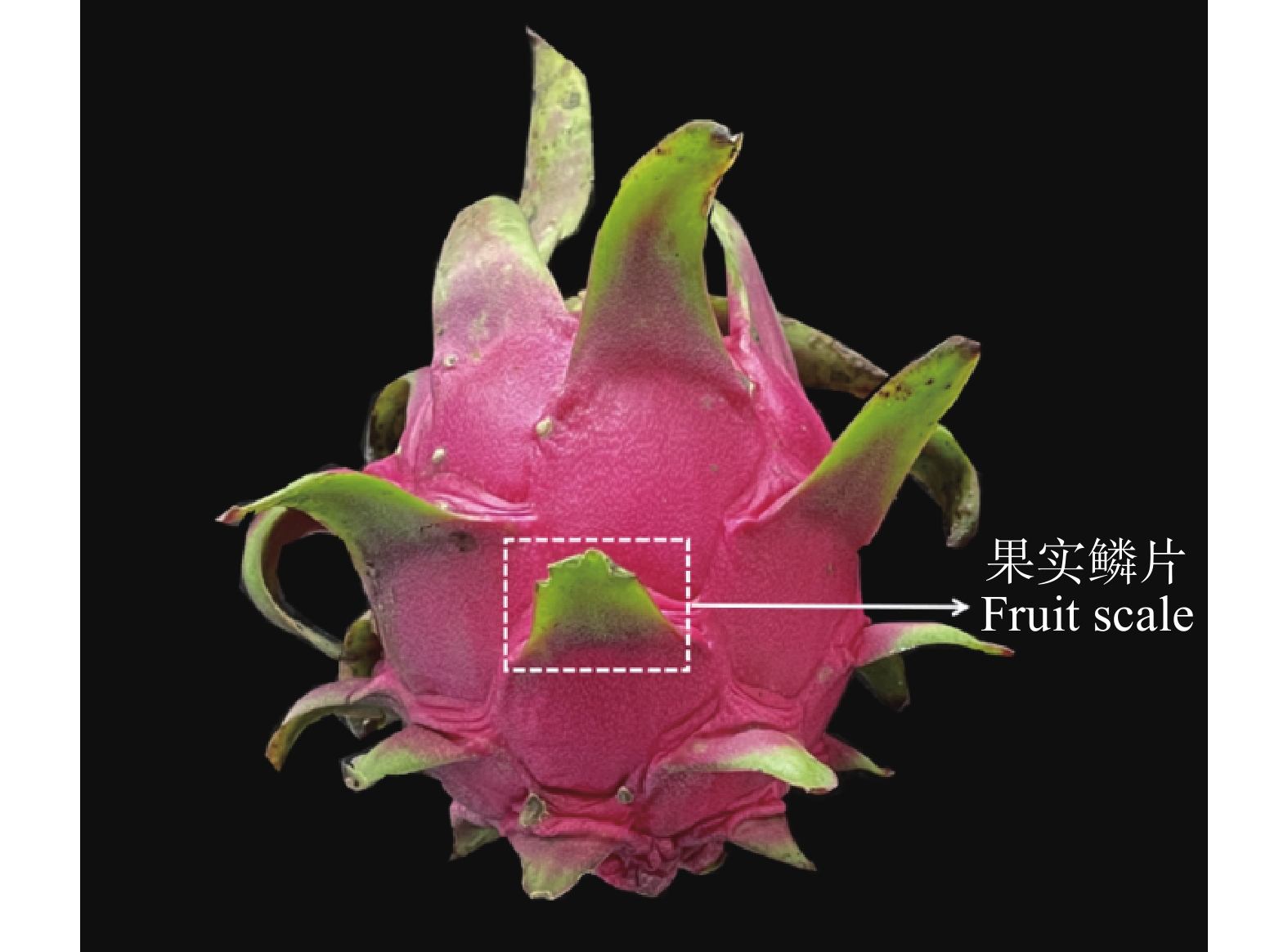

通过田间初筛与复筛试验,研究氯吡脲,S-诱抗素、苄氨基嘌呤、乙烯利、赤霉酸、芸苔素内酯、胺鲜酯、复硝酚钠、萘乙酸9种植物生长调节剂对火龙果(Pitaya)果实鳞片保绿和果实增重的作用。研究结果表明,合理的植物生长调节剂可以促进火龙果鳞片保绿与果实增重。促进鳞片保绿效果最好的处理依次为,授粉后第13天与第23天喷施氯吡脲50倍、200倍、100倍稀释液,鳞片绿色占比为74.84%、74.26%与72.41%,上升比例为对照组的0.55、0.53与0.5倍;促进果实增重效果最好的处理依次为,授粉后第13天喷施赤霉酸500倍稀释液,授粉后第13天与第23天喷施赤霉酸500倍、2 000倍稀释液,果实质量分别为411.32、498.32、484.17 g,增重为对照组的0.39、0.32、0.31倍;考虑到实际生产中人工成本问题,仅对火龙果进行1次植物生长调节剂处理。研究结果表明,于火龙果授粉后第13天喷施赤霉酸500倍稀释液效果最好,喷施后鳞片绿色占比为70.2%,较对照组显著上升了15.8%,果实平均质量为411.3 g,与对照组相比增加了116.2 g,满足大田生产需求。

通过田间初筛与复筛试验,研究氯吡脲,S-诱抗素、苄氨基嘌呤、乙烯利、赤霉酸、芸苔素内酯、胺鲜酯、复硝酚钠、萘乙酸9种植物生长调节剂对火龙果(Pitaya)果实鳞片保绿和果实增重的作用。研究结果表明,合理的植物生长调节剂可以促进火龙果鳞片保绿与果实增重。促进鳞片保绿效果最好的处理依次为,授粉后第13天与第23天喷施氯吡脲50倍、200倍、100倍稀释液,鳞片绿色占比为74.84%、74.26%与72.41%,上升比例为对照组的0.55、0.53与0.5倍;促进果实增重效果最好的处理依次为,授粉后第13天喷施赤霉酸500倍稀释液,授粉后第13天与第23天喷施赤霉酸500倍、2 000倍稀释液,果实质量分别为411.32、498.32、484.17 g,增重为对照组的0.39、0.32、0.31倍;考虑到实际生产中人工成本问题,仅对火龙果进行1次植物生长调节剂处理。研究结果表明,于火龙果授粉后第13天喷施赤霉酸500倍稀释液效果最好,喷施后鳞片绿色占比为70.2%,较对照组显著上升了15.8%,果实平均质量为411.3 g,与对照组相比增加了116.2 g,满足大田生产需求。

2025, 16(3): 461-468.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240114

摘要:

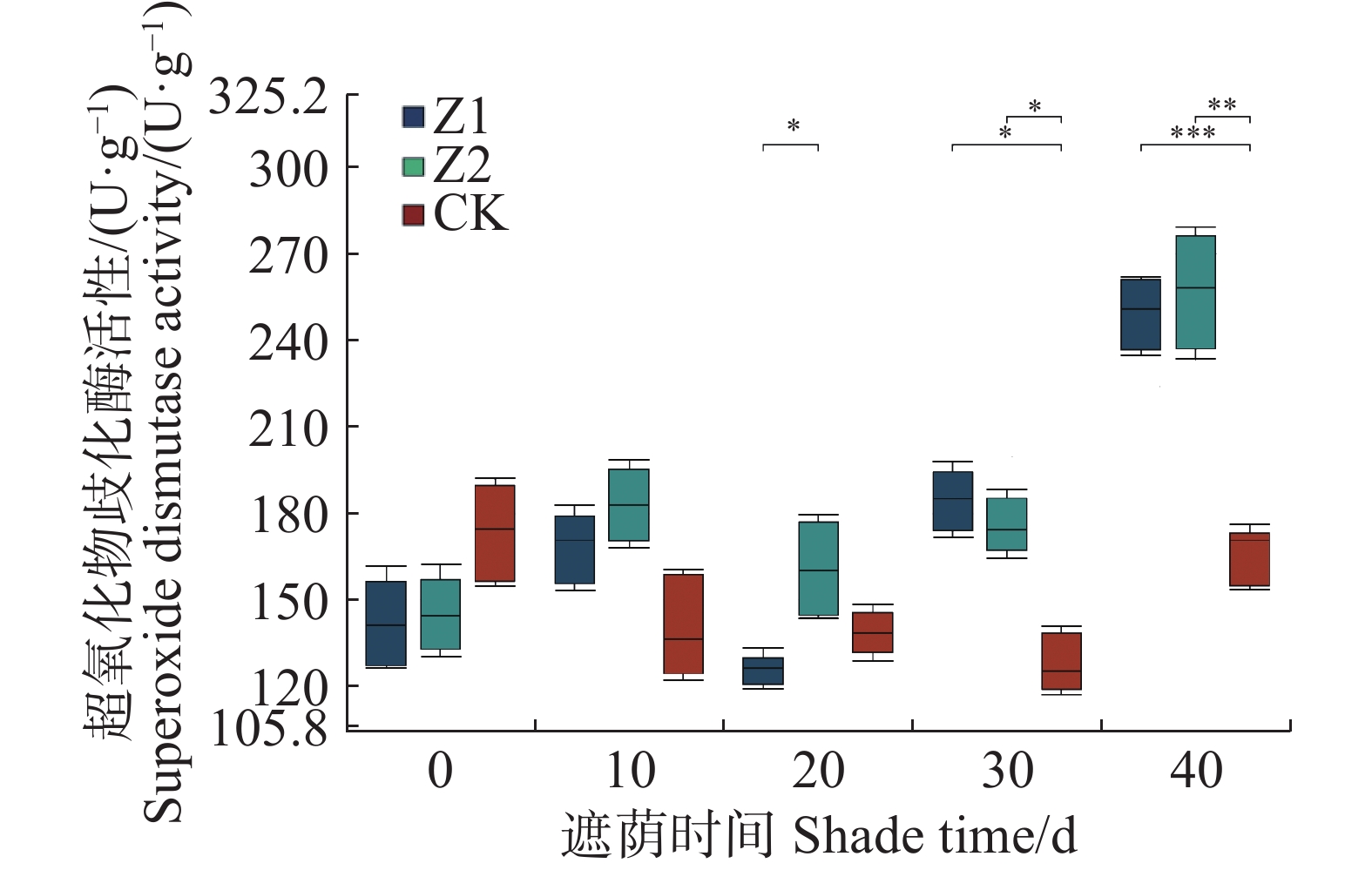

为了揭示水椰(Nypa fruticans)幼苗在低光照水平下的生理响应与转录组的差异变化,本研究通过遮荫试验,探究了水椰幼苗在低光照水平(CK为自然光强100%、Z1为自然光强30%、Z2为自然光强20%)下的生理变化和转录组表达差异。结果表明:低光照水平下水椰幼苗在40 d时,ZI的超氧化物歧化酶(SOD)活性比CK高57.1%,Z2比CK高62.1%,ZI的过氧化物酶(POD)活性比CK高41.2%,Z2比CK高35.7%,ZI的丙二醛(MDA)含量比CK低42.6%,Z2比CK低32.9%,ZI的叶绿素(Chl)含量比CK低61.1%,Z2比CK低70.3%,可溶性蛋白(SP)含量稳定无显著差异,ZI的根冠比比CK低57.6%,Z2比CK低48.1%。水椰幼苗在低光照水平的情况下,在10 d左右通过提升抗氧化酶活性、增加叶面积、侧根生长等方式来适应光照强度不足的环境变化。若是光照更弱,水椰会通过提高光吸收率和调节生长激素水平来适应环境变化。

为了揭示水椰(Nypa fruticans)幼苗在低光照水平下的生理响应与转录组的差异变化,本研究通过遮荫试验,探究了水椰幼苗在低光照水平(CK为自然光强100%、Z1为自然光强30%、Z2为自然光强20%)下的生理变化和转录组表达差异。结果表明:低光照水平下水椰幼苗在40 d时,ZI的超氧化物歧化酶(SOD)活性比CK高57.1%,Z2比CK高62.1%,ZI的过氧化物酶(POD)活性比CK高41.2%,Z2比CK高35.7%,ZI的丙二醛(MDA)含量比CK低42.6%,Z2比CK低32.9%,ZI的叶绿素(Chl)含量比CK低61.1%,Z2比CK低70.3%,可溶性蛋白(SP)含量稳定无显著差异,ZI的根冠比比CK低57.6%,Z2比CK低48.1%。水椰幼苗在低光照水平的情况下,在10 d左右通过提升抗氧化酶活性、增加叶面积、侧根生长等方式来适应光照强度不足的环境变化。若是光照更弱,水椰会通过提高光吸收率和调节生长激素水平来适应环境变化。

2025, 16(3): 469-474.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240034

摘要:

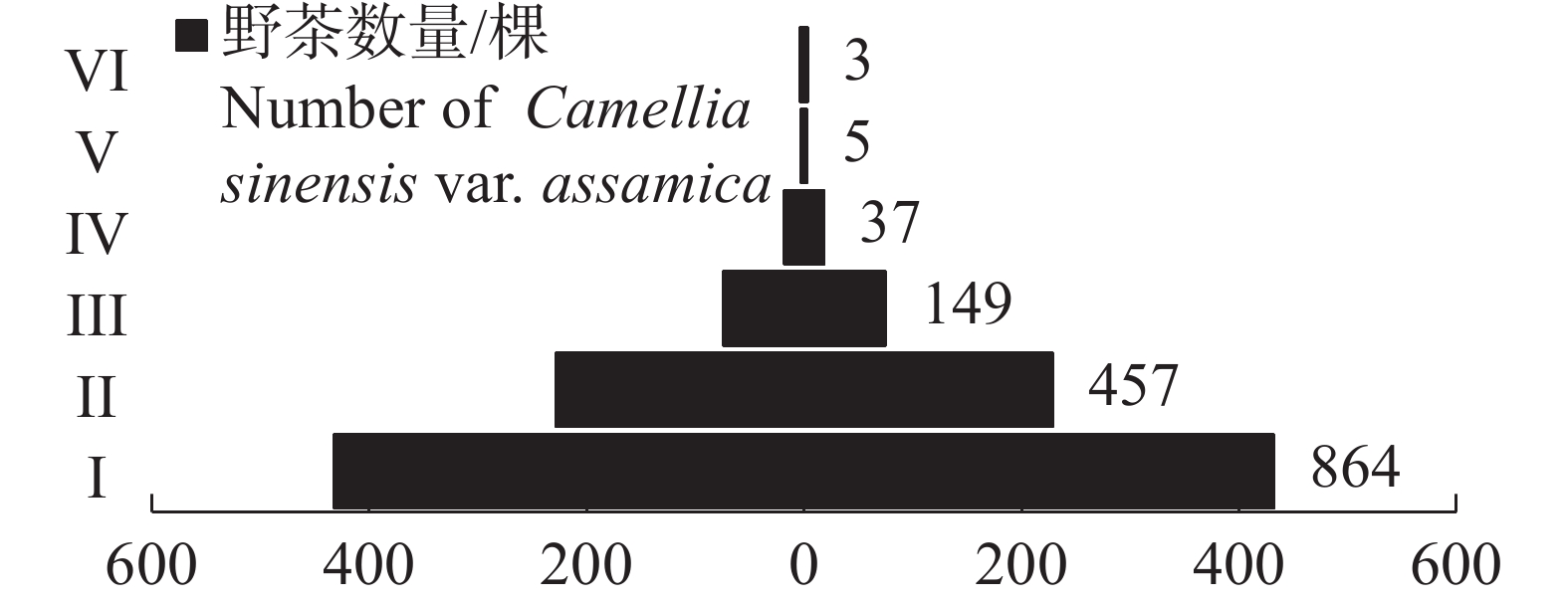

为探明海南热带雨林国家公园野茶的种群现状和动态变化,为后续种群的保护提供科学依据,采用样方法对国家公园内不同区域的野茶种群进行调查分析。结果表明:1)海南热带雨林国家公园野茶种群中幼苗数量较多,主体为小径级个体,大树、老树较少,为增长型种群;2)野茶种群的生存曲线接近Deevey-Ⅰ型,幼苗的存活率较高,中树第二阶段死亡率较高;3)针对不同区域,应采取不同的保护措施,如鹦哥岭、霸王岭区域野茶幼苗数量丰富,种群发展稳定,应重点保护大树和老树个体;黎母山区域缺乏大径级野茶个体,应重点保护中树个体,使其顺利过渡到大树阶段;吊罗山区域野茶种群更新受阻,应开展小径级野茶个体的抚育工作,使其顺利向成树过渡,实现种群更新。调查结果表明当地居民对野茶资源的保护意识较薄弱,应积极开展野茶资源保护的相关科普活动,增强当地居民的保护意识。

为探明海南热带雨林国家公园野茶的种群现状和动态变化,为后续种群的保护提供科学依据,采用样方法对国家公园内不同区域的野茶种群进行调查分析。结果表明:1)海南热带雨林国家公园野茶种群中幼苗数量较多,主体为小径级个体,大树、老树较少,为增长型种群;2)野茶种群的生存曲线接近Deevey-Ⅰ型,幼苗的存活率较高,中树第二阶段死亡率较高;3)针对不同区域,应采取不同的保护措施,如鹦哥岭、霸王岭区域野茶幼苗数量丰富,种群发展稳定,应重点保护大树和老树个体;黎母山区域缺乏大径级野茶个体,应重点保护中树个体,使其顺利过渡到大树阶段;吊罗山区域野茶种群更新受阻,应开展小径级野茶个体的抚育工作,使其顺利向成树过渡,实现种群更新。调查结果表明当地居民对野茶资源的保护意识较薄弱,应积极开展野茶资源保护的相关科普活动,增强当地居民的保护意识。

2025, 16(3): 475-486.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240073

摘要:

2023年3月至2024年1月,采用样线法和卫星跟踪技术在海南大田国家级自然保护区分别获取红原鸡(Gallus gallus jabouillei)和中华鹧鸪(Francolinus pintadeanus)的分布位点105个和79个。结合12个环境变量,采用最大熵模型对两个物种的栖息地进行适宜性预测和重叠性分析。结果如下:1)两个物种的适宜栖息地空间分布存在差异。主要表现为红原鸡的适宜栖息地位于保护区西北部和中部,以落叶阔叶林和灌丛林为主;中华鹧鸪的适宜栖息地位于保护区北部,以草地为主。二者的潜在适宜栖息地面积分别为633.18 hm2和337.31 hm2,分别占保护区面积的48.61%和25.89%;2)红原鸡和中华鹧鸪的生态位重叠指数较低,其D值和I值分别为0.421和0.711,适宜栖息地重叠面积为41.31 hm2,分别占红原鸡和中华鹧鸪适宜栖息地面积的17.64%和17.22%;3)对红原鸡栖息地分布影响程度最大的变量是距巡护道距离,红原鸡偏好选择距离巡护道较近的落叶阔叶林和灌丛;而影响中华鹧鸪栖息地分布的最主要因素是归一化植被指数(NDVI)。距水源距离是影响两个物种栖息地分布的第二大主要因素,红原鸡和中华鹧鸪分别偏好选择距水源距离400 和500~1 000 m范围内活动。研究结果揭示了同域分布的红原鸡和中华鹧鸪空间生态位关系,有助于进一步了解热带雉类的种间竞争及其共存机制。

2023年3月至2024年1月,采用样线法和卫星跟踪技术在海南大田国家级自然保护区分别获取红原鸡(Gallus gallus jabouillei)和中华鹧鸪(Francolinus pintadeanus)的分布位点105个和79个。结合12个环境变量,采用最大熵模型对两个物种的栖息地进行适宜性预测和重叠性分析。结果如下:1)两个物种的适宜栖息地空间分布存在差异。主要表现为红原鸡的适宜栖息地位于保护区西北部和中部,以落叶阔叶林和灌丛林为主;中华鹧鸪的适宜栖息地位于保护区北部,以草地为主。二者的潜在适宜栖息地面积分别为633.18 hm2和337.31 hm2,分别占保护区面积的48.61%和25.89%;2)红原鸡和中华鹧鸪的生态位重叠指数较低,其D值和I值分别为0.421和0.711,适宜栖息地重叠面积为41.31 hm2,分别占红原鸡和中华鹧鸪适宜栖息地面积的17.64%和17.22%;3)对红原鸡栖息地分布影响程度最大的变量是距巡护道距离,红原鸡偏好选择距离巡护道较近的落叶阔叶林和灌丛;而影响中华鹧鸪栖息地分布的最主要因素是归一化植被指数(NDVI)。距水源距离是影响两个物种栖息地分布的第二大主要因素,红原鸡和中华鹧鸪分别偏好选择距水源距离400 和500~1 000 m范围内活动。研究结果揭示了同域分布的红原鸡和中华鹧鸪空间生态位关系,有助于进一步了解热带雉类的种间竞争及其共存机制。

摘要

摘要 HTML全文

HTML全文 PDF 459KB

PDF 459KB

Email alert

Email alert RSS

RSS