2024年 15卷 第6期

2024, 15(6): 655-663.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240109

摘要:

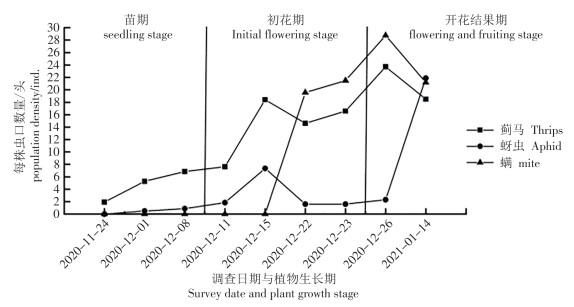

为探究海南冬季瓜菜主产区辣椒上主要害虫发生规律及蓟马种群动态变化,采用田间植株目测法和色板引诱法对不同管理模式下辣椒田害虫发生规律及种群动态展开调查。结果显示,常规施药和未施药辣椒田均以蓟马(Thrips)为主要害虫;未施药辣椒田害虫种类丰富,包括蓟马、蚜虫(Aphid)、茶黄螨[Polyphagotarsonemus latus (Banks)]和烟粉虱[Bemisia tabaci (Gennadius)]等共6目8科14种害虫,整个生育期以蓟马为主,其中盛花期前以瓜蓟马[Thrips palmi (Karny)]为优势种,在盛花期及以后以花蓟马[Frankliniella intonsa(Trybom)]为优势种群,其各个生育期种群优势度分别为0.795 5、0.762 8、0.542 1和0.076 9,均伴有少量普通大蓟马[Megalurothrips usitatus(Bagnll)]发生;茶黄螨于辣椒花期开始暴发。常规施药辣椒田整个生育期仍以蓟马为主,蓟马以花蓟马为优势种群,种群优势度分别为0.412 6、0.464 6、0.670 7和0.664 9,均高于瓜蓟马和普通大蓟马;开花结果期种群数量出现多个发生高峰,盛花期为暴发盛期,虫口数量高达55头·株,远高于其他生育期。综上所述,未施药和常规施药的辣椒田害虫种类、发生规律及优势种群虽存在一定差异,但两种管理模式下均以蓟马为主要害虫,且发生规律与辣椒花期阶段呈正向关系,盛花期为为害暴发期。本研究明确了海南三亚冬季瓜菜主产区辣椒上主要害虫种类、发生规律及蓟马优势种动态,为海南热区辣椒害虫发生预测预报和制定防控治理措施提供理论指导。

为探究海南冬季瓜菜主产区辣椒上主要害虫发生规律及蓟马种群动态变化,采用田间植株目测法和色板引诱法对不同管理模式下辣椒田害虫发生规律及种群动态展开调查。结果显示,常规施药和未施药辣椒田均以蓟马(Thrips)为主要害虫;未施药辣椒田害虫种类丰富,包括蓟马、蚜虫(Aphid)、茶黄螨[Polyphagotarsonemus latus (Banks)]和烟粉虱[Bemisia tabaci (Gennadius)]等共6目8科14种害虫,整个生育期以蓟马为主,其中盛花期前以瓜蓟马[Thrips palmi (Karny)]为优势种,在盛花期及以后以花蓟马[Frankliniella intonsa(Trybom)]为优势种群,其各个生育期种群优势度分别为0.795 5、0.762 8、0.542 1和0.076 9,均伴有少量普通大蓟马[Megalurothrips usitatus(Bagnll)]发生;茶黄螨于辣椒花期开始暴发。常规施药辣椒田整个生育期仍以蓟马为主,蓟马以花蓟马为优势种群,种群优势度分别为0.412 6、0.464 6、0.670 7和0.664 9,均高于瓜蓟马和普通大蓟马;开花结果期种群数量出现多个发生高峰,盛花期为暴发盛期,虫口数量高达55头·株,远高于其他生育期。综上所述,未施药和常规施药的辣椒田害虫种类、发生规律及优势种群虽存在一定差异,但两种管理模式下均以蓟马为主要害虫,且发生规律与辣椒花期阶段呈正向关系,盛花期为为害暴发期。本研究明确了海南三亚冬季瓜菜主产区辣椒上主要害虫种类、发生规律及蓟马优势种动态,为海南热区辣椒害虫发生预测预报和制定防控治理措施提供理论指导。

2024, 15(6): 664-671.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240089

摘要:

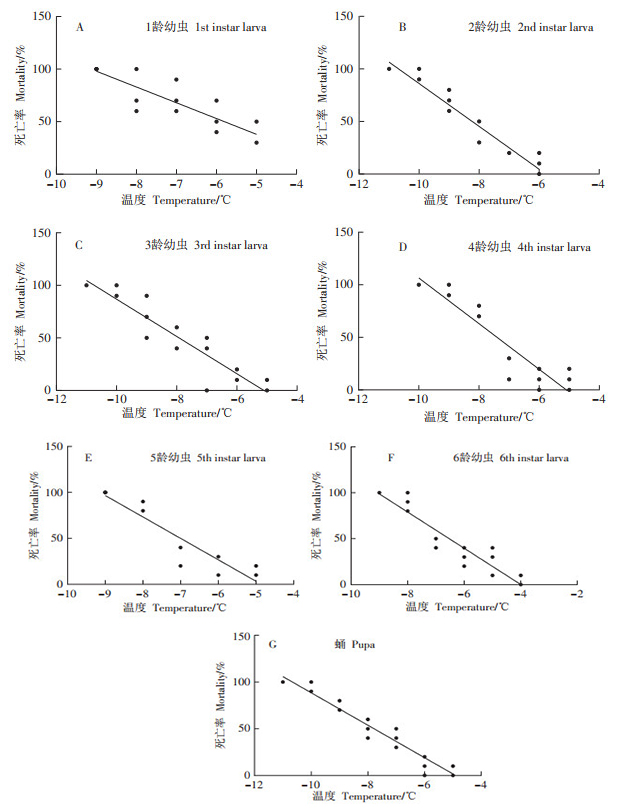

为了探明草地贪夜蛾(Spodoptera frugiperda)幼虫和蛹的抗寒能力,室内测定了草地贪夜蛾1~6龄幼虫和蛹在低温条件下的死亡率,拟合线性回归方程,统计各发育阶段的冷识别温度,得到1~6龄幼虫和蛹的冷识别温度分别为-7.80℃、-9.70℃、-9.61℃、-8.78℃、-8.29℃、-8.05℃和-9.51℃。通过实时荧光定量PCR对常温饲养和低温处理的草地贪夜蛾的Hsp 70基因(GenBank登录号:NC_064223.1)和Hsp 90基因(GenBank登录号:MN832694)进行表达分析,结果表明2种处理的草地贪夜蛾的Hsp 70基因和Hsp 90基因在不同发育阶段表达量均不同,经过低温处理后,Hsp70基因在1龄幼虫中表达量显著降低(P <0.05),在2~6龄幼虫和蛹中表达量极显著增加(P <0.01);Hsp90基因在1~6龄幼虫中表达量极显著增加(P <0.01),在蛹中表达量极显著降低(P <0.01)。

为了探明草地贪夜蛾(Spodoptera frugiperda)幼虫和蛹的抗寒能力,室内测定了草地贪夜蛾1~6龄幼虫和蛹在低温条件下的死亡率,拟合线性回归方程,统计各发育阶段的冷识别温度,得到1~6龄幼虫和蛹的冷识别温度分别为-7.80℃、-9.70℃、-9.61℃、-8.78℃、-8.29℃、-8.05℃和-9.51℃。通过实时荧光定量PCR对常温饲养和低温处理的草地贪夜蛾的Hsp 70基因(GenBank登录号:NC_064223.1)和Hsp 90基因(GenBank登录号:MN832694)进行表达分析,结果表明2种处理的草地贪夜蛾的Hsp 70基因和Hsp 90基因在不同发育阶段表达量均不同,经过低温处理后,Hsp70基因在1龄幼虫中表达量显著降低(P <0.05),在2~6龄幼虫和蛹中表达量极显著增加(P <0.01);Hsp90基因在1~6龄幼虫中表达量极显著增加(P <0.01),在蛹中表达量极显著降低(P <0.01)。

2024, 15(6): 672-682.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240130

摘要:

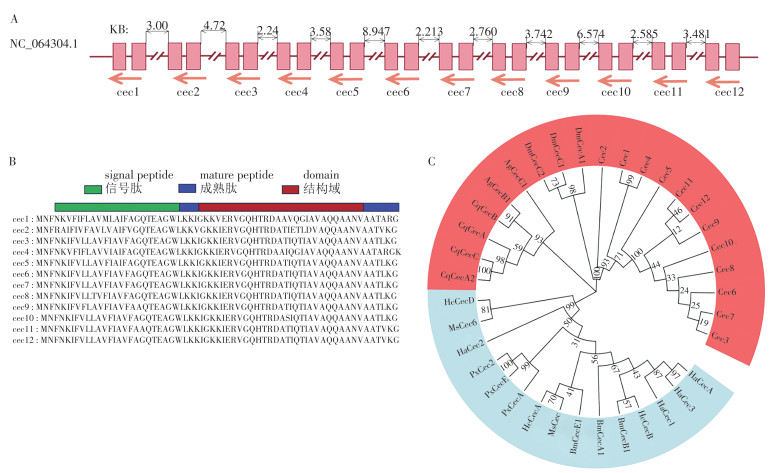

基于橘小实蝇染色体水平的基因组数据,运用生物信息学方法,深入分析橘小实蝇抗菌肽基因的组成、结构特征及它们在昆虫间的系统进化关系;使用荧光定量PCR技术,分析橘小实蝇抗菌肽基因在橘小实蝇4个不同发育阶段及成虫的6个部位的表达谱。研究结果表明,橘小实蝇基因组存在3大类共29个抗菌肽基因,包括12个cecropins,11个defensins,4个attacins和2个diptericins。基因组和蛋白结构表明橘小实蝇抗菌肽分子和结构具有显著的多样性,包括基因复制过程;表达谱分析表明,大多数抗菌肽在蛹期和成虫期表达水平较高,且在不同部位中,不同类型抗菌肽的表达特征差异较大;此外,除了在血淋巴中的广泛表达外,某些抗菌肽基因在头和体壁中也有特定表达。上述结果为进一步研究橘小实蝇抗菌肽的功能提供了数据库和信息。

基于橘小实蝇染色体水平的基因组数据,运用生物信息学方法,深入分析橘小实蝇抗菌肽基因的组成、结构特征及它们在昆虫间的系统进化关系;使用荧光定量PCR技术,分析橘小实蝇抗菌肽基因在橘小实蝇4个不同发育阶段及成虫的6个部位的表达谱。研究结果表明,橘小实蝇基因组存在3大类共29个抗菌肽基因,包括12个cecropins,11个defensins,4个attacins和2个diptericins。基因组和蛋白结构表明橘小实蝇抗菌肽分子和结构具有显著的多样性,包括基因复制过程;表达谱分析表明,大多数抗菌肽在蛹期和成虫期表达水平较高,且在不同部位中,不同类型抗菌肽的表达特征差异较大;此外,除了在血淋巴中的广泛表达外,某些抗菌肽基因在头和体壁中也有特定表达。上述结果为进一步研究橘小实蝇抗菌肽的功能提供了数据库和信息。

2024, 15(6): 683-690.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240077

摘要:

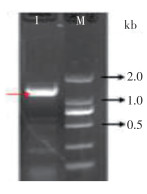

基于绿色木霉中抗菌蛋白质的de-novo质谱测定得到的部分肽段序列,通过BLASTp数据库检索,发现该肽段由碱性蛋白酶基因编码,采取同源克隆技术扩增出目的基因片段。生物信息学分析揭示,TvALP基因(GenBank编号KJ659907)完整开放读码框为1 230 bp,并编码了一个由409个氨基酸组成的蛋白质。该蛋白质的预测分子量约为43 kD,且含有一段由20个氨基酸组成的信号肽。根据分类,该蛋白质属于Peptidase inhibitor_I9超家族,并且是枯草杆菌蛋白酶家族丝氨酸蛋白酶S8家族的一个成员。利用双酶切法将测序正确的质粒连接至原核表达载体pET30a中,在宿主菌BL21(DE3)pLysS中诱导表达。结果在45 kD处显示出1条特异蛋白质条带,与生物性信息预测目的蛋白大小一致,表明切除信号肽的表达质粒pET30a-ΔTvALP(“Δ”表示切除信号肽)在宿主菌BL21(DE3)pLysS中成功表达。经超声波破碎后,蛋白形成了包涵体。但经体外复性技术,未能获得有活性的蛋白进行抗菌机理研究。

基于绿色木霉中抗菌蛋白质的de-novo质谱测定得到的部分肽段序列,通过BLASTp数据库检索,发现该肽段由碱性蛋白酶基因编码,采取同源克隆技术扩增出目的基因片段。生物信息学分析揭示,TvALP基因(GenBank编号KJ659907)完整开放读码框为1 230 bp,并编码了一个由409个氨基酸组成的蛋白质。该蛋白质的预测分子量约为43 kD,且含有一段由20个氨基酸组成的信号肽。根据分类,该蛋白质属于Peptidase inhibitor_I9超家族,并且是枯草杆菌蛋白酶家族丝氨酸蛋白酶S8家族的一个成员。利用双酶切法将测序正确的质粒连接至原核表达载体pET30a中,在宿主菌BL21(DE3)pLysS中诱导表达。结果在45 kD处显示出1条特异蛋白质条带,与生物性信息预测目的蛋白大小一致,表明切除信号肽的表达质粒pET30a-ΔTvALP(“Δ”表示切除信号肽)在宿主菌BL21(DE3)pLysS中成功表达。经超声波破碎后,蛋白形成了包涵体。但经体外复性技术,未能获得有活性的蛋白进行抗菌机理研究。

2024, 15(6): 691-699.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20230126

摘要:

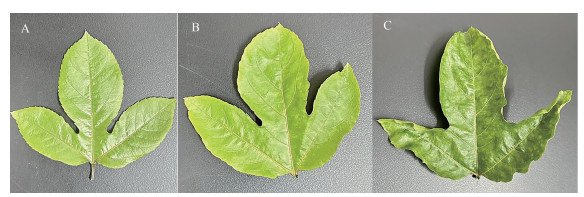

采集西番莲(Passiflora edulis)品种‘钦蜜9号’的脱毒种苗和田间疑似患病植株的叶片为材料,提取其核酸,根据马铃薯Y病毒属(Potyvirus)的西番莲木质化病毒、西番莲斑驳病毒、东亚西番莲病毒、夜来香花叶病毒,菜豆金色花叶病毒属(Begomovirus)的西番莲扭叶病毒、大戟曲叶病毒、广东番木瓜曲叶病毒和黄瓜花叶病毒属(Cucumovirus)的黄瓜花叶病毒的保守序列设计8对检测引物,PCR检测样品内的病毒种类。从西番莲脱毒种苗样品中没有扩增得到任何病毒的片段;田间患病的西番莲样品中一共扩增得到5条可能的病毒片段,经测序后确认为马铃薯Y病毒属(Potyvirus)东亚西番莲病毒EAPV,夜来香花叶病毒TeMV和菜豆金色花叶病毒属(Begomovirus)的大戟曲叶病毒EuLCV,广东番木瓜曲叶病毒PaLCuGDV。序列比对和系统进化树分析结果表明PCR产物与韩国和中国的台湾省、福建省等地的病毒毒株有较高的同源性。确认在广东湛江种植的西番莲品种‘钦蜜9号’植株携带病毒EAPV、TeMV、EuLCV、PaLCuGDV。本研究也是广东地区首次在西番莲中检测到病毒EAPV、PaLCuGV和EuLCV。

采集西番莲(Passiflora edulis)品种‘钦蜜9号’的脱毒种苗和田间疑似患病植株的叶片为材料,提取其核酸,根据马铃薯Y病毒属(Potyvirus)的西番莲木质化病毒、西番莲斑驳病毒、东亚西番莲病毒、夜来香花叶病毒,菜豆金色花叶病毒属(Begomovirus)的西番莲扭叶病毒、大戟曲叶病毒、广东番木瓜曲叶病毒和黄瓜花叶病毒属(Cucumovirus)的黄瓜花叶病毒的保守序列设计8对检测引物,PCR检测样品内的病毒种类。从西番莲脱毒种苗样品中没有扩增得到任何病毒的片段;田间患病的西番莲样品中一共扩增得到5条可能的病毒片段,经测序后确认为马铃薯Y病毒属(Potyvirus)东亚西番莲病毒EAPV,夜来香花叶病毒TeMV和菜豆金色花叶病毒属(Begomovirus)的大戟曲叶病毒EuLCV,广东番木瓜曲叶病毒PaLCuGDV。序列比对和系统进化树分析结果表明PCR产物与韩国和中国的台湾省、福建省等地的病毒毒株有较高的同源性。确认在广东湛江种植的西番莲品种‘钦蜜9号’植株携带病毒EAPV、TeMV、EuLCV、PaLCuGDV。本研究也是广东地区首次在西番莲中检测到病毒EAPV、PaLCuGV和EuLCV。

2024, 15(6): 700-708.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240125

摘要:

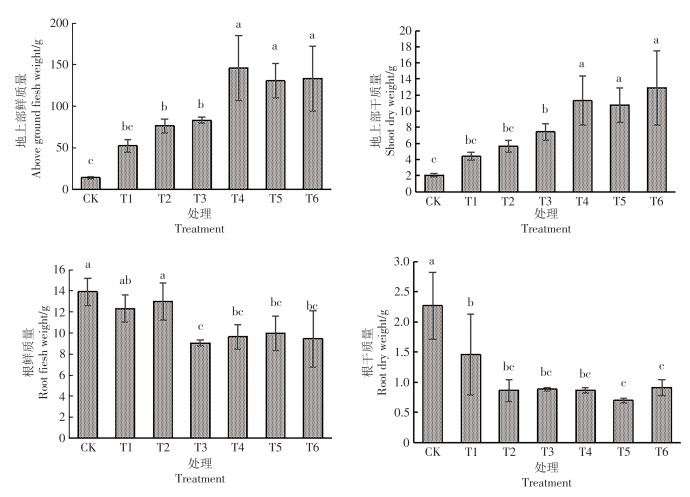

为了研究营养液浓度对水培菜用甘薯菜用价值和观赏价值的影响,以菜用甘薯‘海大7791’为试验材料,采用水培的方式进行培养,以日本园试配方为基础营养液配方,试验以清水为对照,设置6个处理,分别为0.25、0.5、1、1.5、2、2.5倍基础营养液浓度,用CK、T1、T2、T3、T4、T5和T6表示,研究不同营养液浓度对其菜用价值和观赏价值的影响。试验结果表明,在一定范围内提高营养液浓度能够显著促进植株生长、提高地上部的干鲜质量;产量随营养液浓度提高而逐渐增加,3次采收产量和总产量均表现出T4-T6产量较高。在菜用品质方面,CK的维生素C和可溶性糖含量最佳,硝态氮含量最低。叶绿素含量在T4最高;根系活力在CK最高。在顶部心叶叶色方面,低浓度营养液处理更有利于花青素的积累,其中以CK花青素相对含量最高,顶部心叶叶绿素含量在T4总含量最高;叶色参数与花青素相对含量和叶绿素含量表现趋势一致。综上所述,在菜用价值方面,T4(1.5倍)处理生物量大、产量高;CK(清水)处理可溶性糖含量和维生素C含量最高、硝态氮含量最低,营养品质最佳。结合产量和品质的表现,可以考虑在生长前期和中期用1.5倍浓度营养液培养,生长后期(采收前)换至清水,可以兼顾产量和品质。在观赏价值方面,CK(清水)花青素含量最高,顶部心叶叶脉最红,T4(1.5倍)顶部心叶叶绿素含量最高,因人们的审美差异,可根据个人对红绿色的喜好在CK和T4中自由选择。

为了研究营养液浓度对水培菜用甘薯菜用价值和观赏价值的影响,以菜用甘薯‘海大7791’为试验材料,采用水培的方式进行培养,以日本园试配方为基础营养液配方,试验以清水为对照,设置6个处理,分别为0.25、0.5、1、1.5、2、2.5倍基础营养液浓度,用CK、T1、T2、T3、T4、T5和T6表示,研究不同营养液浓度对其菜用价值和观赏价值的影响。试验结果表明,在一定范围内提高营养液浓度能够显著促进植株生长、提高地上部的干鲜质量;产量随营养液浓度提高而逐渐增加,3次采收产量和总产量均表现出T4-T6产量较高。在菜用品质方面,CK的维生素C和可溶性糖含量最佳,硝态氮含量最低。叶绿素含量在T4最高;根系活力在CK最高。在顶部心叶叶色方面,低浓度营养液处理更有利于花青素的积累,其中以CK花青素相对含量最高,顶部心叶叶绿素含量在T4总含量最高;叶色参数与花青素相对含量和叶绿素含量表现趋势一致。综上所述,在菜用价值方面,T4(1.5倍)处理生物量大、产量高;CK(清水)处理可溶性糖含量和维生素C含量最高、硝态氮含量最低,营养品质最佳。结合产量和品质的表现,可以考虑在生长前期和中期用1.5倍浓度营养液培养,生长后期(采收前)换至清水,可以兼顾产量和品质。在观赏价值方面,CK(清水)花青素含量最高,顶部心叶叶脉最红,T4(1.5倍)顶部心叶叶绿素含量最高,因人们的审美差异,可根据个人对红绿色的喜好在CK和T4中自由选择。

2024, 15(6): 709-717.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240064

摘要:

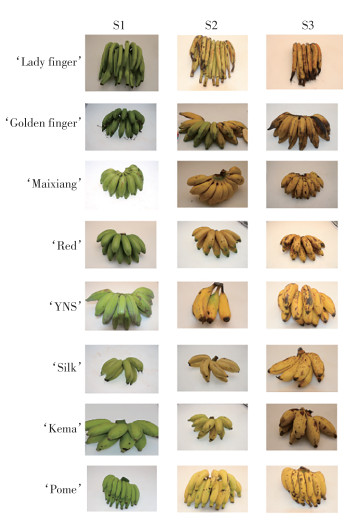

为了解香蕉(Musa spp.)在不同成熟时期的营养动态变化,采用催熟时间序列实验,对8个香蕉品种在成熟3个阶段的营养成分进行了分析。结果表明:随着成熟度的提高,不同品种间的可溶性糖含量呈现显著变化,其中,‘Lady Finger’品种在成熟期S3的可溶性糖含量最高,达到22.75%,而‘Pome’品种在成熟期S1的淀粉含量最高,为54.77%。淀粉含量随成熟度增加而降低,‘Pome’品种在完全成熟时仍保持7.96%。此外,果胶和可滴定酸的含量与可溶性糖密切相关,而脂肪、蛋白质、可滴定酸和维生素C含量在不同品种和成熟期表现出显著差异。

为了解香蕉(Musa spp.)在不同成熟时期的营养动态变化,采用催熟时间序列实验,对8个香蕉品种在成熟3个阶段的营养成分进行了分析。结果表明:随着成熟度的提高,不同品种间的可溶性糖含量呈现显著变化,其中,‘Lady Finger’品种在成熟期S3的可溶性糖含量最高,达到22.75%,而‘Pome’品种在成熟期S1的淀粉含量最高,为54.77%。淀粉含量随成熟度增加而降低,‘Pome’品种在完全成熟时仍保持7.96%。此外,果胶和可滴定酸的含量与可溶性糖密切相关,而脂肪、蛋白质、可滴定酸和维生素C含量在不同品种和成熟期表现出显著差异。

2024, 15(6): 718-727.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240117

摘要:

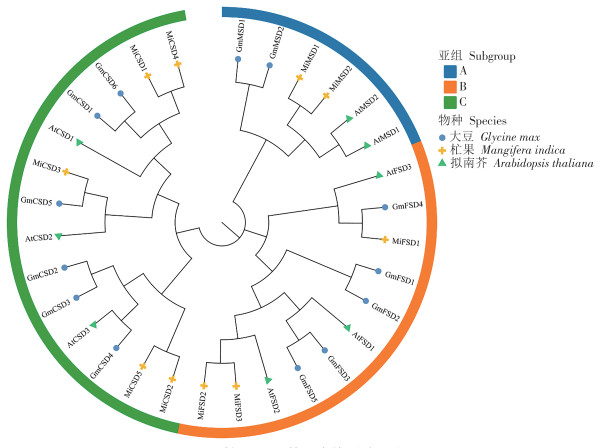

超氧化物歧化酶(SOD)是植物抗氧化系统中的一类重要酶,在植物生长发育中起着重要作用,为探究杧果SOD(MiSOD)的基因功能,在不同组织与增强UV-B照射下的表达模式。本研究基于杧果基因组,利用生物信息学方法,从蛋白质特性、系统进化关系、基因结构、启动子顺式作用元件等多个方面鉴定MiSOD基因家族成员,并通过转录组分析鉴定MiSOD基因家族成员的表达模式。杧果中共鉴定得到10个SOD基因,MiSOD蛋白大多属于稳定蛋白与酸性蛋白。多物种SOD蛋白系统发育分析表明,SOD按照蛋白类型被聚类为三个亚组。基因结构分析显示,SOD基因含有5~8个内含子,同一进化分支的基因,结构更为相似,其蛋白的保守基序与保守结构域也相同。10个MiSOD分布于7条染色体与1条碎片片段上,包含3对片段复制基因。顺式作用元件分析表明,MiSOD成员启动子中包含生长发育元件、激素响应元件和逆境响应相关元件。MiSOD基因在“Alphonso”杧果不同组织中表达模式不同,MiCu/Zn-SOD3、MiFe-SOD1、2、3在不同组织中表达量均较低,果肉、叶片、树皮和果皮中MiCSD4表达量最高,种子中MiMSD1表达量最高,根与花中,MiCSD1表达量最高;在增强UV-B照射的“台农一号”杧果果肉中,与对照相比,MiSOD基因没有显著差异。综上所述,MiSOD基因家族成员可能通过感受不同种类的信号而行使不同的功能,从而形成不同的表达模式;在“台农一号”杧果响应UV-B胁迫中,SOD可能不起关键作用。本研究为进一步研究MiSOD基因对不同信号的响应机制奠定基础。

超氧化物歧化酶(SOD)是植物抗氧化系统中的一类重要酶,在植物生长发育中起着重要作用,为探究杧果SOD(MiSOD)的基因功能,在不同组织与增强UV-B照射下的表达模式。本研究基于杧果基因组,利用生物信息学方法,从蛋白质特性、系统进化关系、基因结构、启动子顺式作用元件等多个方面鉴定MiSOD基因家族成员,并通过转录组分析鉴定MiSOD基因家族成员的表达模式。杧果中共鉴定得到10个SOD基因,MiSOD蛋白大多属于稳定蛋白与酸性蛋白。多物种SOD蛋白系统发育分析表明,SOD按照蛋白类型被聚类为三个亚组。基因结构分析显示,SOD基因含有5~8个内含子,同一进化分支的基因,结构更为相似,其蛋白的保守基序与保守结构域也相同。10个MiSOD分布于7条染色体与1条碎片片段上,包含3对片段复制基因。顺式作用元件分析表明,MiSOD成员启动子中包含生长发育元件、激素响应元件和逆境响应相关元件。MiSOD基因在“Alphonso”杧果不同组织中表达模式不同,MiCu/Zn-SOD3、MiFe-SOD1、2、3在不同组织中表达量均较低,果肉、叶片、树皮和果皮中MiCSD4表达量最高,种子中MiMSD1表达量最高,根与花中,MiCSD1表达量最高;在增强UV-B照射的“台农一号”杧果果肉中,与对照相比,MiSOD基因没有显著差异。综上所述,MiSOD基因家族成员可能通过感受不同种类的信号而行使不同的功能,从而形成不同的表达模式;在“台农一号”杧果响应UV-B胁迫中,SOD可能不起关键作用。本研究为进一步研究MiSOD基因对不同信号的响应机制奠定基础。

2024, 15(6): 728-736.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240093

摘要:

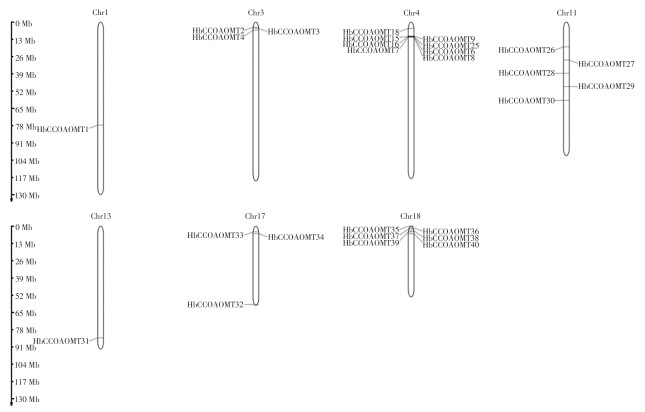

为了进一步了解HbCCoAOMT基因在橡胶树(Hevea brasiliensis)生长发育和抵抗逆境中的作用,本研究通过分析巴西橡胶树的全基因组测序数据,对HbCCoAOMT家族基因进行鉴定分析,得到了40个HbCCoAOMT家族成员,探讨其在染色体上的分布、结构域特征及组织特异性。结果显示,橡胶树共有18条染色体,HbCCoAOMT成员只分布于1、3、4、11、13、17、18这7条染色体上。表达模式分析发现,有12个成员在所有5个组织中均有表达;HbCCoAOMT酶活检测结果表明,在橡胶树的茎中HbCCoAOMT酶活性最高。此外,从橡胶树中成功克隆获得表达丰度最高的HbCCoAOMT1基因,该基因CDS长746 bp,编码241个氨基酸。将HbCCoAOMT1构建在原核表达载体pET28a上,并在大肠杆菌E. coli BL21(DE3)中成功表达HbCCoAOMT1重组蛋白。分析HbCCoAOMT1启动子区域发现多种激素或胁迫相关顺式作用元件。

为了进一步了解HbCCoAOMT基因在橡胶树(Hevea brasiliensis)生长发育和抵抗逆境中的作用,本研究通过分析巴西橡胶树的全基因组测序数据,对HbCCoAOMT家族基因进行鉴定分析,得到了40个HbCCoAOMT家族成员,探讨其在染色体上的分布、结构域特征及组织特异性。结果显示,橡胶树共有18条染色体,HbCCoAOMT成员只分布于1、3、4、11、13、17、18这7条染色体上。表达模式分析发现,有12个成员在所有5个组织中均有表达;HbCCoAOMT酶活检测结果表明,在橡胶树的茎中HbCCoAOMT酶活性最高。此外,从橡胶树中成功克隆获得表达丰度最高的HbCCoAOMT1基因,该基因CDS长746 bp,编码241个氨基酸。将HbCCoAOMT1构建在原核表达载体pET28a上,并在大肠杆菌E. coli BL21(DE3)中成功表达HbCCoAOMT1重组蛋白。分析HbCCoAOMT1启动子区域发现多种激素或胁迫相关顺式作用元件。

2024, 15(6): 737-744.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240068

摘要:

为了寻找橡胶树组培育苗的高效途径,以‘RRIM 600’橡胶果内珠被初萌体胚为材料,通过筛选激素配比、优化接种密度和间歇频率等培养条件,探索RITA®间歇浸没式生物反应器培养橡胶果内珠被体细胞胚的适宜条件。结果表明,‘RRIM 600’果内珠被初萌体胚间歇浸没式培养的最佳条件为:MS+1.0 mg·L-1 6-BA+0.1 mg·L-1 NAA+50 g·L-1蔗糖,营养液间歇浸没频率为每6 h浸没处理1 min,接种密度为每个容器15个体胚。与固体培养相比,该条件下体胚再生植株的株高、茎粗、根长、生根数和单株鲜质量分别显著增加了30%、91.7%、34.8%、53.3%和97.2%;再生植株的SOD、CAT和POD协调作用能力更强。RITA®间歇浸没培养方式是提高橡胶树初萌体胚形成再生植株效率的有效途径,可缩短橡胶树体胚再生植株形成周期及提高体胚苗生长质量。

为了寻找橡胶树组培育苗的高效途径,以‘RRIM 600’橡胶果内珠被初萌体胚为材料,通过筛选激素配比、优化接种密度和间歇频率等培养条件,探索RITA®间歇浸没式生物反应器培养橡胶果内珠被体细胞胚的适宜条件。结果表明,‘RRIM 600’果内珠被初萌体胚间歇浸没式培养的最佳条件为:MS+1.0 mg·L-1 6-BA+0.1 mg·L-1 NAA+50 g·L-1蔗糖,营养液间歇浸没频率为每6 h浸没处理1 min,接种密度为每个容器15个体胚。与固体培养相比,该条件下体胚再生植株的株高、茎粗、根长、生根数和单株鲜质量分别显著增加了30%、91.7%、34.8%、53.3%和97.2%;再生植株的SOD、CAT和POD协调作用能力更强。RITA®间歇浸没培养方式是提高橡胶树初萌体胚形成再生植株效率的有效途径,可缩短橡胶树体胚再生植株形成周期及提高体胚苗生长质量。

2024, 15(6): 745-755.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240007

摘要:

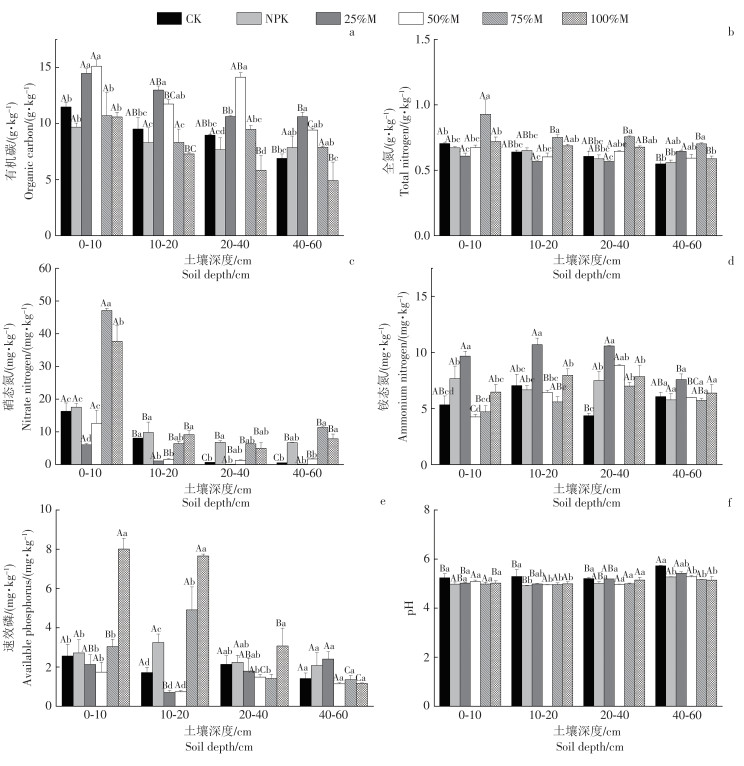

开展不同比例有机肥替代化学氮肥对橡胶林土壤养分和酶活性的影响研究,对有机肥替代化学氮肥的合理替代比例选择和天然橡胶产业的可持续发展具有重要意义。选取海南省白沙黎族自治县珠碧江农场橡胶林为研究对象,利用等量施氮的原则从2022年6月设置6组不同处理:不施肥处理(CK)、常规施肥处理(NPK)、有机肥替代25%化学氮肥处理(25%M)、有机肥替代50%化学氮肥处理(50%M)、有机肥替代75%化学氮肥处理(75%M)、有机肥替代100%化学氮肥处理(100%M)。施肥4个月后采集不同处理0~10 cm、10~20 cm、20~40 cm和40~60 cm的土壤样品,分析了土壤养分和酶活性特征。结果表明:1)相比NPK处理,25%M处理显著提高0~10 cm、10~20 cm、20~40 cm和40~60 cm土层土壤有机碳(SOC)含量;75%M处理均显著提高0~10 cm和10~20 cm土层土壤全氮(TN)含量;75%M、100%M处理显著提高0~10 cm土层土壤硝态氮(NO3--N)含量;25%M处理显著提高0~10 cm、10~20 cm和20~40 cm土层土壤铵态氮(NH4+-N)含量;100%M处理显著提高0~10 cm和10~20 cm土层土壤速效磷(AvP)含量。2)相比于CK处理,75%M处理显著提高10~20 cm和40~60 cm土层土壤C(β-1,4-葡萄糖苷酶,BG)、N(L-亮氨酸氨基肽酶,LAP;β-1,4-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶,LAP)、P(酸性磷酸酶,AP)循环酶活性。3)随机森林模型结果表明,影响C、N、P循环酶活性的主要因子有pH、SOC、土壤含水量(SWC)、TN、AvP、NH4+-N、NO3--N。4)与NPK处理相比,50%M、75%M和100%M处理橡胶单株累积产量分别提高11.9%、16.4%和11.8%。综上所述,75%的有机肥替代比例能提高土壤TN含量和土壤C、N、P循环相关酶活性,从而改善橡胶林土壤环境,也能更好地提高橡胶单株产量,有利于促进橡胶生产的可持续发展。

开展不同比例有机肥替代化学氮肥对橡胶林土壤养分和酶活性的影响研究,对有机肥替代化学氮肥的合理替代比例选择和天然橡胶产业的可持续发展具有重要意义。选取海南省白沙黎族自治县珠碧江农场橡胶林为研究对象,利用等量施氮的原则从2022年6月设置6组不同处理:不施肥处理(CK)、常规施肥处理(NPK)、有机肥替代25%化学氮肥处理(25%M)、有机肥替代50%化学氮肥处理(50%M)、有机肥替代75%化学氮肥处理(75%M)、有机肥替代100%化学氮肥处理(100%M)。施肥4个月后采集不同处理0~10 cm、10~20 cm、20~40 cm和40~60 cm的土壤样品,分析了土壤养分和酶活性特征。结果表明:1)相比NPK处理,25%M处理显著提高0~10 cm、10~20 cm、20~40 cm和40~60 cm土层土壤有机碳(SOC)含量;75%M处理均显著提高0~10 cm和10~20 cm土层土壤全氮(TN)含量;75%M、100%M处理显著提高0~10 cm土层土壤硝态氮(NO3--N)含量;25%M处理显著提高0~10 cm、10~20 cm和20~40 cm土层土壤铵态氮(NH4+-N)含量;100%M处理显著提高0~10 cm和10~20 cm土层土壤速效磷(AvP)含量。2)相比于CK处理,75%M处理显著提高10~20 cm和40~60 cm土层土壤C(β-1,4-葡萄糖苷酶,BG)、N(L-亮氨酸氨基肽酶,LAP;β-1,4-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶,LAP)、P(酸性磷酸酶,AP)循环酶活性。3)随机森林模型结果表明,影响C、N、P循环酶活性的主要因子有pH、SOC、土壤含水量(SWC)、TN、AvP、NH4+-N、NO3--N。4)与NPK处理相比,50%M、75%M和100%M处理橡胶单株累积产量分别提高11.9%、16.4%和11.8%。综上所述,75%的有机肥替代比例能提高土壤TN含量和土壤C、N、P循环相关酶活性,从而改善橡胶林土壤环境,也能更好地提高橡胶单株产量,有利于促进橡胶生产的可持续发展。

2024, 15(6): 756-763.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240112

摘要:

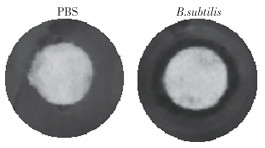

作为一种人畜共患多药耐药菌,维氏气单胞菌(Aeromonas veronii,A. veronii)感染的治疗和预防主要是使用抗生素。然而,抗生素的大量使用极易造成新耐药突变株的出现,开发无抗生防制剂抑制致病菌感染成为当前发展趋势。枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis,B. subtilis)作为常见的益生菌,对多种致病菌具有抑制作用。本文选择B. subtilis作为研究对象,研究其对A. veronii的抑制作用,评估其对肠道感染的治疗效果。滤纸片实验结果表明B. subtilis对A. veronii C4具有明显的抑制作用;TEM结果表明,B. subtilis会造成A. veronii C4细胞胀裂、破损。此外,B. subtilis可以降低A. veronii C4的细胞毒性。在肠道屏障遭到破坏的小鼠模型中,B. subtilis不仅可以修复受损的肠道屏障,还能有效抵御A. veronii C4对小鼠器官、肠道的损伤。B. subtilis可作为治疗A. veronii感染的生防制剂,对于遏制A. veronii耐药性发展具有重要意义。

作为一种人畜共患多药耐药菌,维氏气单胞菌(Aeromonas veronii,A. veronii)感染的治疗和预防主要是使用抗生素。然而,抗生素的大量使用极易造成新耐药突变株的出现,开发无抗生防制剂抑制致病菌感染成为当前发展趋势。枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis,B. subtilis)作为常见的益生菌,对多种致病菌具有抑制作用。本文选择B. subtilis作为研究对象,研究其对A. veronii的抑制作用,评估其对肠道感染的治疗效果。滤纸片实验结果表明B. subtilis对A. veronii C4具有明显的抑制作用;TEM结果表明,B. subtilis会造成A. veronii C4细胞胀裂、破损。此外,B. subtilis可以降低A. veronii C4的细胞毒性。在肠道屏障遭到破坏的小鼠模型中,B. subtilis不仅可以修复受损的肠道屏障,还能有效抵御A. veronii C4对小鼠器官、肠道的损伤。B. subtilis可作为治疗A. veronii感染的生防制剂,对于遏制A. veronii耐药性发展具有重要意义。

2024, 15(6): 764-769.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240049

摘要:

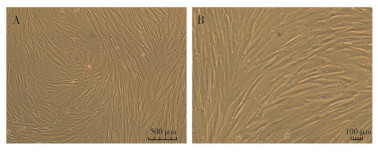

黏液瘤样二尖瓣疾病(MMVD)是哺乳动物最常见的心脏病之一,临床上可引发心力衰竭和猝死,目前该病的发病机制尚不完全明确。在MMVD发生发展进程中,二尖瓣间质细胞(MVICs)活化引起的细胞外基质重塑是本病的关键病理变化。因此本研究拟通过建立五指山猪原代MVICs分离、培养体系,获得可稳定培养的MVICs,为MMVD相关研究提供体外研究细胞材料。结果表明,用目前方法分离得到的五指山猪二尖瓣细胞呈CD31阴性、Vimentin阳性,符合MVICs特点。对比添加不同浓度血清的培养基,含10%胎牛血清(FBS)的完全培养基对MVICs细胞增殖活力更有利,可支持MVICs在体外稳定培养至少20代。本研究获得的五指山猪原代MVICs可为二尖瓣疾病病理机制研究与进一步的靶向药物开发提供体外研究平台。

黏液瘤样二尖瓣疾病(MMVD)是哺乳动物最常见的心脏病之一,临床上可引发心力衰竭和猝死,目前该病的发病机制尚不完全明确。在MMVD发生发展进程中,二尖瓣间质细胞(MVICs)活化引起的细胞外基质重塑是本病的关键病理变化。因此本研究拟通过建立五指山猪原代MVICs分离、培养体系,获得可稳定培养的MVICs,为MMVD相关研究提供体外研究细胞材料。结果表明,用目前方法分离得到的五指山猪二尖瓣细胞呈CD31阴性、Vimentin阳性,符合MVICs特点。对比添加不同浓度血清的培养基,含10%胎牛血清(FBS)的完全培养基对MVICs细胞增殖活力更有利,可支持MVICs在体外稳定培养至少20代。本研究获得的五指山猪原代MVICs可为二尖瓣疾病病理机制研究与进一步的靶向药物开发提供体外研究平台。

2024, 15(6): 770-779.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20230129

摘要:

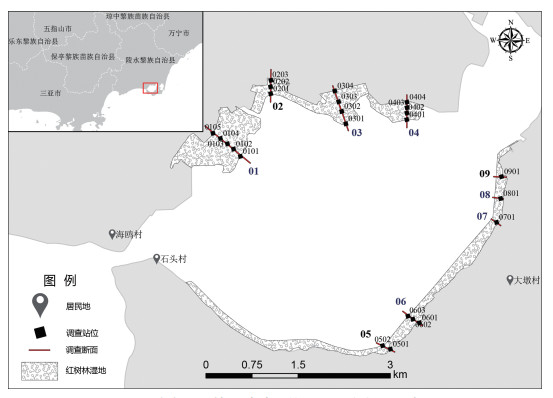

为了理清红树林的现状,制定更有效的保护措施,本研究基于海南省数字正射影像解译海南陵水新村港红树林的面积及分布区域后,采用样方法研究新村港红树林物种多样性和主要生物学指标,并研究新村港南、北两岸的红树林自然种群与人工种群的分布特点。结果表明,(1)在陵水新村港,红树林种类总数共有12种,其中南岸8种,优势种为正红树(Rhizophora apiculata);北岸6种,优势种为对叶榄李(Laguncularia racemosa),并人工移植培育了一株国家二级保护植物红榄李(Lumnitzera littorea),其生长状态良好。(2)在南北两岸,自然林都展现出对高潮位的适应性,但南岸的红树林生长状态优于北岸,然而人工植林在两岸的树木都相对较矮。(3)就物种多样性而言,南岸自然林生物多样性均高于北岸,但在人工林方面,北岸的生物性略高于南岸。(4)南岸主要是自然林,更适合采用人工种植无瓣海桑(Sonneratia apetala)或者疏松树冠的方法来增加物种多样性,而北岸的人工林则多使用本土物种,通过多品种和两级种植可以更有效地提高物种多样性。同时也考虑到生物入侵和潮位不同的特点,提出在高潮位引进无瓣海桑的建议。本研究明确了陵水新村港红树林的物种分布和生态特征,为该区域红树林保护和修复工程提供了宝贵的调查数据,有助于优化红树林的保护策略,从而助力新村港红树林的生态保护和可持续发展。

为了理清红树林的现状,制定更有效的保护措施,本研究基于海南省数字正射影像解译海南陵水新村港红树林的面积及分布区域后,采用样方法研究新村港红树林物种多样性和主要生物学指标,并研究新村港南、北两岸的红树林自然种群与人工种群的分布特点。结果表明,(1)在陵水新村港,红树林种类总数共有12种,其中南岸8种,优势种为正红树(Rhizophora apiculata);北岸6种,优势种为对叶榄李(Laguncularia racemosa),并人工移植培育了一株国家二级保护植物红榄李(Lumnitzera littorea),其生长状态良好。(2)在南北两岸,自然林都展现出对高潮位的适应性,但南岸的红树林生长状态优于北岸,然而人工植林在两岸的树木都相对较矮。(3)就物种多样性而言,南岸自然林生物多样性均高于北岸,但在人工林方面,北岸的生物性略高于南岸。(4)南岸主要是自然林,更适合采用人工种植无瓣海桑(Sonneratia apetala)或者疏松树冠的方法来增加物种多样性,而北岸的人工林则多使用本土物种,通过多品种和两级种植可以更有效地提高物种多样性。同时也考虑到生物入侵和潮位不同的特点,提出在高潮位引进无瓣海桑的建议。本研究明确了陵水新村港红树林的物种分布和生态特征,为该区域红树林保护和修复工程提供了宝贵的调查数据,有助于优化红树林的保护策略,从而助力新村港红树林的生态保护和可持续发展。

2024, 15(6): 780-790.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240009

摘要:

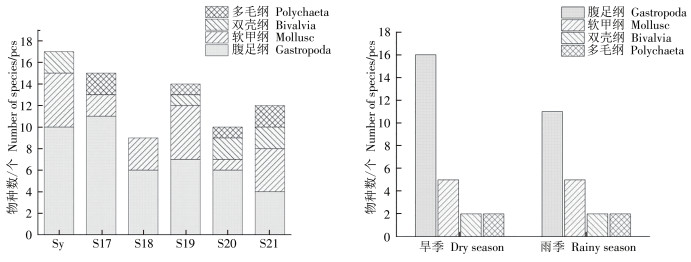

为揭示红树林修复过程中大型底栖动物群落变化特征及其与环境影响因子,本研究于2022年12月(旱季)和2023年6月(雨季)随机选择5个不同修复阶段(2017—2021年)的红树林区域和1个原生红树林区域作为采样点,通过五点采样法采集沉积物的样品,按照《海洋调查规范:海洋生物调查指南》(GB/T12763.6—2007)对沉积物中大型底栖动物进行调查。共获得并鉴定出大型底栖动物30种,隶属4纲9目18科。原生区和修复区红树林均以腹足纲和软甲纲动物为主,主要优势种有珠带拟蟹守螺(Cerithidea cingulata)、纵带滩栖螺(Batillaria zonalis)、红树林招潮蟹(Uca rhizophorae)等。与原生区红树林相比,修复区红树林大型底栖动物的物种数、优势种数、栖息密度、生物量和多样性指数,均随修复年限的增加呈上升的趋势,表明通过生态修复使红树林生境的质量得到改善,大型底栖动物群落结构和栖息密度存在明显的季节性差异,大型底栖动物物种数和栖息密度旱季高于雨季;而优势种数、生物量和多样性指数旱季却低于雨季。相关性分析结果表明沉积物pH和总氮是影响红树林大型底栖动物优势种分布的主要环境因子。研究结果显示退塘还林的红树林修复工程在一定程度改善了修复区域的生态环境质量,大型底栖动物群落结构变化与修复年限呈现明显的相关性,大型底栖动物的生物多样性得到恢复。本研究为红树林大型底栖动物多样性保护和红树林生态修复提供了科学依据。

为揭示红树林修复过程中大型底栖动物群落变化特征及其与环境影响因子,本研究于2022年12月(旱季)和2023年6月(雨季)随机选择5个不同修复阶段(2017—2021年)的红树林区域和1个原生红树林区域作为采样点,通过五点采样法采集沉积物的样品,按照《海洋调查规范:海洋生物调查指南》(GB/T12763.6—2007)对沉积物中大型底栖动物进行调查。共获得并鉴定出大型底栖动物30种,隶属4纲9目18科。原生区和修复区红树林均以腹足纲和软甲纲动物为主,主要优势种有珠带拟蟹守螺(Cerithidea cingulata)、纵带滩栖螺(Batillaria zonalis)、红树林招潮蟹(Uca rhizophorae)等。与原生区红树林相比,修复区红树林大型底栖动物的物种数、优势种数、栖息密度、生物量和多样性指数,均随修复年限的增加呈上升的趋势,表明通过生态修复使红树林生境的质量得到改善,大型底栖动物群落结构和栖息密度存在明显的季节性差异,大型底栖动物物种数和栖息密度旱季高于雨季;而优势种数、生物量和多样性指数旱季却低于雨季。相关性分析结果表明沉积物pH和总氮是影响红树林大型底栖动物优势种分布的主要环境因子。研究结果显示退塘还林的红树林修复工程在一定程度改善了修复区域的生态环境质量,大型底栖动物群落结构变化与修复年限呈现明显的相关性,大型底栖动物的生物多样性得到恢复。本研究为红树林大型底栖动物多样性保护和红树林生态修复提供了科学依据。

2024, 15(6): 791-799.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240027

摘要:

在海南清澜港近岸养殖海域,采用聚乙烯(Polyethylene,PE)、聚酰胺(Polyamide,PA)和聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethyl Methacrylate)3种材料,通过实海挂板方式和高通量测序技术,比较分析了华美盘管虫(Hydroides elegans)、纹藤壶(Balanus amphitrite)和萨氏膜孔苔虫(Membranipora savartii)3种大型污损动物初始附着区(IAA)微生物膜中真核微生物群落特征。结果表明,在3种材料上,相同物种的大型污损动物初始附着区的微生物群落结构呈现较高相似度。不同污损动物IAA真核微生物群落的优势属不同,华美盘管虫、纹藤壶和萨氏膜孔苔虫的相关群落优势属分别为石莼属(43.02%~93.31%)、微绿藻属(10.74%~60.86%)和小单宫属(12.08%~34.78%)。萨氏膜孔苔虫IAA真核微生物群落的Alpha多样性最高;共现网络分析表明真核微生物群落中的种间关系以互利共生为主。功能预测分析显示IAA真核微生物群落中与生物合成、降解/利用/同化、前体代谢产物和能量产生相关功能的类群丰度较高。该研究有助于深入了解大型污损动物附着与基底微生物的相关性,为海水养殖业的防污工作提供参考资料。

在海南清澜港近岸养殖海域,采用聚乙烯(Polyethylene,PE)、聚酰胺(Polyamide,PA)和聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethyl Methacrylate)3种材料,通过实海挂板方式和高通量测序技术,比较分析了华美盘管虫(Hydroides elegans)、纹藤壶(Balanus amphitrite)和萨氏膜孔苔虫(Membranipora savartii)3种大型污损动物初始附着区(IAA)微生物膜中真核微生物群落特征。结果表明,在3种材料上,相同物种的大型污损动物初始附着区的微生物群落结构呈现较高相似度。不同污损动物IAA真核微生物群落的优势属不同,华美盘管虫、纹藤壶和萨氏膜孔苔虫的相关群落优势属分别为石莼属(43.02%~93.31%)、微绿藻属(10.74%~60.86%)和小单宫属(12.08%~34.78%)。萨氏膜孔苔虫IAA真核微生物群落的Alpha多样性最高;共现网络分析表明真核微生物群落中的种间关系以互利共生为主。功能预测分析显示IAA真核微生物群落中与生物合成、降解/利用/同化、前体代谢产物和能量产生相关功能的类群丰度较高。该研究有助于深入了解大型污损动物附着与基底微生物的相关性,为海水养殖业的防污工作提供参考资料。

2024, 15(6): 800-811.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240107

摘要:

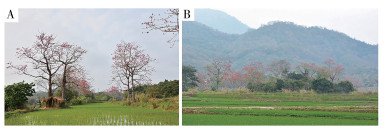

热带特色高效农业是海南省的重点主导产业。结合海南省特色种质资源和传统农业文化,打造具有海南特色和优势的特色高效农业创新模式对于发展海南省热带特色高效农业具有积极意义。本研究针对广泛分布在海南省的“木棉稻田农林复合系统”,系统总结了木棉稻田农林复合系统的传统农业文化与农耕技艺、种质资源、稻米与木棉产品品质与产量等,探讨了木棉稻田农林复合系统传统技艺的传承与利用、优质高产技术研发及其对发展当代热带特色高效农业的路径与模式,提出4个建议:(1)深入研究木棉农田生态系统资源循环过程与生态学基础;(2)充分利用传统稻种等不可替代的种质资源,打造“木棉稻米”等品牌;(3)挖掘和宣传传统农耕技艺及其科技原理,通过申报中国重要农业文化遗产等途径提高稻米和木棉花等农产品的文化与经济附加值;(4)系统打造农业、文化、生态、旅游及自然教育融合发展模式。

热带特色高效农业是海南省的重点主导产业。结合海南省特色种质资源和传统农业文化,打造具有海南特色和优势的特色高效农业创新模式对于发展海南省热带特色高效农业具有积极意义。本研究针对广泛分布在海南省的“木棉稻田农林复合系统”,系统总结了木棉稻田农林复合系统的传统农业文化与农耕技艺、种质资源、稻米与木棉产品品质与产量等,探讨了木棉稻田农林复合系统传统技艺的传承与利用、优质高产技术研发及其对发展当代热带特色高效农业的路径与模式,提出4个建议:(1)深入研究木棉农田生态系统资源循环过程与生态学基础;(2)充分利用传统稻种等不可替代的种质资源,打造“木棉稻米”等品牌;(3)挖掘和宣传传统农耕技艺及其科技原理,通过申报中国重要农业文化遗产等途径提高稻米和木棉花等农产品的文化与经济附加值;(4)系统打造农业、文化、生态、旅游及自然教育融合发展模式。

2024, 15(6): 812-822.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240103

摘要:

采集来自中国南海西沙群岛的肥厚肉芝软珊瑚(Sarcophyton crassocaule),研究其化学成分及生物活性。采用硅胶柱层析、薄层层析、凝胶(Sephadex-20)柱层析和半制备高效液相(semi-preparative highperformance liquid chromatography,Semi-Prep HPLC)等分离方法,对S. crassocaule的乙酸乙酯相进行分离纯化,得到11个化合物。将其理化特性和波谱数据与文献数据进行比对,鉴定这11个化合物的结构分别为:sarsolilide A( 1 )、trochelioid A( 2 )、(1R*,2R*,7R*,8R*,15R*,3E,11E)-7,8:1,15-diepoxycembra-3,11-dien-16,2-olide ( 3 )、(+)-7α,8β-dihydroxyde-epoxysarcophine ( 4 )、1,15β-epoxy-deoxy-sarcophine( 5 )、(-)-isosarcophine ( 6 )、cherbonolide A ( 7 )、sarcomililatin A ( 8 )、trocheliolide A ( 9 )、lobophytin B( 10 )和(+)-sarcophine( 11 )。化合物1~11均为二萜类化合物,其中化合物3首次在S. crassocaule中被分离到。抗炎活性测试结果表明,sarcomililatin A( 8 )能够抑制脂多糖(LPS)诱导的RAW264.7细胞中NO的生成,其IC50值为(35.60±3.10)μmol·L-1,其他化合物没有明显的抗炎活性。

采集来自中国南海西沙群岛的肥厚肉芝软珊瑚(Sarcophyton crassocaule),研究其化学成分及生物活性。采用硅胶柱层析、薄层层析、凝胶(Sephadex-20)柱层析和半制备高效液相(semi-preparative highperformance liquid chromatography,Semi-Prep HPLC)等分离方法,对S. crassocaule的乙酸乙酯相进行分离纯化,得到11个化合物。将其理化特性和波谱数据与文献数据进行比对,鉴定这11个化合物的结构分别为:sarsolilide A( 1 )、trochelioid A( 2 )、(1R*,2R*,7R*,8R*,15R*,3E,11E)-7,8:1,15-diepoxycembra-3,11-dien-16,2-olide ( 3 )、(+)-7α,8β-dihydroxyde-epoxysarcophine ( 4 )、1,15β-epoxy-deoxy-sarcophine( 5 )、(-)-isosarcophine ( 6 )、cherbonolide A ( 7 )、sarcomililatin A ( 8 )、trocheliolide A ( 9 )、lobophytin B( 10 )和(+)-sarcophine( 11 )。化合物1~11均为二萜类化合物,其中化合物3首次在S. crassocaule中被分离到。抗炎活性测试结果表明,sarcomililatin A( 8 )能够抑制脂多糖(LPS)诱导的RAW264.7细胞中NO的生成,其IC50值为(35.60±3.10)μmol·L-1,其他化合物没有明显的抗炎活性。

2024, 15(6): 823-830.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240092

摘要:

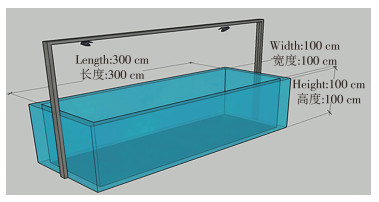

太阳长棘海星(Acanthaster cf. solaris)灾害暴发是导致南海珊瑚礁退化的主要原因之一,开发太阳长棘海星灾害防控技术具有重要意义。本研究搭建了太阳长棘海星行为学室内研究平台,发现鹿角杯形珊瑚(Pocillopora damicornis)对太阳长棘海星的诱导聚集效果要强于丛生盔形珊瑚(Galaxea fascicularis)和澄黄滨珊瑚(Porites lutea)(P <0.05)。同时,收集鹿角杯形珊瑚黏液,利用羟丙基甲基纤维素等试剂制备了珊瑚黏液缓释剂,发现其对太阳长棘海星有明显诱导聚集效果(P <0.01),且硬度较低、缓释速率较快的缓释剂团块对太阳长棘海星的诱导聚集效果更明显。本研究开发了1种珊瑚黏液缓释剂的制备方法,证明了鹿角杯形珊瑚黏液能够显著诱导太阳长棘海星发生群体聚集,为太阳长棘海星的群体聚集机制的解析和灾害防控技术的创新发展提供了科学依据。

太阳长棘海星(Acanthaster cf. solaris)灾害暴发是导致南海珊瑚礁退化的主要原因之一,开发太阳长棘海星灾害防控技术具有重要意义。本研究搭建了太阳长棘海星行为学室内研究平台,发现鹿角杯形珊瑚(Pocillopora damicornis)对太阳长棘海星的诱导聚集效果要强于丛生盔形珊瑚(Galaxea fascicularis)和澄黄滨珊瑚(Porites lutea)(P <0.05)。同时,收集鹿角杯形珊瑚黏液,利用羟丙基甲基纤维素等试剂制备了珊瑚黏液缓释剂,发现其对太阳长棘海星有明显诱导聚集效果(P <0.01),且硬度较低、缓释速率较快的缓释剂团块对太阳长棘海星的诱导聚集效果更明显。本研究开发了1种珊瑚黏液缓释剂的制备方法,证明了鹿角杯形珊瑚黏液能够显著诱导太阳长棘海星发生群体聚集,为太阳长棘海星的群体聚集机制的解析和灾害防控技术的创新发展提供了科学依据。

摘要

摘要 PDF 2918KB

PDF 2918KB

Email alert

Email alert RSS

RSS