2024年 15卷 第5期

2024, 15(5): 509-519.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20230128

摘要:

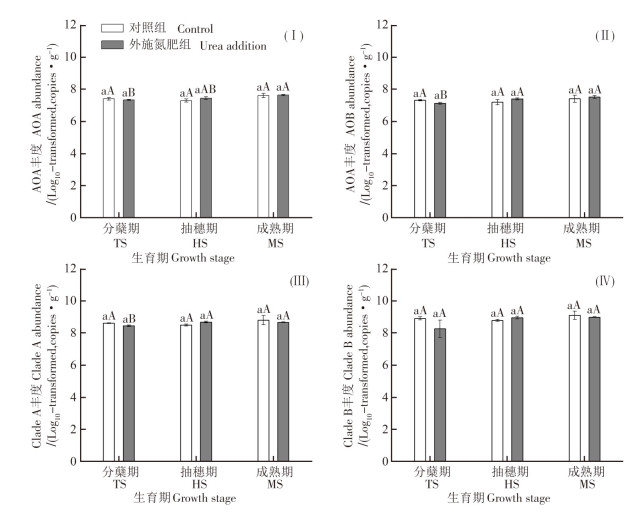

为了揭示酸性稻田全程、半程氨氧化菌对增氮的响应与敏感性差异,通过盆栽实验,设置施加氮肥处理,测定分蘖期、抽穗期、成熟期全程及半程氨氧化菌的丰度,比较全程、半程氨氧化菌对施肥的响应敏感性。结果表明:未施肥与施肥情形下,分蘖期、抽穗期、成熟期土壤氨氧化菌的优势种群均为全程氨氧化菌(Clade A:3.24×108~7.24×108 copies·g-1,Clade B:2.14×108~1.48×109 copies·g-1)而非半程氨氧化菌(AOA:2.00×107~4.37×107 copies·g-1,AOB:1.35×107~3.31×107 copies·g-1)。施肥的主效应(Clade A:P=0.762,Clade B:氮素利用率=0.398)、生育期的主效应(Clade A:P=0.264,Clade B:P=0.237)、施肥与生育期的交互效应(Clade A:P=0.316,Clade B:P=0.294)均不显著,即全程氨氧化菌两大分支A和B季节变化并不显著,二者对尿素施加的响应并不敏感。未施氮肥与施加氮肥的情形下全程氨氧化菌丰度的环境调控因子可能有所不同。未施氮肥情形下,全程氨氧化菌的2个分支A(Clade A:R=-0.73,P=0.027)和B(Clade B:R=-0.75,P=0.019)的丰度均与土壤总氮含量呈负相关,预示着无外源性氮输入情形下,全程氨氧化菌的生长受土壤有机氮、氨化作用和游离氨负向调控。施加氮肥情形下,全程氨氧化菌尤其是分支A的丰度可能更多地受土壤p H、氧化还原电位(Eh)及NH4+-N含量的影响。氮肥的施加显著影响全程、半程氨氧化菌的群落共变性,致使Clade B丰度与AOA、AOB丰度的正向共变趋势消失。

为了揭示酸性稻田全程、半程氨氧化菌对增氮的响应与敏感性差异,通过盆栽实验,设置施加氮肥处理,测定分蘖期、抽穗期、成熟期全程及半程氨氧化菌的丰度,比较全程、半程氨氧化菌对施肥的响应敏感性。结果表明:未施肥与施肥情形下,分蘖期、抽穗期、成熟期土壤氨氧化菌的优势种群均为全程氨氧化菌(Clade A:3.24×108~7.24×108 copies·g-1,Clade B:2.14×108~1.48×109 copies·g-1)而非半程氨氧化菌(AOA:2.00×107~4.37×107 copies·g-1,AOB:1.35×107~3.31×107 copies·g-1)。施肥的主效应(Clade A:P=0.762,Clade B:氮素利用率=0.398)、生育期的主效应(Clade A:P=0.264,Clade B:P=0.237)、施肥与生育期的交互效应(Clade A:P=0.316,Clade B:P=0.294)均不显著,即全程氨氧化菌两大分支A和B季节变化并不显著,二者对尿素施加的响应并不敏感。未施氮肥与施加氮肥的情形下全程氨氧化菌丰度的环境调控因子可能有所不同。未施氮肥情形下,全程氨氧化菌的2个分支A(Clade A:R=-0.73,P=0.027)和B(Clade B:R=-0.75,P=0.019)的丰度均与土壤总氮含量呈负相关,预示着无外源性氮输入情形下,全程氨氧化菌的生长受土壤有机氮、氨化作用和游离氨负向调控。施加氮肥情形下,全程氨氧化菌尤其是分支A的丰度可能更多地受土壤p H、氧化还原电位(Eh)及NH4+-N含量的影响。氮肥的施加显著影响全程、半程氨氧化菌的群落共变性,致使Clade B丰度与AOA、AOB丰度的正向共变趋势消失。

2024, 15(5): 520-530.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240046

摘要:

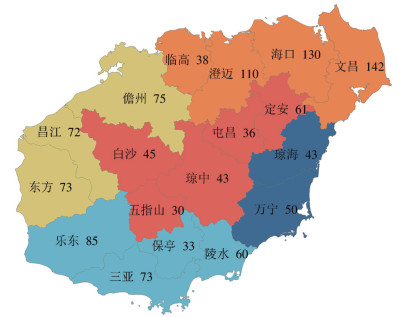

为了探究农田耕层土壤磷素含量的空间分布特征,了解土壤磷素积累状况,为农田磷肥的合理施用提供依据,以海南岛主要农田为研究对象,采集耕层土壤混合样品2 386个,分析检测土壤全磷、有效磷和有机质等指标,运用地统计学方法分析了土壤全磷和有效磷的空间自相关性,采用普通克里格插值法预测了海南岛主要农田耕层土壤全磷和有效磷的空间分布情况。结果表明:海南岛主要农田耕层土壤全磷和有效磷含量较高且变异性较强,土壤全磷含量为0.06~4.61 g·kg-1,均值达1.02 g·kg-1,变异系数为64%;土壤有效磷含量为3.16~478.88 mg·kg-1,均值为106.51 mg·kg-1,变异系数高达91%。土壤全磷和有效磷的块金系数分别为0.918和0.928,都属于较弱的空间自相关性,主要受随机因素影响。克里格插值预测图显示,海南岛北部和南部地区的土壤全磷含量较高,主要集中在0.8~4.61 g·kg-1之间;东部和西部地区的土壤全磷含量相对偏低,主要分布范围为0.4~0.8 g·kg-1;土壤的有效磷含量整体偏高,北部地区土壤有效磷含量为3.16~478.88 mg·kg-1,土壤有效磷分布不均衡;南部地区土壤的有效磷集中分布在90~240 mg·kg-1之间,东部和西部地区的土壤有效磷含量相对较低,集中分布在20~90 mg·kg-1之间。海南岛农田土壤全磷和有效磷的含量多处于较高水平,受人为施肥影响较大,农田周边水体面临较大的污染风险,在农业生产中应控制磷肥的施用。

为了探究农田耕层土壤磷素含量的空间分布特征,了解土壤磷素积累状况,为农田磷肥的合理施用提供依据,以海南岛主要农田为研究对象,采集耕层土壤混合样品2 386个,分析检测土壤全磷、有效磷和有机质等指标,运用地统计学方法分析了土壤全磷和有效磷的空间自相关性,采用普通克里格插值法预测了海南岛主要农田耕层土壤全磷和有效磷的空间分布情况。结果表明:海南岛主要农田耕层土壤全磷和有效磷含量较高且变异性较强,土壤全磷含量为0.06~4.61 g·kg-1,均值达1.02 g·kg-1,变异系数为64%;土壤有效磷含量为3.16~478.88 mg·kg-1,均值为106.51 mg·kg-1,变异系数高达91%。土壤全磷和有效磷的块金系数分别为0.918和0.928,都属于较弱的空间自相关性,主要受随机因素影响。克里格插值预测图显示,海南岛北部和南部地区的土壤全磷含量较高,主要集中在0.8~4.61 g·kg-1之间;东部和西部地区的土壤全磷含量相对偏低,主要分布范围为0.4~0.8 g·kg-1;土壤的有效磷含量整体偏高,北部地区土壤有效磷含量为3.16~478.88 mg·kg-1,土壤有效磷分布不均衡;南部地区土壤的有效磷集中分布在90~240 mg·kg-1之间,东部和西部地区的土壤有效磷含量相对较低,集中分布在20~90 mg·kg-1之间。海南岛农田土壤全磷和有效磷的含量多处于较高水平,受人为施肥影响较大,农田周边水体面临较大的污染风险,在农业生产中应控制磷肥的施用。

2024, 15(5): 531-546.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240025

摘要:

利用合理的评价指标评估山栏稻种质材料的耐盐程度,筛选耐盐性优良的山栏稻种质,对海南山栏稻的保护与利用具有重要的科学与现实意义。本研究采用盆栽实验对40份山栏稻、3份旱稻和3份水稻在芽期和全生育期进行盐胁迫处理,芽期设置0.6%NaCl溶液处理,全生育期设置4 g·kg-1的盐土处理。通过测定与水稻耐盐性相关的25个生长指标,运用相关性分析、灰色关联分析和综合评价等进行全生育期耐盐性分析并筛选耐盐指标。结果显示,单株产量、剑叶面积、每穗总粒数、结实率和有效穗数在不同材料间差异显著(P<0.05),且对盐胁迫高度敏感。基于对46份水稻种质材料全生育期生长情况耐盐性的综合评价,可将其分为4类:耐盐性强的9份,在盐胁迫下可完成完整生育期;耐盐性较强的3份,可进入生殖生长阶段但无法形成产量;耐盐性一般的16份,在进入生殖生长前已死亡;耐盐性弱的18份,在受到盐胁迫35 d后全部死亡。利用主成分分析和隶属函数分析得到耐盐性综合度量值(D值),筛选出山栏稻‘WMS02’和旱稻‘黄叶稻’为耐盐性极强材料。通过相关性和灰色关联分析,确定分蘖期倒二叶叶面积和株高为早期耐盐性鉴定的评价指标。

利用合理的评价指标评估山栏稻种质材料的耐盐程度,筛选耐盐性优良的山栏稻种质,对海南山栏稻的保护与利用具有重要的科学与现实意义。本研究采用盆栽实验对40份山栏稻、3份旱稻和3份水稻在芽期和全生育期进行盐胁迫处理,芽期设置0.6%NaCl溶液处理,全生育期设置4 g·kg-1的盐土处理。通过测定与水稻耐盐性相关的25个生长指标,运用相关性分析、灰色关联分析和综合评价等进行全生育期耐盐性分析并筛选耐盐指标。结果显示,单株产量、剑叶面积、每穗总粒数、结实率和有效穗数在不同材料间差异显著(P<0.05),且对盐胁迫高度敏感。基于对46份水稻种质材料全生育期生长情况耐盐性的综合评价,可将其分为4类:耐盐性强的9份,在盐胁迫下可完成完整生育期;耐盐性较强的3份,可进入生殖生长阶段但无法形成产量;耐盐性一般的16份,在进入生殖生长前已死亡;耐盐性弱的18份,在受到盐胁迫35 d后全部死亡。利用主成分分析和隶属函数分析得到耐盐性综合度量值(D值),筛选出山栏稻‘WMS02’和旱稻‘黄叶稻’为耐盐性极强材料。通过相关性和灰色关联分析,确定分蘖期倒二叶叶面积和株高为早期耐盐性鉴定的评价指标。

2024, 15(5): 547-557.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240055

摘要:

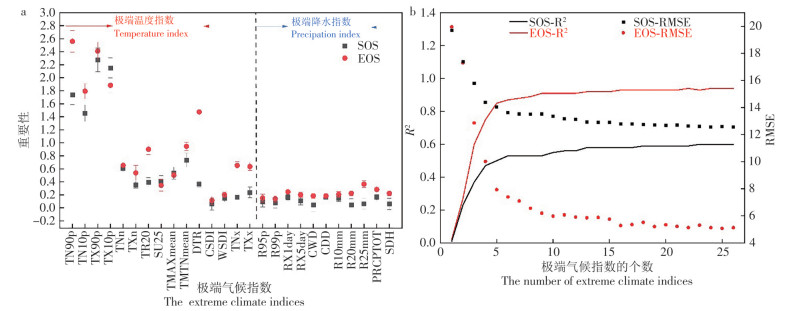

随着气候变化的加剧,极端天气事件频率和强度均有所增加,其对生态系统结构和功能的影响远高于渐进的趋势变化。热带森林作为陆地生态系统的重要组成部分,其物候对于气候变化的响应始终为研究热点,但由于其高植物多样性与常绿性特征而无法统一科学发现。本研究以物候特征明显的纯林橡胶林为研究切入点,逐像元多曲线拟合橡胶林物候,通过机器学习等手段筛选了物候响应敏感的极端天气事件,揭示了2003—2018年期间的春季物候(Start of growing Season, SOS)、秋季物候(End of growing Season, EOS)和极端天气事件的时空分布模式;基于偏相关性分析,探究了极端气候指数对物候的影响。结果表明:(1)研究期间海南岛橡胶林SOS多以0.73 d·a-1的趋势提前,EOS多以0.60 d·a-1的趋势推迟;少数极冷事件呈逐年增加趋势,而极热事件则呈相反趋势;(2)极端昼夜温度是影响SOS、EOS的主要因素,冷夜日数(TN10p)、冷日日数(TX10p)与SOS呈正相关,而暖夜日数(TN90p)、暖日日数(TX90p)与SOS呈负相关;TN10p、TN90p、TX90p与EOS呈正相关,但TX10p与EOS呈负相关;(3)SOS、EOS对不同强度和频率的极端天气事件的响应在空间上存在明显的东西差异。本研究结果表明考虑极端天气因素能够增进对热带森林结构与功能响应气候变化的理解。

随着气候变化的加剧,极端天气事件频率和强度均有所增加,其对生态系统结构和功能的影响远高于渐进的趋势变化。热带森林作为陆地生态系统的重要组成部分,其物候对于气候变化的响应始终为研究热点,但由于其高植物多样性与常绿性特征而无法统一科学发现。本研究以物候特征明显的纯林橡胶林为研究切入点,逐像元多曲线拟合橡胶林物候,通过机器学习等手段筛选了物候响应敏感的极端天气事件,揭示了2003—2018年期间的春季物候(Start of growing Season, SOS)、秋季物候(End of growing Season, EOS)和极端天气事件的时空分布模式;基于偏相关性分析,探究了极端气候指数对物候的影响。结果表明:(1)研究期间海南岛橡胶林SOS多以0.73 d·a-1的趋势提前,EOS多以0.60 d·a-1的趋势推迟;少数极冷事件呈逐年增加趋势,而极热事件则呈相反趋势;(2)极端昼夜温度是影响SOS、EOS的主要因素,冷夜日数(TN10p)、冷日日数(TX10p)与SOS呈正相关,而暖夜日数(TN90p)、暖日日数(TX90p)与SOS呈负相关;TN10p、TN90p、TX90p与EOS呈正相关,但TX10p与EOS呈负相关;(3)SOS、EOS对不同强度和频率的极端天气事件的响应在空间上存在明显的东西差异。本研究结果表明考虑极端天气因素能够增进对热带森林结构与功能响应气候变化的理解。

2024, 15(5): 558-566.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240036

摘要:

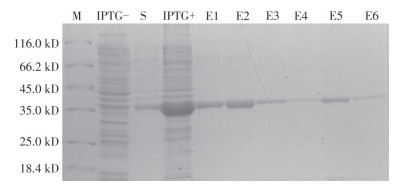

为构建可靠、稳定的过敏性哮喘小鼠模型,选取12只5周龄雌性BALB/c小鼠,随机分为模型组和对照组,每组6只。模型组每只小鼠腹腔注射100μL的1 g·L-1猫、犬融合变应原Fel d 1-Can f 1/氢氧化铝复合物致敏,并经气管注入100μL的1 g·L-1猫、犬融合变应原Fel d 1-Can f 1激发,对照组给予等体积PBS(pH=7.4)。检测血清特异性IgE水平、气道反应性水平、变应原诱发应激性过敏反应、耳朵点刺试验、肺部组织炎症浸润程度、肺部组织多黏液杯状细胞数和胶原纤维沉积程度等多个指标,以判断过敏性哮喘模型是否构建成功。结果表明,与对照组相比,经Fel d 1-Can f 1诱导的小鼠血清特异性IgE水平显著上升,气道反应性显著增高,变应原诱发体温下降明显,耳朵染料渗漏面积增大,渗漏净强度显著增强,肺部炎症浸润显著增加,多黏液杯状细胞数增加,胶原纤维沉积程度加重。综上所述,本研究成功构建过敏性哮喘小鼠模型,可为猫、犬过敏防治型疫苗的开发及评价提供模型条件。

为构建可靠、稳定的过敏性哮喘小鼠模型,选取12只5周龄雌性BALB/c小鼠,随机分为模型组和对照组,每组6只。模型组每只小鼠腹腔注射100μL的1 g·L-1猫、犬融合变应原Fel d 1-Can f 1/氢氧化铝复合物致敏,并经气管注入100μL的1 g·L-1猫、犬融合变应原Fel d 1-Can f 1激发,对照组给予等体积PBS(pH=7.4)。检测血清特异性IgE水平、气道反应性水平、变应原诱发应激性过敏反应、耳朵点刺试验、肺部组织炎症浸润程度、肺部组织多黏液杯状细胞数和胶原纤维沉积程度等多个指标,以判断过敏性哮喘模型是否构建成功。结果表明,与对照组相比,经Fel d 1-Can f 1诱导的小鼠血清特异性IgE水平显著上升,气道反应性显著增高,变应原诱发体温下降明显,耳朵染料渗漏面积增大,渗漏净强度显著增强,肺部炎症浸润显著增加,多黏液杯状细胞数增加,胶原纤维沉积程度加重。综上所述,本研究成功构建过敏性哮喘小鼠模型,可为猫、犬过敏防治型疫苗的开发及评价提供模型条件。

2024, 15(5): 567-576.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240040

摘要:

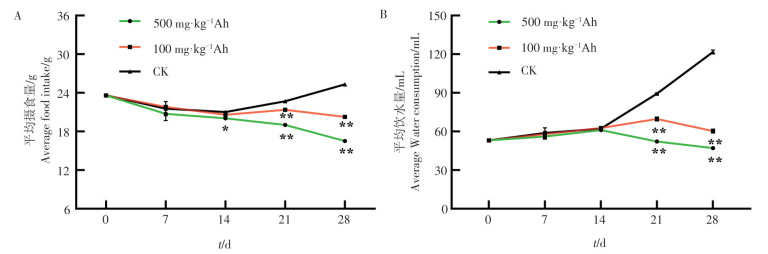

为了解槟榔碱对SD大鼠肠道微生物与神经递质的影响,连续28 d用含500、100、0(CK) mg·kg-1氢溴酸槟榔碱的0.9%NaCl溶液分别灌胃SD大鼠,然后检测分析SD大鼠结肠内容物中肠道微生物、粪便中短链脂肪酸的含量、脑皮质与血清中神经递质的含量等。结果发现,槟榔碱促使SD大鼠肠道内乳酸杆菌属、双歧杆菌属等的相对丰度提高,肠道内乙酸、丙酸等的含量增加,促进脑皮质中兴奋性神经递质DA和5-HT等含量增加、降低了抑制性神经递质GABA的含量,表明槟榔碱可以通过微生物-肠-脑调节SD大鼠的生理、行为,使SD大鼠出现好动、食欲下降、体质量降低等现象。

为了解槟榔碱对SD大鼠肠道微生物与神经递质的影响,连续28 d用含500、100、0(CK) mg·kg-1氢溴酸槟榔碱的0.9%NaCl溶液分别灌胃SD大鼠,然后检测分析SD大鼠结肠内容物中肠道微生物、粪便中短链脂肪酸的含量、脑皮质与血清中神经递质的含量等。结果发现,槟榔碱促使SD大鼠肠道内乳酸杆菌属、双歧杆菌属等的相对丰度提高,肠道内乙酸、丙酸等的含量增加,促进脑皮质中兴奋性神经递质DA和5-HT等含量增加、降低了抑制性神经递质GABA的含量,表明槟榔碱可以通过微生物-肠-脑调节SD大鼠的生理、行为,使SD大鼠出现好动、食欲下降、体质量降低等现象。

2024, 15(5): 577-585.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240038

摘要:

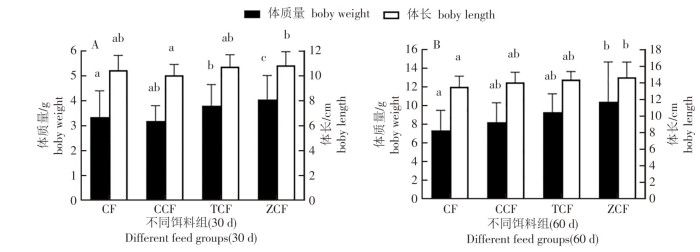

为了了解生物饵料添加对大刺鳅(Mastacembelus armatus)养殖效果的影响,在大刺鳅的饲料中添加了红虫(Chironomidae)、黄粉虫(Tenebrio molitor)和大麦虫(Zophobas atratus),结果发现:30 d时,添加大麦虫组的鱼体质量显著高于其他3组(P <0.05),饲料组最低。60 d时,添加大麦虫组鱼体质量依然显著高于其他3组(P <0.05)。通过氨基酸检测,添加黄粉虫组的鱼总氨基酸显著高于其他3组(P <0.05),而在鲜味氨基酸上,添加大麦虫组鱼体质量显著高于其他3组(P <0.05)。4组二十碳五烯酸(EPA)与二十二碳六烯酸(DHA)均无显著差异,添加大麦虫的饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸均显著高于其他3组。实验结果表明,投喂添加大麦虫的大刺鳅饵料,鱼的增重效果、肥满度和鲜味氨基酸含量等重要指标上均为最佳。

为了了解生物饵料添加对大刺鳅(Mastacembelus armatus)养殖效果的影响,在大刺鳅的饲料中添加了红虫(Chironomidae)、黄粉虫(Tenebrio molitor)和大麦虫(Zophobas atratus),结果发现:30 d时,添加大麦虫组的鱼体质量显著高于其他3组(P <0.05),饲料组最低。60 d时,添加大麦虫组鱼体质量依然显著高于其他3组(P <0.05)。通过氨基酸检测,添加黄粉虫组的鱼总氨基酸显著高于其他3组(P <0.05),而在鲜味氨基酸上,添加大麦虫组鱼体质量显著高于其他3组(P <0.05)。4组二十碳五烯酸(EPA)与二十二碳六烯酸(DHA)均无显著差异,添加大麦虫的饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸均显著高于其他3组。实验结果表明,投喂添加大麦虫的大刺鳅饵料,鱼的增重效果、肥满度和鲜味氨基酸含量等重要指标上均为最佳。

2024, 15(5): 586-598.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20230109

摘要:

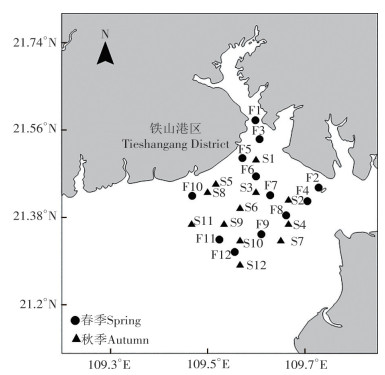

2021年3月(春季)和2021年9月(秋季)在北海铁山港海域开展大型底栖动物调查,共采集了24个站的样品,进行了种类鉴定、密度、生物量、Bray-curtis相似性系数和沉积物质量分析。绘制了大型底栖动物丰度/生物量曲线(ABC曲线),分析大型底栖动物受干扰情况。结果表明,调查海域共采集到大型底栖动物42种,其中环节动物19种,节肢动物11种,软体动物6种,棘皮动物和脊索动物各2种,纽形动物和刺胞动物各1种。平均密度为141 ind·m-2,平均生物量为96.95 g·m-2。春季大型底栖动物优势种为菲律宾蛤仔(Ruditapes philippinarum)和豆形短眼蟹(Xenophthalmus pinnotheroides);秋季大型底栖动物优势种为厦门文昌鱼(Branchiostoma belcheri)。春季和秋季香农-维纳指数H'平均值分别1.73为和1.25。沉积物各评价因子标准指数均小于1。ABC曲线结果显示,春季大型底栖动物除了F06号站受到中度干扰外,其他站位未受到干扰;秋季所有站位都未受到干扰。总体来看,调查海域大型底栖动物群落稳定性较好。群落结构聚类分析和MDS分析表明,春、秋航次各站位的群落相似度较低。

2021年3月(春季)和2021年9月(秋季)在北海铁山港海域开展大型底栖动物调查,共采集了24个站的样品,进行了种类鉴定、密度、生物量、Bray-curtis相似性系数和沉积物质量分析。绘制了大型底栖动物丰度/生物量曲线(ABC曲线),分析大型底栖动物受干扰情况。结果表明,调查海域共采集到大型底栖动物42种,其中环节动物19种,节肢动物11种,软体动物6种,棘皮动物和脊索动物各2种,纽形动物和刺胞动物各1种。平均密度为141 ind·m-2,平均生物量为96.95 g·m-2。春季大型底栖动物优势种为菲律宾蛤仔(Ruditapes philippinarum)和豆形短眼蟹(Xenophthalmus pinnotheroides);秋季大型底栖动物优势种为厦门文昌鱼(Branchiostoma belcheri)。春季和秋季香农-维纳指数H'平均值分别1.73为和1.25。沉积物各评价因子标准指数均小于1。ABC曲线结果显示,春季大型底栖动物除了F06号站受到中度干扰外,其他站位未受到干扰;秋季所有站位都未受到干扰。总体来看,调查海域大型底栖动物群落稳定性较好。群落结构聚类分析和MDS分析表明,春、秋航次各站位的群落相似度较低。

2024, 15(5): 599-607.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240003

摘要:

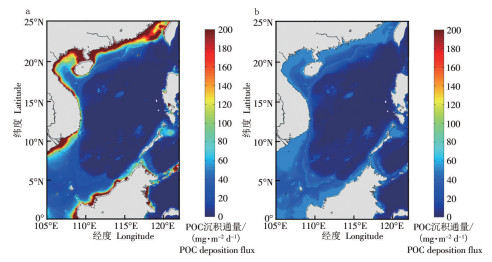

基于2009—2018年MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer,MODIS)反演的真光层逐月POC(Particulate Organic Carbon,POC)通量数据和ETOPO5水深数据,通过POC垂直迁移公式反演结合经验阈值线性拟合,从宏观角度给出了南海POC沉积通量的时空分布特征。利用MATLAB进行合成分析、误差分析和质量控制等预处理,对比马丁曲线开展非近岸区域(水深大于100 m)相关性验证分析,采用经验阈值及线性拟合修正近岸(水深小于100 m)区域后初步得出以下结论:(1)研究区域内POC沉积通量存在明显的季节变化,POC沉积通量季节平均值分别为春季13.03 mg·m-2·d-1(所测数据为C含量,下同)、夏季14.25 mg·m-2·d-1、秋季15.15 mg·m-2·d-1、冬季17.99 mg·m-2·d-1,冬秋季高于春夏季。(2)总体分布呈湾内高于湾外,近岸高于海盆,浅海高于深海的趋势。当深度小于等于50 m、大于50 m且小于等于100 m和大于100 m区域的POC沉积通量平均值分别为46.39、14.28和8.04 mg·m-2·d-1。(3)研究区域全年POC总沉积通量约为19.04(15.72~22.36)Tg·a-1(C含量)。研究结果对了解南海储碳潜力具有重要意义,同时为有关蓝碳经济价值核算研究提供一定参考依据。

基于2009—2018年MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer,MODIS)反演的真光层逐月POC(Particulate Organic Carbon,POC)通量数据和ETOPO5水深数据,通过POC垂直迁移公式反演结合经验阈值线性拟合,从宏观角度给出了南海POC沉积通量的时空分布特征。利用MATLAB进行合成分析、误差分析和质量控制等预处理,对比马丁曲线开展非近岸区域(水深大于100 m)相关性验证分析,采用经验阈值及线性拟合修正近岸(水深小于100 m)区域后初步得出以下结论:(1)研究区域内POC沉积通量存在明显的季节变化,POC沉积通量季节平均值分别为春季13.03 mg·m-2·d-1(所测数据为C含量,下同)、夏季14.25 mg·m-2·d-1、秋季15.15 mg·m-2·d-1、冬季17.99 mg·m-2·d-1,冬秋季高于春夏季。(2)总体分布呈湾内高于湾外,近岸高于海盆,浅海高于深海的趋势。当深度小于等于50 m、大于50 m且小于等于100 m和大于100 m区域的POC沉积通量平均值分别为46.39、14.28和8.04 mg·m-2·d-1。(3)研究区域全年POC总沉积通量约为19.04(15.72~22.36)Tg·a-1(C含量)。研究结果对了解南海储碳潜力具有重要意义,同时为有关蓝碳经济价值核算研究提供一定参考依据。

2024, 15(5): 608-614.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20230121

摘要:

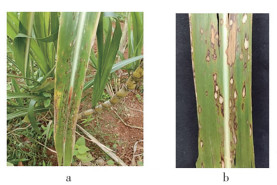

甘蔗环斑病是甘蔗常见的一种病害,在我国广东、广西等地较为常见。本研究从广西玉林地区的甘蔗病叶中分离到1株真菌菌株,命名为YLES 1,并按照科赫氏法则对分离菌进行致病性测定,证实了分离菌是甘蔗环斑病的病原菌。通过病原菌的形态观察,发现该真菌与附球菌属(Epicoccum)的形态特征类似。基于分离菌株的核糖体DNA转录间隔区(ITS)、大亚基r DNA(LSU)及β-微管蛋白(Tu)基因序列构建多基因联合系统发育树,其中确定YLES 1属于E. sorghinum,是甘蔗环斑病的病原物。该菌株的生物特性分析结果显示,YLES 1菌株生长的最适温度为28℃,菌丝生长和产孢的最适pH为7~9,最适生长和产孢碳源为蔗糖,最适氮源为酵母浸粉,且全黑暗的条件有利于菌YLES 1的生长。

甘蔗环斑病是甘蔗常见的一种病害,在我国广东、广西等地较为常见。本研究从广西玉林地区的甘蔗病叶中分离到1株真菌菌株,命名为YLES 1,并按照科赫氏法则对分离菌进行致病性测定,证实了分离菌是甘蔗环斑病的病原菌。通过病原菌的形态观察,发现该真菌与附球菌属(Epicoccum)的形态特征类似。基于分离菌株的核糖体DNA转录间隔区(ITS)、大亚基r DNA(LSU)及β-微管蛋白(Tu)基因序列构建多基因联合系统发育树,其中确定YLES 1属于E. sorghinum,是甘蔗环斑病的病原物。该菌株的生物特性分析结果显示,YLES 1菌株生长的最适温度为28℃,菌丝生长和产孢的最适pH为7~9,最适生长和产孢碳源为蔗糖,最适氮源为酵母浸粉,且全黑暗的条件有利于菌YLES 1的生长。

2024, 15(5): 615-622.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240029

摘要:

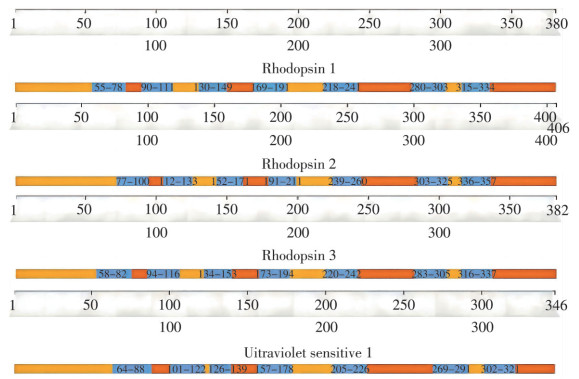

普通大蓟马(Megalurothrips usitatus)是一种危害豇豆的重要害虫,具有明显的趋光(色)性,并且光环境可影响其行为和生理。本研究通过RT-PCR扩增,得到普通大蓟马4个视觉基因,并将序列上传至NCBI;另外,通过实时荧光定量PCR检测不同龄期和不同性别普通大蓟马视觉基因的表达量。结果表明,4个视觉基因均属于G蛋白偶联受体家族成员;不同龄期的普通大蓟马4个视觉基因表达量存在显著性差异(P <0.05);不同性别普通大蓟马视觉基因表达量存在显著差异(P <0.05),且雄虫的视觉基因表达量均高于雌虫。本研究明确了普通大蓟马视觉基因的分子特征,揭示了其发育过程中的变化规律,对利用蓝色黏虫板或改变光环境等方法在田间精准防控普通大蓟马具有重要指导作用。

普通大蓟马(Megalurothrips usitatus)是一种危害豇豆的重要害虫,具有明显的趋光(色)性,并且光环境可影响其行为和生理。本研究通过RT-PCR扩增,得到普通大蓟马4个视觉基因,并将序列上传至NCBI;另外,通过实时荧光定量PCR检测不同龄期和不同性别普通大蓟马视觉基因的表达量。结果表明,4个视觉基因均属于G蛋白偶联受体家族成员;不同龄期的普通大蓟马4个视觉基因表达量存在显著性差异(P <0.05);不同性别普通大蓟马视觉基因表达量存在显著差异(P <0.05),且雄虫的视觉基因表达量均高于雌虫。本研究明确了普通大蓟马视觉基因的分子特征,揭示了其发育过程中的变化规律,对利用蓝色黏虫板或改变光环境等方法在田间精准防控普通大蓟马具有重要指导作用。

2024, 15(5): 623-631.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20230140

摘要:

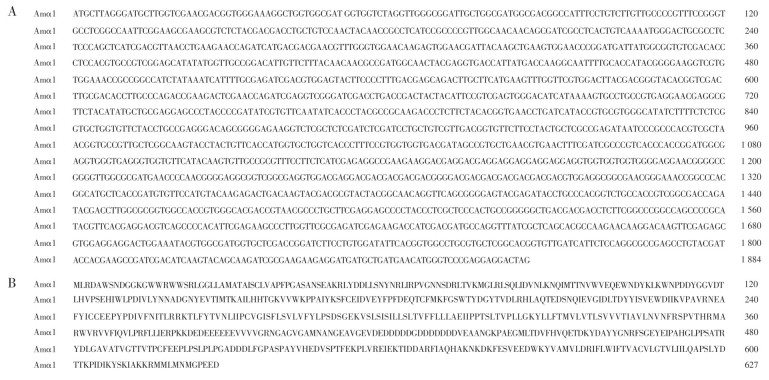

尽管作用于昆虫烟碱型乙酰胆碱受体(nicotinic acetylcholine receptors,nAChRs)的新烟碱类杀虫剂是农作物害虫防治的常用工具,但它们对意大利蜜蜂等传粉昆虫产生严重的负面影响。本研究克隆意大利蜜蜂nAChR α1亚基基因,对其进行系统发育分析,并利用双电极电压钳技术研究α1亚型nAChR与新烟碱类杀虫剂(吡虫啉、噻虫胺和呋虫胺)的相互作用机制。序列比对和系统进化树分析显示,意大利蜜蜂nAChR α1亚基具有典型的n AChRs亚基家族基因结构域特征,与半翅目昆虫的α1亚基关系最远,与同属膜翅目蜜蜂的α1亚基关系最近。将意大利蜜蜂nAChR α1亚基与大鼠nAChR β2亚基在非洲爪蟾卵母细胞中共表达,电生理结果显示吡虫啉对Amα1/rβ2 nAChR的激动效率最高,噻虫胺最低,而Amα1/rβ2 nAChR对呋虫胺的激动亲和力最高,对吡虫啉最低。这表明意大利蜜蜂nAChR α1亚基是新烟碱类杀虫剂的作用靶标之一,并且Amα1/rβ2nAChR对不同新烟碱类杀虫剂敏感性存在差异。本研究结果对于开发作用于害虫的新型高选择性杀虫剂具有重要理论指导意义。

尽管作用于昆虫烟碱型乙酰胆碱受体(nicotinic acetylcholine receptors,nAChRs)的新烟碱类杀虫剂是农作物害虫防治的常用工具,但它们对意大利蜜蜂等传粉昆虫产生严重的负面影响。本研究克隆意大利蜜蜂nAChR α1亚基基因,对其进行系统发育分析,并利用双电极电压钳技术研究α1亚型nAChR与新烟碱类杀虫剂(吡虫啉、噻虫胺和呋虫胺)的相互作用机制。序列比对和系统进化树分析显示,意大利蜜蜂nAChR α1亚基具有典型的n AChRs亚基家族基因结构域特征,与半翅目昆虫的α1亚基关系最远,与同属膜翅目蜜蜂的α1亚基关系最近。将意大利蜜蜂nAChR α1亚基与大鼠nAChR β2亚基在非洲爪蟾卵母细胞中共表达,电生理结果显示吡虫啉对Amα1/rβ2 nAChR的激动效率最高,噻虫胺最低,而Amα1/rβ2 nAChR对呋虫胺的激动亲和力最高,对吡虫啉最低。这表明意大利蜜蜂nAChR α1亚基是新烟碱类杀虫剂的作用靶标之一,并且Amα1/rβ2nAChR对不同新烟碱类杀虫剂敏感性存在差异。本研究结果对于开发作用于害虫的新型高选择性杀虫剂具有重要理论指导意义。

2024, 15(5): 632-638.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20230138

摘要:

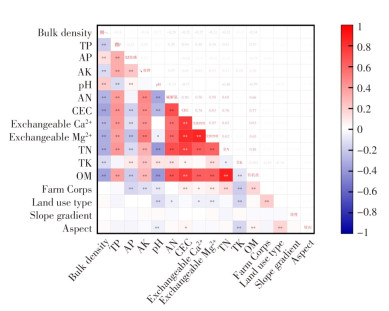

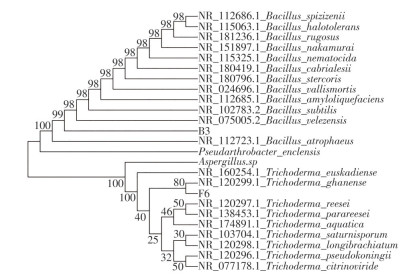

利用固氮、解磷、解钾及产IAA(吲哚乙酸)培养基从火龙果根际土壤中筛选出具有相应能力的一株木霉和一株芽孢杆菌,利用盆栽实验测定其发酵液对火龙果的促生效应。盆栽实验结果表明,从火龙果根际土壤中筛选出具有溶磷、解钾、固氮、产IAA能力的菌株F6、B3,其中F6(加纳木霉)固氮、产IAA能力最强,B3(贝莱斯芽孢杆菌)溶磷、解钾能力最强。盆栽试验结果表明,接种菌剂显著提高火龙果农艺性状,其中复合菌剂(B3+F6)效果最明显,鲜质量增加量提高33.09%,干质量增加量提高23.11%。接种菌剂能改善土壤肥力,显著提高土壤有效磷、速效钾、有机质含量,接种单个菌株B3、F6处理相较于CK处理有效磷含量分别提高了14.49%、9.9%;速效钾含量提高了10.4%、16.47%;碱解氮含量提高了25.85%、14.35%;接种混合菌株B3+F6处理相较于CK处理有效磷、速效钾、有机质含量分别提高了37.02%、12.64%、16.77%。土壤理化性质与火龙果促生指标相关性分析结果表明,接种复合菌剂下,土壤速效钾含量与火龙果地上部鲜质量、地上部干质量、火龙果氮磷钾积累存在显著正相关。由以上可以得出,接种B3和F6复合菌剂对火龙果地上部分鲜质量、干质量及火龙果根系具有明显提升效果,对火龙果氮磷钾营养元素的累积有增效作用,同时具有提高土壤肥力的功效。

利用固氮、解磷、解钾及产IAA(吲哚乙酸)培养基从火龙果根际土壤中筛选出具有相应能力的一株木霉和一株芽孢杆菌,利用盆栽实验测定其发酵液对火龙果的促生效应。盆栽实验结果表明,从火龙果根际土壤中筛选出具有溶磷、解钾、固氮、产IAA能力的菌株F6、B3,其中F6(加纳木霉)固氮、产IAA能力最强,B3(贝莱斯芽孢杆菌)溶磷、解钾能力最强。盆栽试验结果表明,接种菌剂显著提高火龙果农艺性状,其中复合菌剂(B3+F6)效果最明显,鲜质量增加量提高33.09%,干质量增加量提高23.11%。接种菌剂能改善土壤肥力,显著提高土壤有效磷、速效钾、有机质含量,接种单个菌株B3、F6处理相较于CK处理有效磷含量分别提高了14.49%、9.9%;速效钾含量提高了10.4%、16.47%;碱解氮含量提高了25.85%、14.35%;接种混合菌株B3+F6处理相较于CK处理有效磷、速效钾、有机质含量分别提高了37.02%、12.64%、16.77%。土壤理化性质与火龙果促生指标相关性分析结果表明,接种复合菌剂下,土壤速效钾含量与火龙果地上部鲜质量、地上部干质量、火龙果氮磷钾积累存在显著正相关。由以上可以得出,接种B3和F6复合菌剂对火龙果地上部分鲜质量、干质量及火龙果根系具有明显提升效果,对火龙果氮磷钾营养元素的累积有增效作用,同时具有提高土壤肥力的功效。

2024, 15(5): 639-649.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20230083

摘要:

为了了解海南岛农田磷肥施用产品的结构特征和存在的问题。通过实地调研,收集海南岛主要粮食、蔬菜、水果等作物在单季磷肥施用强度和磷肥产品结构方面的信息,明确海南岛主要作物磷素平衡的现状;同时,对主要作物磷肥推荐用量进行评估,通过分析海南岛磷肥的合理需求总量,制定重点作物的磷肥减量目标。结果显示,海南岛农田作物单季磷肥平均施用强度为95.68 kg·hm-2(以P计),高出全国平均水平62.17%。其中,化肥磷平均投入量为87.59 kg·hm-2,有机肥磷平均投入量为8.09 kg·hm-2,有机替代比例为8.46%。海南岛作物整体磷盈余较高,其中粮食作物磷盈余为30.00 kg·hm-2,蔬菜作物磷盈余为94.64 kg·hm-2,水果作物的为155.00 kg·hm-2。截至2021年,海南岛的年均磷肥总消耗量为24.28万t(以P2O5计),总体减量潜力达59.90%。磷肥施用产品以高磷平衡型复合肥为主,占总磷投入的78.46%。目前,海南岛存在严重的磷肥过量施用情况,磷盈余和环境风险较高,同时有机替代比例低,具有较大的磷肥减量潜力。

为了了解海南岛农田磷肥施用产品的结构特征和存在的问题。通过实地调研,收集海南岛主要粮食、蔬菜、水果等作物在单季磷肥施用强度和磷肥产品结构方面的信息,明确海南岛主要作物磷素平衡的现状;同时,对主要作物磷肥推荐用量进行评估,通过分析海南岛磷肥的合理需求总量,制定重点作物的磷肥减量目标。结果显示,海南岛农田作物单季磷肥平均施用强度为95.68 kg·hm-2(以P计),高出全国平均水平62.17%。其中,化肥磷平均投入量为87.59 kg·hm-2,有机肥磷平均投入量为8.09 kg·hm-2,有机替代比例为8.46%。海南岛作物整体磷盈余较高,其中粮食作物磷盈余为30.00 kg·hm-2,蔬菜作物磷盈余为94.64 kg·hm-2,水果作物的为155.00 kg·hm-2。截至2021年,海南岛的年均磷肥总消耗量为24.28万t(以P2O5计),总体减量潜力达59.90%。磷肥施用产品以高磷平衡型复合肥为主,占总磷投入的78.46%。目前,海南岛存在严重的磷肥过量施用情况,磷盈余和环境风险较高,同时有机替代比例低,具有较大的磷肥减量潜力。

2024, 15(5): 650-654.

doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20230130

摘要:

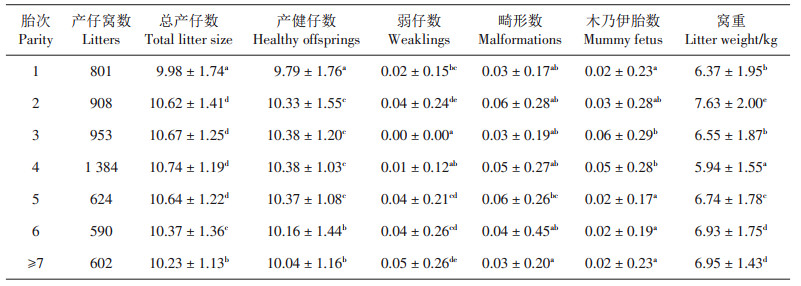

为了测定杜洛克×陆川(杜陆)二元母猪产仔性能及其与川乡黑猪杂交后代毛色情况,本研究记录了海南省3个川乡×杜洛克×陆川(川杜陆)三元商品猪生产场在2022年1月至2023年6月期间的共计5 862窝有效繁殖情况,根据胎次和猪场对母猪产仔性能进行了比较,并统计了三元商品猪的毛色性状。结果显示:总产仔数、产健仔数及初生窝重在不同猪场间存在差异显著(P <0.05)。胎次比较发现2、3、4、5胎的总产仔数和产健仔数差异不显著(P> 0.05),第1胎的各项指标显著低于其他胎次(P <0.05),6胎及以上的指标也与其他胎次差异显著(P <0.05)。第4胎的窝重显著低于其他胎次,而第2胎窝重显著高于其他胎次(P <0.05)。试验组所产仔猪主要为黑毛色,少数为红毛色,极个别为白毛色,平均黑毛色比例达98.79%。综上所述,不同猪场间母猪的产仔性能有显著性差异,2~5胎母猪繁殖力强,仔猪初生窝重有显著差异性;川杜陆三元商品猪绝大多数为黑毛色。

为了测定杜洛克×陆川(杜陆)二元母猪产仔性能及其与川乡黑猪杂交后代毛色情况,本研究记录了海南省3个川乡×杜洛克×陆川(川杜陆)三元商品猪生产场在2022年1月至2023年6月期间的共计5 862窝有效繁殖情况,根据胎次和猪场对母猪产仔性能进行了比较,并统计了三元商品猪的毛色性状。结果显示:总产仔数、产健仔数及初生窝重在不同猪场间存在差异显著(P <0.05)。胎次比较发现2、3、4、5胎的总产仔数和产健仔数差异不显著(P> 0.05),第1胎的各项指标显著低于其他胎次(P <0.05),6胎及以上的指标也与其他胎次差异显著(P <0.05)。第4胎的窝重显著低于其他胎次,而第2胎窝重显著高于其他胎次(P <0.05)。试验组所产仔猪主要为黑毛色,少数为红毛色,极个别为白毛色,平均黑毛色比例达98.79%。综上所述,不同猪场间母猪的产仔性能有显著性差异,2~5胎母猪繁殖力强,仔猪初生窝重有显著差异性;川杜陆三元商品猪绝大多数为黑毛色。

摘要

摘要 PDF 1656KB

PDF 1656KB

Email alert

Email alert RSS

RSS