-

松材线虫(Bursaphelenchus xylophilus)是一种世界范围内的检疫性物种,其引发松材线虫病(pine wilt disease, PWD)给松林带来了巨大的危害[1]。目前,通过树干注射甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(甲维盐)和阿维菌素是预防松材线虫危害的重要措施之一[2 − 3]。甲维盐和阿维菌素均具有高效、低毒和低残留的特点,尽管目前尚未有研究发现松材线虫对这些药剂产生抗药性,但这一问题仍需引起重视。已有研究报道,桔小实蝇(Bactrocera dorsalis)[4]、瓜实蝇(Bactrocera cucuribitae)[4]、水稻二化螟(Chilo suppressalis)[5 − 6]、稻纵卷叶螟(Cnaphalocrocis medinalis)[7]、二斑叶螨(Tetranychus cinnabarinus)[8]、马尾松毛虫(Dendrolimus punctatus)[9]等有害生物在长期防治过程中对阿维菌素和甲维盐的抗性逐渐上升。为了避免长期使用单一类型的药剂防治松材线虫使其产生抗药性,因此亟需寻找到松材线虫病的绿色防控新途径,如生防微生物[10]、植物源农药等,以克服长期使用传统杀线虫剂带来的问题。

植物体内蕴藏着丰富的活性物质资源,其中包括酚类化合物和黄酮类化合物等多种活性成分[11 − 12]。这些成分已被证实具备显著的生物活性,能够有效抑制多种害虫及病原体,因此它们被视为化学杀虫剂的潜在绿色替代品。鉴于此,利用植物来源的活性成分来开发新型杀松材线虫剂可能为防治松材线虫开辟一条新路径。近年来,国内外的研究者们正积极投入到通过植物源天然活性物质绿色防控松材线虫的研发工作中。通过从多种高等植物中分离和提取一系列结构多样的天然化合物,研究人员已经着手评估这些化合物针对松材线虫的毒性效果[13 − 19]。这些研究对于制定创新性的线虫控制策略具有重要的科学价值。然而,目前针对特定植物提取物对松材线虫的抑制效果及其作用机制的研究还相对较少,特别是在比较不同植物提取物的效果方面,需要更多的实证数据支持。

广西地处热带和亚热带地区,地域辽阔,雨量充沛,植物的种类与资源极其丰富,是开发植物源杀松材线虫药剂的宝库[20]。本研究选择的5种植物[薇甘菊(Mikania micrantha)、马缨丹(Lantana camara)、油茶(Camellia oleifera)、苦楝(Melia azedarach)和辣蓼(Polygonum hydropiper)]均为广西常见植物,分布广,易获取。近年来这5种植物的研究主要集中在其他虫害方面,但它们对松材线虫的毒杀影响却鲜有探讨[21 − 23]。在这五者之中,仅有苦楝和油茶的研究发现了它们对松材线虫具有明显的毒性效应[24 − 25]。对于其他植物种类,目前尚缺乏针对性的研究来评估其对松材线虫的具体影响。对于这些植物在防治松材线虫方面的应用,仍需进一步的科学研究进行深入探讨,以期发现新的防治策略。

本研究通过对这5种植物进行水提液的提取,并采用浸渍法测定其对松材线虫的毒杀活性,进一步探究了水提液对松材线虫运动行为及繁殖能力的影响。本研究旨在筛选出具有较强毒杀作用的植物种类,探讨其作为新型植物源药剂的潜力,从而为开发针对松材线虫的新型植物源药剂研发提供必要的试验数据和理论支持。

-

供试虫源分离自广西壮族自治区钦州市浦北县的马尾松(22°5′1″N, 109°17′37″E),由广西大学林学院实验室传代保存。在25 ℃条件下,将松材线虫置于长满灰葡萄孢菌(Botrytis cinerea)的PDA培养基上培养7 d。根据刘慧琳等[26]的方法对松材线虫进行同龄化处理,收集得到大量的同龄松材线虫。

-

2024年3—5月广西壮族自治区南宁市境内采集健康良好的苦楝、马缨丹、辣蓼、油茶、薇甘菊5种植物。其中,草本植物薇甘菊、马缨丹和辣蓼取全株,木本植物苦楝和油茶取叶片。将供试植物烘至恒重后过筛(孔径为38.5 μm),精确称取50 g粉末,加入250 mL蒸馏水中浸提24 h(温度25 ℃),重复浸提3次。合并浸提液后使用旋转蒸发仪(温度85 ℃,转速150 r·min−1)浓缩至膏状物,放置于4 ℃冰箱中保存备用。

-

将5种植物分别配制成浓度为40、20、10、5、2.5 g·L−1的水提物溶液,按照倪安顺等[27]的方法测定松材线虫毒力测定。分别在24、48、72 h后统计死亡数量,计算其死亡率、校正死亡率,绘制并处理48 h的毒力回归方程,得到LC50值。

-

选取1.3实验所得到的半致死浓度LC50值,参考程乐[28]的松材线虫运动能力测定方法分别统计处理0、1.5、3、6、12和24 h下的松材线虫30 s内头部摆动和身体弯曲频率。

-

选取1.3实验所得到的半致死浓度LC50值,参考程乐[28]的方法测定松材线虫产卵量。分别使用5种水提液随机处理一日龄的未交配的松材线虫雄虫和雌虫各10条,将其转移到无菌水中进行交配、产卵。记录48 h后每个处理组的产卵量。

-

将一日龄的松材线虫雌虫和雄虫各10条转移到具有灰葡萄孢的平板上生长24 h后将卵分离,使用蒸馏水制成卵悬浮液(每100 μL约含150粒)。选取1.3试验所得到的半致死浓度LC50值,参考程乐的松材线虫孵化率方法[28]分别使用5种水提液处理48 h后统计卵孵化率。

-

选取1.3实验所得到的半致死浓度LC50值处理24 h后的松材线虫雌虫和雄虫各10头,放至长满灰葡萄孢菌的平板上培养48 h后分离,统计各处理线虫种群繁殖数量。

-

使用Microsoft Excel 2019软件录入实验数据并整理;使用Graphpad Pism9.5软件制作图表;使用IBM Statistic SPSS 27.0软件进行单因素方差分析和双因素方差分析,对药剂进行毒力回归分析,计算LC50值及其95%置信限。

-

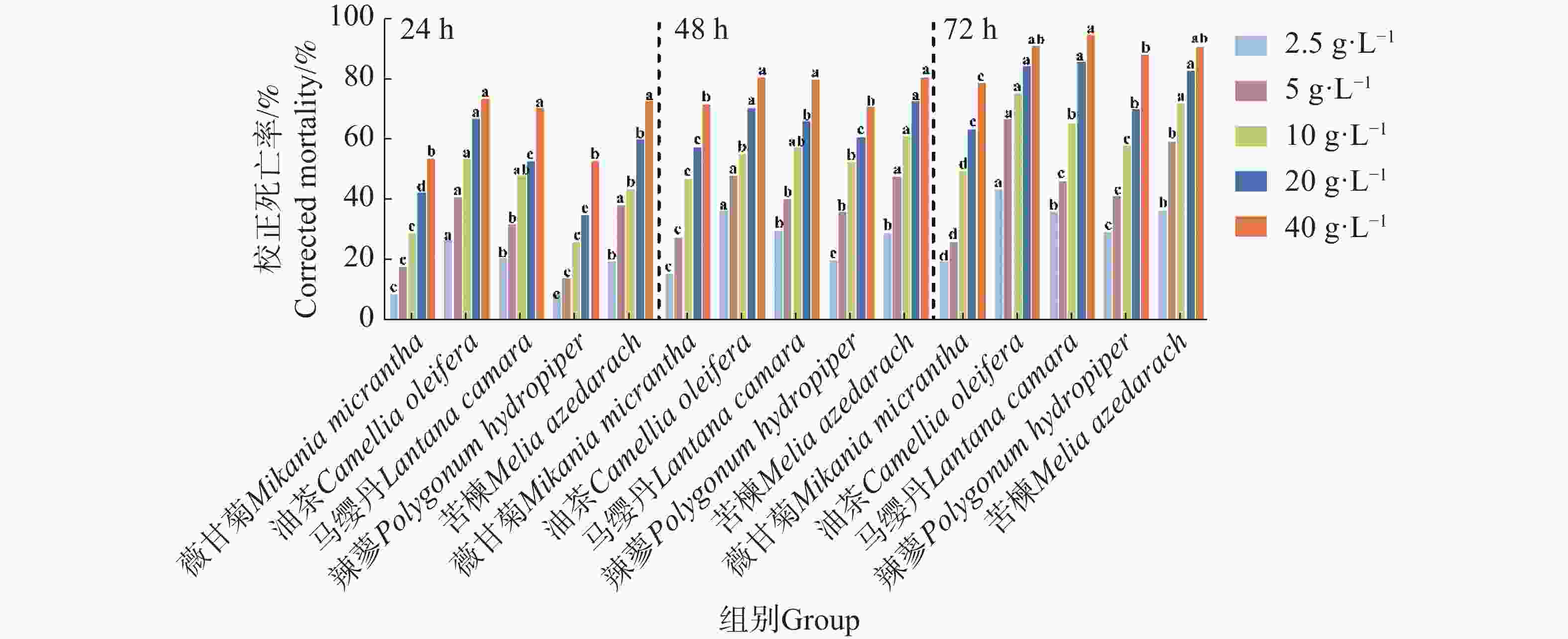

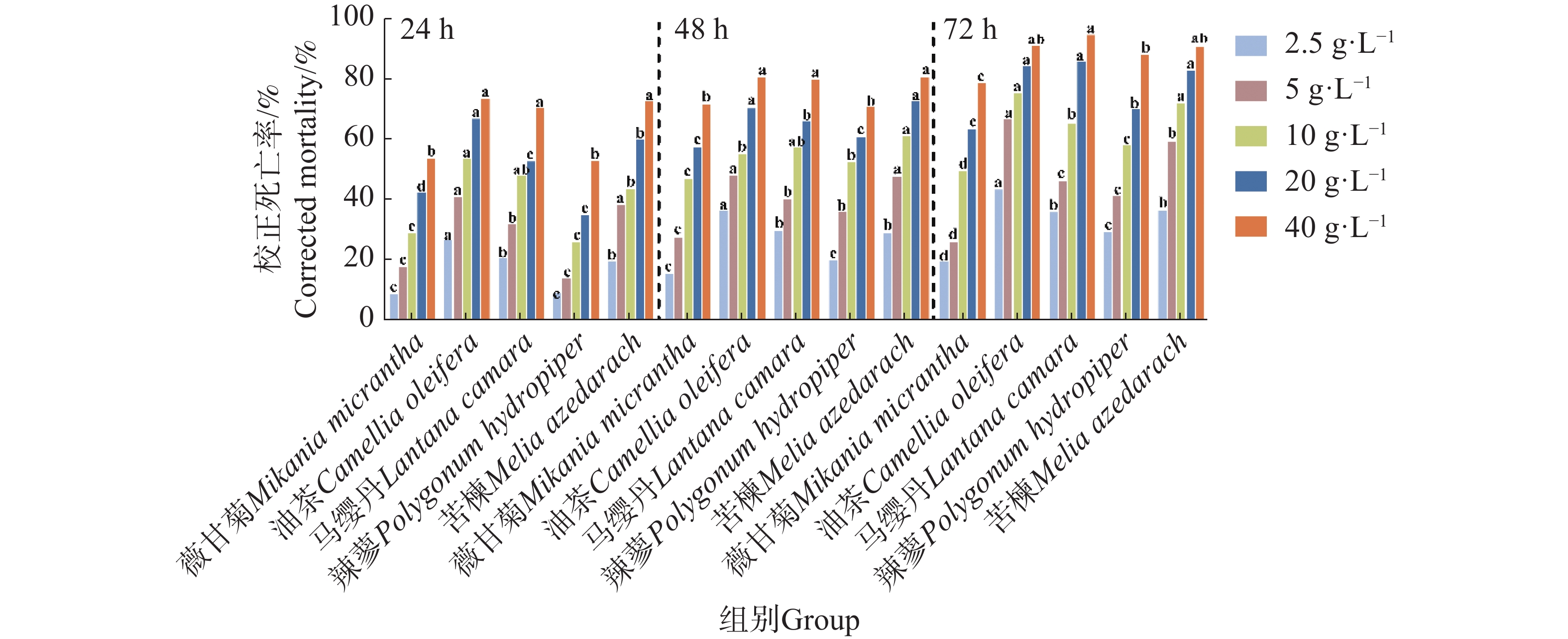

5种植物水提液在不同质量浓度及时间下对松材线虫的毒杀活性表明(图1),药剂效果随着质量浓度的增加和处理时间的延长而增强,但不同药剂之间也存在差异(P<0.05)。在72 h处理时间和40 g·L−1质量浓度下,马缨丹对松材线虫的毒杀活性最强,校正死亡率最高(95.05%),其次为油茶(91.41%)和苦楝(91.25%),其余3种植物处理组之间对松材线虫的毒杀效果没有显著性差异(P>0.05)。

Figure 1. Corrected mortality of Bursaphelenchus xylophilus treated with five plant water extracts with different mass concentrations under different treatment time

测定处理48 h时5种植物提取物的半致死浓度(LC50)表明(表1),苦楝的杀线虫效果最好(LC50=5.91 g·L−1),其次为油茶(LC50=5.97 g·L−1)和马缨丹(LC50=7.74 g·L−1)。5种植物提取物毒力回归方程的相关系数均大于0.9,说明5种植物提取物的质量浓度和松材线虫校正死亡率之间的相关性密切,植物提取物质量浓度的对数和松材线虫的校正死亡率呈正相关。

植物名称

Plant Names回归方程

Regression Equation相关系数R2

Correlation Coefficient R2LC50(95%CI)/

(g·L−1)薇甘菊

Mikania micranthay=1.25x−1.35 0.98 12.37(10.81~14.19) 油茶

Camellia oleiferay=0.99x−0.74 0.98 5.97(5.16~6.89) 马缨丹

Lantana camaray=1.13x−1 0.97 7.74(6.82~8.76) 辣蓼

Polygonum hydropipery=1.11x−1.13 0.95 10.32(9.01~11.83) 苦楝

Melia azedarachy=1.16x−0.90 0.97 5.91(5.11~6.82) Table 1. The toxicity of five plant water extracts against of Bursaphelenchus xylophilus at treatment 48 h

-

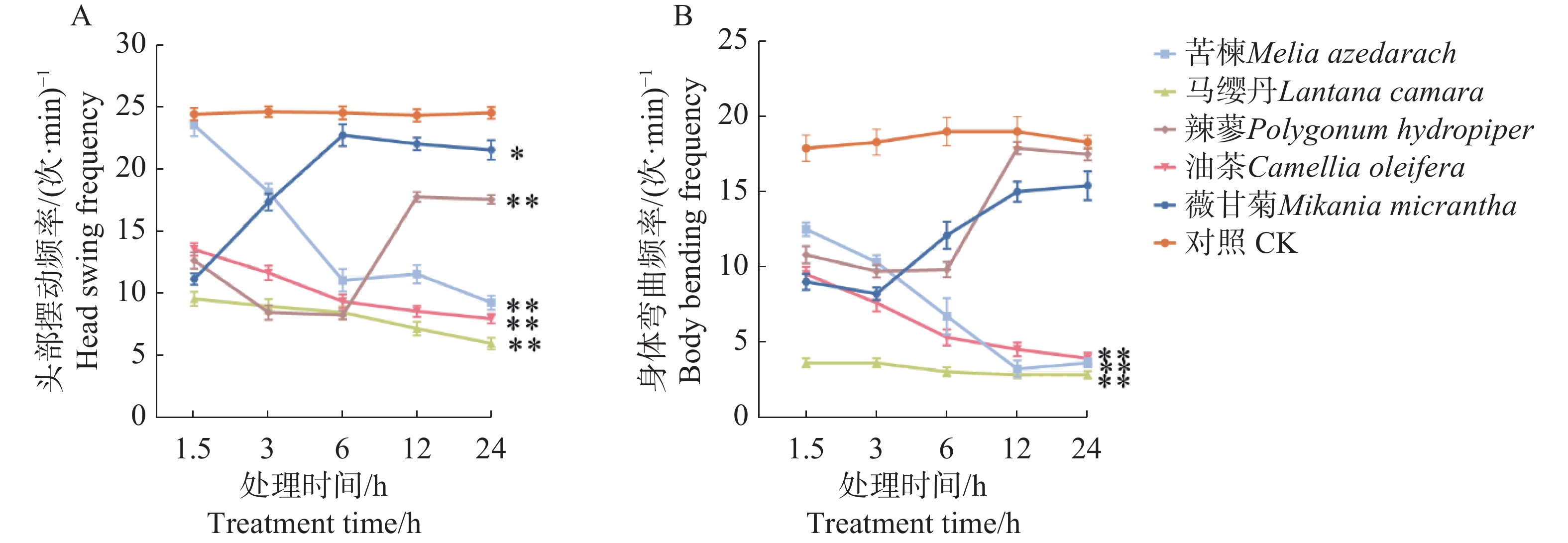

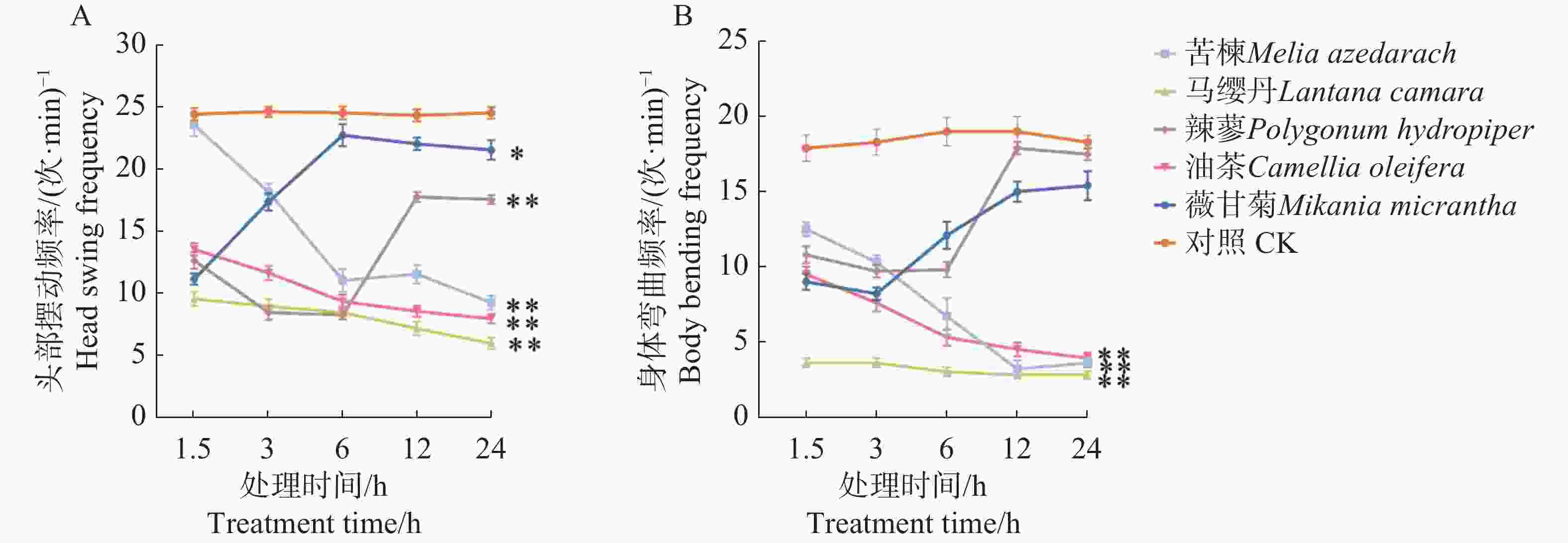

与对照组相比,马缨丹、油茶、苦楝对松材线虫的头部摆动频率具有明显的抑制作用(P<0.01),随着处理时间的增加,松材线虫头部摆动频率呈下降趋势(图2−A)。其中,马缨丹对松材线虫头部摆动频率表现出较好的抑制效果。与对照组相比,马缨丹、油茶、苦楝对松材线虫的身体弯曲频率具有显著抑制作用(P<0.01),随着处理时间的增加,松材线虫身体弯曲频率呈下降趋势(图2−B)。其中,马缨丹对松材线虫身体弯曲频率表现出较好的抑制效果。

-

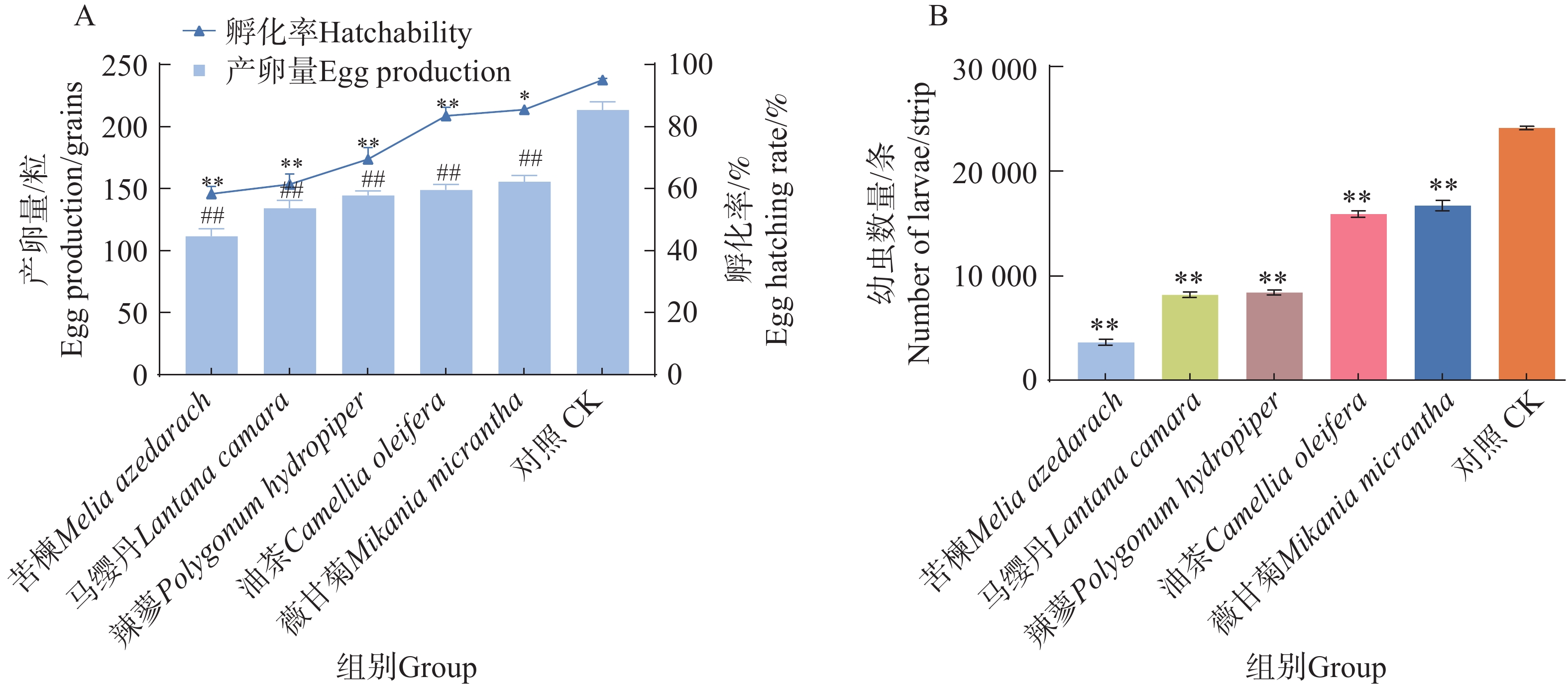

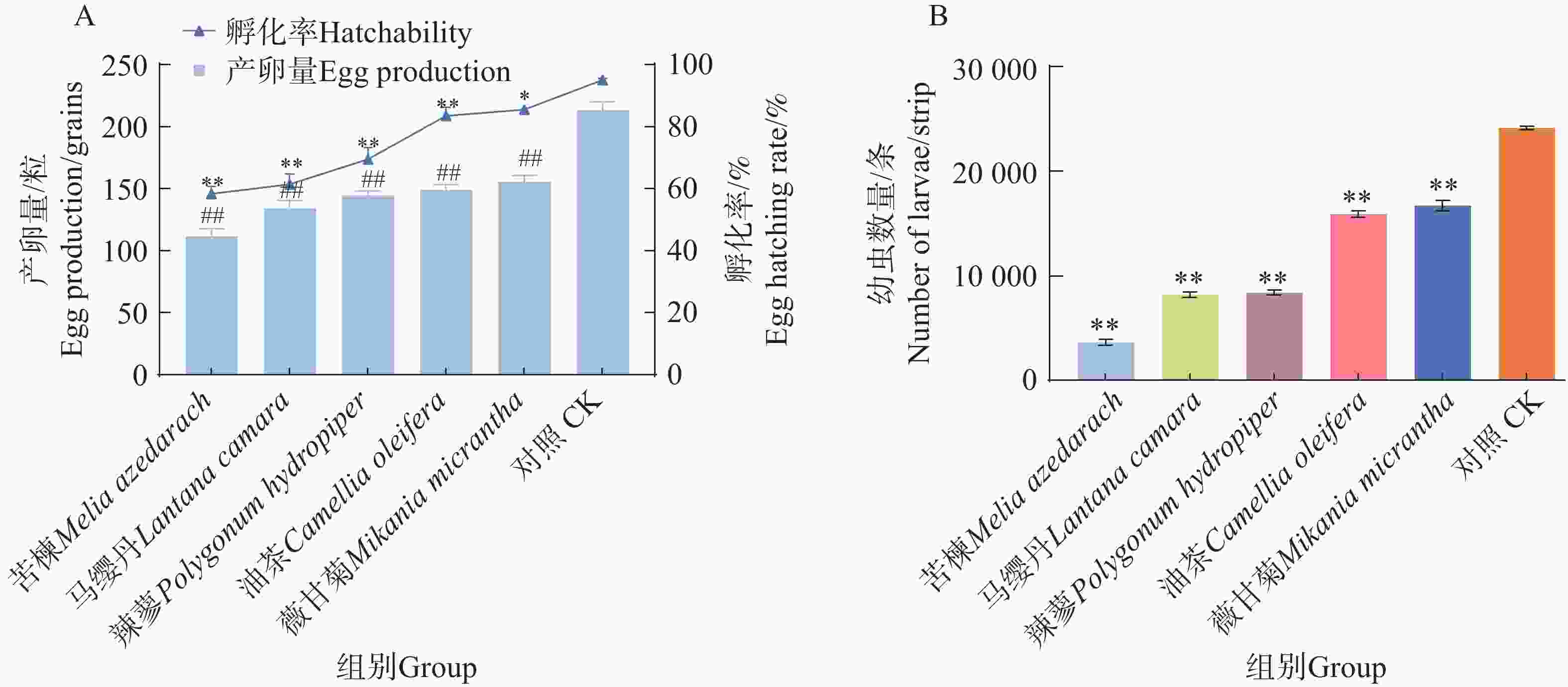

5种植物水提液处理48 h后,松材线虫产卵量和卵孵化率均显著低于对照组(P<0.05),有明显的抑制作用(图3−A)。其中,苦楝处理组的松材线虫产卵率和卵孵化率最低。将5种植物水提液处理后的松材线虫移至长满灰葡萄孢菌的PDA培养基后,油茶、苦楝和马缨丹处理组松材线虫种群繁殖量有着显著的影响(P<0.05),显著低于对照组。其中,苦楝处理组对松材线虫种群繁殖量的抑制作用最明显。

-

植物水提法因其高效、简便且经济的特点而被广泛应用于新型植物源药剂的开发。已有研究报道发现部分植物水提液有明显的杀松材线虫活性。束成杰等[29]通过研究发现,2.5 g·L−1的青花椒(Zanthoxylum schinifolium)水提液能在4 h内完全杀灭松材线虫。Taba等[30]发现,将白花鬼针草(Bidens pilosa)水提液稀释10倍后用于处理松材线虫,其死亡率可达92.2%。本研究发现,高浓度(40 g·L−1)水提液处理72 h后,马缨丹、油茶、苦楝处理组的校正死亡率均在91%以上,表明这3种植物水提液对松材线虫表现出较强的毒杀活性。

有机溶剂如乙醇、乙酸乙酯和石油醚等,在植物活性成分提取中同样得到了广泛应用[31]。然而,值得注意的是,一些研究已经表明,与有机溶剂相比,同一植物以水为溶剂时其对松材线虫的毒杀效果表现出更强的效力。例如,秦丹等[32]研究发现,银杏(Ginkgo biloba)外种皮水提液在200 g·L−1时对松材线虫的杀灭率均比甲醇、乙醇和丙酮的提取物高,在48 h的校正死亡率可达100%。王猛等[33]研究发现,质量浓度为1.2 g·L−1的夹竹桃(Nerium oleander)叶片水提液对松材线虫的校正死亡率高达97.1%,高于相同质量浓度下的乙醇提取物。江奕等[15]使用乌蔹莓(Causonis japonic)的4种提取物(石油醚、乙酸乙酯、正丁醇、水)对松材线虫毒杀活性进行研究,结果发现,处理72 h时,乌蔹莓水提取物的毒杀活性最强,校正死亡率为100%。焦宏伟等[34]、江奕等[15]使用质量浓度为10 g·L−1的苦楝和辣蓼的乙醇提取物处理松材线虫,48 h后苦楝和辣蓼的校正死亡率分别为24.96%和51.84%。相比之下,本研究中相同质量浓度、处理时间的苦楝水提取物对松材线虫的毒杀活性更强,而辣蓼水提液毒杀效果相似。在开发新型植物源杀松材线虫剂的过程中,选择最合适的溶剂以提高其毒杀效果是一个关键步骤。基于现有研究,可以推测,在提取特定植物杀松材线虫活性成分时,水作为溶剂可能具有独特优势。水作为提取溶剂不仅能够有效提取植物活性成分,而且具有良好的环境相容性和安全性,同时成本较低、易于获取,是一个经济实用的选择。综上,植物水提液在防治松材线虫方面将有广阔的应用前景,后续可以深入研究不同植物活性成分在水中的提取效益,进一步优化提取工艺,这对提高杀线虫活性成分的利用效率至关重要。

本研究结果表明,马缨丹对松材线虫展现出强大的灭杀效果,并且能够有效地抑制其活动能力。然而,在影响松材线虫繁殖率方面,马缨丹的作用略弱于苦楝。马缨丹是外来入侵物种,在广西有着广泛的分布。其叶、枝及未成熟的果均有毒,在防虫除虫、污染修复、药用价值等方面有一定的应用价值,以此为杀虫植物提取材料具有很大的可行性。De Sousa等[35]证实,马缨丹对蜱虫(Ixodoidea)表现出杀灭活性。另外有研究发现,马缨丹的提取物也可抑制腐烂茎线虫(Ditylenchus destructor)的活性[36]。苦楝不仅是中草药植物,还是常见的生物农药原料,被誉为“天然杀虫剂”,是制作杀虫剂的不错的选择。巨云为等[24]用苦楝树皮和苦楝果实的乙醇提取物对松材线虫进行生物活性实验时,发现两种提取物对松材线虫皆具很强的致死作用。徐晓莉[37]通过植物粗提物室内杀线虫活性粗筛,结果表明苦楝的95%乙醇粗提物对松材线虫具有强致死活性,校正死亡率达到85%以上。于金英[38]从苦楝内生真菌发酵液的乙酸乙酯提取物中分离得到Cytochalasin H,该化合物对松材线虫具有显著的毒杀活性。综上所述,马缨丹和苦楝皆可作为良好的水提液原料,用于开发针对松材线虫的植物源药剂。且苦楝与马缨丹在自然界中资源丰富,获取便利,是良好的杀虫药剂,开发应用前景广阔。后续可将二者水提液结合,探究其是否可对松材线虫起到更好的灭杀效果。

-

本研究选取的广西5种常见植物的水提液对松材线虫表现出一定程度的毒杀活性,但不同植物之间的毒杀效果存在显著差异。其中,马缨丹和苦楝显示出较好的毒杀效果,是开发松材线虫绿色防控药剂的候选原料。建议进一步优化这两种植物的提取工艺,提高其作为新型绿色防控药剂的应用潜力。

The toxic effect of water extracts from five plants on the Bursaphelenchus xylophilus

DOI: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240137

- Received Date: 2024-08-28

- Rev Recd Date: 2024-11-11

- Available Online: 2025-04-12

- Publish Date: 2025-05-25

-

Key words:

- Bursaphelenchus xylophilus /

- Impregnation method /

- Green pest control /

- Lantana camara /

- Melia azedarach

Abstract: Pine wilt disease, caused by Bursaphelenchus xylophilus, has done significant damage to pine forests. The trunk injection method is a new way to prevent and control B. xylophilus. It is urgent to develop new prevention and control agents that can slow down B. xylophilus's resistance to existing insecticides. Plant-derived natural active substances are a promising option as they have a strong toxic effect on B. xylophilus. This study selected five common plants (Mikania micrantha, Lantana camara, Camellia oleifera, Melia azedarach, and Polygonum hydropiper) in the Guangxi Zhuang Autonomous Region to obtain their water extracts. The study investigated the toxic effects of these extracts on B. xylophilus using an immersion method and analyzed their impact on B. xylophilus 's activity and reproductive capabilities. The results showed that the water extracts from all five plants had some toxic effect on B. xylophilus. Specifically, Lantana camara achieved a corrected mortality rate of 95.05% after 72 hours of treatment at a concentration of 40 g·L−1. Lantana camara exhibited the strongest inhibition of B. xylophilus's activity, while Melia azedarach showed the strongest inhibition of B. xylophilus 's reproductive capability. Research results indicate that Lantana camara and Melia azedarach can be used to serve as potential materials for developing green control agents against B. xylophilus.

| Citation: | ZHANG Yuhua, HE Ziting, LUO Dun, ZHONG Xianlong, LI Keyi, MENG Lihua, HU Ping. The toxic effect of water extracts from five plants on the Bursaphelenchus xylophilus[J]. Journal of Tropical Biology, 2025, 16(3): 423-429. doi: 10.15886/j.cnki.rdswxb.20240137 |

DownLoad:

DownLoad: