-

主持人:郭志强

芋螺科Conidae动物是著名的海洋有毒贝类,全球已报道超过970个现生种[1],芋螺为典型的暖水性种类,是珊瑚礁生物群落重要的组成部分[2]。芋螺科动物体内有毒腺,其分泌的毒液可猎杀如蠕虫、其他软体动物甚至小型鱼类等猎物,并能伤害捕猎者,芋螺毒素 (conotoxin, CTx) 是一类来源于芋螺毒液的生物活性很强的多肽化合物,是近年来国际上的研究热点,具有巨大的药物开发价值[3];最新的芋螺毒素抗药物依赖的初步研究揭示芋螺毒素有望进一步开发成为戒烟戒毒的候选新药[4],因此使该类动物备受关注。芋螺科动物在我国主要分布在台湾和南海,近年来不断有新的记录被报道[5-6]。黑芋螺是南海常见的芋螺种类,其分泌的毒素在芋螺种类中是毒性较强的一种,具有筛选、开发新药的应用前景[2]。本研究对黑芋螺和其近似种花巾芋螺进行比较观察,总结了主要形态鉴别特征、生活习性和地理分布的差异,澄清了混淆,为海洋药物开发的来源生物准确鉴定提供支撑。

HTML

-

研究材料为中国科学院南海海洋生物标本馆 (Marine Biodiversity Collections of South China Sea Chinese Academy of Sciences, SCSMBC) 的馆藏标本,标本信息详见表1。

物种species 标本号specimen number 数量quantity 采集地location 采集人collector 采集时间collection time 黑芋螺 C. marmoreus SCSMBC 008609 1个 南沙渚璧礁 张渊洲 2017年11月 黑芋螺 C. marmoreus SCSMBC 006872 1个 西沙群岛 南海所 1981年4月5日 黑芋螺 C. marmoreus 西Ⅷ-赵-7 3个 西沙赵述岛 南海所 1978年5月19日 黑芋螺 C. marmoreus SCSMBC 009352 1个 西沙东岛 南海所 1973年5月 花巾芋螺 C. bandanus SCSMBC008610 1个 南沙渚璧礁 张渊洲 2017年11月 花巾芋螺 C. bandanus SCSMBC006266 1个 海南海口 南海所 1983年12月 花巾芋螺 C. bandanus 西Ⅵ-中-124 1个 西沙中建岛 南海所 1976年4月 Table 1. Specimens of Conidae in this work

-

腹足纲 Gastropoda Cuvier, 1795

新腹足目 Neogastropoda Wenz, 1938

芋螺科 Conidae Fleming, 1822

芋螺属 Conus Linnaeus, 1758

-

Conus marmoreusLinnaeus, 1758[8]: 712, no. 250;齐钟彦等,1983[9]:129, pl. IV, fig. 3;陈清潮,2003[10]:83;张素萍,2008[7]:253;2008[11]:234;邵广昭等,2008[12]:706;2010[13]:744.

Cucullus proarchithalassus Röding, 1798[14]: 38, no. 270/5.

Conus maculatus Perry, 1811[15]: pl. 24, fig. 4.

Conus marmoreus var. granulatus G. B. Sowerby I, 1839[16]: p. 158, fig. 120.

Conus crosseanusBernardi, 1861[17]: 168-169, pl. 6, figs. 3, 4.

Conus suffusus G. B. Sowerby Ⅱ, 1870[18]:255-256, pl. 22, fig. 9.

Conus suffusus var. noumeensisCrosse, 1872[19]: 155-156; 1872[20]: 350, pl. 16, fig. 2.

Conus pseudomarmoreus Crosse, 1875[21]: 223-225, pl. 9, fig. 4.

Conus crosseanus var. lineataCrosse, 1878[22]: 168, pl. 3, figs. 3, 3a.

模式产地:亚洲

别名:白斑芋螺、大理石芋螺

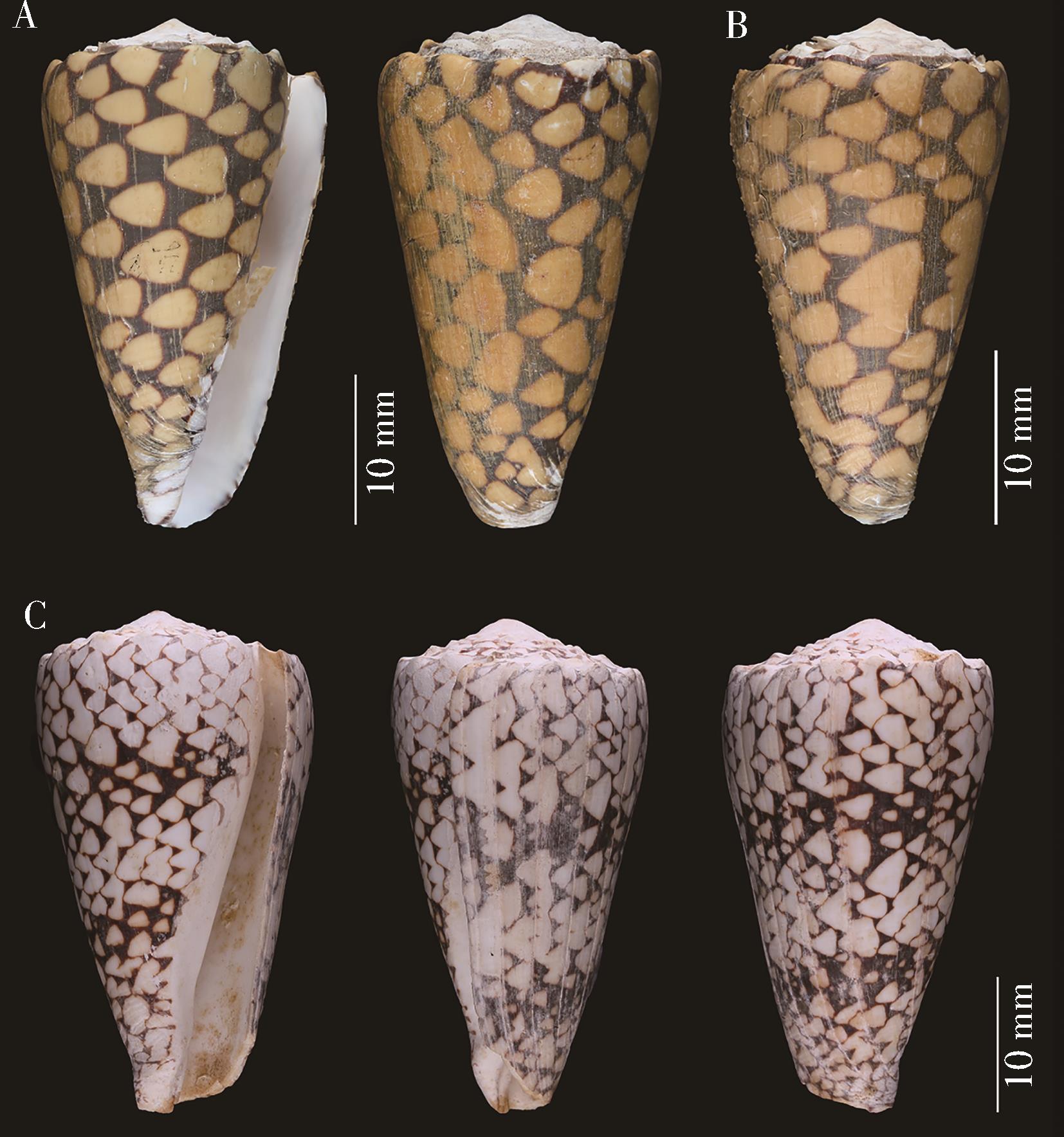

形态特征:贝壳中-大型,倒圆锥形,壳质坚厚,壳长65~110 mm。螺旋部低矮,稍高于体螺层;壳顶常被腐蚀,壳顶数层缝合线不明显或仅见较弱的缝隙;体螺层高大,缝合线上方生有明显的结节突起,突起延伸至体螺层肩部逐渐减弱或消失;体螺层下半部1/4至1/2壳面刻有规律的极弱的细螺旋沟纹。壳面黑褐色,布满较大的近三角形的白色斑,白斑排列稍整齐,大小不太均匀,有的连接成大块;外被金黄色的壳皮,易脱落。壳口狭长,几乎为体螺层之全长,外唇边缘薄,内缘白色,向内呈粉橙色,基部白色;前沟宽短,后沟呈“U”形缺刻。

习性:生活在低潮线至水深1~15 m的沙滩上或珊瑚礁坪和潟湖间,多出现在珊瑚碎块间、岩石间或海草丛生的沙质海底,为习见的种类,全天活动;摄食包括芋螺科种类在内的腹足类动物。

Figure 1. Conus marmoreusLinnaeus, 1758 (a, b) and Conus bandanus Hwass in Bruguière, 1792 (c)

分布:台湾、海南、西沙群岛和南沙群岛;印度-西太平洋热带海域广泛分布。

-

Conus bandanus Hwass in Bruguière, 1792[23]: 611, no. 5; 黄兴倬, 2009[24]: 59.

Conus marmoreus f. bandanus Hwass in Bruguière: Wagner & Abbott, 1978[25]: 28; Walls, 1979[26]: 103.

Cucullus equestris Röding, 1798[14]: 38, no. 474/6.

Cucullus torquatus Röding, 1798[14]: 38, no. 475/7.

Conus vidua Reeve, 1843[27]: pl. 8, fig. 45; 1844[28]:169.

Conus nigrescens G. B. Sowerby Ⅱ, 1860[29]: 429, pl. 49, fig. 2.

Conus vidua mozoii Melvin, 1980[30]: 27, pl. 9, fig. 2.

模式产地:班达岛 (摩鹿加群岛)。

形态特征:贝壳小-大型,倒圆锥形,壳质结实,壳长50~110 mm;体螺层低矮,壳顶常被腐蚀,壳顶数层缝合线不清晰,其余呈缝隙状;体螺层高大,螺层肩部以及缝合线上方生有明显的角状或结节突起;体螺层下半部1/3至3/4壳面刻有间距不规律的细螺螺旋沟纹,体螺层基部约有十数条细螺沟纹较明显。壳面黑褐色,布满大小不均匀的近三角形的白色斑,体螺层中部具有两条较宽的不甚规则的黑褐色螺带,螺带上的三角形白斑较小,有的形状不规则;体螺层基部刻有十数条螺旋沟纹;外被黄色壳皮,易脱落。壳口狭长,几乎为体螺层之全长,外唇简单,内面多呈白色,有的个体基部呈棕色;前沟宽短,后沟呈“U”形缺刻。

习性:生活在潮下带浅滩至水深约90 m的海底,多出现在5~20 m水深处[31]。栖息于珊瑚礁间和潟湖间中,或海草丛生的沙质海底或岩石、碎石块间,夜间活动,摄食包括同种芋螺在内的腹足纲动物[32]。

分布:台湾、海南、西沙群岛和南沙群岛;印度-太平洋热带海域。本种此前在我国见于台湾 (绿岛),在对馆藏芋螺科标本的整理、分类及南海热带岛礁针对性的标本采集工作中发现了该种在我国海域新的分布点。

-

详见表2。

黑芋螺Conus marmoreus Linnaeus, 1758 花巾芋螺Conus bandanus Hwass in Bruguière, 1792 肩部 shoulder 钝圆,突起较弱或消失 棱角状,突起明显,呈结节状或角状 体螺层 last whorl 刻有均匀分布的细弱的细螺沟纹 螺旋沟纹不规律,在基部较清晰 壳面色斑 color pattern 近三角形白色斑纹较均匀分布,无黑褐色螺带 近三角形白色斑纹大小和分布不均匀,体螺层中部具有2条明显的黑褐色螺带 壳口 aperture 外唇内缘白色,内面呈粉橙色 外唇内面呈白色 习性 habits 低潮线至水深1~15 m处 潮下带浅滩至水深约90 m处 Table 2. Identification of Conus marmoreusLinnaeus, 1758 and Conus bandanus Hwass in Bruguière, 1792

-

花巾芋螺C. bandanus与黑芋螺C. marmoreus的贝壳形态十分相近,曾有学者认为花巾芋螺仅为黑芋螺的一个型[25-26];之后也有不少学者通过贝壳形态以生态习性上的差异认为头巾芋螺为有效种[33-41],区分黑芋螺和花巾芋螺的主要贝壳形态特征为:黑芋螺体螺层肩部钝圆,其上结节突起不明显或者消失,体螺层表面的近三角形的白斑分布相对较匀称,无黑褐色螺带;而花巾芋螺肩部呈棱角形,其上生有明显的结节或角状突起,体螺层表面的白斑不规则,同时具有2条明显的黑褐色螺带。此外,在生活习性上两者也存在着差异,花巾芋螺多栖息于相对更深的海底;据报道,即使这两种芋螺同域分布,它们也会各自占据不同的小生境[35]。虽然芋螺的壳顶、壳面花色和雕刻等在受到海水腐蚀等外力所影响下,可能会误导形态学上的分类结果甚至产生错误鉴定,但是系统发育和蛋白质组学等研究证明了这两种芋螺之间达到了种间差异水平。虽然通过最大似然法和贝叶斯推断对两种芋螺的ITS 2、COI、16S rRNA、12S rRNA序列分别或共同分析并构建的系统发育树揭示了花巾芋螺和黑芋螺之间密切的亲缘关系和相近的进化地位,但是花巾芋螺和黑芋螺被视为不同物种[42-43];此外,两种芋螺的毒液通过纳米液相色谱-电喷雾电离质谱得到的总离子流(TIC)重叠虽然非常相似,但是蛋白质的分子量分布类型、累计的TIC强度和分布范围有差异,且共有的肽占比低(24.4%),富硫(disulfide-rich)的多肽类占比也有差异,可以认为花巾芋螺和黑芋螺是亲缘关系密切但是进化出不同的产肽策略的两个物种[44]。

DownLoad:

DownLoad: