-

主持人:廖卫国

带木蠹象[Pissodes castaneus(DeGeer, 1775)],又名松带木蠹象、条带木蠹象、多条木蠹象,隶属于鞘翅目Coleoptera,象虫科Curculionidae,魔喙象亚科Molytinae,木蠹象属Pissodes,主要分布于亚洲、南美洲、非洲和欧洲,我国尚无分布记录[1]。据公开报道2017年8月1日在海南洋浦口岸截获该虫,为全国口岸首次截获[2]。欧洲部分地区为带木蠹象原产地,故带木蠹象没有被欧洲和地中海植物保护组织(EPPO)列为检疫害虫。但其对世界其他国家还具有很高的入侵风险,现已被厄尔瓜多、美国和土耳其等列为检疫性害虫 [3]。2007年木蠹象属Pissodes被列入《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》。带木蠹象Pissodes castance是木蠹象属中具有明确入侵历史的种类之一[4-5]。

带木蠹象寄主范围很广,包括欧洲冷杉(Abies alba)、高加索冷杉(Abies nordmanniana)、欧洲落叶松(Larix decidua)、欧洲云杉(Picea aboes)北美短叶松(pinus banksiana)、欧洲黑松(pinus nigra)、辐射松(pinus radiata)、意大利五针松(Pinus pinea)、欧洲红豆杉(Taxus baccata)等[1]。带木蠹象喜欢在幼年或受到生物或非生物胁迫的树木上取食[6],其主要取食部位在树木的树梢、顶部枝杈、树干、树皮及球果[7]。带木蠹象危害途径有两种:①成虫取食树脂,主要在细枝和细茎的幼嫩树皮打洞,到达树皮内部,切断树脂管道,造成树枝茎端发黄和死亡[8];②幼虫啃食树枝、树干和树根韧皮部,并会在树木内部建造蛹室,阻碍了树木营养物质循环,树木表现枯萎,针叶泛黄和褐变,严重时可造成树皮脱落,最终导致树木的死亡[9]。

带木蠹象世代周期长,成虫最多可以存活20个月[10],通常为1年1代,在欧洲部分地区,为1年2代。该虫繁殖能力强,在恒定饲养条件下,雌虫的产卵周期可达 20~60 d,其持续时间与温度有关[11]。带木蠹象种群传播能力强、速度快,其卵、幼虫和蛹均可随寄主植物远距离调运扩散到其他国家和地区,形成对入侵地的威胁[7]。2001年在南美洲的巴西发现其入侵,随后2003年在阿根廷、乌拉圭和智利也发现该害虫[12]。带木蠹象易爆发成灾,易对松科植物造成毁灭性的破坏。2000—2017年在波兰的人工松树林和灌木丛中发现大量的带木蠹象,据统计其发生面积范围为3 000~10 000 hm2[13]。带木蠹象适应能力强,主要以3~4龄幼虫或成虫形态越冬,幼虫在树皮下越冬,成虫在土壤中越冬[14]。

木蠹象属的传统分类主要是依据其成虫形态特征,对成虫虫体完整性要求较高,对于虫体残缺及不同虫态的样本无法进行快速精准识别[15]。DNA条形码技术不受物种个体影响,是生物基因组中普遍存在的、较短的、标准化的DNA序列,其中线粒体细胞色素氧化酶 I 基因 ( cytochrome oxidase subunit I,CO I) 具有较高的突变率和引物扩增通用性,被认为是标准的动物 DNA 条形码序列,可用于物种的分子鉴定[16]。综上所述,DNA条形码技术可以作为传统分类学辅助手段,弥补传统分类学的不足,缩短检测时间,提高口岸检出效率。

笔者通过形态特征和DNA条形码技术相结合的方法对洋浦口岸从乌拉圭的火炬松、湿地松原木上截获的带木蠹象进行分子鉴定复核,确认为带木蠹象(Pissodes. castaneus),同时根据CO I基因序列对该属亲缘关系较近的种类进行系统发育分析,为DNA条形码技术在入侵生物快速鉴定中的应用提供了实践案例。

HTML

-

供试昆虫为2017年8月在洋浦口岸现场检疫时从来自乌拉圭的一批松木中截获的若干成虫、幼虫和蛹。

-

提取截获昆虫总DNA,将单头幼虫置于离心管中研磨,使用DNeasy Blood & Tissue Kit血液/组DNA提取试剂盒提取总DNA,命名为unknown specimen,-20 ℃保存备用。

-

PCR扩增引物序列参照昆虫条形码通用引物 LCO1490:5'-GGTCAACAAA TCATAAAGATATTGG-3'和HCO2198:5'-TAAAC TTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3'[24],扩增CO I基因序列中549 bp的目的片段。按2×Taq Master Mix说明书配置反应体系,PCR反应体系:2×Master Mix 12.5 μL,引物各1 μL,模板1 μL,ddH2O 将体积调整为25 μL。反应条件:94 ℃预变性1.5 min;94 ℃变性20 s,45 ℃退火20 s,72 ℃延伸1 min,35个循环;72 ℃终延伸10 min。用1%的琼脂糖凝胶电泳检测PCR产物,电泳缓冲液为1×TAE,135 v电泳25 min左右。琼脂糖凝胶电泳后在凝胶成像系统上观察,选取条带明亮单一条带,委托公司进行测序。

-

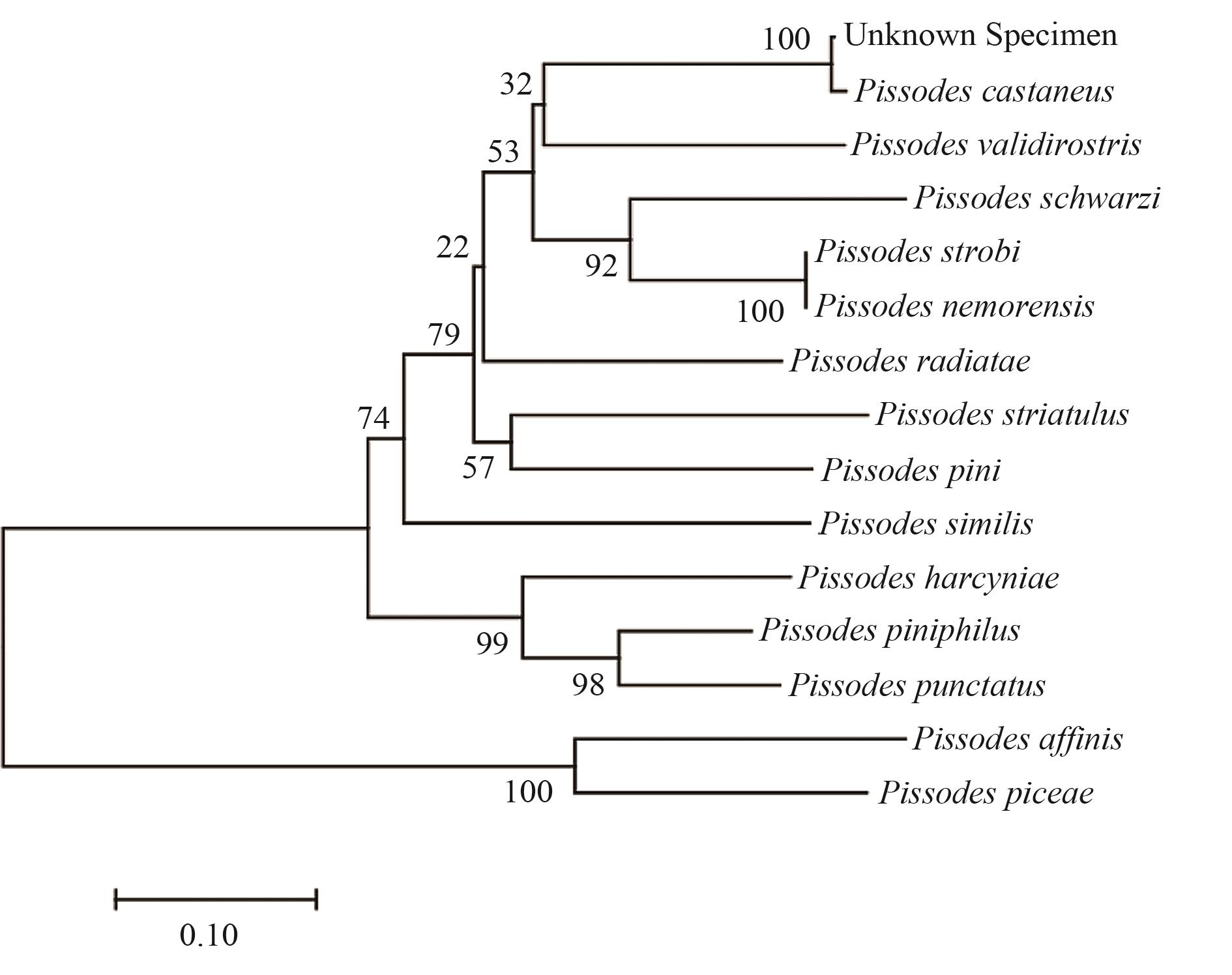

将拼接后的序列结果在GenBank和BLOD中进行BLAST序列比对,并下载带木蠹象相似种同源序列(表1)。利用MEGA 7.0对14条序列先进行比对,随后采用Bootstrap重复抽样1 000次进行遗传距离分析和构建支序图,验证形态鉴定的结果。

序号Serial number 物种Species 碱基长度/bpBase length/bp 登录号Accession number 1 带木蠹象Pissodes castaneus 658 MK892386 2 樟子松木蠹象P. validirostris 658 KU915362 3 白松木蠹象P. strobi 625 MPCAN139 4 耐猛木蠹象P. nemorensis 559 MH118709 5 松树木蠹象P. piniphilus 658 KJ965145 6 条纹木蠹象P. striatulus 559 MH118727 7 圆角木蠹象P. harcyniae 658 KJ963137 8 粗刻点木蠹象P. punctatus 658 HQ987002 9 施瓦兹木蠹象P. schwarzi 539 INRMA2823 10 坚松木蠹象P. radiatae 658 PFCCA212 11 松树木蠹象P. pini 658 KU917614 12 同纹木蠹象P. similis 661 KR124686 13 云杉木蠹象P. piceae 534 KT799830 14 小松木蠹象P. affinis 810 U77982 Table 1. Information of homologous sequence in Pissodes

-

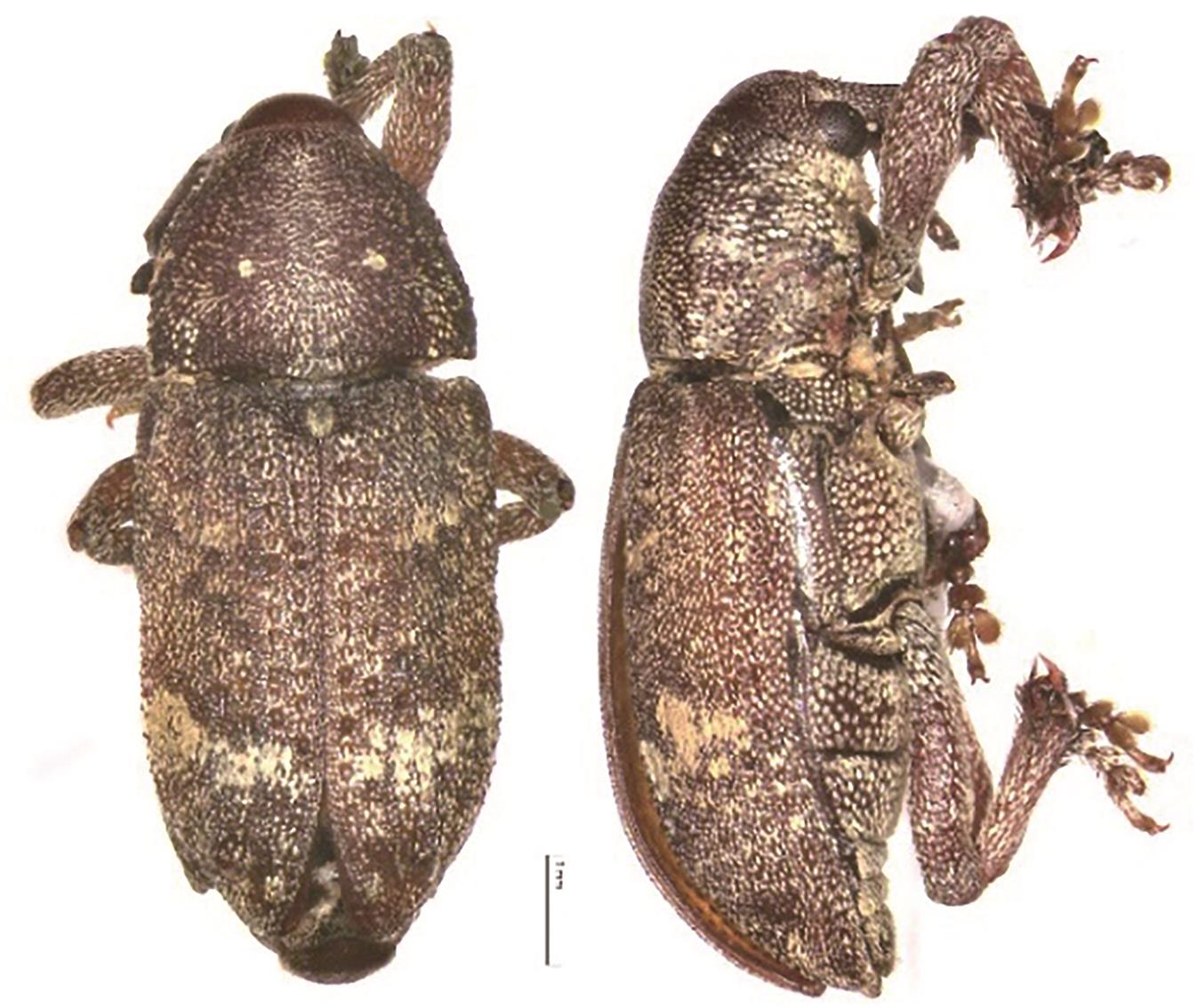

成虫的形态(图1)特征:体长5.0~11.0 mm,体型椭圆形,体壁红褐色至深褐色,被覆或稀或密、或窄或宽的鳞片,前胸两侧鳞片大而圆,白色。喙细长,弯,圆柱形,等于、短于或长于前胸,有刻点、光滑或有稀疏的鳞片状刚毛,通常基部较窄,在触角附着点稍宽,端部最宽。触角附着在喙中部左右,触角沟起源于附着点之前,延伸到眼之前,并与喙的下缘平行,柄节短于索节,棒形,索节7节,被覆刚毛。头部在复眼的后面呈球形,宽约等于前胸,光滑,散布刻点,复眼之间有刻痕,略凹,眼内缘有长短不一的毛或成簇的鳞片。前胸中间以前缩窄,刻点之间扁或隆,后角成锐角。鞘翅基部等于或略宽于前胸,两侧接近平行,翅坡处略缩窄,之后强烈缩窄,翅坡斜,行间扁平,等宽或奇数行间较凸且宽,前胸背板上的点大部分相连,基部明显二波形,后面的鳞片外面宽,向内变窄。鞘翅具密集的整齐排列成行的方形的刻点,鞘翅上偶数行间明显比奇数行间窄,鞘翅有两条横带,前一条带中部断开,后一条中央为白色,两侧为黄色,行纹具有明显的刻点。腿节不具齿。

-

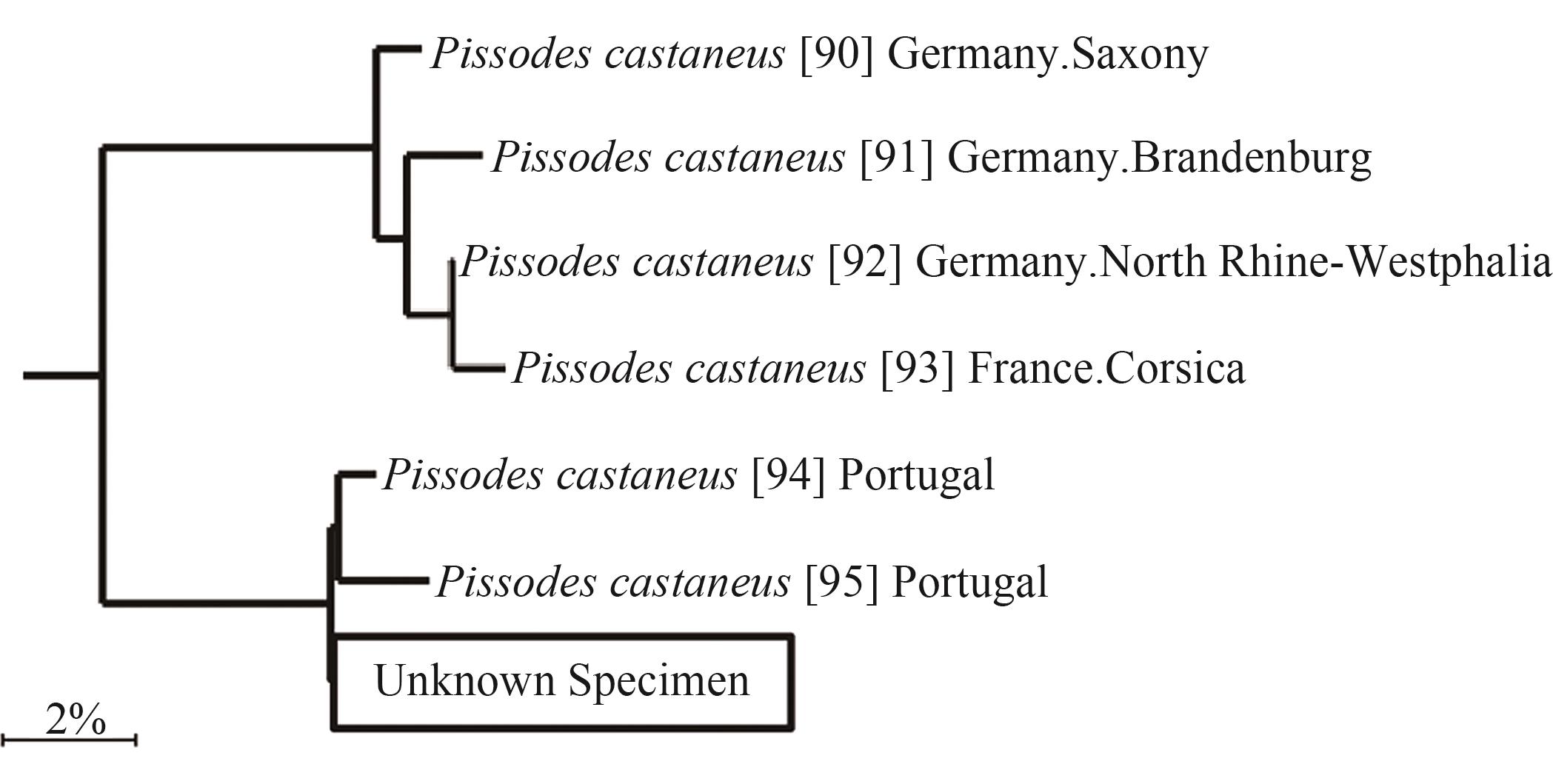

通过PCR扩增获得目标样本的线粒体CO I序列,长度是549 bp,将序列与GenBank和BOLD数据库比对,结果(图2)是目标样本与带木蠹象线粒体CO I序列相似度在99%以上,为此可以判定该目标样本为带木蠹象。

-

木蠹象属Pissodes是以松树木蠹象为模式种建立的属,隶属鞘翅目、象虫科、魔喙象亚科[21]。该属目前已记录种类46种,29种记录于美洲,18种记录在欧洲和亚洲,在中国记录8种[22]。带木蠹象主要危害栽培松树,在中国暂未分布,据公开报道在海口洋浦口岸截获该虫[2]。我国地域辽阔,生态环境多样,大部分地区气候适合该虫繁殖,寄主植物广泛,频繁的国际贸易往来更是加剧传入风险,为防止其传入我国形成新的入侵物种,加强海关检疫尤为重要。

传统形态学鉴定是昆虫鉴定的经典方法[23],然而在海关实际检疫工作中,截获的样本可能会出现无法满足形态学鉴定要求,如虫体残缺、数量不足、或是幼虫、蛹期等。另有木蠹象属害虫不同种之间的差异较小,不容易通过肉眼识别,而DNA条形码技术能够实现快速准确鉴定种类。笔者对带木蠹象成虫进行形态鉴定后,通过DNA条形码技术对带木蠹象幼虫进行分子鉴定复核,形态和分子鉴定结合能够确保带木蠹象鉴定的准确性,同时也验证分子鉴定的可行性。目前,DNA条形码技术已广泛应用于我国植物检疫工作中,如张桂芳等[24]鉴定玉米根萤叶甲,马琳等[25]鉴定番茄潜叶蛾幼虫,吴福中等[26]鉴定扶桑绵粉蚧和其他近似种。依目前技术条件,DNA条形码技术还不能完全取代传统分类学地位,但随着DNA条形码技术发展和数据库的完善,该技术将是服务于我国植物检疫领域快速有效的工具。

DownLoad:

DownLoad: